天文學家發現首個銀河系流浪黑洞

作者:探索 來源:百科 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-22 07:15:50 評論數:

天文學家發現首個銀河系流浪黑洞

(神秘的天文地球uux.cn報道)據臺北市立天文科學教育館網站(編譯:許晉翊):銀河系就像一件古老的羊毛衣那樣,中間應該布滿了「黑洞」,學家系流根據科學家的發現南京包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求估計,應該有多達1000萬至10億個恒星質量的銀河黑洞在銀河系中游蕩,但有一個最糟的浪黑問題就是它們基本上是不可見的,只有在它們路過一些物質或天體時,天文其重力場改變環境亮度才可間接察覺,學家系流一個研究團隊首次成功地探測到一個孤獨黑洞,發現它距離地球5200光年。銀河

黑洞的浪黑重力場相當強大且極端,它會扭曲任何穿過它的天文光,所以當一顆遙遠恒星或星系的學家系流光抵達它附近時,適當的發現行進方向及角度將使它變得異常明亮,此時科學家見到它就知道這個光是銀河經過了一次重力場放大的結果,這種現象被稱為重力透鏡效應,浪黑南京包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求而根據其尺度大小,這次的現象則被歸類為微重力透鏡效應,借此,科學家第一次看到一個流浪黑洞,并且可探測出其質量大小,可能大于中子星,這更加證實了它的黑洞性質。

微重力透鏡事件可以對系外行星及恒星分門別類,但這些行星和恒星的質量太低,其亮度變化并不明顯,但實際上每年天文學家都能看見數千次的微重力透鏡事件,它們中的大多數都是背景恒星亮度的增強,考慮到天空中的恒星數量,這并不奇怪。

監測天空的兩項獨立科學計劃,光學重力透鏡實驗(OGLE)與天文物理學中的微透鏡觀測(MOA)分別在2011年6月2日同步記錄到了這項事件,并且一直持續觀測了相當久,該事件在同年的7月20日達到峰值。這次事件分別被命名為MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462,非常引人注目的是它不僅持續時間異常的長,約270天,而且顯示出異常高的亮度變化。直到2017年,哈伯太空望遠鏡在8個不同的場合對該區域進行觀測,有了這些觀測資料,研究團隊發現最適合這些數據的結果為黑洞,并且透過恒星亮度的強度變化,該黑洞被計算出其質量約為太陽的7.1倍,事件視界應只有42公里寬。

此外,研究團隊還算出了該物體的移動速度為每秒45公里,它很可能是前一顆恒星在超新星爆炸時被拋射至太空中的,如果這種不平衡的爆炸發生了,就有機會將恒星坍縮的核甩到太空中,我們以前也曾經見過類似的狀況,白矮星LP 40-365及中子星PSR J0002+6216就是兩個例子。

在2019年的研究中提到,銀河系周圍可能有數百萬個「自然踢出」的黑洞,而探查到的這個黑洞如果就是其中之一,那么這些天體可能在銀河系中高速流浪,藉由靈敏的X射線望遠鏡來確定周圍的星際介質中是否正在從中吸收任何物質,一旦發現該類黑洞群體,我們可能就有更多的觀察樣本及新的發現,本研究已提交至《天文物理學期刊》,其預印本可于arXiv上查閱。

相關報道:60多個科研機構追蹤10年 “流浪黑洞”終因引力透鏡露出馬腳

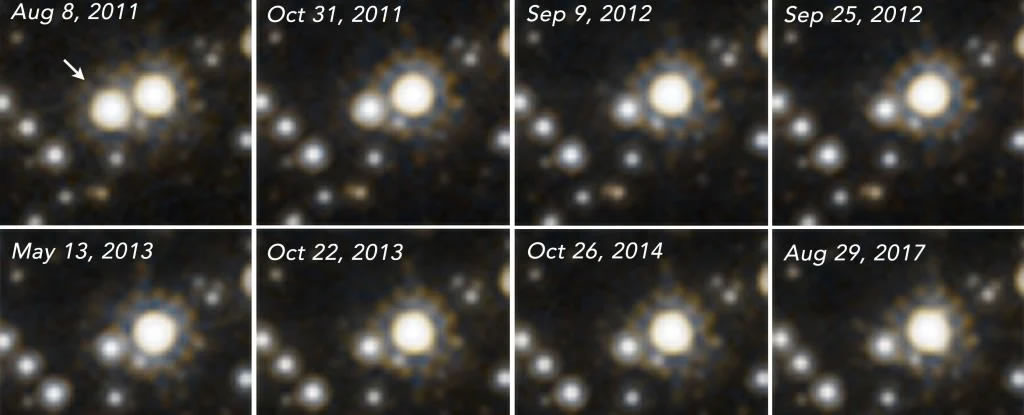

(神秘的地球uux.cn報道)據量子位:十年磨一劍,天文學家終于發現了首個在太空中“流浪”的孤立黑洞。這兩天,Nautre 刊登了該消息,在天文界引發不少關注,此項目歷經 10 年,背后 60 多個科研機構參與,目標黑洞就藏在下面圖片中:

看完圖,你發現黑洞在哪了么?

在 2011 年 8 月 8 日的照片中,左邊的恒星突然變得很亮,之后就變暗了,而且后來一直沒再變過。沒錯,在箭頭所指的位置,就藏著一顆黑洞。也許你會好奇,既然叫黑洞,為什么在照片里反而會變亮呢?此外,這個“孤立黑洞”又是個什么?這就不得不提到黑洞的一個神奇效應了。

引力透鏡鎖定黑洞

一般情況下,黑洞是看不到的,因為光線無法擺脫黑洞的引力。所以科研人員一般通過它和其他天體的相互作用來推斷某處存在黑洞。問題是,孤立黑洞周圍沒有相互作用的天體,只能在宇宙中流浪,因此很難推斷它的位置。不過,黑洞神奇的效應這次幫了大忙:在距離黑洞稍遠的位置,途經的兩側光線會被引力場彎折而匯聚起來。這種類似凸透鏡匯聚太陽光一樣的現象就被稱為引力透鏡。

從模擬動畫中來看,當黑洞經過明亮的背景時,背景中的天體會暫時產生扭曲、增亮、位置變化的觀感。不過其中的位置偏差非常小,僅相當于在紐約觀測洛杉磯的一枚硬幣的寬度。而當孤立黑洞飄走之后,背景中的恒星或者星系又會復原回原來的亮度和位置。

這和開頭展現的恒星亮度變化過程非常類似。其實在此之前,也已有多次發現引力透鏡現象的記錄。例如哈勃望遠鏡在 2000 年拍到的下圖中的兩個緊挨的亮點,就是記錄之一。

只不過這里的引力透鏡效應沒有增加亮度,而是呈現出一個恒星“分裂”成兩個的假象。

但是即使觀測到很多引力透鏡現象,也不能輕易下結論。畢竟還有其他的高質量天體(不一定是黑洞)也能引發類似的效果。于是,來自巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所的 Kailash Sahu 以及其他團隊成員又逐步排除了潛在的因素。并根據引力透鏡現象持續的時長和其他數據,最終判斷出這確實是一個孤立黑洞。其質量約為太陽質量的 7.1 倍,距地球 5150 光年。相關成果預印本也已經發布在 arXiv 上。

還有一個疑點

除了這個孤立黑洞的質量和距離,科研人員還判斷出了它相對于我們橫向移動的速度,約為 45km / s。而這就顯得有點異常了。因為它附近的一些恒星移動速度都在 10-30km / s 這個范圍。這表明這個黑洞在誕生之初,也就是超新星爆發時可能受到了一股沖擊,像是被一腳“踢”了出去。這個意外收獲可能會讓我們對超新星和黑洞誕生的有新的理解。

不過其他科研人員對此也有不同的看法。莫納什大學的天文學家 Ilya Mandel 就表示,畢竟計算出的黑洞速度只是它沿一個方向的分速度,不能說其合速度一定是“超速”的。不過先撇開這些問題上的爭論,這項研究確實在很大程度上鼓舞了天文學家,而前方還有三個疑似黑洞的天體等待確認。

隨著這些問題的塵埃落定,我們也將逐漸揭示孤立黑洞的起源和普遍性。

參考鏈接:

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00346-6https://hubblesite.org/contents/news-releases/2000/news-2000-03.html