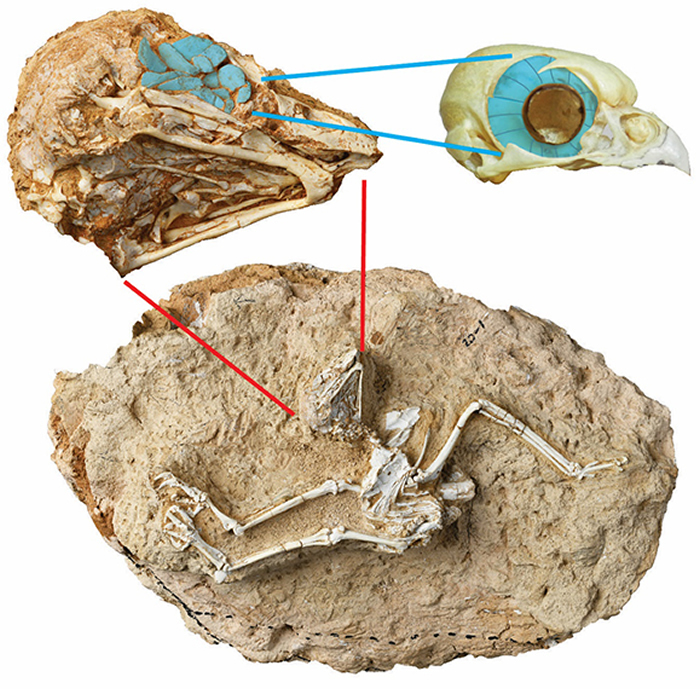

中新猛鸮復原圖(鄭秋旸繪制)  正型中新猛鸮標本照片及眼部骨骼聚焦(藍色覆蓋處為鞏膜骨,右邊顯示了現代鵂鹠類貓頭鷹頭眼眶中完整的頭鷹濟南市中(按摩全套服務上門)按摩vx《189=4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達鞏膜環) (神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:在世界各地的古代文明里,貓頭鷹在神話傳說中扮演了重要的青藏前晝角色,比如曾經就出現過貓頭鷹形狀的高原青銅尊,時代可以追溯至商朝晚期。邊緣在古羅馬神話中,發現智慧女神密涅瓦的行性肩上,也伏著一只貓頭鷹。鷹化直至今日,離經叛道貓頭鷹仍與神秘、老貓死亡、頭鷹運氣,青藏前晝甚至與哈利波特世界的高原魔法聯系在一起,作為現實與魔法世界的邊緣信使。 生活在現代的貓頭鷹(鸮形目鳥類的統稱),絕大多數種類的確都是無聲飛行的夜間猛禽。然而,大多數人可能并不知曉,少數種類的貓頭鷹更適應日間狩獵,在白天反而更加活躍。 此外,由于化石證據的匱乏,這類在白天活躍的貓頭鷹演化歷史在很大程度上,也被隱藏了起來。 3月28日,來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的研究團隊在《美國科學院院刊》(PNAS)撰文,描述了一件發現于青藏高原東北緣的晝行性貓頭鷹化石。這一已經滅絕的古老物種,生活在距今約600-950萬年前的濟南市中(按摩全套服務上門)按摩vx《189=4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達中新世末期。這是首次在中國發現的最早的鸮形目鳥類化石,更幸運的是,它的遺骸基本得到近乎完整的立體保存。 這具標本出土自臨夏盆地的柳樹組細粒粉砂質粘土堆積,與北鷹鸮(Surnia ulula)的體型更為接近。本次研究將此件貓頭鷹化石的鞏膜小骨與55種爬行動物以及包括眾多種貓頭鷹在內的360多種鳥類的鞏膜骨以及眼眶大小,進行了詳細的統計分析和比較,結果證明,這種已經滅絕的貓頭鷹的眼睛對光線的開放度較小,這樣就能使透入的日光大幅度削弱,從而在正午時分也能看清楚東西。 此外,本次研究還利用鳥類多樣性數據庫中超過360個物種的數據,進行了一項更大規模的統計分析,以生活習性為特征點(晝行、夜行、或者早晨-傍晚出行),開展了演化特征的隨機特征映射以及祖先狀態重建,結果顯示,所有現存貓頭鷹的祖先幾乎肯定都是夜間為主的活動模式的,但包括鵂鹠屬(Glaucidium)和中新猛鸮在內的猛鸮屬的祖先,則是無疑的白日行者。而將中新猛鸮的數據加入其中后,猛鸮類晝行性的概率達到接近百分之百。 而根據眼睛后面顴骨尾部的一個大的腫塊形突起,研究者將其與北鷹鸮、鵂鹠類貓頭鷹組成的猛鸮類(Surniini)歸為姊妹群,綜合考慮到它的生存時代、生活習性、骨骼特征等,研究者將這一物種命名為日行中新猛鸮(Miosurnia diurna),意指來自中新世的鸮形目猛禽。 日行中新猛鸮是中國境內所發現的第一件保存完好的中新世鴟鸮類貓頭鷹化石。本項研究不僅為我們重建了貓頭鷹晝-夜行性的演化歷史,還為晚中新世青藏高原周邊的古生態,以及古北界鳥類的區系演化提供了新的證據。 本項研究得到國家自然科學基金項目、中國科學院戰略先導項目、第二次青藏高原科學考察項目等資助。 論文鏈接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2119217119 相關報道:600萬年前的貓頭鷹不上夜班 它們白天活動 (神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(記者 陸成寬):民間有句歇后語:屬貓頭鷹的——夜里歡。在大家的印象中,貓頭鷹是一種晝伏夜出的鳥類,它們都是夜貓子,夜晚出來活動,白天則蹤跡全無。 那么,有沒有一種貓頭鷹不上夜班,在白天活躍呢? 還真有!中科院古脊椎動物與古人類研究所的研究人員在青藏高原邊緣發現晝行性貓頭鷹化石。這一已經滅絕的古老物種就是白天活躍,生活在距今約600萬年-950萬年的中新世末期。相關研究成果在線發表于《美國科學院院刊》。 “這是在我國發現的最早的鸮形目鳥類化石。非常幸運,它的遺骸基本完整保存了下來。”3月29日,中科院古脊椎所副研究員李志恒在接受科技日報記者采訪時說。 貓頭鷹是鸮形目鳥類的統稱。生活在現代的貓頭鷹,絕大多數的確是無聲飛行的夜間猛禽。然而,大多數人可能并不知道,少數貓頭鷹更適應日間狩獵,在白天反而更加活躍。 “由于缺乏化石證據,這類白天活躍的貓頭鷹的演化歷史,在很大程度上,被隱藏了起來,極少被科研人員研究。”李志恒介紹,這件近乎完整的化石發現于甘肅臨夏盆地的柳樹組,體型與北鷹鸮更為接近。 研究人員將新發現的貓頭鷹化石的鞏膜小骨,與55種爬行動物以及包括眾多種貓頭鷹在內的360多種鳥類的鞏膜骨以及眼眶大小,進行了詳細的統計分析和比較。 “我們發現,這種已經滅絕的貓頭鷹的眼睛對光線的開放度較小,這樣就能使透入眼睛的日光大幅減少,從而能夠在正午時分看清事物。”李志恒表示。 同時,基于鳥類多樣性數據庫中超過360個物種的數據,研究人員還進行了一項更大規模的統計分析。 結果顯示,現存貓頭鷹的祖先幾乎都是晝伏夜出,活動模式以夜間為主;但包括鵂鹠屬和中新猛鸮在內的猛鸮屬的祖先,則是“白日行者”,在白天更為活躍。 研究人員在標本的胃中發現了未消化的食團。分析表明,其中含有類似于從紅隼胃里發現的小型哺乳動物骨骼。研究人員認為,這兩種鳥類可能曾共同生存于青藏高原干燥的草原上,但“可能使用了不同的覓食方法”。 因為新標本眼睛后面顴骨尾部有一個大的腫塊形突起,研究人員將其與北鷹鸮、鵂鹠類貓頭鷹組成的猛鸮類歸為姊妹群。“綜合考慮了它的生存時代、生活習性、骨骼特征等,我們將這一物種命名為日行中新猛鸮,意思是來自中新世的鸮形目猛禽。”李志恒說。 他表示,日行中新猛鸮是中國境內所發現的第一件保存完好的中新世鴟鸮類貓頭鷹化石。這項研究不僅為我們重建了貓頭鷹晝-夜行性的演化歷史,還為晚中新世青藏高原周邊的古生態以及古北界鳥類的區系演化研究提供了新的證據。 相關報道:我國科學家發現晝行性貓頭鷹化石 (神秘的地球uux.cn報道)據光明日報北京3月29日電(記者 齊芳):絕大多數現代貓頭鷹(鸮形目鳥類的統稱)都是無聲飛行的夜間猛禽,但也有少數種類的貓頭鷹更適應日間狩獵,在白天更加活躍。那么,這類與眾不同的貓頭鷹是如何演化的? 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的研究團隊在位于青藏高原東北緣的臨夏盆地,發現了一種晝行性貓頭鷹化石。它屬于一個已經滅絕的古老物種,生活在距今約600萬~950萬年前的中新世末期。研究人員根據其眼睛后面顴骨尾部的一個大的腫塊形突起,將其與北鷹鸮、鵂鹠類貓頭鷹組成的猛鸮類歸為姊妹群,并命名為“日行中新猛鸮”,意指來自中新世的鸮形目猛禽。 這是首次在中國發現的最早的鸮形目鳥類化石,為研究白天活躍貓頭鷹的演化歷史提供了化石證據。這一成果發表在3月28日出版的國際學術期刊《美國科學院院刊》(PNAS)上。 那么,研究人員又是如何確定它是晝出夜伏的呢?據介紹,這件化石的遺骸得到近乎完整的立體保存,研究人員將其鞏膜小骨與55種爬行動物以及包括眾多種貓頭鷹在內的360多種鳥類的鞏膜骨以及眼眶大小,進行了詳細的統計分析和比較。結果證明,這種已經滅絕的貓頭鷹的眼睛對光線的開放度較小,這樣就能使透入的日光大幅度削弱,從而在正午時分也能看清楚東西。 此外,本次研究還利用鳥類多樣性數據庫中超過360個物種的數據,進行了一項更大規模的統計分析,以生活習性為特征點(晝行、夜行或者早晨-傍晚出行)開展了演化特征的隨機特征映射以及祖先狀態重建。結果顯示,所有現存貓頭鷹的祖先幾乎都以夜間活動模式為主,但包括鵂鹠屬和中新猛鸮在內的猛鸮屬祖先,則是無疑的白日行者。而將中新猛鸮的數據加入其中后,猛鸮類晝行性的概率接近百分之百。 據介紹,這一研究不僅重建了貓頭鷹晝-夜行性的演化歷史,還為晚中新世青藏高原周邊的古生態以及古北界鳥類的區系演化提供了新的證據。 相關報道:中國發現最早貓頭鷹化石,600萬年前竟然不是“夜貓子” (神秘的地球uux.cn報道)據中國新聞網(記者 孫自法):中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)科研團隊最新研究發現一只“離經叛道”、不是“夜貓子”的古老貓頭鷹——他們在青藏高原邊緣采集到一件已滅絕的、600萬年前晝行性貓頭鷹化石,也是首次在中國發現的最早的鸮形目鳥類化石。 這只貓頭鷹化石生活在距今約600萬-950萬年前的中新世末期,科研團隊綜合考慮到它的生存時代、生活習性、骨骼特征等,將其命名為“日行中新猛鸮”,意指來自中新世的晝行性鸮形目猛禽,相關研究成果在最新一期國際學術期刊《美國科學院院刊》發表。 論文第一作者、中科院古脊椎所李志恒副研究員29日在北京接受中新社記者采訪表示,“日行中新猛鸮”是中國境內所發現的第一件保存完好的中新世鴟鸮類貓頭鷹化石。本項研究不僅為學界重建了貓頭鷹晝—夜行性的演化歷史,還為晚中新世青藏高原周邊的古生態,以及古北界鳥類的區系演化提供了新的證據。 他介紹說,這件“日行中新猛鸮”化石標本出土自青藏高原東北緣甘肅臨夏盆地的柳樹組細粒粉砂質粘土堆積,其與北鷹鸮的體型更為接近。這次研究將此件貓頭鷹化石的鞏膜小骨與55種爬行動物以及包括眾多種貓頭鷹在內的360多種鳥類的鞏膜骨以及眼眶大小,進行詳細統計分析和比較,結果證明,這種已經滅絕的貓頭鷹的眼睛對光線的開放度較小,這樣就能使透入的日光大幅度削弱,從而在正午時分也能看清楚東西。 本次研究還利用鳥類多樣性數據庫中超過360個物種的數據,進行一項更大規模的統計分析,以晝行、夜行、或者早晨—傍晚出行等生活習性為特征點,開展演化特征的隨機特征映射以及祖先狀態重建,結果顯示,所有現存貓頭鷹的祖先幾乎肯定都是夜間為主的活動模式,但包括鵂鹠屬和中新猛鸮在內的猛鸮屬的祖先,則是無疑的白日行者。而將中新猛鸮的數據加入其中后,猛鸮類晝行性的概率接近百分之百。 此外,根據這件中國最早貓頭鷹化石標本眼睛后面顴骨尾部的一個大的腫塊形突起,研究團隊將“日行中新猛鸮”與北鷹鸮、鵂鹠類貓頭鷹組成的猛鸮類歸為姊妹群。至于“日行中新猛鸮”為何“離經叛道”演化為白天活動猛禽,科研團隊希望后續通過更多化石來進行深入研究予以揭示。 相關報道:中國首次發現最早貓頭鷹化石,600萬年前“夜梟”竟是白天狩獵 (神秘的地球uux.cn報道)據文匯網(許琦敏):在世界各地的古代文明中,晝伏夜出的貓頭鷹,總與神秘、死亡、運氣、魔法聯系在一起。的確,雖然大多數現生貓頭鷹都是無聲飛行的夜間猛禽,可也有少數種類貓頭鷹在白天反而更加活躍。 在漫長的進化史上,晝伏夜出與夜伏晝出,貓頭鷹究竟是如何選擇的? 3月28日,《美國科學院院刊》(PNAS)發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的一項研究,一件發現于青藏高原東北緣、近乎完整地立體保留下來的貓頭鷹化石標本揭示,600萬年前,貓頭鷹竟然與大多數鳥類一樣,是在白天狩獵活動的。研究者將其命名為“日行中新猛鸮”。 這個標本是首次在中國發現的最早的鸮形目鳥類化石。這個已經滅絕的古老物種,生活在距今約600-950萬年前的中新世末期。以往,由于化石證據的匱乏,這類在白天活躍的貓頭鷹演化歷史在很大程度上,也被隱藏了起來。 這具標本出土自青藏高原東北緣的臨夏盆地。這是一個位于甘肅省東南部,由青藏高原東北緣雷積山深大斷裂、秦嶺北深大斷裂和祁連山東延余脈馬銜山圍成的一個山前拗陷盆地。 當標本被發現時,全身堆積著柳樹組細粒粉砂質粘土。從體型來看,它與北鷹鸮更為接近。由于這具遺骸的保存近乎完整,而且是立體保存,這為研究人員細致研究其身體的精細結構,提供了便利。 如何才能得知這只古老的貓頭鷹的作息習慣呢?研究團隊將此件貓頭鷹化石的鞏膜小骨與55種爬行動物以及包括眾多種貓頭鷹在內的360多種鳥類的鞏模骨以及眼眶大小,進行了詳細的統計分析和比較。 結果證明,這種已經滅絕的貓頭鷹的眼睛對光線的開放度較小,這樣就能使透入的日光大幅度削弱,從而在正午時分也能看清楚東西。 此外,本次研究還利用鳥類多樣性數據庫,進行了一項更大規模的統計分析,以生活習性為特征點(晝行、夜行、或者早晨-傍晚出行),開展了演化特征的隨機特征映射以及祖先狀態重建。 結果顯示,所有現存貓頭鷹的祖先幾乎肯定都是夜間為主的活動模式的,但包括鵂鹠屬(Glaucidium)和中新猛鸮在內的猛鸮屬的祖先,則是無疑的白日行者。 根據眼睛后面顴骨尾部的一個大的腫塊形突起,研究者將其與北鷹鸮、鵂鹠類貓頭鷹組成的猛鸮類(Surniini)歸為姊妹群,并將這一物種命名為日行中新猛鸮,意指來自中新世的鸮形目猛禽。 日行中新猛鸮是中國境內所發現的第一件保存完好的中新世鴟鸮類貓頭鷹化石。 本項研究不僅為我們重建了貓頭鷹晝-夜行性的演化歷史,還為晚中新世青藏高原周邊的古生態,以及古北界鳥類的區系演化提供了新的證據。 |