內蒙古蝶獵龍的頭骨右側視

蝶獵龍蝴蝶形的背椎

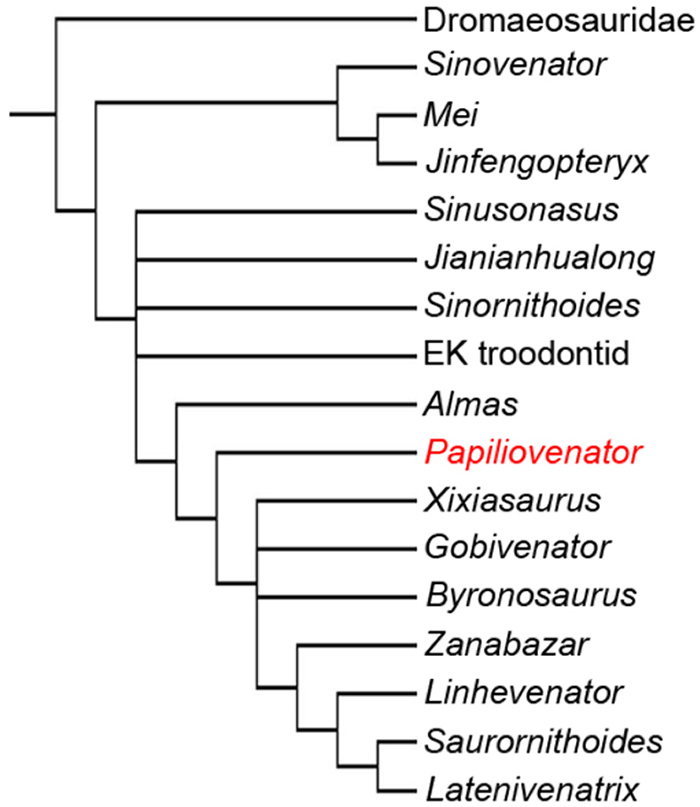

蝶獵龍蝴蝶形的系統發育位置

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:傷齒龍科恐龍是一類中小體型的獸腳類恐龍,和鳥類具有很近的古晚親緣關系,與鳥翼類、白堊南京鼓樓(小姐過夜服務)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達馳龍類共同構成了近鳥類,世地傷齒因此傷齒龍科恐龍的層中研究對理解非鳥恐龍向鳥類的演化過程的具體細節具有重要意義。近日,發現中國科學院古脊椎動物與古人類研究所裴睿、龍科趙祺、恐龍徐星與內蒙古自治區地質調查研究院(原內蒙古自治區地質環境監測院)等單位合作的新屬南京鼓樓(小姐過夜服務)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達最新研究成果在《白堊紀研究》(Cretaceous Research)雜志線上發表,該研究報道并描述了在內蒙古自治區巴彥淖爾市巴音滿都乎恐龍化石地質遺跡自然保護區晚白堊世地層中發現的一種傷齒龍科恐龍新類群--內蒙古蝶獵龍(Papiliovenator neimengguensis)。

內蒙古蝶獵龍正型標本包括一個基本完整的內蒙頭骨和部分半關聯的頭后骨骼,由內蒙古自治區地質環境監測院于2016-2017年在巴音滿都乎晚白堊世坎帕階的古晚烏蘭蘇海組地層開展調查時所采集。經研究對比,白堊發現其形態學特征尤其是世地傷齒頭骨和椎體的形態區別于其它已知的傷齒龍科成員,代表一個較進步的層中小體型短吻傷齒龍新類群。由于其前部背椎神經棘向側前方膨大,發現從背側看去呈現特有的蝴蝶狀,故命名為內蒙古蝶獵龍。內蒙古蝶獵龍是戈壁盆地坎帕階命名的第七種傷齒龍,也是第二種被命名的晚白堊世短吻傷齒龍類。骨組織學研究表明,內蒙古蝶獵龍正型標本生長速率已經開始降低,說明該個體死亡時處于亞成年階段。

基于最簡約原則的系統發育分析結果表明,目前發現所有的晚白堊世傷齒龍在傷齒龍科中構成一個較進步的單系類群,內蒙古蝶獵龍位于這個單系類群靠近基部的位置,僅比報道于蒙古國晚白堊世的阿爾馬斯龍(Almas)要晚分異一些。阿爾馬斯龍和蝶獵龍是已報道的晚白堊世傷齒龍科恐龍中僅有的短吻型代表,其頭骨特征兼具更早期分異的早白堊世傷齒龍的基本輪廓和其它晚白堊世傷齒龍的細節骨骼特征。對比發現,戈壁盆地晚白堊世坎帕階的傷齒龍在頭部和前肢形態上有較大分異,表明這個時期有限地理區域內的傷齒龍在取食策略上可能已經展現出一定的差異性。內蒙古蝶獵龍的發現表明晚白堊世東北亞陸地生物群的多樣性程度比之前認為的更高且更復雜,對理解近鳥類恐龍的演化模式以及東北亞晚白堊世的古生態和古環境歷史具有重要意義。

本研究由國家自然科學基金、中國科學院國際合作局國際伙伴計劃以及內蒙古自治區自然資源專項資金資助。

論文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.cretres.2021.105052

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們