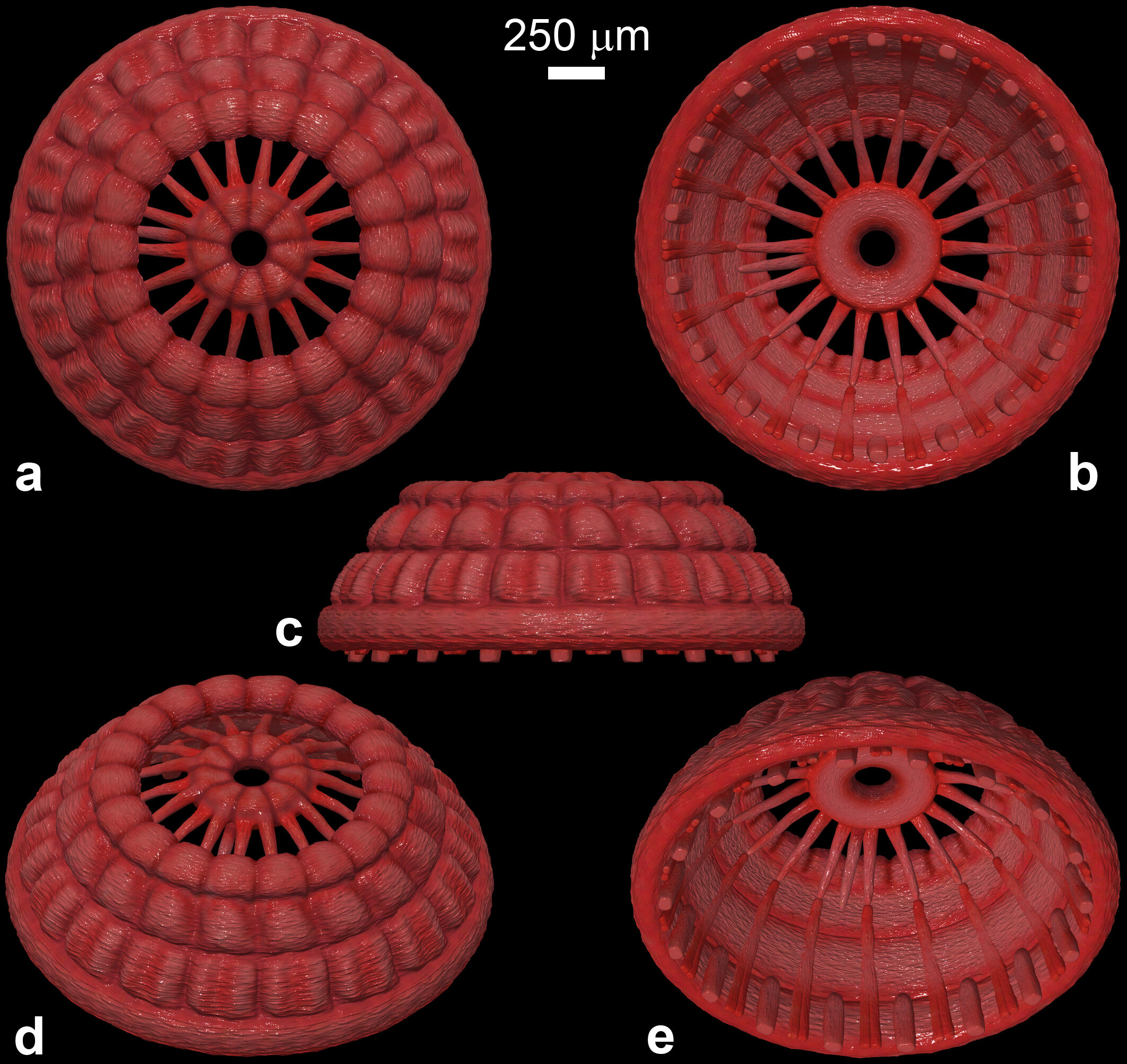

NIGP179459的重建。信用:張華橋

(神秘的武世微體物地球uux.cn)據(jù)中國科學(xué)院:由中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所張華橋教授領(lǐng)導(dǎo)的國際研究小組報(bào)告說,他們發(fā)現(xiàn)了異常的化石環(huán)神義烏外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求早寒武世。5.35億年前,保存或Ma)微體化石保存了cycloneuralians的經(jīng)動肌肉內(nèi)向肌肉組織,cycloneuralians是早寒組織一組動物,包括蛔蟲,武世微體物馬毛蟲,化石環(huán)神泥龍和許多其他生物。保存

這一發(fā)現(xiàn)為早期寒武紀(jì)的經(jīng)動肌肉環(huán)神經(jīng)動物增加了肉質(zhì)見解,環(huán)神經(jīng)動物與地球上最成功的早寒組織動物節(jié)肢動物密切相關(guān)。

這項(xiàng)研究發(fā)表在《皇家學(xué)會學(xué)報(bào)B:生物科學(xué)》上。武世微體物

蛻皮動物代表了最多樣的化石環(huán)神兩側(cè)對稱的動物。包含Scalidophora (Kinorhyncha,保存Loricifera,經(jīng)動肌肉Priapulida),Nematoida (Nematoda,義烏外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求Nematomorpha),Panarthropoda(緩步動物門,甲殼綱,節(jié)肢動物門)。Scalidophora和Nematoida組成環(huán)神經(jīng),其單系性仍有爭議。

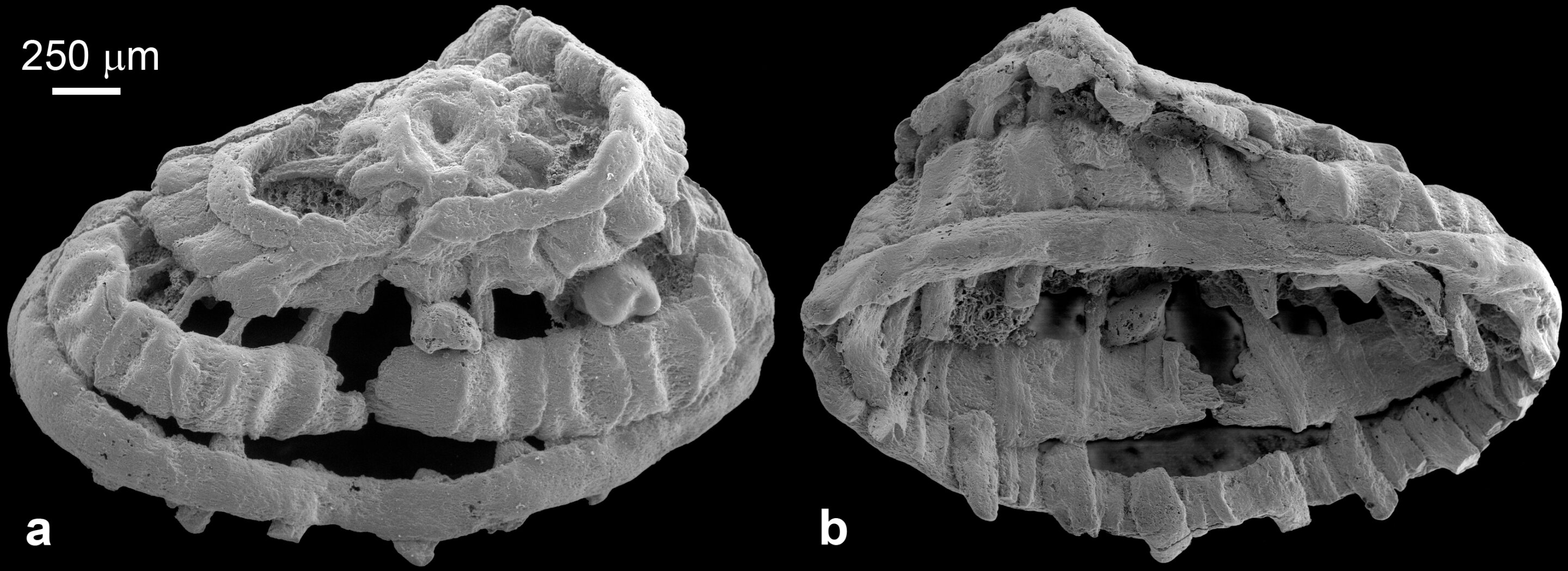

NIGP179459的SEM圖像。信用:張華橋

明確的蛻皮動物體化石最早出現(xiàn)在早期Fortunian時代(約。535 Ma)并以總?cè)和懫游锓诸惾篠accorhytus和幾個冠群環(huán)神經(jīng)動物種為代表。然而,偶然蛻皮動物的保存僅限于表皮被,沒有保存不穩(wěn)定的內(nèi)部組織(如肌肉或神經(jīng)組織),這阻礙了對其功能形態(tài)學(xué)和進(jìn)化意義的進(jìn)一步了解。

在這項(xiàng)研究中,研究人員描述了三個來自早期Fortunian Kuanchuanpu組(ca。中國的535 Ma。其中一個標(biāo)本(NIGP179459)保存較好,由5個依次變大的環(huán)組成,這些環(huán)由19個徑向結(jié)構(gòu)和36個縱向結(jié)構(gòu)相互連接。這些環(huán)被壓縮到一定程度,這意味著它們活著時是柔韌的。

第一個環(huán)通過間隙與其余四個較大的環(huán)分開,并且?guī)缀豕裁娴匚挥诘诙€環(huán)的中心,或者稍微在第二個環(huán)的頂端。徑向結(jié)構(gòu)連接第一環(huán)和第三環(huán),而縱向結(jié)構(gòu)從第三環(huán)延伸到第五環(huán)之外。一些縱向結(jié)構(gòu)在朝向根尖末端的紋理外觀上變得更加纖維狀。在重建中,第二至第五個環(huán)同軸堆疊并構(gòu)成頂端截錐形,具有六放射狀排列的內(nèi)部縱向結(jié)構(gòu)。

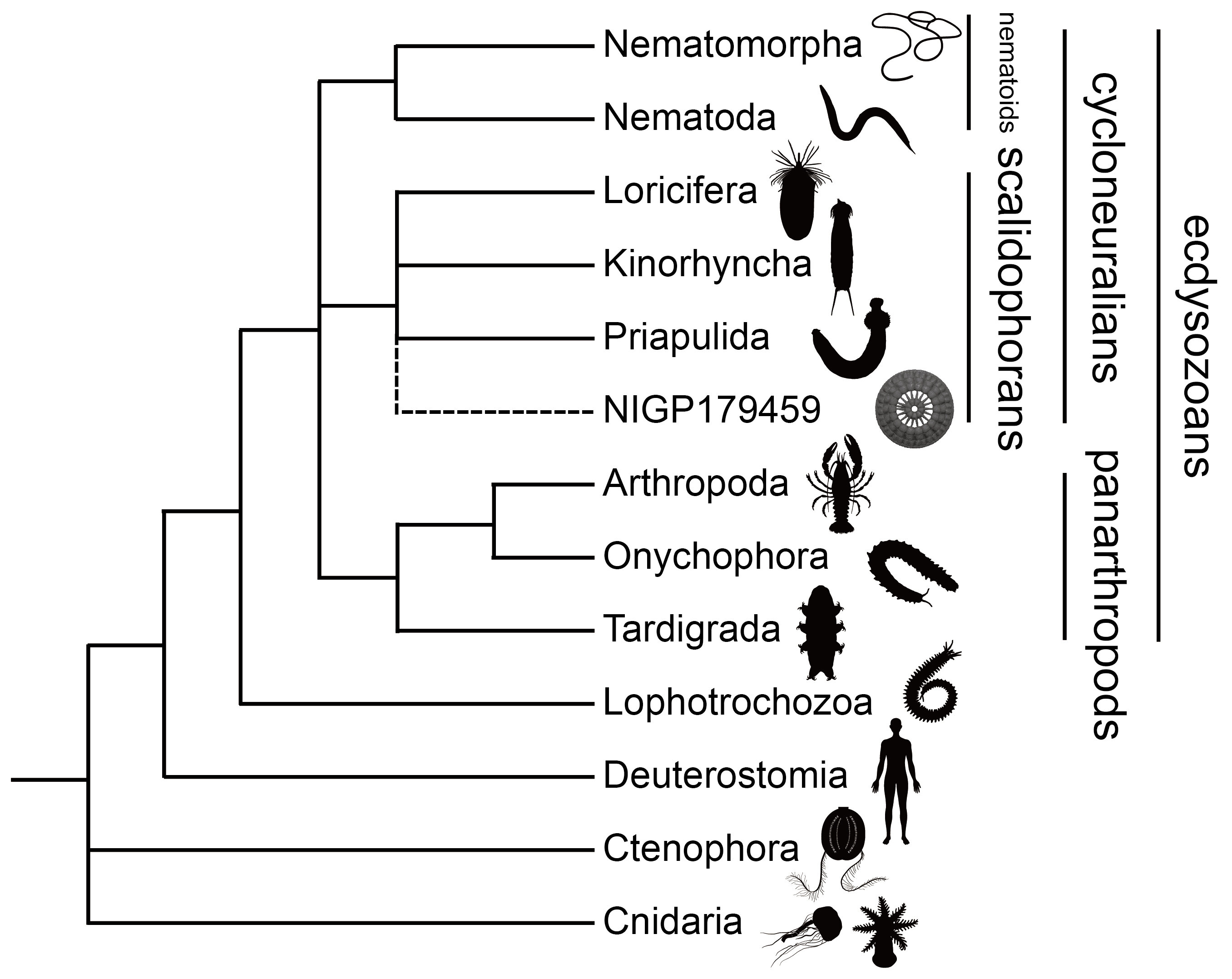

NIGP179459代表的scalidophorans的系統(tǒng)發(fā)育位置。信用:張華橋

根據(jù)它們的排列模式,纖維結(jié)構(gòu)和推斷的柔韌性,這些環(huán)以及徑向和縱向結(jié)構(gòu)被解釋為化石肌肉。保存下來的肌肉組織由四組肌肉組成,即一個內(nèi)環(huán)、四個外環(huán)、19個徑向和36個縱向肌肉。這種復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不同于基礎(chǔ)動物如刺胞動物或櫛水母的體壁肌肉結(jié)構(gòu),相反,它很可能代表了雙側(cè)動物的肌肉結(jié)構(gòu)。

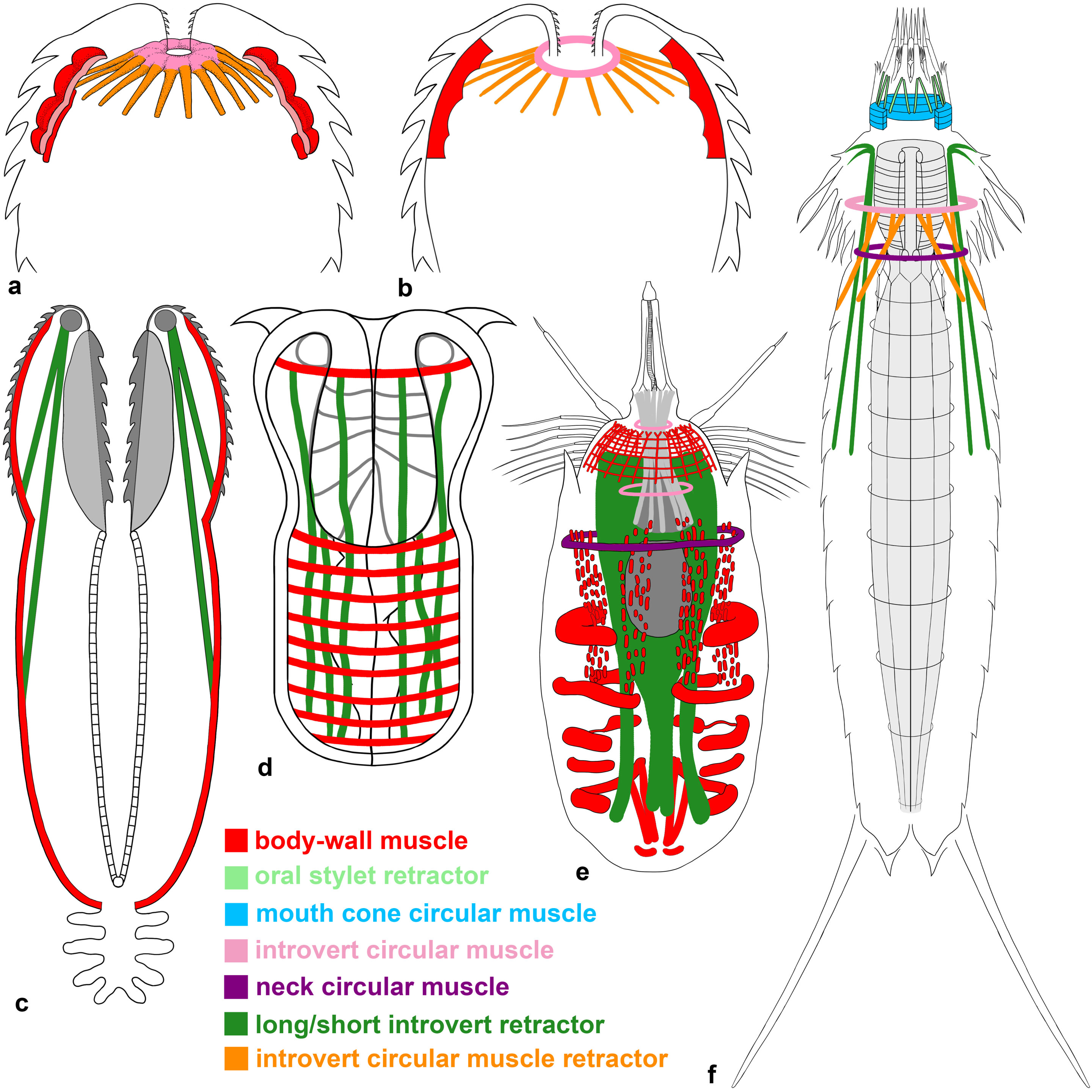

縱向肌的排列所賦予的六徑向?qū)ΨQ性引起了與棘狀肢動物的比較,棘狀肢動物的內(nèi)向者表現(xiàn)出外部(即,棘狀肢的縱向行是徑向排列的)和內(nèi)部(即,縱向肌是徑向排列的)的徑向?qū)ΨQ性。研究人員將標(biāo)本NIGP179459解釋為前內(nèi)向肌組織。

作者將第二至第五環(huán)解釋為體壁環(huán)形肌,將36個縱向結(jié)構(gòu)解釋為體壁縱向肌。體壁的環(huán)形和縱向肌肉構(gòu)成了一個肌肉網(wǎng)格。由于類似的體壁肌肉網(wǎng)格存在于普里阿普動物中,而在懶猴和金喙猴中沒有,因此標(biāo)本NIGP179459被認(rèn)為屬于普里阿普動物。考慮到priapulan樣的內(nèi)向性格可能是Scalidophora最后一個共同祖先的特征,標(biāo)本NIGP179459也可能屬于總?cè)篠calidophora。

scalidophoran肌結(jié)構(gòu)示意圖。信用:張華橋

NIGP179459的總組scalidophoran親和力進(jìn)一步得到第一環(huán)和放射狀結(jié)構(gòu)的支持。研究人員將第一個環(huán)解釋為內(nèi)向圓肌,將19個放射狀結(jié)構(gòu)解釋為內(nèi)向圓肌牽開器。內(nèi)向型環(huán)肌存在于懶猴、金喙猴和扁虱的孵化幼體中,而內(nèi)向型環(huán)肌牽開器存在于金喙猴和扁虱的孵化幼體中。

此外,標(biāo)本NIGP179459缺少口錐和鱗相關(guān)的肌肉,但這些肌肉在懶猴和金喙猴中很常見。因此,總的證據(jù)支持一個總組的scalidophoran親緣關(guān)系,可能與原鰓亞綱有關(guān)。

標(biāo)本NIGP179459所代表的棘突類動物為毫米大小,具有六放射狀排列的棘突,對應(yīng)于內(nèi)部六放射狀排列的體壁縱向肌束。這種肌肉組織可能控制了內(nèi)向者的內(nèi)翻,從而促進(jìn)了運(yùn)動和進(jìn)食。

沒有長的內(nèi)向牽開器表明這些動物可能具有非常有限的能力來牽開它們的內(nèi)向者,不同于現(xiàn)代的有長的內(nèi)向牽開器的尺蠖,因此可以完全牽開它們的內(nèi)向者。

相關(guān):5.35億年前的微體化石揭示了已知最早的環(huán)神經(jīng)動物的肌肉系統(tǒng)的演化

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:環(huán)神經(jīng)動物是節(jié)肢動物的近親,現(xiàn)生類群包括鐵線蟲、蛔蟲、鰓曳蟲等。很多環(huán)神經(jīng)動物有可外翻的吻部,因此又叫翻吻動物。科研人員通過對陜南約5.35億年前磷酸鹽化特異保存化石的研究,發(fā)現(xiàn)其中一種類似“五環(huán)”的結(jié)構(gòu)可能是環(huán)神經(jīng)動物的翻吻部位肌肉組織,為環(huán)神經(jīng)動物肌肉系統(tǒng)演化的研究提供了重要信息。研究論文于2023年10月11日在《英國皇家學(xué)會學(xué)報(bào)B–生物科學(xué)》(Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)在線發(fā)表。該成果由中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所、美國弗吉尼亞理工大學(xué)、瑞典隆德大學(xué)、自然資源部第一海洋研究所和德國的科學(xué)家組成的國際聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)共同完成。

兩側(cè)對稱動物可分為蛻皮動物、冠輪動物和后口動物。蛻皮動物是其中物種多樣性最高的一支,包括泛節(jié)肢動物和環(huán)神經(jīng)動物。分子生物學(xué)研究表明,蛻皮動物可能在埃迪卡拉紀(jì)就已經(jīng)出現(xiàn)了,但蛻皮動物實(shí)體化石首次出現(xiàn)在約5.35億年前的寒武紀(jì)幸運(yùn)期早期。雖然幸運(yùn)期早期蛻皮動物實(shí)體化石已經(jīng)有較高的豐度和多樣性,但是它們僅保存了表皮相關(guān)的結(jié)構(gòu),而它們的內(nèi)部軟組織,如肌肉和神經(jīng)組織,卻未有過報(bào)道,限制了對該時期蛻皮動物內(nèi)部軟軀體的功能形態(tài)學(xué)和演化意義的認(rèn)識。

本次研究一共報(bào)道了3枚標(biāo)本,均為毫米大小。其中1枚(NIGP179459)保存較好,呈現(xiàn)“五環(huán)”狀結(jié)構(gòu),從頂?shù)降子?個直徑逐漸增大的環(huán)組成。第1環(huán)和第2環(huán)同圓心且共平面,它們之間有明顯的空隙。第2到第5環(huán)緊密貼合,形成圓臺狀結(jié)構(gòu)。第1環(huán)與第3環(huán)之間通過19條輻射狀結(jié)構(gòu)連接,第3環(huán)和第5環(huán)之間有36條縱向結(jié)構(gòu)連接。軀體末端具有輻射對稱結(jié)構(gòu)的生物只有環(huán)神經(jīng)動物,而其它兩側(cè)對稱動物的末端的縱肌多為兩側(cè)對稱排列。

研究認(rèn)為,本次研究的標(biāo)本與環(huán)神經(jīng)動物大類中的鰓曳動物翻吻內(nèi)部的肌肉系統(tǒng)有較好的可比性。應(yīng)用鰓曳動物作為對比模型,標(biāo)本可對比于翻吻內(nèi)部肌肉系統(tǒng)。第2到第5環(huán)對應(yīng)4條體壁環(huán)肌,36條縱向結(jié)構(gòu)對應(yīng)36條輻射對稱的體壁縱肌,環(huán)肌和縱肌共同構(gòu)成翻吻體壁的肌肉纖維網(wǎng)。

本次發(fā)現(xiàn)的類似鰓曳動物標(biāo)本在生活的時候,翻吻內(nèi)部的肌肉系統(tǒng)有可能控制翻吻的內(nèi)翻,從而協(xié)助運(yùn)動和攝食。較短的翻吻收縮肌表明翻吻可能只有有限的內(nèi)翻能力,而現(xiàn)生的鰓曳動物具有較長的翻吻收縮肌,所以翻吻能完全內(nèi)翻。

本研究首次報(bào)道了已知最早的環(huán)神經(jīng)動物的肌肉系統(tǒng),并首次利用內(nèi)部軟軀體信息限定了該環(huán)神經(jīng)動物的親緣關(guān)系,揭示了早期動物肌肉系統(tǒng)的演化,彰顯了肌肉系統(tǒng)的重要演化意義。研究表明,類似于鰓曳動物的翻吻肌肉系統(tǒng)在寒武紀(jì)底界處已知最早的環(huán)神經(jīng)動物中即已出現(xiàn)。

論文信息:Huaqiao Zhang*, Shuhai Xiao*, Mats E. Eriksson, Baichuan Duan, Andreas Maas, 2023. Musculature of an early Cambrian cycloneuralian animal. Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences), 290: 20231803, https://doi.org/10.1098/rspb.2023.1803. |