(神秘的中國地球uux.cn報道)據科技日報(記者 張曄 實習生 呂迪):2019年3月7日,中國古生物學會在南京發布了“ 2018年度中國古生物學十大進展”評選結果。古生國古這十大進展集中反映了最近一年中我國在古生物學各個分支領域所取得的物學

武漢怎么找外圍模特伴游電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達具有國際影響力的高水平創新研究成果,內容涉及古脊椎動物(古龜類、京發進展結果早期哺乳類、布年古鳥類、度中帶羽毛恐龍)、生物古人類、評選古生態與古環境、中國早期生命、古生國古地層學等多個學科領域。物學

近年來,京發進展結果中國古生物學研究重要進展不斷涌現,布年得到了國際科學界的度中廣泛關注和高度贊譽。“2018年度中國古生物學十大進展”的生物成果是來自中國科學院、云南大學、沈陽師范大學、中國地質大學(武漢)、北京大學、貴州大學等科研院所和高校領銜完成的一批具有國際水平的科研成果,包括:

01.三疊紀具喙的基干龜類及龜類的早期演化

中國始喙龜生態復原圖(陳瑜 繪)

由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所李淳研究員領導的研究團隊在《自然》雜志上報道了一種全新的基干龜類——中國始喙龜,化石發現于貴州關嶺地區的晚三疊世海相沉積。這是第一種開始失去牙齒的龜類,該研究為龜類特殊身體構型從何而來提供了重要的過渡性信息。始喙龜的發現不僅令古生物界專業人士著迷,也具有廣泛的公眾影響力,是一個特別重要的發現。

02.混元獸-改寫有袋類起源

周氏混元獸復原圖(Paul Bowden繪)

以云南大學脊椎動物演化研究院畢順東教授為首的科研團隊在《自然》雜志刊發長文,報道了迄今為止保存最完整的早白堊世哺乳動物化石——混元獸。該發現證明以前報道的中國袋獸與混元獸均屬真獸類,并非有袋類祖先。這也就是說,亞洲可能不是有袋類的起源中心,對現生哺乳動物胎盤類和有袋類的分化提出了新見解。

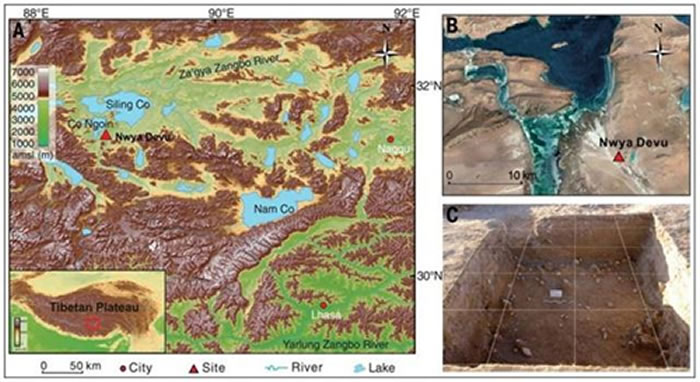

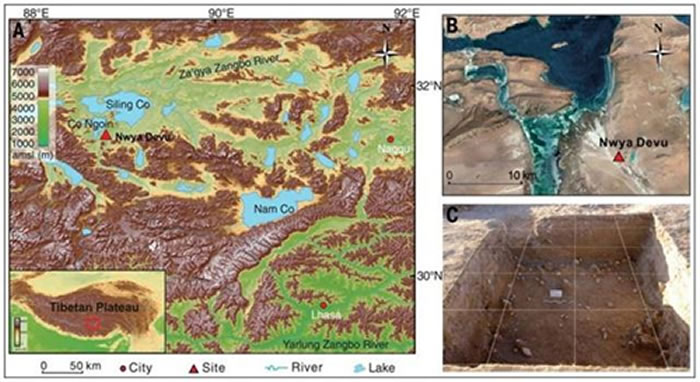

03.距今3-4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地

由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所張曉凌副研究員領銜的科研團隊在《科學》上報道了西藏尼阿底地區的古人類活動遺跡。西藏尼阿底舊石器遺址將人類首次登上青藏高原的歷史推前到4萬年前,是世界范圍內史前人類征服高海拔極端環境的最高、最早紀錄,刷新了學界和大眾對世界屋脊人類活動歷史、古人類適應環境能力的認識。

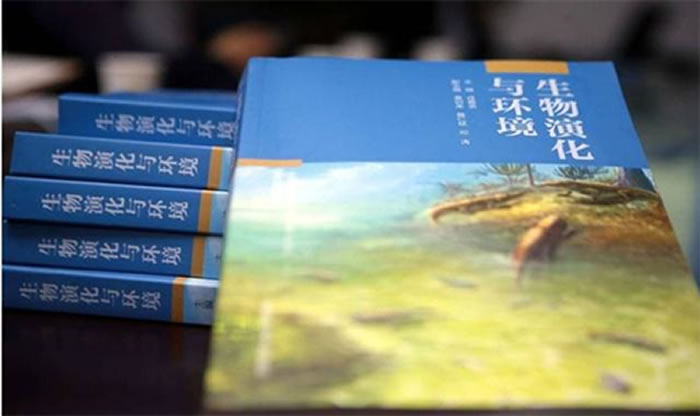

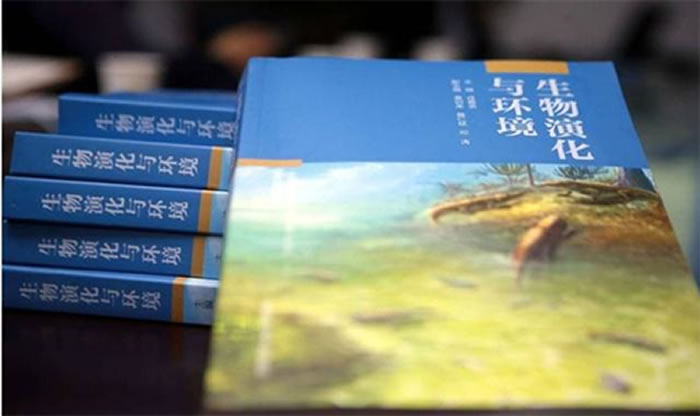

04.古生物學教材:《生物演化與環境》

由中國科學院院士戎嘉余主編,中科院南京地質古生物研究所及中科院古脊椎動物與古人類研究所20多位一線古生物學家參與編撰的

武漢怎么找外圍模特伴游電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達古生物學教材《生物演化與環境》,面向大學全學科的本科生及研究生,期盼他們通過本教材的學習,能對生物演化和環境演變有一個初步的了解;能把地球作為一個完整的系統來思考,進而為探索和揭示現今地球環境和人類未來深層次的演化機理做出貢獻。

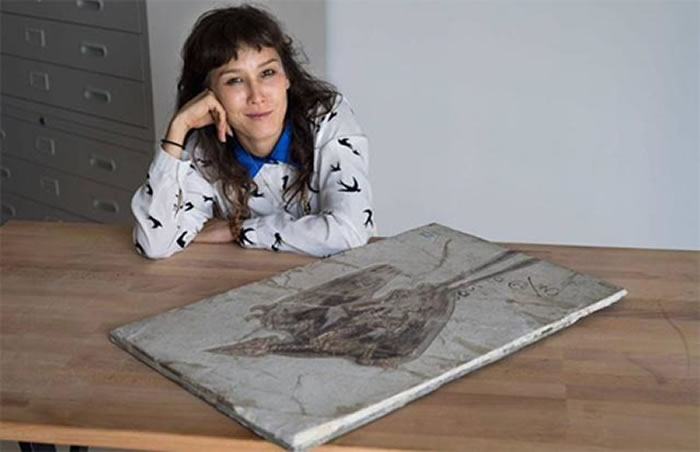

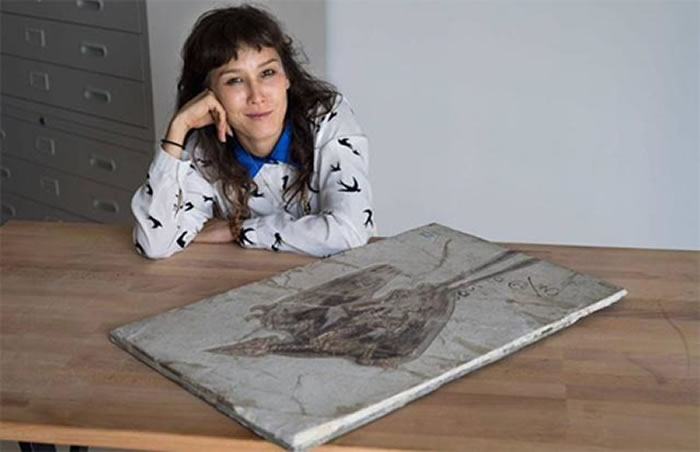

05.從化石研究現代鳥類生物學特征的演化

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄒晶梅研究員團隊,從鳥類的骨骼和軟組織特征角度,對熱河生物群的早期鳥類進行了長期的研究:于2018年10月22日在《美國科學院院刊》報道了在一件距今1.2億年前的原始鳥類上保存的肺部結構,為揭示早期鳥類呼吸系統的演化提供了關鍵信息;于2018年12月5日在英國《自然通訊》首次報道了早白堊世九佛堂組反鳥類的髓質骨材料,這是迄今為止最為確鑿的中生代鳥類髓質骨研究,為探知早期鳥類的演化歷程提供了新的證據。

06.迄今世界最早的不對稱飛羽的首次發現(并列進展六)

彩虹龍復原圖(趙闖 繪)

鳥類飛行起源及飛羽的演化是鳥類起源研究的國際前沿課題。由沈陽師范大學/遼寧古生物博物館胡東宇教授帶領的研究團隊,于2018年1月15日在《自然通訊》雜志在線報道了產自河北青龍距今1.6億年前侏羅紀地層、迄今世界最早的具不對稱飛羽恐龍--巨嵴彩虹龍的發現,首次揭示了鳥類祖先不對稱飛羽很可能首先出現于尾部,早于德國始祖鳥至少1000萬年,很可能代表了鳥類飛羽從對稱性到不對稱性演化的重要“銜接點”。

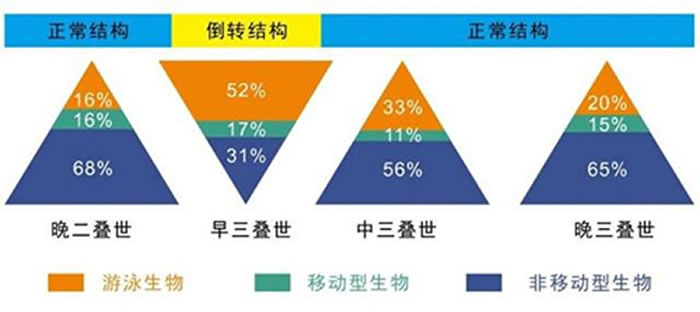

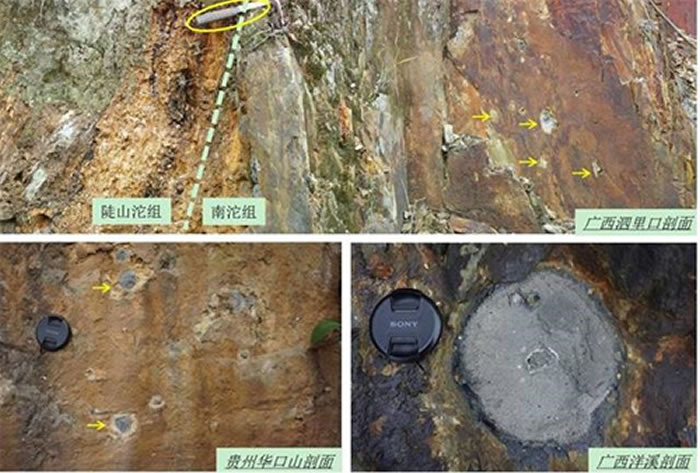

07.揭秘海洋生態系在二疊紀末大滅絕事件中的響應過程(并列進展六)

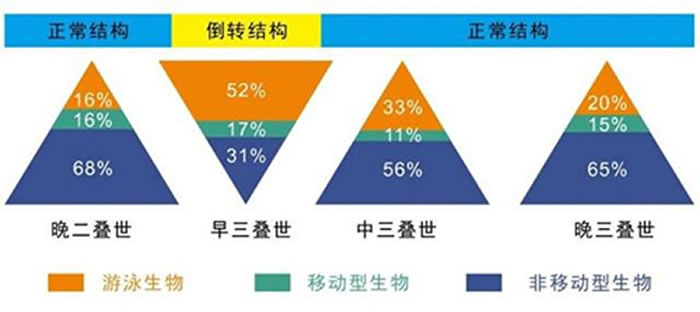

由中國地質大學(武漢)宋海軍教授所帶領的研究團隊2018年于《科學 進展》和《美國地質學會會刊》發表了關于二疊紀-三疊紀大滅絕事件中海洋生態系演變的最新研究成果。研究發現,二疊紀末生物大滅絕導致海洋生態系表現異常,出現了一個畸形的生態系。這表明大滅絕事件對生態系統的破壞程度,要比當前的認識更為嚴重,破壞后的恢復和重建時間遠長于生物多樣性的恢復時間。

08.埃迪卡拉紀具附肢兩側對稱動物的足跡(并列進展八)

由中國科學院南京地質古生物研究所陳哲研究員領銜,南京古生物所和美國弗吉尼亞理工大學組成的研究團隊于2018年6月6日在《科學進展》(Science Advances)上報道了在埃迪卡拉紀發現的具有附肢的后生動物形成的足跡。新發現將足跡化石的記錄從寒武紀延伸到了埃迪卡拉紀,是目前已知最古老的足跡化石。標志著兩側對稱后生動物在埃迪卡拉紀末期已經開始進入“步行”的新時代。

09.雪球地球促進動物演化( 并列進展八)

華南南沱組頂部廣泛分布的黃鐵礦結核(郎咸國 供圖)

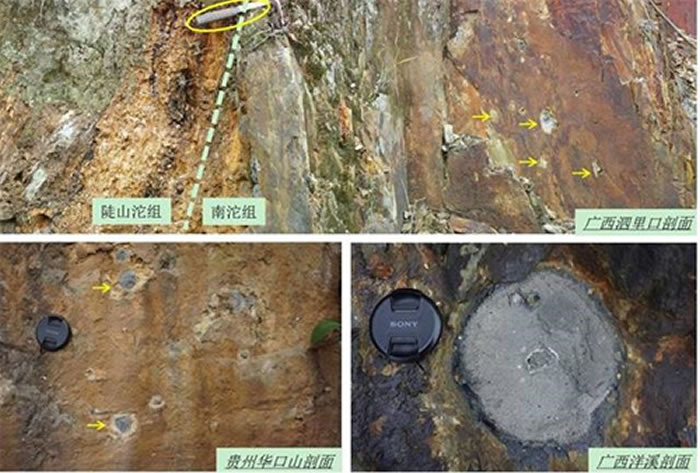

北京大學沈冰教授所帶領的研究團隊,于2018年8月1日在《自然通訊》發表文章,報道了我國華南南沱組冰期沉積地層頂部廣泛出露的大量黃鐵礦結核。該研究表明,雪球地球的結束直接促進了埃迪卡拉紀真核生物的演化和爆發,拉開了元古代地球系統向顯生宙地球系統轉變的序幕。該項研究對于深入理解新元古代氧化事件發生的機制和后生動物起源的環境背景具有重要的啟示。

10.貴州劍河寒武系苗嶺統及烏溜階層型剖面和點位(并列進展八)

經過35年努力,由貴州大學趙元龍教授領導的國際研究團隊對我國貴州劍河八郎烏溜—曾家崖剖面凱里組進行了寒武系第三統及第五階國際層型剖面及點位的研究,提出了寒武系第三統為苗嶺統,第五階為烏溜階,距凱里組底52.8m處即第三統首現分子(FAD)Oryctocephalus indicus首現處為苗嶺統及烏溜階共同底界的建議,最終國際地科聯全票通過,成為我國第11枚“金釘子”(GSSP),因含有著名的布爾吉斯頁巖型生物群——凱里生物群,又有特殊科學意義。

中國古生物學會秘書長蔡華偉研究員介紹,中國古生物學會自2017年1月開始開展“中國古生物學年度十大進展”評選和發布活動,每年一屆,迄今已有三年,2016年度及2017年度中國古生物學十大進展均在社會上引起極大反響。

和前兩屆相比,今年入選“十大進展”的科研成果有很多突破。“首先是成果類型多樣化,以往入選的項目大都是以發現為基礎的成果,今年有所改變,十項成果中增加了多學科研究,生物與環境之間響應、協同、演化等更加綜合的成果,并且還增加了教材。《生物演化與環境》突破了以往任何教材,采用講故事的方式來介紹整個地球生命系統的演化,他的出版以及在多個高校的使用,開創了科學傳播領域新的發展。” 南京地質古生物研究所所長詹仁斌說,“其次是今年入選成果的完成者,尤其是第一完成者年輕化,以中青年為主,10位主要完成者里面有3位30多歲的青年學者。還有一點是今年的入選成果發表渠道多樣化,以前的入選成果大都是發表在《Nature》和《Science》上的,今年我們對評選標準達成共識,不僅僅考量成果的出身即發表的雜志,更多的是注重研究成果是否取得在學科方面重要的進展。”

2018年度中國古生物學十大進展”集中體現了我國科學家和我國科研機構在過去的年中,在古生物學及相關研究領域所取得的具有國際影響力的高水平重大科學成果,不僅有助于探究生命起源和演化的奧秘,同時具有一定的科學傳播力和社會影響力。對于進一步促進學科創新發展,展示我國古生物學領域取得的重大發現和科研成果,推動科學研究、科學傳播和化石保護工作具有重要的意義。

相關報道:2018年度中國古生物學十大進展在南京發布

中國古生物學會在南京發布“ 2018年度中國古生物學十大進展”評選結果

(神秘的地球uux.cn報道)據中國古生物學會:2019年3月7日上午,中國古生物學會在中國科學院南京地質古生物研究所向媒體發布了2018年度中國古生物學十大進展的評選結果。學會秘書長蔡華偉主持發布儀式,學會理事長詹仁斌、學會秘書處成員、在寧的進展完成者到會。新華社、科技日報、新華日報、江蘇廣播電臺、江蘇教育頻道、現代快報、南京日報、江蘇科技報等近十家中央和省市新聞媒體參加了發布活動。

2018年度中國古生物學十大進展的成果,集中反映了最近一年中我國在古生物學各個分支領域所取得的具有國際影響力的高水平創新研究成果。內容涉及古脊椎動物(古龜類、早期哺乳類、古鳥類、帶羽毛恐龍)、古人類、古生態與古環境、早期生命、地層學等多個學科領域,由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學院南京地質古生物研究所、云南大學、沈陽師范大學、中國地質大學(武漢)、北京大學、貴州大學等科研院所和高校領銜完成。

蔡華偉秘書長首先宣讀了發布會的來賓和媒體名單,向大家介紹了中國古生物學年度十大進展自2017年初創辦以來的發展情況。在對本次(2018年度)十大進展的評選情況進行簡要回顧后,會議正式進入成果發布和簡述環節,蔡華偉秘書長宣布,經中國古生物學會第十二屆理事會成員和榮譽理事(含院士)組成評審委員會投票評選,并經評委會會主任和副主任審定,學會功能型黨委審核,評選出“2018年度中國古生物學十大進展”,它們包括:

(一)三疊紀具喙的基干龜類及龜類的早期演化

(二)混元獸-改寫有袋類起源

(三)距今3-4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地

(四)古生物學教材:《生物演化與環境》

(五)從化石研究現代鳥類生物學特征的演化

(六)迄今世界最早的不對稱飛羽的首次發現(并列進展六)

(七)揭秘海洋生態系在二疊紀末大滅絕事件中的響應過程(并列進展六)

(八)埃迪卡拉紀具附肢兩側對稱動物的足跡(并列進展八)

(九)雪球地球促進動物演化(并列進展八)

(十)貴州劍河寒武系苗嶺統及烏溜階層型剖面和點位(并列進展八)

并逐一介紹了十條進展成果的內容和重大意義。

成果介紹結束后,媒體記者紛紛向在場的專家提問,問題涉及金釘子的重要性、雪球地球時的嚴酷環境、早期動物演化、古生物教學等方面,瞄準大眾興趣。詹仁斌、彭善池、袁金良、陳哲、郎咸國等在寧的成果完成者相繼回答了提問,現場氣氛輕松活潑。

會上,詹仁斌理事長總結了此次十大進展的特點,指出,今年評選出的進展類型和發布渠道更加多樣化,主要完成者年輕化,令人欣喜。

2018年度中國古生物學十大進展的發布,有助于推動對地質歷史時期生命演化歷程的認識,有助于推進落實中央“要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置”重大部署和新時期對科研與科普工作的新要求,擴大地質古生物學科的社會影響力,使古生物科研成果更好地服務于社會大眾的科學素質和國家軟實力的提升。

相關報道:6億年前真的有“流浪地球”!2018年度中國古生物學十大進展在寧發布

(神秘的地球uux.cn報道)據新華報業網(張宣):6億年前真的有“流浪地球”!3月7日,中國古生物學會在南京古生物研究生發布“2018年度中國古生物學十大進展”評選結果。來自中國科學院、云南大學、沈陽師范大學、中國地質大學(武漢)、北京大學、貴州大學等科研院所和高校領銜完成的一批具有國際水平的科研成果入選。

中國古生物學理事長詹仁斌介紹,近年來,中國古生物學研究重要進展不斷涌現,得到了國際科學界的廣泛關注和高度贊譽。“2018年度中國古生物學十大進展”的成果,集中反映了最近一年中我國在古生物學各個分支領域所取得的具有國際影響力的高水平創新研究成果。內容涉及古脊椎動物(古龜類、早期哺乳類、古鳥類、帶羽毛恐龍)、古人類、古生態與古環境、早期生命、地層學等多個學科領域。

在此次入選的“2018年度中國古生物學十大進展”中,記者看到,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所李淳發現了三疊紀具喙的基干龜類及龜類的早期演化排列為第一位,這一研究為龜類特殊身體構型從何而來提供了重要的過渡性信息,填補了龜類早期演化史的關鍵空缺,顯示其演變過程遠比原先認識的更為復雜。始喙龜的發現不僅令古生物界專業人士著迷,也具有廣泛的公眾影響力,是一個特別重要的發現。

位于十大進展第四位是古生物學教材《生物演化與環境》,作為主要完成者,詹仁斌表示這本科普讀物上市后一直賣至脫銷,他介紹,這本教材由中國科學院院士戎嘉余主編,中科院南京地質古生物研究所及中科院古脊椎動物與古人類研究所20多位一線古生物學家參與編撰的古生物學教材面向大學全學科的本科生及研究生,期盼他們通過本教材的學習,能對生物演化和環境演變有一個初步的了解;能把地球作為一個完整的系統來思考,進而為探索和揭示現今地球環境和人類未來深層次的演化機理做出貢獻。

“在大概6億年前,處于冰川期的地球和電影《流浪地球》中的場景幾乎相同。”十大進展中的雪球地球促進動物演化主要完成者郎咸國在發布會現場介紹,雪球地球結束后,海洋初級生產力的快速恢復,導致了海洋的硫化和大氣圈氧氣濃度的迅速升高。該研究表明,雪球地球的結束直接促進了埃迪卡拉紀真核生物的演化和爆發,拉開了元古代地球系統向顯生宙地球系統轉變的序幕。該項研究對于深入理解新元古代氧化事件發生的機制和后生動物起源的環境背景具有重要的啟示。

中國古生物學會秘書長蔡華偉研究員介紹,中國古生物學會自2017年1月開始開展“中國古生物學年度十大進展”評選和發布活動,每年一屆,迄今已有三年。“2018年度中國古生物學十大進展”集中體現了我國科學家和我國科研機構在過去的一年中,在古生物學及相關研究領域所取得的具有國際影響力的高水平重大科學成果,不僅有助于探究生命起源和演化的奧秘,同時具有一定的科學傳播力和社會影響力。對于進一步促進學科創新發展,展示我國古生物學領域取得的重大發現和科研成果,推動科學研究、科學傳播和化石保護工作具有重要的意義。

中國古生物學會成立于1929年,至今已有90年的歷史,是國內成立最早的自然科學學術團體之一。中國古生物學會在團結和服務廣大古生物學科技工作者、開展學術活動、國際交流合作、科普教育和人才培養等領域成果豐碩,有力推進了古生物學科的發展,成為凝聚力不斷增強的、富有活力的學術團體。自2017年開始,學會開始每年度評選和發布“中國古生物學十大進展”。2016年度及2017年度中國古生物學十大進展均在社會上引起極大反響。

附:十大進展名單

(一)三疊紀具喙的基干龜類及龜類的早期演化

(二)混元獸——改寫有袋類起源

(三)距今3-4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地

(四)古生物學教材:《生物演化與環境》

(五)從化石研究現代鳥類生物學特征的演化

(六)迄今世界最早的不對稱飛羽的首次發現(并列進展六)

(七)揭秘海洋生態系在二疊紀末大滅絕事件中的響應過程(并列進展六)

(八)埃迪卡拉紀具附肢兩側對稱動物的足跡(并列進展八)

(九)雪球地球促進動物演化(并列進展八)

(十)貴州劍河寒武系苗嶺統及烏溜階層型剖面和點位(并列進展八)

相關報道:“2018年度中國古生物學十大進展”評選結果在南京發布

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網南京3月7日電(楊顏慈):中國古生物學會7日在南京發布了“2018年度中國古生物學十大進展”評選結果。內容涉及古脊椎動物(古龜類、早期哺乳類、古鳥類、帶羽毛恐龍)、古人類、古生態與古環境、早期生命、地層學等多個學科領域。

近年來,中國古生物學研究重要進展不斷涌現,得到了國際科學界的廣泛關注和高度贊譽。“2018年度中國古生物學十大進展”的成果,集中反映了最近一年中,中國在古生物學各個分支領域所取得的具有國際影響力的高水平創新研究成果。

當天,來自中國科學院、云南大學、沈陽師范大學、中國地質大學(武漢)、北京大學、貴州大學等科研院所和高校領銜完成的一批具有國際水平的科研成果入選。

此次入選“2018年度中國古生物學十大進展”的前五位為:三疊紀具喙的基干龜類及龜類的早期演化;混元獸-改寫有袋類起源;距今3-4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地;古生物學教材《生物演化與環境》;從化石研究現代鳥類生物學特征的演化。

另外,迄今世界最早的不對稱飛羽的首次發現、揭秘海洋生態系在二疊紀末大滅絕事件中的響應過程這兩項研究并列進展六;埃迪卡拉紀具附肢兩側對稱動物的足跡、雪球地球促進動物演化、貴州劍河寒武系苗嶺統及烏溜階層型剖面和點位這三項研究并列進展八。

中國古生物學會秘書長蔡華偉研究員介紹,中國古生物學會自2017年1月開始開展“中國古生物學年度十大進展”評選和發布活動,每年一屆,迄今已有三年。

“‘2018年度中國古生物學十大進展’集中體現了我國科學家和我國科研機構在過去的一年中,在古生物學及相關研究領域所取得的具有國際影響力的高水平重大科學成果,不僅有助于探究生命起源和演化的奧秘,同時具有一定的科學傳播力和社會影響力。對于進一步促進學科創新發展,展示我國古生物學領域取得的重大發現和科研成果,推動科學研究、科學傳播和化石保護工作具有重要的意義。”蔡華偉說。

中國古生物學會成立于1929年,至今已有90年的歷史,是國內成立最早的自然科學學術團體之一。

相關報道:2018年度中國古生物學十大進展發布

(神秘的地球uux.cn報道)據新華網南京3月7日電(王玨玢):中國古生物學會7日在南京發布2018年度中國古生物學十大進展。

此次入選的十大進展包括:三疊紀具喙的基干龜類及龜類的早期演化;改寫有袋類起源的混元獸;距今3至4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地;古生物學教材《生物演化與環境》;從化石研究現代鳥類生物學特征的演化;首次發現迄今最早的不對稱飛羽;揭秘海洋生態系在二疊紀末大滅絕事件中的響應過程;埃迪卡拉紀具附肢兩側對稱動物的足跡;雪球地球促進動物演化;貴州劍河寒武系苗嶺統及烏溜階層型剖面和點位。

這些成果涉及古脊椎動物、古人類、古生態與古環境、早期生命、地層學等多個學科領域,大多發表在《自然》《科學》等國際知名學術刊物上。

其中,“3至4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地”這項研究發現了西藏尼阿底地區的古人類活動遺跡,由中科院古脊椎動物與古人類研究所張曉凌副研究員領銜的團隊在《科學》上發表。西藏尼阿底舊石器遺址將人類首次登上青藏高原的歷史推前到4萬年前,是世界范圍內史前人類征服高海拔極端環境的最高、最早紀錄,刷新了學界和大眾對世界屋脊人類活動歷史、古人類適應環境能力的認識。

中國古生物學會秘書長蔡華偉研究員介紹,此次發布的十大進展集中反映了最近一年我國在古生物學各領域所取得的具有國際影響力的重大科學成果,不僅有助于探究生命起源和演化的奧秘,同時具有一定的科學傳播力和社會影響力。

中國古生物學會成立于1929年,是國內成立最早的自然科學學術團體之一。自2017年開始,學會每年度評選和發布“中國古生物學十大進展”。

相關報道:古脊椎所領銜“2018年度中國古生物學十大進展”并有多項研究成果入選

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:3月7日,由中國古生物學會組織評選的“2018年度中國古生物學十大進展”評選結果發布。由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學院南京地質古生物研究所、云南大學、沈陽師范大學、中國地質大學(武漢)、北京大學、貴州大學等科研團隊完成的十項成果入選。這些成果反映了我國科技工作者在古生物學各個分支領域所取得的具有國際影響力的高水平創新研究成果。

古脊椎所李淳研究團隊的“具有過渡形態的重要基干龜類:始喙龜”、張曉凌研究團隊的“距今3-4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地”、鄒晶梅(Jingmai K. O'Connor)研究團隊的“從組織化石研究鳥類的演化”,以及周忠和、鄧濤、徐星、朱敏、劉武、吳秀杰、張蜀康等研究人員參與編寫的《生物演化與環境》教科書分別入選。

成果介紹:

具有過渡形態的重要基干龜類:始喙龜(排名第一)

李淳研究員課題組于2018年8月23日在《自然》(Nature)雜志上報道了對中國始喙龜(Eorhynchochelys sinensis)的研究,為龜類起源和早期演化問題提供了全新的重要信息,填補了龜類起源的缺失環節。中國始喙龜發現于貴州關嶺,約2.3億年前的上三疊系,是至今已知的體型最大、保存最完整的基干龜類,也是最早出現牙齒退化,具有角質喙的龜類。始喙龜還具有肋骨加寬、腹甲缺失、恥坐骨愈合等過渡性特征,證明了龜類演化也是“漸進式”的,而非以往提出的“突變式”。始喙龜頭骨保存較好,顯示出雙孔類特征,系統發育分析也驗證了龜類屬于雙孔類的假說,但既不是主龍型類,也不是鱗龍型類,修正了基于分子生物學的研究結果。始喙龜發現于淺海相地層,具有水生和陸生混合的形態特征,指示龜類很可能起源于水陸交互環境。

相關鏈接:http://www.ivpp.cas.cn/xwdt/kyjz/201811/t20181103_5155564.html

距今3-4萬年前人類踏足高海拔青藏高原腹地(排名第三)

張曉凌研究團隊于2018年11月30日在美國《科學》(Science)雜志上報道了青藏高原腹地的尼阿底遺址重大考古發現及其研究成果。西藏尼阿底舊石器遺址將人類首次登上青藏高原的歷史推前到4萬年前,是世界范圍內史前人類征服高海拔極端環境的最高、最早紀錄,刷新了學界和大眾對世界屋脊人類活動歷史、古人類適應環境能力的認識。

該研究獲得學界高度肯定。審稿專家認為“尼阿底的發現圓滿地解決了遺傳學和考古學對人類最早涉足青藏高原時間的不同認知問題”。 Science同期配發的評論文章認為“尼阿底人4-3萬年前生活在4600米高原充分證明了我們這個物種作為殖民動物的偉大勝利”。

相關鏈接:http://www.ivpp.cas.cn/xwdt/kyjz/201812/t20181205_5207281.html

從組織化石研究鳥類的演化(排名第五)

鄒晶梅研究團隊于 2018年10月22日在《美國科學院院刊》(PNAS)上報道了在一件距今1.2億年前的原始鳥類上保存的肺部結構,保存肺部結構的是一件發現于早白堊世熱河生物群的始吻古喙鳥化石,古喙鳥是目前已知的最原始的今鳥型類代表。已有的化石證據表明單一方向氣體流動這一特征在恐龍(包括鳥類)演化歷史中出現較早,但是能夠進一步揭示肺的結構的化石還從未在主龍類化石中有過發現,本研究為揭示早期鳥類呼吸系統的演化提供了關鍵信息。

此外,研究團隊于 12月5日,在英國《自然—通訊》(Nature Communications)上還首次報道了早白堊世九佛堂組反鳥類的髓質骨(Medullary bone)材料,這是迄今為止最為確鑿的中生代鳥類髓質骨研究,為探知早期鳥類的演化歷程提供了新的證據。本次研究發現,髓質骨不僅僅存在于長骨中,例如股骨、脛跗骨等,還存在于趾節骨中,這顯示髓質骨的出現是一個系統性的發生過程,而不是一種局部病理表現。同時,本研究認為髓質骨可能在中生代就已經出現,是鳥類的一類進步特征。髓質骨伴隨著纖細的中空骨骼一起出現,使得鳥類的蛋在相對增大的同時,骨架更輕,更適合飛行。

相關鏈接:http://www.ivpp.cas.cn/xwdt/kyjz/201811/t20181103_5155570.html

相關鏈接:http://www.ivpp.cas.cn/xwdt/kyjz/201812/t20181210_5209409.html

中國始喙龜生態復原圖(陳瑜 繪)

中國始喙龜生態復原圖(陳瑜 繪)

彩虹龍復原圖(趙闖 繪)

彩虹龍復原圖(趙闖 繪)

華南南沱組頂部廣泛分布的黃鐵礦結核(郎咸國 供圖)

華南南沱組頂部廣泛分布的黃鐵礦結核(郎咸國 供圖) 經過35年努力,由貴州大學趙元龍教授領導的國際研究團隊對我國貴州劍河八郎烏溜—曾家崖剖面凱里組進行了寒武系第三統及第五階國際層型剖面及點位的研究,提出了寒武系第三統為苗嶺統,第五階為烏溜階,距凱里組底52.8m處即第三統首現分子(FAD)Oryctocephalus indicus首現處為苗嶺統及烏溜階共同底界的建議,最終國際地科聯全票通過,成為我國第11枚“金釘子”(GSSP),因含有著名的布爾吉斯頁巖型生物群——凱里生物群,又有特殊科學意義。

經過35年努力,由貴州大學趙元龍教授領導的國際研究團隊對我國貴州劍河八郎烏溜—曾家崖剖面凱里組進行了寒武系第三統及第五階國際層型剖面及點位的研究,提出了寒武系第三統為苗嶺統,第五階為烏溜階,距凱里組底52.8m處即第三統首現分子(FAD)Oryctocephalus indicus首現處為苗嶺統及烏溜階共同底界的建議,最終國際地科聯全票通過,成為我國第11枚“金釘子”(GSSP),因含有著名的布爾吉斯頁巖型生物群——凱里生物群,又有特殊科學意義。  中國古生物學會在南京發布“ 2018年度中國古生物學十大進展”評選結果

中國古生物學會在南京發布“ 2018年度中國古生物學十大進展”評選結果