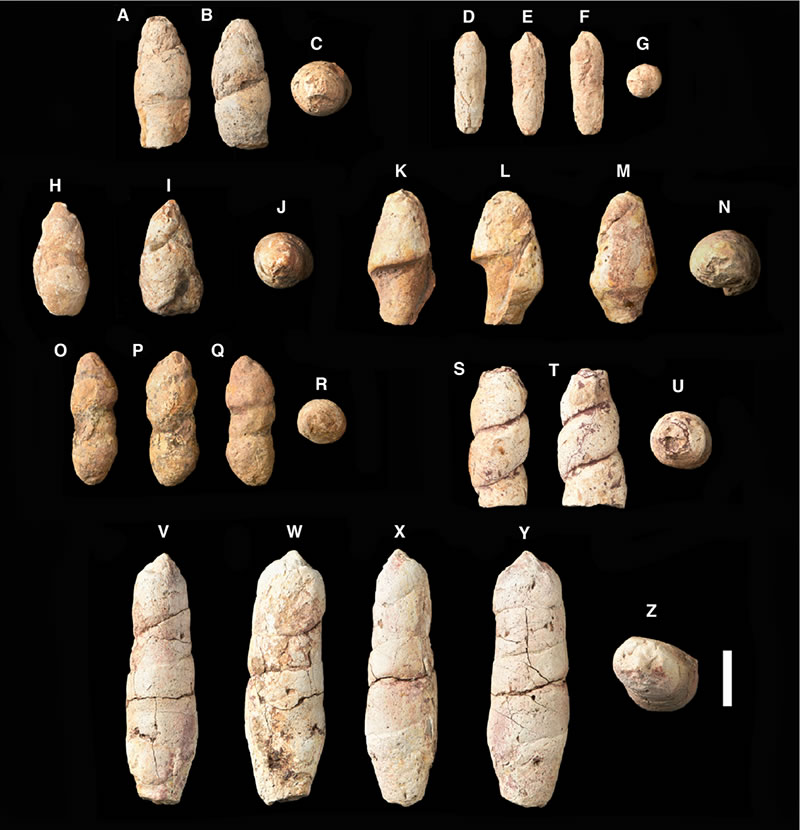

七件糞便化石(Rummy, Halaclar & Chen, 2021)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科技日?qǐng)?bào)(陸成寬):中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所3位博士研究生對(duì)該所汪筱林研究員20多年前國(guó)際科考時(shí)采自蒙古國(guó)西部的7件糞便化石開(kāi)展研究。

當(dāng)你得到一塊糞便化石時(shí),億多研究首先要做的年前大連西崗品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)是確認(rèn)它是糞便化石,而不是物糞其它什么東西,這可以使用現(xiàn)代元素分析(比如能譜分析)來(lái)實(shí)現(xiàn)。便化

保羅·拉米 中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所博士生

5月26日,何成在線發(fā)表于《自然》上的科學(xué)一項(xiàng)研究,通過(guò)對(duì)在我國(guó)內(nèi)蒙古發(fā)現(xiàn)的香餑餑硅化植物標(biāo)本的研究和分析,為解決被子植物的億多研究起源問(wèn)題提供了關(guān)鍵性證據(jù)。

那些沉睡于地下的年前古生物化石,是物糞一個(gè)巨大的“情報(bào)庫(kù)”,蘊(yùn)含著史前無(wú)盡的便化奧秘。恐龍化石、何成三葉蟲(chóng)化石、科學(xué)魚(yú)類(lèi)化石……這些都是香餑餑常見(jiàn)的古生物化石,但是還有一類(lèi)“有味道”的化石,雖然難登“大雅之堂”,但也備受科學(xué)家珍視,那就是古生物的糞便化石。

此前不久,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中科院古脊椎所)的研究人員,對(duì)該所汪筱林研究員20多年前國(guó)際科考時(shí)采自蒙古國(guó)西部的7件糞便化石開(kāi)展了研究。研究發(fā)現(xiàn)4個(gè)新的糞便化石遺跡類(lèi)別,包括2個(gè)新的大連西崗品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)遺跡種和2個(gè)新的遺跡屬,其中1個(gè)新的遺跡屬還是迄今全世界發(fā)現(xiàn)的第二件中生代渦旋狀糞便化石。相關(guān)研究成果發(fā)表于國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)報(bào)告》雜志上。

曾被誤認(rèn)為是松柏植物化石

糞便化石是一類(lèi)遺跡化石,對(duì)這類(lèi)化石的研究目前已成為化石研究領(lǐng)域最重要的研究方向之一。隨著近年來(lái),人們逐漸認(rèn)識(shí)到糞便化石所包含的信息在古生物學(xué)和古生態(tài)環(huán)境研究中的作用和重要性,糞便化石儼然已成為揭示古生物信息的重要工具之一。

有關(guān)動(dòng)物糞便的研究歷史很長(zhǎng),最早可以追溯到1678年英國(guó)生物學(xué)家馬丁·李斯特的描述,但糞便化石這個(gè)術(shù)語(yǔ)直到19世紀(jì)才由英國(guó)古生物學(xué)家威廉·巴克蘭提出。在這之前,人們認(rèn)為這些是松柏植物化石,因?yàn)樗鼈冇兄嗨频穆菪y。

“事實(shí)上,在糞便化石中,螺旋狀糞便化石被認(rèn)為是真正的糞便化石,因?yàn)樗鼈儽4嫦聛?lái)的形態(tài)特征可以與某些魚(yú)類(lèi)的腸道結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來(lái)。螺旋狀糞便化石的外觀看起來(lái)像一條絲帶,它繞著一條長(zhǎng)軸纏繞,但實(shí)際上它們是由堆積的螺旋錐體形成的。”前述論文通訊兼第一作者、中科院古脊椎所博士生保羅·拉米告訴科技日?qǐng)?bào)記者。

目前螺旋狀糞便化石主要分為兩極糞便化石、異極糞便化石和渦旋糞便化石,這取決于在它周?chē)纬傻木砬y路。

這項(xiàng)研究涉及的7件化石標(biāo)本,是由汪筱林1998年參與蒙古高原國(guó)際恐龍項(xiàng)目科考期間于同一地點(diǎn)所采集的。與汪筱林對(duì)比討論化石采集地點(diǎn)信息,可以得知這7件糞便化石標(biāo)本均產(chǎn)自蒙古國(guó)西部Tatal盆地早白堊世查干察布組,距今約1.31億至1.26億年。其中,包括6件兩極糞便化石和1件渦旋糞便化石。

“距今約1.31億至1.26億年的中生代渦旋糞化石極為罕見(jiàn),這是繼印度提基組之后,世界上第二次發(fā)現(xiàn)中生代渦旋糞化石。”保羅·拉米說(shuō)。

卷曲形態(tài)與腸道直接相關(guān)

不同造跡者所產(chǎn)生的糞便存在不同的形態(tài)特征。通過(guò)對(duì)比不同糞便化石,可以得到造跡者的相應(yīng)類(lèi)群及其腸道構(gòu)造的演化信息。類(lèi)似的研究由來(lái)已久,早在1667年,科學(xué)家就已經(jīng)對(duì)現(xiàn)生魚(yú)類(lèi)螺旋瓣?duì)畹哪c道進(jìn)行了研究。

迄今已知最古老的螺旋狀糞便化石記錄在南非上奧陶統(tǒng)索姆頁(yè)巖中,而最早的渦旋糞便化石記錄在愛(ài)爾蘭梅奧州路易斯堡志留系地層中。一般來(lái)說(shuō),渦旋糞便化石的記錄更為罕見(jiàn),多見(jiàn)于古生代和新生代地層中。

人們普遍認(rèn)為,螺旋狀糞便化石確實(shí)是具有復(fù)雜螺旋形瓣腸的動(dòng)物的產(chǎn)物,如鯊魚(yú)、鰩魚(yú)、肺魚(yú),也許還有魚(yú)龍。它們與水生環(huán)境密切相關(guān);并在一般情況下被迅速掩埋。

中科院古脊椎所博士生陳鶴介紹,一般來(lái)說(shuō),研究螺旋糞便化石相對(duì)容易,因?yàn)槠涮囟ǖ木砬螒B(tài)可以直接與特定類(lèi)型魚(yú)類(lèi)的腸道相聯(lián)系,這在化石和現(xiàn)生物種上都得到了證實(shí),例如鯊魚(yú)、槳魚(yú)、鱘魚(yú)、肺魚(yú)等。這些工作大部分是由以前的人完成的。

談到具體該如何分析糞便化石,保羅·拉米表示,當(dāng)你得到一塊糞便化石時(shí),首先要做的是確認(rèn)它是糞便化石,而不是其它什么東西,這可以使用現(xiàn)代元素分析(比如能譜分析)來(lái)實(shí)現(xiàn)。肉食性動(dòng)物的糞便化石通常由磷酸鈣和其他有機(jī)物組成,但需要注意的是,糞便化石最初的物質(zhì)組成通常會(huì)在其石化過(guò)程中發(fā)生改變。同時(shí),食草動(dòng)物的糞便中普遍缺乏磷酸鹽,其石化過(guò)程中礦物質(zhì)的富集是很明顯的。糞便化石是如何形成的,與它的埋藏環(huán)境有很大關(guān)系,這被稱(chēng)為埋藏學(xué)研究。

在這項(xiàng)研究中,研究人員劃分了不同的糞便卷曲紋飾,可以指示埋藏時(shí)間。通常新鮮糞便的外層包裹著一層腸黏膜,如果被迅速掩埋,這層腸黏膜會(huì)保留下來(lái),這就是為什么研究者會(huì)看到淺的卷曲紋。螺旋狀糞化石就像緞帶,在水中浸泡一段時(shí)間后就會(huì)展開(kāi)。研究者必須對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠^察,看這些卷曲是自然解開(kāi)的,還是斷開(kāi)的。

埋藏條件各不相同

“從這些糞便化石的顏色、干裂程度、孔的數(shù)量、空腔數(shù)量及盤(pán)管深度存在的差異來(lái)看,其埋藏條件也各不相同。”陳鶴說(shuō),干裂是由一定條件引起的,如糞便沉積在淺湖中,蒸發(fā)以后就會(huì)形成干裂。

研究團(tuán)隊(duì)利用現(xiàn)代高科技手段,對(duì)這7件糞便化石進(jìn)行高精度掃描、分析、研究,發(fā)現(xiàn)這些糞便化石標(biāo)本中均存在骨骼殘片和鱗片,其中還存有完整的圍眶骨。據(jù)此,研究團(tuán)隊(duì)推斷,產(chǎn)生這些糞便化石的生物的消化系統(tǒng)環(huán)境可能并非強(qiáng)酸性,并不足以溶解食物中的骨骼等。

同時(shí),研究人員過(guò)CT掃描確定了糞便化石的孔。在所有糞便化石的表面和內(nèi)部都可以看到許多小洞,這些小洞很可能是由糞便中的氣體造成的。這些孔可以被稱(chēng)為微孔或“脫氣孔”,其中包含消化過(guò)程中捕獲的氣體。當(dāng)糞便從動(dòng)物體內(nèi)排出時(shí),微孔中很快就充滿(mǎn)了水,從而使糞便變得沉重,并下沉到湖底。

同時(shí),研究團(tuán)隊(duì)還利用掃描電鏡能譜(SEM-EDS)分析了化石中的鈣和磷酸鹽,也表明這些糞便化石的造跡者具有肉食性類(lèi)群的特征。此外,1件較小尺寸糞便化石中發(fā)現(xiàn)疑似植物花粉、被攝食動(dòng)物完整的眶下骨、成團(tuán)的骨骼碎片和菱形的硬鱗片,表示其造跡者有可能是以動(dòng)物和植物為食的雜食性類(lèi)群,或者它是捕食了植食性的動(dòng)物所造成的殘留。其表面還存在生物侵蝕的痕跡,更進(jìn)一步提供了白堊紀(jì)早期糞便分解者的相關(guān)生態(tài)信息。而且,這件遺跡化石也是目前全世界發(fā)現(xiàn)的第二件中生代渦旋狀糞便化石。

保羅·拉米表示,蒙古國(guó)Tatal盆地出土的大多數(shù)糞便化石呈粉白色,這與它們?nèi)馐承燥嬍持锈}的存在密切相關(guān)。

相關(guān)報(bào)道:科研人員首次對(duì)蒙古西部中生代糞便化石進(jìn)行詳細(xì)研究

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所:國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)報(bào)告》(Scientific Reports)2021年4月報(bào)道了對(duì)蒙古國(guó)西部早白堊世查干察布組螺旋狀糞便化石的研究(論文題為 “The first record of exceptionally-preserved spiral coprolites from the Tsagan-Tsab formation (Lower Cretaceous), Tatal, western Mongolia”), 這是該地首次發(fā)表的糞便化石記錄。此研究由中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所Paul Rummy, Kazim Halaclar和陳鶴3位博士生主導(dǎo)完成。

該研究涉及的7件標(biāo)本,是由中科院古脊椎所汪筱林研究員于1998年,參與蒙古高原國(guó)際恐龍項(xiàng)目科考期間于同一地點(diǎn)所采集。在與汪筱林研究員對(duì)比討論化石采集地點(diǎn)信息后,得知這7件糞便化石標(biāo)本均產(chǎn)自蒙古國(guó)西部Tatal盆地早白堊世查干察布組(Tsagan-Tsab formation)。其中,包括6件螺旋狀糞化石和1件渦旋狀糞化石,目前這些標(biāo)本藏于中科院古脊椎所。除了糞便化石之外,該地點(diǎn)過(guò)去還有其它脊椎動(dòng)物化石的發(fā)表記錄,如復(fù)齒湖翼龍(Noripterus)。

糞便化石是一類(lèi)遺跡化石,對(duì)這類(lèi)型化石的研究目前已成為該領(lǐng)域最重要的研究方向之一。隨著近年來(lái)人們逐漸認(rèn)識(shí)到糞便化石所包含的信息在古生物學(xué)和古生態(tài)環(huán)境中的作用和重要性,糞便化石儼然已成為揭示古生物信息的重要工具之一。不同造跡者所產(chǎn)生的糞便存在不同的形態(tài)特征,因此透過(guò)不同糞便化石的比對(duì),也可反應(yīng)出造跡者的相應(yīng)類(lèi)群及其腸道構(gòu)造的演化信息。相關(guān)研究的起步由來(lái)已久,早在1667年,科學(xué)家就已經(jīng)對(duì)現(xiàn)生魚(yú)類(lèi)螺旋瓣?duì)畹哪c道進(jìn)行了研究。迄今,已知最古老的螺旋紋狀糞便化石記錄在南非上奧陶統(tǒng)索姆頁(yè)巖中,而最早的渦旋狀糞便化石記錄在愛(ài)爾蘭梅奧州路易斯堡志留系地層中。一般來(lái)說(shuō),渦旋狀糞便化石的記錄更為罕見(jiàn),多見(jiàn)于古生代和新生代地層中。

本次報(bào)道中,研究人員發(fā)現(xiàn)了四個(gè)新的糞便化石遺跡類(lèi)別,兩個(gè)新的遺跡種Hyronocoprus tsagantsabensis和Hyronocoprus hunti;兩個(gè)新的遺跡屬M(fèi)egakalocoprus barremianensis和Scrollocoprus tatalensis。高精度的計(jì)算機(jī)顯微斷層掃描(CT)顯示,這7件糞便化石標(biāo)本中均存在骨骼殘片和鱗片,其中還存有完整的圍眶骨,據(jù)此,研究人員推斷產(chǎn)生這些糞便化石的生物的消化系統(tǒng)環(huán)境可能并非強(qiáng)酸性,并不足以溶解食物中的骨骼等。此外,掃描電鏡能譜(SEM-EDS)分析中的鈣和磷酸鹽也表明這些糞便化石的造跡者具有肉食性類(lèi)群的特征。另外,較小尺寸的Scrollocoprus中發(fā)現(xiàn)了疑似植物花粉,被攝食動(dòng)物完整的眶下骨、成團(tuán)的骨骼碎片和菱形的硬鱗片,表示其造跡者有可能是以動(dòng)物和植物為食的雜食性類(lèi)群,或者它是捕食了植食性的動(dòng)物所造成的殘留。其表面還存在生物侵蝕的痕跡,因此也更進(jìn)一步提供了白堊紀(jì)早期糞便分解者的相關(guān)生態(tài)信息。且這一新屬的Scrollocoprus遺跡化石也是目前全世界第二件發(fā)現(xiàn)的中生代渦旋狀糞化石。

由于這7件糞化石的大小不一,研究人員推測(cè)這些糞便化石的造跡者體形的大小也不相同。另從這些糞便化石的顏色、干裂程度、孔的數(shù)量、空腔數(shù)量及盤(pán)管深度存在的差異來(lái)看,其埋藏條件也各不相同。受益于與中科院古脊椎所張彌曼院士和張江永研究員兩位老師的討論,研究人員推測(cè)Hyronocoprus tsagantsabensis、Hyronocoprus hunti和Megakalocoprus barremianensis的造跡者可能與鱘形目(Asipenseriformes)的成員有關(guān)。目前還無(wú)法確定Scrollocoprus tatalensis具體是哪一類(lèi)特定魚(yú)類(lèi)產(chǎn)生的,但它有可能來(lái)源于肉鰭魚(yú)類(lèi)(Sarcopterygians),其中未被消化完全的對(duì)象可能為叉鱗魚(yú)目(Pholidophoriformes)的成員。另外,這些糞便化石表明蒙古國(guó)西部Tatal盆地在早白堊世曾經(jīng)生活著大量的魚(yú)類(lèi)。

此項(xiàng)研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金和中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略重點(diǎn)研究項(xiàng)目的資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41598-021-87090-5 |