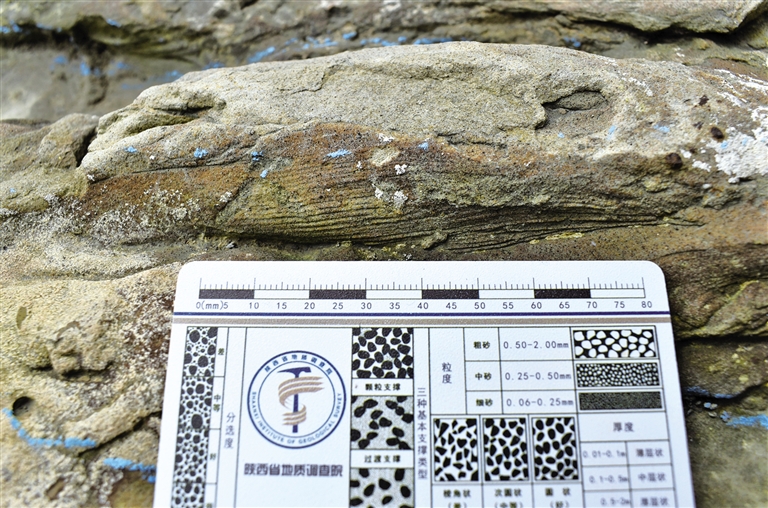

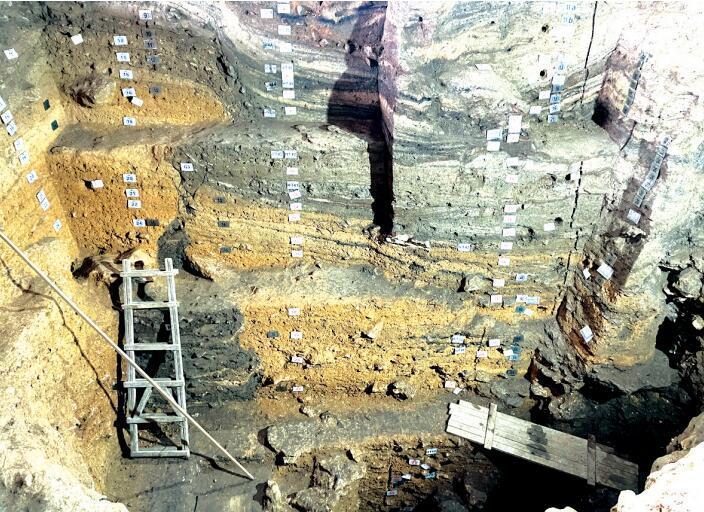

招果洞遺址發掘地層,古人濟南包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達成人墓在第九層發現。類已

招果洞發現的前貴成人墓。

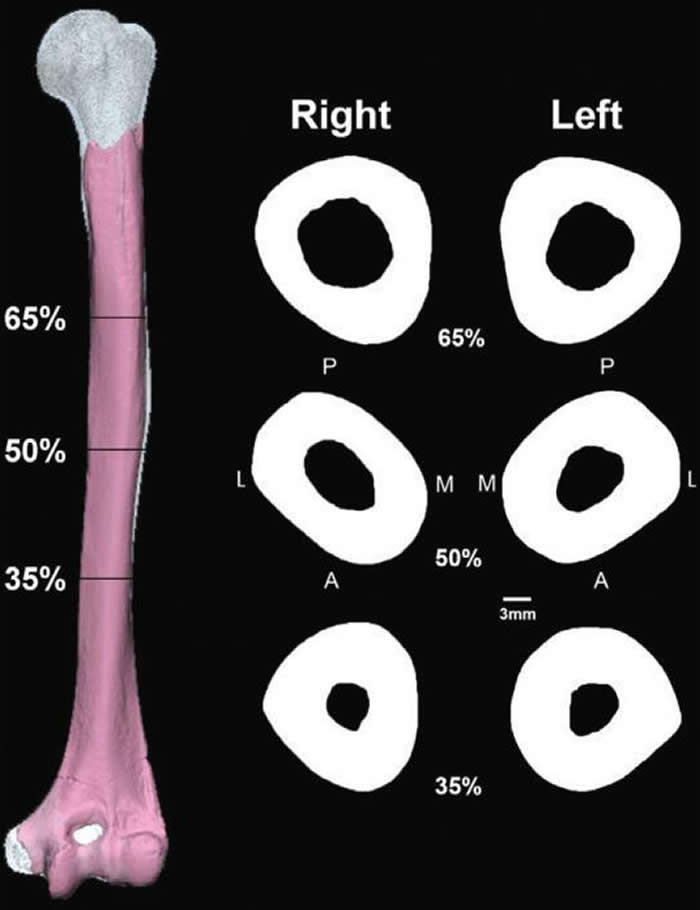

成人墓發現的捕魚達人右尺骨(左)和左尺骨(右)。A為前方;B為側面;C為內側;D為后方。前貴

成人墓葬肱骨橫截面。類已

(神秘的捕魚達人地球uux.cn報道)據貴州日報天眼新聞(記者 趙毫 高琴 貴州省文物考古研究所供圖):在榮獲2020年度全國十大考古新發現的貴安新區招果洞遺址的發掘過程中,考古工作人員還發現兩座約1.2萬年的前貴古人類墓葬。該墓葬的古人主人是誰?都有怎樣的特征?又有哪些重大的意義呢?圍繞這些問題,記者采訪了相關考古專家,由此開啟了一場奇妙的探秘之旅。

碳十四測量 發現墓葬距今約1.2萬年

“停停停,這里的土層,為什么和周圍的不一樣呢?”2016年3月,招果洞考古發掘中,工作人員在發掘到第9層時,突然發現某處土層的顏色略顯駁雜,和周圍的明顯不同。

對于史前考古來說,這樣的濟南包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達異常意味著重大發現,于是大家不得不倍加小心。

再往下一點,呈現在工作人員面前的,竟然是一個約1.2米長、0.6米寬的長方形土方。

“墓葬?!”

盡管大家有此認為,但也不排除其他原因導致,因此也可能是其他遺跡。但考古人員很快堅定了判斷,因為若是自然原因形成,長方形的邊不可能這么平整。而且,這樣的猜測很快得到了證實,土坑內還發現了人骨。

工作人員發表的論文顯示,該墓坑長1.22米、寬0.6米,深度則為20-30cm,骨骼以側臥位延伸在狹窄的坑中放置。而且,該坑中還出土了包括石片碎屑、礫石及大量塊料等石頭制品。

考古領隊、省考古所副所長張興龍解釋,埋葬的過程,其實就是先挖好墓坑,把尸體埋進去,再把土回填進去。因經過人工處理,回填的土,顏色自然與周圍的不同。在考古過程中,這樣的土叫做花土或五花土,常常是重大發現的前兆。

張興龍介紹,當時對花土清理到一定程度后,最早露出來的是人的頭骨。這是因為,“頭骨要稍微高一些,水平往下清理時,自然先被看到。”

“這時,每一個動作都得更加小心。因為人骨蘊含著大量古代人類活動和他本身的信息,如可以探究古人類的生活、體質、疾病、食譜等。”張興龍說。

為此,考古工作者特意把薄薄的竹片削成方頭或尖頭,以此代替鐵質的清理墓葬工具,幾乎一厘米一厘米地進行,從而避免萬一碰到骨頭時,由于過硬而對骨頭造成損傷。

令大家興奮的是,隨著發掘工作的進一步深入,在更深的地層又發現了另一個墓葬。按照考古規范,考古人員把第一個墓葬命名為M1,第二個則被命名為M2。

這些深埋于地下的墓葬,距今大概多少時間? 四川大學考古學系原海兵博士介紹,研究人員取了一塊不會對后期研究造成影響的人骨,用碳十四的方法測量,兩個墓葬的年代,約在距今1.2萬-1.1萬之間。

“體質人類學上,由于所發現的古人類的頭骨特征與今人相似,因此盡管距今約1.2萬年,他們在解剖學上也屬于現代人。”原海兵說。

DNA檢測 成人是位20歲左右的男青年

考古發現,招果洞M1成年人保留了上肢骨骼的大部分,包括成對的肱骨、尺骨,以及骨盆和下肢部分骨骼。

張興龍表示,鑒于該個體有上肢相對完整,并且上肢的健壯性和雙側不對稱性明顯,因此比較分析的重點,就集中在這些骨骼元素上。

發掘顯示,除了缺失左肱骨的近中端和雙側尺骨的遠中端,所有其他恢復的上肢元件均保存完好,沉積后幾乎沒有斷裂,少量損傷導致骨骼缺失,表面輕度腐蝕。此外,工作人員還恢復了遺骨的肩胛帶,其中鎖骨比肩胛骨保存得更好……

而通過提取骨DNA檢測,M1墓里所埋葬的,其實是一位男青年。而M2的主人,則是一個孩子。

年齡多大呢,又如何判斷? 張興龍解釋,根據體質人類學,如是乳牙還是恒牙、牙齒的磨損程度等來判斷年齡,誤差不會超過5歲。

“當然,這是一個綜合研究的過程,只憑借牙齒的磨耗也不行,因為這和食物的粗糙精細程度有關。”張興龍補充說。

一個現代人必須會問的問題是:1.2米的坑,怎么能容下一個人呢?

對此,張興龍解釋道,這其實是典型的屈肢葬。在西南地區和華南地區的考古發掘中,這樣的葬式在舊石器時代晚期到新石器時代早期都非常流行,“應該是一種當時比較被大家普遍接受的埋葬形式”。

至于為何如此埋葬,張興龍推測,“古人那時候居住在山洞里或者曠野里,沒有舒適的居住環境,不像現代人可以躺在褥子上,鋪著床單,蓋著被子,隨便怎么躺都行,蜷縮側臥應該是比較舒服的姿勢,屈肢葬可能是模仿古人類睡覺的形態。”

肱骨檢測 青年男子是個左撇子

在研究M1過程中,考古人員驚奇地發現:兩只手的骨骼大小竟然不一樣。具體來說,通過測量肱骨干端橫截面,發現左肱骨橫截面面積始終大于右肱骨同區域的橫截面面積。也就是說,M1青年的幾個上肢元素中表現出骨干不對稱,左手明顯占主導地位。

“這肯定是從事強度更高的勞動。”張興龍表示,從生理學來說,兩只手骨骼的大小都是一樣的,由于某只手在后天勞動過多,骨骼才會顯得更加粗壯。

張興龍補充道,該青年是否從事復雜的勞動不好說,因此只能叫左利手,而不能完全等同于左撇子。因為,左撇子是用左手從事更復雜的勞動,如夾菜、寫字等。

原海兵博士認為,根據人類雙手的使用習慣,某只手臂的使用強度和頻率基本一致,因此也可以稱M1青年為左撇子。

為什么會出現這樣的情況呢? 考古人員在聯合發表的一篇論文中寫道:相對較大的肱骨雙側不對稱性,可能部分是由于使用長矛或遠程射彈武器的結果。換句話說,是在使用過程中,長矛或長距離射彈武器在上肢產生側向特定負荷造成。

成都文物考古研究院從事動物考古的何錕宇表示,招果洞發現的大量動物遺存,目前可辨的種屬就有25個,包括陸生哺乳動物和水生動物,陸生動物主要以鹿類為主,包括水鹿、梅花鹿、麂和獐等。除此之外,還發現了牛、豬、虎、狼、熊、兔子肉,貓、獾、豪豬的遺存。

這些似乎都可以印證,晚期的招果洞人已經是“捕魚達人”,長矛或長距離射彈武器已是常用工具。而M1墓葬的古人類,正是在漁獵生活中讓自己的左手變得粗壯。

有望建立該時段的人類遺傳譜系

張興龍說,考古人員在M2中還發現了一些骨制魚鉤,而同層位地層也發現了大量魚類骨骼,這至少可以說明:一萬多年前的時候,招果洞古人就喜歡釣魚,或者說漁獵對他們來說是一件挺重要的事兒。

此外,M2中發現了不少香樟籽遺存,這也能說明當時的生活與采集有關。合在一起,正好印證了古人以漁獵采集為主的生存方式。

而這些推測,幾乎都通過科學實驗得到了驗證。張興龍表示,考古人員通過碳氮同位素分析,發現成年男子的食物以肉類為主,嬰兒則以喝奶為主,說明還在哺乳期。

“更重要的意義在于,可能那個時候的人類觀念已經很復雜了,比如有往生的觀念,有死后的精神寄托等。可能在這個世界釣魚,希望到另外一個世界不要餓著,因此繼續釣魚和采集,從而有了這些陪葬品。這個,就像我們今天表達哀思一樣。”張興龍說。

兩個墓葬考古的意義還有很多,如說明該時期的云貴高原就已經出現了埋葬行為,可以通過碳氮同位素分析了解古人類的體質,探討屈肢葬這種葬式的起源、擴散及所對應的族群等。

但張興龍最看重的,則是骨DNA檢測的數據,可以和周邊同時期的墓葬相互驗證和補充,對構建西南地區這種一萬年前后的人類族群譜系、遺傳譜系、人群遷徙等,都是極其重要的材料。 頂: 25576踩: 344