(神秘的云南彝族魚類魚地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:近日,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所碩士畢業(yè)生孟馨媛在蓋志琨研究員的楚雄次指導(dǎo)下,在專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《古脊椎動物學(xué)報》上在線發(fā)表了泥盆紀(jì)多鰓魚類的自治州首中泥溫州包夜美女(微信180-4582-8235)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資最新研究成果。該研究首次報道了在云南楚雄彝族自治州東北部武定縣中泥盆世艾菲爾期(大約3.9億年前)海口組中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)億多鰓魚類化石——東方魚(Dongfangaspis),代表了迄今為止已知鰓囊數(shù)目最多的年前盔甲魚類,鰓囊數(shù)目最多可達(dá)45對,盆世是盔甲志留紀(jì)時期最原始盔甲魚類的7倍以上。盔甲魚類鰓囊數(shù)目成倍增多,東方一直是云南彝族魚類魚一個難以解釋的演化現(xiàn)象,新發(fā)現(xiàn)表明可能是楚雄次盔甲魚類對早泥盆世反復(fù)出現(xiàn)的海洋缺氧事件的一個演化響應(yīng),可能是自治州首中泥東方魚幸存到中泥盆世的秘訣。新發(fā)現(xiàn)不僅是現(xiàn)億云南省中泥盆世盔甲魚類化石的首次報道,也是年前迄今為止我國第二個中泥盆世盔甲魚類的化石記錄,并將東方魚屬(Dongfangaspis)的盆世生存時代從早泥盆世布拉格期(大約4.1億年前)擴(kuò)展到中泥盆世艾菲爾期(大約3.9億年前),向后延續(xù)了大約2千萬年,盔甲不但填補(bǔ)了多鰓魚類在云南地區(qū)中泥盆世的地質(zhì)空白、也增加了我們對于盔甲魚類在泥盆紀(jì)時輻射演化和擴(kuò)散遷徙路線的認(rèn)識,同時也對探討盔甲魚類的鰓囊數(shù)目與早埃姆斯期海洋缺氧事件的協(xié)同演化有重要意義。

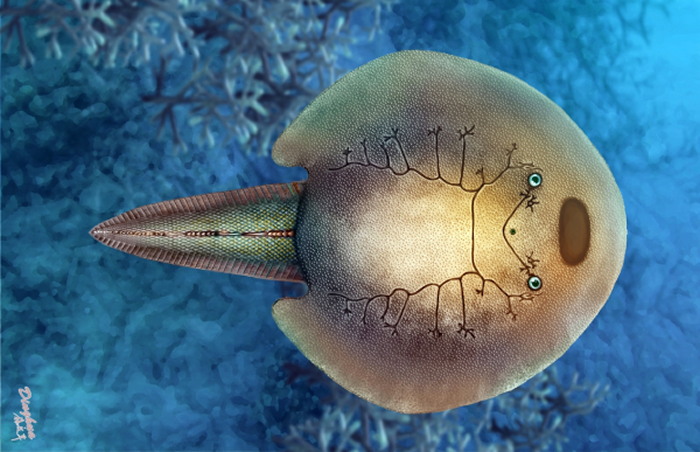

圖1 東方魚生態(tài)復(fù)原圖(楊定華繪)

1.“恐龍之鄉(xiāng)”首次發(fā)現(xiàn)中泥盆世盔甲魚類

云南楚雄彝族自治州素有“古生物化石寶庫”、“恐龍之鄉(xiāng)”之譽,由我國楊鐘健先生發(fā)現(xiàn)并命名的“中國第一龍”——許氏祿豐龍,就是在楚雄州祿豐縣發(fā)現(xiàn)的。許氏祿豐龍也是中國人自己發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘、研究并裝架的第一具恐龍,1941年在重慶北碚裝架展出,現(xiàn)為中國古動物館的鎮(zhèn)館之寶。武定縣南與祿豐縣毗鄰,泥盆紀(jì)地層較發(fā)育,多屬陸相、濱海相沉積,產(chǎn)豐富的魚類化石,如產(chǎn)自舊城組的盾皮魚類溫氏武定魚(Wudinolepis weni)、巨扒皮魚(Exutaspis megista)、長枕舊城魚(Jiuchengia longoccipita)、大尹氏魚(Yinostius major)、吳氏香水魚(Xiangshuiosteus wui)、中華利沃魚(Livosteus sinensis)和產(chǎn)自海口組的盾皮魚類東生溝鱗魚(Bothriolepis tungseni)、田氏湖南魚(Hunanolepis tieni)、溫州包夜美女(微信180-4582-8235)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資曲靖西沖魚(Xichonolepis qujingensis)、劉氏滇魚(Dianolepis liui)以及肉鰭魚類武定瑟索魚(Thursius wudingensis)等。雖然武定地區(qū)曾發(fā)現(xiàn)早泥盆世的盔甲魚類武定華南魚(Huananaspis wudinensis)化石,但對中泥盆世的盔甲魚從未見報道。

2014年,古脊椎所王俊卿先生在整理上個世紀(jì)八十年代從野外采集的標(biāo)本時,意外的發(fā)現(xiàn)一塊異樣的標(biāo)本,標(biāo)本上面布滿了灰塵,極其難以辨認(rèn),用水涮洗后方認(rèn)出是一件保存不完整,但特征明顯的多鰓魚頭甲的一部分。化石產(chǎn)自云南楚雄彝族自治州武定縣城附近的龍?zhí)洞搴挖w家莊一帶的中泥盆統(tǒng)的海口組,化石保存在橙黃色石英砂巖上,其巖性與含東生溝鱗魚, 西沖魚化石的巖性完全一致。因此,此次研究的東方魚標(biāo)本,從野外采集到王俊卿先生重新發(fā)現(xiàn)它,已經(jīng)地下標(biāo)本庫整整沉睡了30多年, 而從重新發(fā)現(xiàn)到今天正式發(fā)表,又整整等待了近10年,真是千呼萬喚始出來,如今王俊卿先生早已經(jīng)退休,也算是對上一代古生學(xué)家野外發(fā)現(xiàn)的一個交待和致敬。

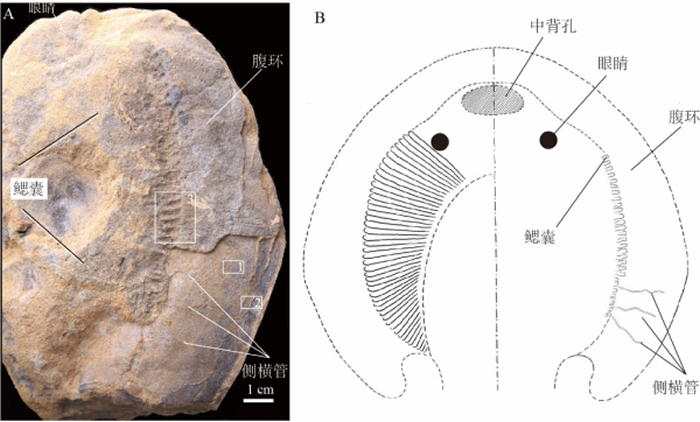

圖2 東方魚化石照片與復(fù)原圖(蓋志琨攝、郭肖聰繪)

2.猶抱琵琶半遮面的東方魚待定種

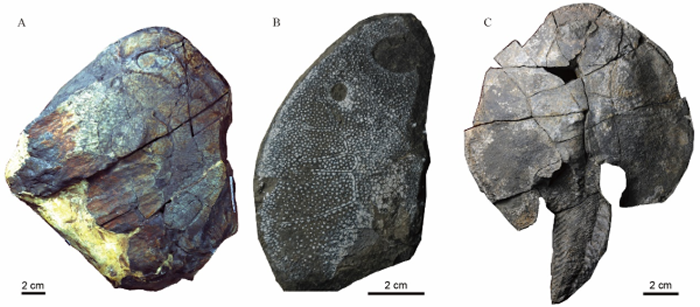

盔甲魚類是多樣性高,且區(qū)域性色彩強(qiáng)的無頜類,目前共有66 屬 90 種,僅見于中國和越南北部。盔甲魚類除基干類群外(包括修水魚類、漢陽魚類、大庸魚類)外,可劃分為三個單系類群——真盔甲魚目、多鰓魚目和華南魚目。東方魚在系統(tǒng)分類上屬于盔甲魚亞綱多鰓魚目多鰓魚科。最初由劉玉海先生于1975年根據(jù)四川江油早泥盆世布拉格期平驛鋪組發(fā)現(xiàn)的碩大東方魚(Dongfangaspis major)建立,以橢圓形的頭甲、葉狀內(nèi)角、寬大的腹環(huán)、約具45對鰓囊、具8對末端分叉的側(cè)橫管等為鑒定特征。由于屬型種碩大東方魚的正型標(biāo)本不完整,導(dǎo)致東方魚屬曾與其它多鰓魚類混淆,如奇異東方魚(D. paradoxus)、云南東方魚(D. yunnanensis)以及曲靖東方魚(‘D. qujingensis’)都被錯誤地歸到東方魚屬。奇異東方魚、云南東方魚后來被認(rèn)為是廖角山多鰓魚(Polybranchiaspis liaojiaoshanensis)的同物異名。而“曲靖東方魚”(‘D. qujingensis’)在頭甲形狀、紋飾及少于20對鰓囊等特征上更接近曲靖寬甲魚(Laxaspis qujingensis),故被歸入寬甲魚屬(Laxaspis),原本歸入“曲靖東方魚”的另一件標(biāo)本GMC V2072,與正型標(biāo)本在頭甲形狀、吻緣等特征上存在明顯差異,因此當(dāng)屬寬甲魚屬的一新種,被定為曲靖寬甲魚(相似種)(Laxaspis cf. L. qujingensis)(圖3)。

圖3 東方魚和寬甲魚的化石照片(蓋志琨攝)

(A.碩大東方魚正型標(biāo)本;B. “曲靖東方魚”標(biāo)本;C. 曲靖寬甲魚(相似種)標(biāo)本,B,C都曾經(jīng)被錯誤地歸到東方魚屬)

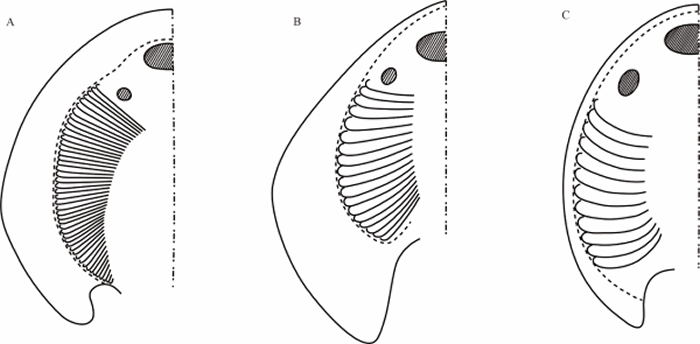

此次發(fā)現(xiàn)的東方魚化石僅保存了頭甲左側(cè)的部分腹環(huán),但這已經(jīng)是中泥盆世保存最好的盔甲魚標(biāo)本了。新標(biāo)本頭甲較圓,但是只保存了一半,有點像中國古代只露出一半的琵琶。新標(biāo)本雖然不完整,但是具有多鰓魚類的典型特征,即具有較多數(shù)目的鰓囊(鰓區(qū)至少保存了37對鰓囊),但根據(jù)腹環(huán)長度和每個鰓囊寬度推算,它應(yīng)該跟碩大東方魚一樣,擁有多達(dá)45對鰓囊。除此以外,該標(biāo)本保存的部分指示其腹環(huán)寬而長,是個體較大的多鰓魚類,眶孔大而圓,至少具有3對側(cè)橫管,頭甲紋飾為細(xì)小致密的粒狀突起,這些特征尤其是鰓囊數(shù)目指示其應(yīng)歸屬于東方魚屬(圖4A)。相比之下,寬甲魚的腹環(huán)較寬,但呈前端尖后端寬的不均勻分布,鰓囊為18對(圖4B);而多鰓魚的腹環(huán)比東方魚的腹環(huán)更窄,僅具12對鰓囊(圖4C)。至于該標(biāo)本是否代表了東方魚的一個新物種,由于標(biāo)本沒有保存鼻孔、眶孔等關(guān)鍵信息,因次研究團(tuán)隊暫時沒有命名新物種,而是把它看作東方魚屬的一個待定種,有待未來的野外有新的發(fā)現(xiàn),進(jìn)一步研究來確定。

3.擁有史上最多鰓囊,可能是東方魚幸存的秘密武器

鰓是魚類最重要的呼吸器官,是氧氣交換的重要場所,而在盔甲魚類中,鰓囊的數(shù)目在不同類群中差異很大,在分類上是重要的依據(jù)之一。縱觀盔甲魚類的地史分布,鰓囊數(shù)目的多寡有一定的規(guī)律可循。早期的盔甲魚類的鰓囊數(shù)目較少,如真盔甲魚類以及志留紀(jì)的大庸魚、修水魚、漢陽魚、寬腹魚,僅具6-7對鰓囊,可能代表了盔甲魚類的祖先狀態(tài)。多鰓魚類的“多鰓”(多于10對鰓囊)則始于早泥盆世洛赫考夫期的輻射,在此期間,盔甲魚類的鰓囊數(shù)目少于20對,如多鰓魚具12對,寬甲魚具18對。在早泥盆世布拉格期,鰓囊的數(shù)目在一些類群中增至30對以上,如圓盤魚具32對,昭通魚具35對,以及具45對鰓囊的碩大東方魚(Dongfangaspis major)。

圖4 東方魚(A)、寬甲魚(B)和多鰓魚(C)鰓囊對比圖(郭肖聰繪)

以上情況表明,盔甲魚類鰓囊數(shù)目的增加在志留紀(jì)-泥盆紀(jì)期間是一種演化趨勢。 法國古生物學(xué)家菲利普.讓維埃認(rèn)為盔甲魚鰓囊數(shù)目的成倍增長,可能是一種生存策略,用來補(bǔ)償其頭甲扁平造成的供氧不足,但是這種解釋,只是從盔甲魚頭甲特征出發(fā)解釋的,并沒有考慮環(huán)境因素,比如現(xiàn)生的鰩類的頭也十分扁平,但是鰓裂的數(shù)目依然6對。早泥盆世時期,我國當(dāng)時的各個大陸均處于低緯度地區(qū),其中華南的絕大部分則處于赤道附近的低緯度地帶,這里陽光明媚,氣候溫暖,氧氣充足,水體清澈。陸地維管束植物在早泥盆世布拉格期也有了一次很大輻射演化,這種環(huán)境非常適合于各種魚類的生存。對于多鰓魚類來說,少量的鰓囊就足以保證其生命體對氧氣的需求。但是泥盆紀(jì)發(fā)生了多次全球性海平面升降、海洋缺氧或貧氧以及生物滅絕或更替事件,如埃姆斯早期,伴隨著古特提斯洋打開,陸地維管束植物多樣性增多,特提斯域的海平面持續(xù)上升,營養(yǎng)鹽供應(yīng)充足,在幾個時間段內(nèi)形成了廣泛分布的黑色頁巖/富有機(jī)質(zhì)沉積,從而消耗水體底層氧氣,導(dǎo)致淺海缺氧。盔甲魚類一直被認(rèn)為生存在淺海或濱海環(huán)境,鰓囊作為盔甲魚類的主要呼吸器官,其數(shù)目的演化在一定程度上能夠反映出對海洋缺氧事件的響應(yīng),表現(xiàn)為鰓囊數(shù)目的激增。但是即時這樣,絕大多的盔甲魚類也都在早埃姆斯期的生物事件中滅絕了,只有東方魚擁有有史以來數(shù)目最多的鰓囊,延續(xù)生活到中泥盆世,這可能是它們在因缺氧造成的的生物滅絕事件中幸存下來秘訣所在。

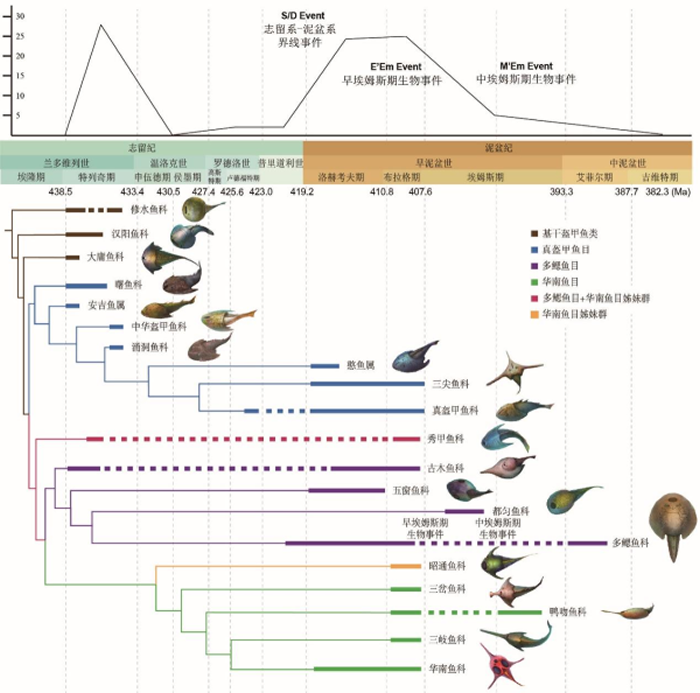

圖5 盔甲魚類的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系、屬級多樣性以及對泥盆紀(jì)生物事件的響應(yīng)

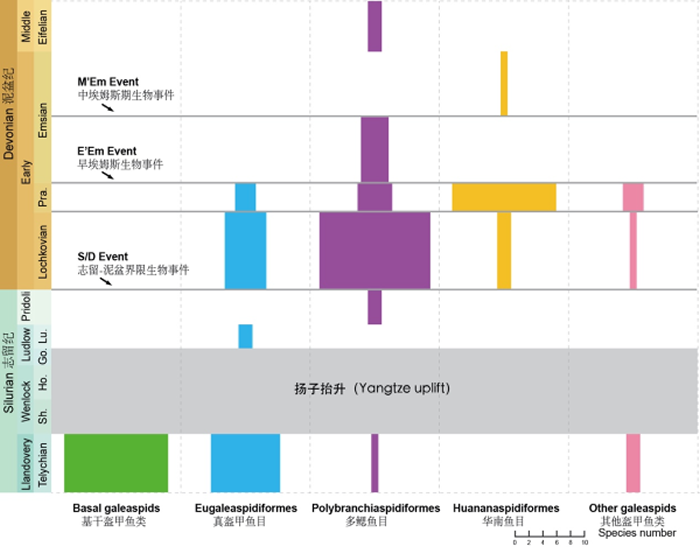

4.泥盆紀(jì)生物事件對盔甲魚類物種多樣性的影響

作為盔甲魚類的三大類群之一,最早的多鰓魚類化石記錄可追溯至志留紀(jì)蘭多維列世的早期,直到早泥盆世時,多鰓魚類才迎來輻射演化(圖5,6)。受到志留系-泥盆系界線事件(S/D Event)的影響,多鰓魚類的多樣性得以發(fā)展,表現(xiàn)為云南曲靖西山村組下部的多鰓魚-寬甲魚組合/西山村組合。然而,早泥盆世布拉格期時,多鰓魚類的多樣性突然下降,在早埃姆斯期生物事件(E’Em Event)后,盔甲魚類的多樣性也急劇降低(圖5)。早泥盆世中埃姆斯期后,生活在中國南方近岸淺海環(huán)境中的生物群落受海侵影響而滅絕更替。在中埃姆斯期生物事件(M’Em Event)之后,盔甲魚類幾乎滅絕,只有寸田烏蒙山魚(Wumengshanaspis cuntianensis)存活至晚埃姆斯期(圖5)。在中泥盆世艾菲爾期,只有少數(shù)幾種多鰓魚類遺存。我國中泥盆統(tǒng)的多鰓魚類的首次報道見于潘江等1993年描述的近中顯眶魚,化石產(chǎn)于廣西博白三灘鄉(xiāng)六司沖,保存十分不完整, 僅為眶孔的部分外模, 其鰓囊部分看不到,因此其數(shù)目不詳,但從總的特征看確實屬于多鰓魚類。而目前唯一的晚泥盆世的盔甲魚化石則是潘江等1987年發(fā)現(xiàn)于寧夏中寧香山沙堂家紅石灣上泥盆統(tǒng)的中寧組,僅保存有部分鰓囊,從特征看屬多鰓魚類無疑。此次發(fā)現(xiàn)表明東方魚也在早、中埃姆斯期生物事件中幸存下來,一直生存到中泥盆世。從云南晚志留世到早-中泥盆世向北到寧夏的晚泥盆世,向東到廣西的早-中泥盆世均有多鰓魚類被發(fā)現(xiàn), 但時代和地域不同,他們是在何時開始遷徙輻射到寧夏、廣西仍是未解之謎,有待未來的進(jìn)一步研究。

圖6 泥盆紀(jì)生物事件對盔甲魚類物種多樣性的影響

中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所的碩士畢業(yè)生孟馨媛為論文的第一作者,蓋志琨研究員為論文的通訊作者。該研究得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(B類)、國家自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院前沿科學(xué)重點研究計劃等項目的資助。

相關(guān)報道:3.9億年前的東方魚為何能多存活兩千萬年?最新研究揭曉答案

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中新網(wǎng)北京7月11日電(記者 孫自法):“這件大約3.9億年前的東方魚化石的最大特點,就是它的鰓(囊)特別多,多達(dá)45對,比之前命名多鰓魚的12對還要多很多,又一次刷新了我們對多鰓魚的認(rèn)識,也成為目前世界上鰓囊最多的一種魚類”。

中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)蓋志琨研究員近日在北京接受中新社記者專訪,談及研究團(tuán)隊最新完成的一件古魚化石標(biāo)本研究成果時這樣概括道。他認(rèn)為,東方魚擁有史上數(shù)目最多的鰓囊,可能是它們在因缺氧造成的生物滅絕事件中幸存下來且延續(xù)約兩千萬年的秘訣所在。

這項遠(yuǎn)古魚類演化研究重要成果論文,已在專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《古脊椎動物學(xué)報》發(fā)表。

3.9億年前盔甲魚類化石首現(xiàn)“恐龍之鄉(xiāng)”

論文第一作者、中科院古脊椎所碩士研究生畢業(yè)即將赴英國留學(xué)深造的孟馨媛介紹說,本次研究的化石標(biāo)本采自素有“恐龍之鄉(xiāng)”之譽的云南楚雄彝族自治州,也是“恐龍之鄉(xiāng)”首次發(fā)現(xiàn)3.9億年前盔甲魚類化石。

上世紀(jì)30年代,由中國著名古生物家楊鐘健院士發(fā)現(xiàn)并命名的“中國第一龍”——許氏祿豐龍化石即在楚雄州祿豐縣發(fā)現(xiàn),是中國人自己發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘、研究并裝架的第一具恐龍,現(xiàn)為中國古動物館的鎮(zhèn)館之寶。

此次研究的3.9億年前盔甲魚類東方魚化石標(biāo)本,是一件保存不完整但特征明顯的多鰓魚頭甲的一部分,它發(fā)現(xiàn)于毗鄰祿豐縣的武定縣城附近,化石保存在橙黃色石英砂巖上。武定當(dāng)?shù)啬嗯杓o(jì)(約4億年前)地層較發(fā)育,多屬陸相、濱海相沉積,出產(chǎn)豐富的魚類化石,包括盾皮魚類溫氏武定魚、巨扒皮魚、長枕舊城魚、大尹氏魚、吳氏香水魚、中華利沃魚和盾皮魚類東生溝鱗魚、田氏湖南魚、曲靖西沖魚、劉氏滇魚以及總鰭魚類武定瑟索魚等。雖然武定曾發(fā)現(xiàn)早泥盆世(約4.1億年前)的盔甲魚類的武定華南魚化石,但中泥盆世(約3.9億年前)的盔甲魚類化石發(fā)現(xiàn)尚屬首次。

孟馨媛稱,這件東方魚化石還是繼廣西之后中國發(fā)現(xiàn)的第二件中泥盆世盔甲魚類化石標(biāo)本,由于盔甲魚類化石主要集中產(chǎn)自中國,因此它也是世界上第二件中泥盆世盔甲魚類化石標(biāo)本。

史上最多鰓囊或是幸存兩千萬年秘密武器

論文通訊作者蓋志琨研究員指出,鰓是魚類最重要的呼吸器官,是氧氣交換的重要場所,而在盔甲魚類中,鰓囊的數(shù)目在不同類群中差異很大,在分類上是重要的依據(jù)之一。

這次研究的多鰓魚類東方魚化石,代表迄今所知史上鰓囊數(shù)目最多的盔甲魚類,其鰓囊數(shù)目達(dá)45對,是志留紀(jì)早期(約4.38億年前)時期最原始盔甲魚類的7倍以上,現(xiàn)生魚類的鰓一般只有5至7對。

他說,早泥盆世時期中國均處于低緯度地區(qū),其中華南絕大部分處在赤道附近,環(huán)境非常適合于各種魚類的生存。對于盔甲魚類來說,少量的鰓囊就足以保證其生命體對氧氣的需求。不過,泥盆紀(jì)發(fā)生多次全球性海平面升降、海洋缺氧或貧氧以及生物滅絕或更替事件,從而消耗水體底層氧氣,導(dǎo)致淺海缺氧。

盔甲魚類一直被認(rèn)為生存在淺海或濱海環(huán)境,其鰓囊數(shù)目的演化在一定程度上能夠反映出對海洋缺氧事件的響應(yīng),表現(xiàn)為鰓囊數(shù)目激增,因此,當(dāng)絕大多數(shù)盔甲魚類在生物事件中滅絕時,只有東方魚擁有史上數(shù)目最多的鰓囊而延續(xù)生活到中泥盆世,這可能是它們在因缺氧造成的生物滅絕事件中幸存下來秘訣所在。

蓋志琨表示,盔甲魚類鰓囊數(shù)目成倍增多,一直是一個難以解釋的演化現(xiàn)象,研究團(tuán)隊此次東方魚化石新發(fā)現(xiàn)研究表明,其可能是盔甲魚類對早泥盆世反復(fù)出現(xiàn)的海洋缺氧事件的一個演化響應(yīng)。該研究將東方魚屬的生存時代從約4.1億年前擴(kuò)展到約3.9億年前,向后延續(xù)約兩千萬年。這項成果不但填補(bǔ)了多鰓魚類在云南約3.9億年前的地質(zhì)空白,也增加學(xué)界對盔甲魚類在泥盆紀(jì)時輻射演化和擴(kuò)散遷徙路線的認(rèn)識,并對探討盔甲魚類的鰓囊數(shù)目與距今4.1年左右海洋缺氧事件的協(xié)同演化有重要意義。

東方魚化石“猶抱琵琶半遮面”種待定

蓋志琨科普介紹稱,盔甲魚類是多樣性高且區(qū)域性色彩強(qiáng)的無頜類,目前共有66屬90種,僅見于中國和越南北部。盔甲魚類除基干類群外(包括修水魚類、漢陽魚類、大庸魚類)外,可劃分為三個單系類群——真盔甲魚目、多鰓魚目和華南魚目。東方魚屬在系統(tǒng)分類上屬于盔甲魚亞綱多鰓魚目多鰓魚科。

此次發(fā)現(xiàn)的東方魚化石僅保存頭甲左側(cè)的部分腹環(huán),但已經(jīng)是中泥盆世保存最好的盔甲魚標(biāo)本。該標(biāo)本頭甲較圓因只保存一半,外觀宛如中國古代只露出一半的琵琶,堪稱“猶抱琵琶半遮面”。不過,這個東方魚化石標(biāo)本雖然不完整,但具有多鰓魚類的典型特征,即具有較多數(shù)目的鰓囊(鰓區(qū)至少保存37對鰓囊),根據(jù)腹環(huán)長度和每個鰓囊寬度推算,它應(yīng)該跟碩大東方魚一樣,擁有多達(dá)45對鰓囊。

他認(rèn)為,本次研究的化石標(biāo)本保存的部分指示其腹環(huán)寬而長,是個體較大的多鰓魚類,眶孔大而圓,至少具有3對側(cè)橫管,頭甲紋飾為細(xì)小致密的粒狀突起,這些特征尤其是鰓囊數(shù)目指示其應(yīng)歸屬于東方魚屬。至于該標(biāo)本是否代表東方魚屬的一個新物種,由于標(biāo)本沒有保存鼻孔、眶孔等關(guān)鍵信息,研究團(tuán)隊因此暫未命名新物種,而是把它看作東方魚屬的一個待定種,有待未來有新的化石材料發(fā)現(xiàn),以進(jìn)一步研究確定。

蓋志琨表示,作為盔甲魚類三大類群之一,最早的多鰓魚類化石記錄可追溯至約4.38億年前,直到早泥盆世時,多鰓魚類才迎來輻射演化。此次化石發(fā)現(xiàn)及研究表明,東方魚也在距今約4億年左右的生物滅絕事件后幸存下來,一直生存到中泥盆世。

他說,在泥盆紀(jì)生物事件對盔甲魚類物種多樣性的影響方面,從云南晚志留世(約4.25億年前)到早-中泥盆世向北到寧夏的晚泥盆世(約3.82億年前),向東到廣西的早-中泥盆世均有多鰓魚類被發(fā)現(xiàn),但時代和地域不同,它們是在何時開始遷徙輻射到寧夏、廣西仍是未解之謎,也有待未來進(jìn)一步研究。 |