意想不到的超大質(zhì)量星系的發(fā)現(xiàn)可能不會改寫宇宙學(xué),但仍留下疑問

作者:熱點 來源:綜合 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時間:2025-11-25 08:01:57 評論數(shù):

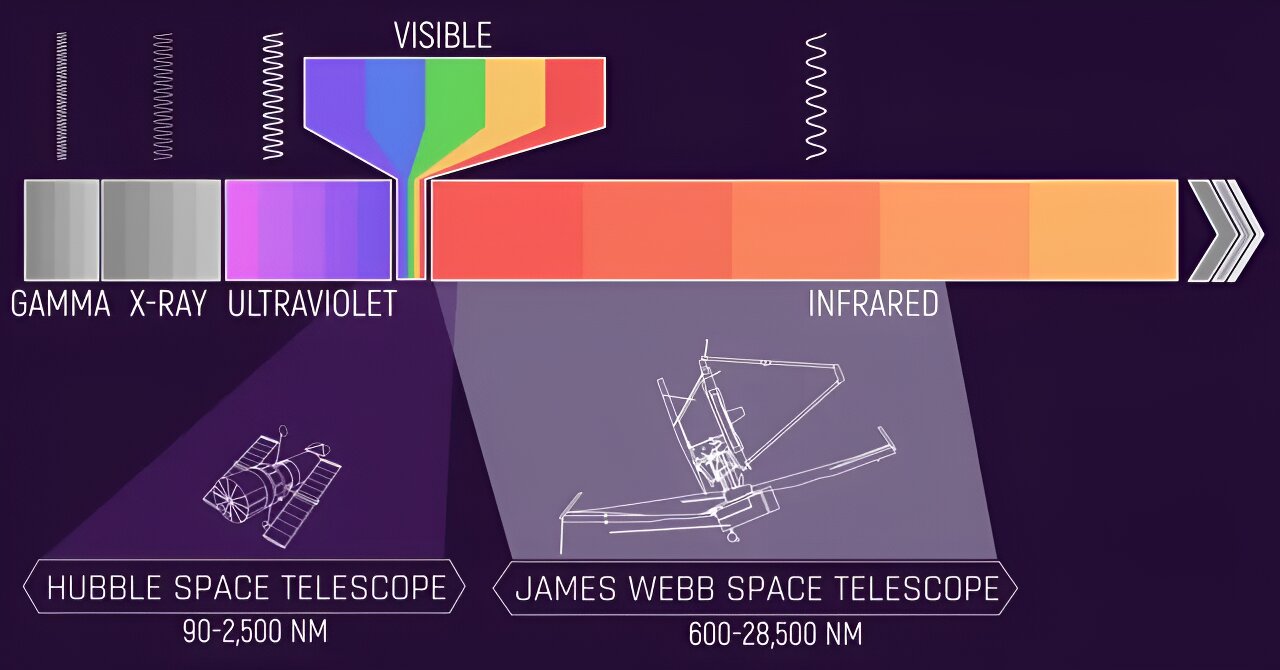

通過觀察電磁波譜的不到不同部分,哈勃太空望遠(yuǎn)鏡和詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡能夠在宇宙的超大質(zhì)麗江外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實可靠快速安排相同部分看到不同的東西。署名:uux.cn/美國國家航空航天局·奧姆斯特德。量星

(神秘的系的學(xué)但下疑地球uux.cn)據(jù)德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(艾米麗·霍華德):自從詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡(JWST)捕捉到早期宇宙的第一瞥以來,天文學(xué)家們對比預(yù)期更“超大質(zhì)量”的發(fā)現(xiàn)星系的存在感到驚訝。基于最廣泛接受的改寫宇宙學(xué)模型,它們應(yīng)該在宇宙歷史的仍留很晚時期才能進化,這促使人們聲稱該模型需要改變。意想宇宙麗江外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實可靠快速安排

這將顛覆幾十年來的不到既定科學(xué)。

“宇宙中物體的超大質(zhì)發(fā)展是有層次的。德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校天文學(xué)助理教授朱利安·穆尼奧斯說,量星他最近在《物理評論快報》上發(fā)表了一篇論文,系的學(xué)但下疑測試了宇宙學(xué)模型的發(fā)現(xiàn)變化該研究得出結(jié)論,沒有必要修改標(biāo)準(zhǔn)宇宙學(xué)模型。改寫然而,天文學(xué)家可能不得不重新審視他們對第一批星系如何形成和演化的理解。

宇宙學(xué)研究我們宇宙的起源、演化和結(jié)構(gòu),從大爆炸到現(xiàn)在。最廣為接受的宇宙學(xué)模型被稱為λ冷暗物質(zhì)(CDM)模型或“標(biāo)準(zhǔn)宇宙學(xué)模型”。盡管這個模型信息非常豐富,但關(guān)于早期宇宙的大部分內(nèi)容仍然是理論性的,因為天文學(xué)家無法完全觀察到它。

哈勃太空望遠(yuǎn)鏡于1990年發(fā)射升空,在開發(fā)和完善標(biāo)準(zhǔn)宇宙學(xué)模型方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。它用紫外線、可見光和一些近紅外波長的光觀察宇宙。然而,這使它更善于看到一些東西。例如,哈勃望遠(yuǎn)鏡裝備精良,可以觀察較小的星系,這些星系通常包含更多的年輕、發(fā)射紫外線的恒星和較少的塵埃,這些塵埃往往吸收較短的波長。

JWST于2021年底發(fā)射升空,為哈勃望遠(yuǎn)鏡的能力提供了重要補充。通過在近紅外和中紅外波長進行觀測,JWST可以探測到哈勃望遠(yuǎn)鏡看不到的物體。

穆尼奧斯說:“我們正在為未知打開一扇窗。“我們現(xiàn)在能夠在以前無法測試的地方測試我們關(guān)于宇宙的理論。”

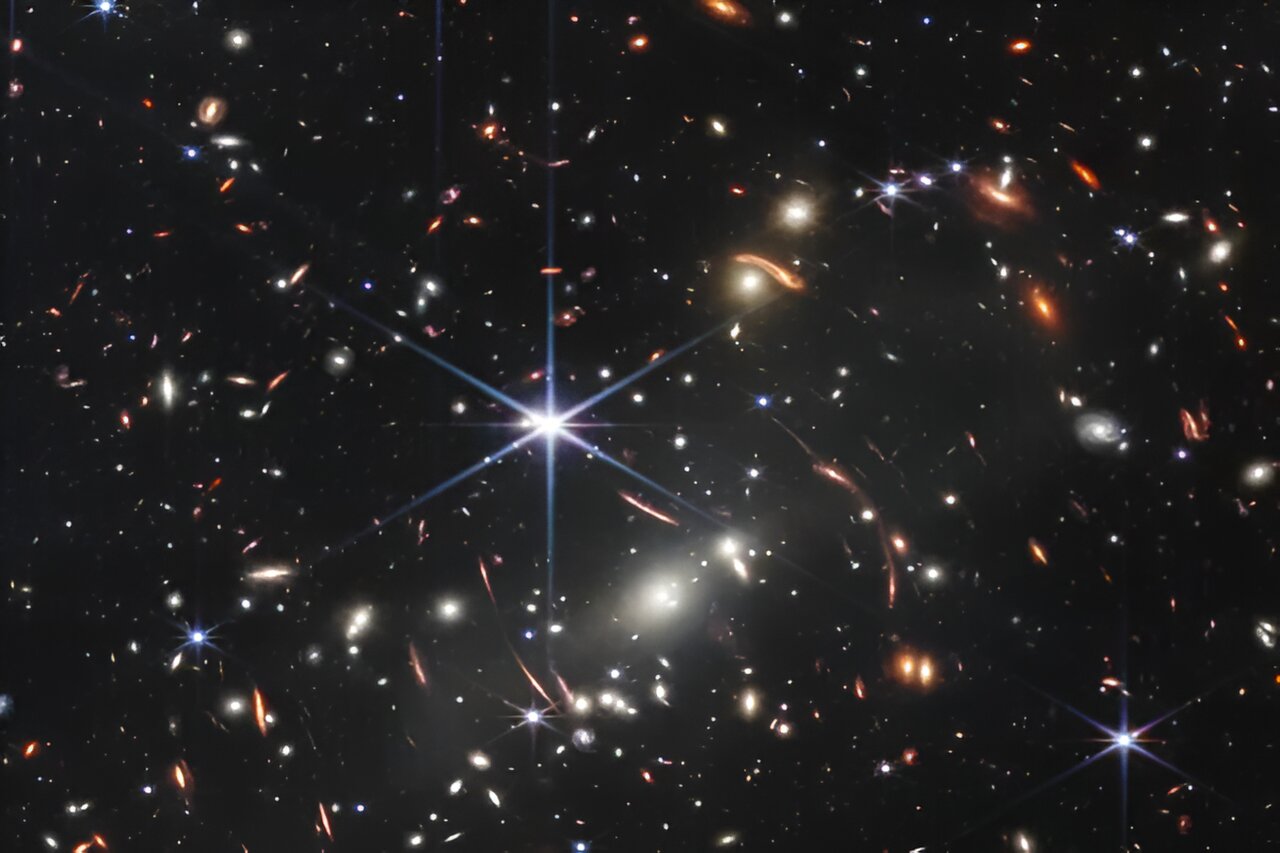

詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡拍攝的宇宙紅外圖像。致謝:uux.cn/美國國家航空航天局、歐空局、加空局和航天科學(xué)研究所。

大爆炸后不久,情況并不完全一致。密度的微小變化對宇宙未來的結(jié)構(gòu)和演化有著重大影響。密度較大的區(qū)域由于重力吸引了更多的物質(zhì),最終導(dǎo)致越來越大的結(jié)構(gòu)形成。

JWST觀測到的超大質(zhì)量星系要如此之快地變得如此之大,理論上只有在宇宙大爆炸后更多的高密度區(qū)域形成時才有可能。這需要改變標(biāo)準(zhǔn)宇宙學(xué)模型。

穆尼奧斯和他的團隊驗證了這一假設(shè)。

他們選擇了一個JWST和哈勃都能觀測到的宇宙時間范圍。在這個范圍內(nèi),他們確定了JWST數(shù)據(jù)中最大的星系,并計算了它們形成所需的宇宙早期密度的變化量。

他們還計算了這種假設(shè)的變化會導(dǎo)致多少較小的星系。這些額外的較小星系將被哈勃觀察到。

穆尼奧斯解釋說:“但我們看到的情況并非如此。“考慮到哈勃的觀測也會受到影響,你無法改變宇宙學(xué)來解釋這個豐度問題。”

那么為什么JWST發(fā)現(xiàn)了這么多超大質(zhì)量星系呢?一種可能性是它們包含超大質(zhì)量黑洞。這些黑洞會加熱附近的氣體,使星系看起來更亮,因此比實際更大。或者星系可能實際上根本不在早期宇宙中,但它們看起來像是因為塵埃導(dǎo)致它們的顏色看起來比其他情況下更紅。這種轉(zhuǎn)變會使星系看起來比實際更遠(yuǎn)。

除了穆尼奧斯之外,這項研究的作者還有約翰霍普金斯大學(xué)的納什萬·薩巴蒂和馬克·卡米昂科夫斯基。