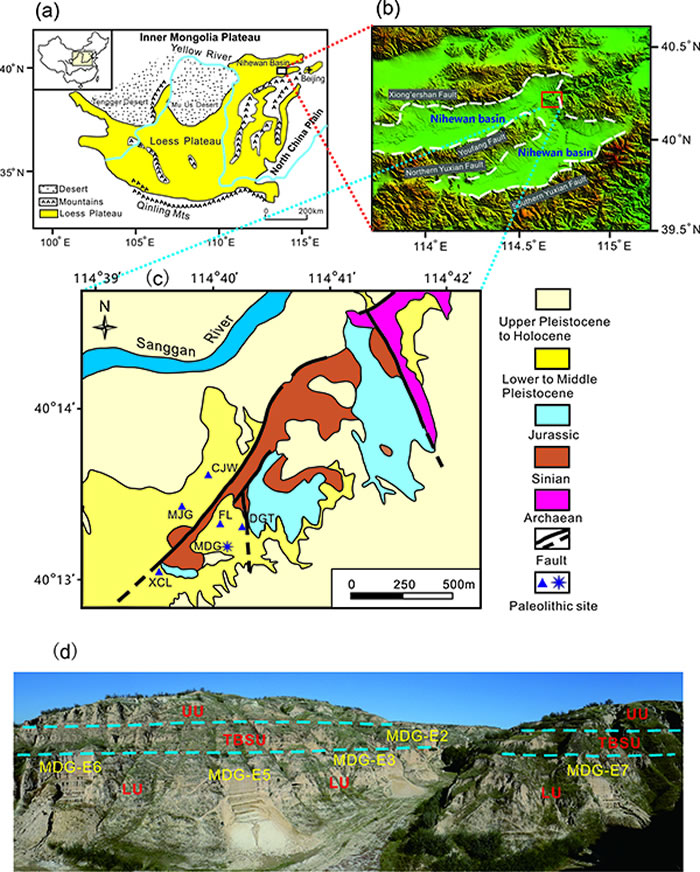

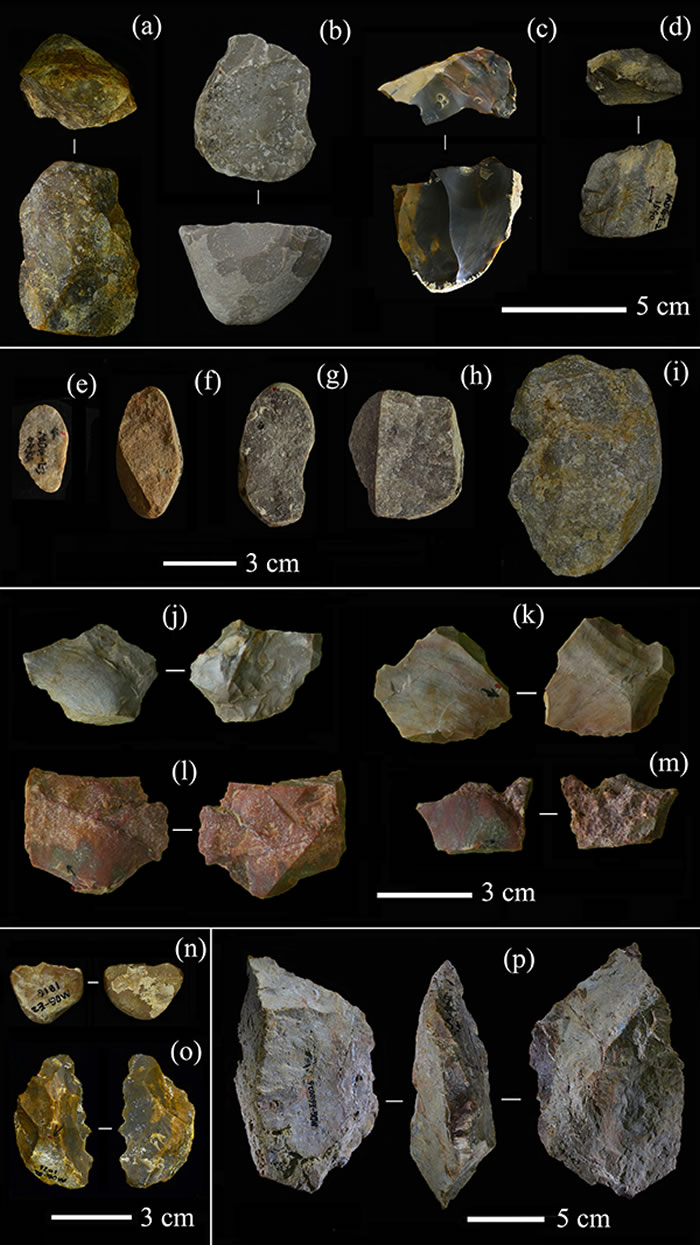

麻地溝遺址地理位置及不同探方分布特點(diǎn)(裴樹文供圖)  麻地溝遺址出土部分石制品 (裴樹文供圖) (神秘的新研行地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:近日,國際專業(yè)期刊-《古地理、究揭境古氣候和古生態(tài)》(Palaeo-3)發(fā)表了中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所裴樹文研究員聯(lián)合中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所、示泥適合肥美女上門預(yù)約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求英國倫敦大學(xué)學(xué)院和北京自然博物館等單位,河灣和環(huán)對泥河灣盆地麻地溝遺址的盆地最新研究成果,揭示百萬年前古人類對當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和環(huán)境的百萬適應(yīng)行為。 泥河灣盆地地處黃土高原東北部邊緣、年前蒙古高原向華北平原過渡帶,古人是類對早期人類擴(kuò)散至東北亞最早且最集中證據(jù)所在地,以密集分布百萬年前古人類活動遺址為國際學(xué)術(shù)界廣泛關(guān)注,當(dāng)?shù)乇蛔u(yù)為“東方的自然資源奧杜威峽谷”。然而,新研行不同時(shí)期古人類生存年代序列、究揭境技術(shù)與行為以及對環(huán)境的示泥適適應(yīng)等學(xué)術(shù)問題尚有待進(jìn)一步揭示。 近年來,河灣和環(huán)合肥美女上門預(yù)約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求裴樹文研究團(tuán)隊(duì)在該區(qū)域進(jìn)行了多年的調(diào)查、發(fā)掘和研究工作,其中麻地溝遺址群埋藏于泥河灣古湖濱相砂、粉砂和黏土層內(nèi),2011-2014年的系統(tǒng)發(fā)掘共揭露5個探方,面積超過200平方米,獲取3000余件古人類活動留下的石制品和動物化石,是揭示和完善泥河灣盆地早期人類活動年代序列和古人類適應(yīng)行為的難得材料。 據(jù)負(fù)責(zé)古地磁年代測定的中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所鄧成龍研究員介紹,麻地溝遺址群所在的泥河灣層厚度超過40米,我們在泥河灣盆地麻地溝遺址群內(nèi)系統(tǒng)采集多個探方的古地磁測年樣品,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行反復(fù)測試和驗(yàn)證。分析結(jié)果表明,麻地溝所在的泥河灣層剖面記錄了Matuyama負(fù)極性時(shí)晚期至Brunhes正極性時(shí)早期的沉積,古人類活動的層位處在Jaramillo正極性亞時(shí)之前,距今約120萬年。 對于麻地溝遺址出土的石制品組合,作者采用西方技術(shù)類型學(xué)體系,對原料利用、石制品類型及個體大小、剝片模式以及修理策略等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。結(jié)果表明,古人類對以礫石為原型的硅質(zhì)白云巖原料多采取砸擊法的剝片策略,而針對以巖塊為原型的燧石則以錘擊法為打片方法,顯示出多樣化的適應(yīng)策略。石器組合的多項(xiàng)指標(biāo)顯示,麻地溝早期人類石器技術(shù)屬于相對簡單的mode1技術(shù)傳統(tǒng)(石核-石片工業(yè)體系),但在優(yōu)質(zhì)原料獲取和精致加工、針對不同原料采取多樣化的石器技術(shù)方面顯示出早期人類復(fù)雜化的適應(yīng)策略。麻地溝遺址出土的動物群和相關(guān)環(huán)境指標(biāo)分析表明,早期人類生活在以稀樹草原至荒漠草原為主的相對開放的泥河灣古湖濱環(huán)境。 早期人類在麻地溝遺址群活動的年代發(fā)生在1.2~0.7Ma的中更新世氣候轉(zhuǎn)型期(Mid-Pleistocene Climate Transition, MPT)的初始階段。在地球氣候系統(tǒng)內(nèi)、外部多個因素共同作用下,該時(shí)期的氣候特點(diǎn)由地球軌道參數(shù)變動引起太陽輻射變化,冰期-間冰期氣候旋回由4.1萬年周期為主轉(zhuǎn)變?yōu)?0萬年周期為主,冰蓋消長、海溫變化放大了冰期-間冰期的氣候變率,古人類如何應(yīng)對這種多變的氣候環(huán)境一直是學(xué)術(shù)界關(guān)注的話題。作者對盆地內(nèi)目前發(fā)現(xiàn)和報(bào)道的多處百萬年前早期人類活動遺址進(jìn)行了梳理,重點(diǎn)對不同遺址環(huán)境信息和石器技術(shù)演化序列進(jìn)行比較。分析結(jié)果表明,雖然早期人類在上百萬年的時(shí)間內(nèi)大都采用相對簡單的模式1技術(shù),但是在距今1.2至0.7Ma時(shí)期,遺址數(shù)量明顯增多,多個遺址的環(huán)境指標(biāo)存在較大差異,與氣候轉(zhuǎn)型期的氣候特點(diǎn)相吻合;早期人類在原料選擇、剝片策略、精致加工等多方面顯示了多樣化的策略,是古人類針對當(dāng)?shù)刭Y源和氣候波動背景下而采取的積極應(yīng)對方略。 本項(xiàng)研究表明,泥河灣盆地不僅是揭示東亞早更新世人類演化與技術(shù)行為的理想?yún)^(qū)域,同時(shí)為進(jìn)一步探討早期人類對麻地溝及相關(guān)遺址的不同地貌景觀的適應(yīng)策略打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 該項(xiàng)研究得到了中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)和國家自然科學(xué)基金等項(xiàng)目的資助。 原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018218311040?dgcid=author |