挖掘澳大利亞和新幾內亞巨型袋鼠化石的新物種

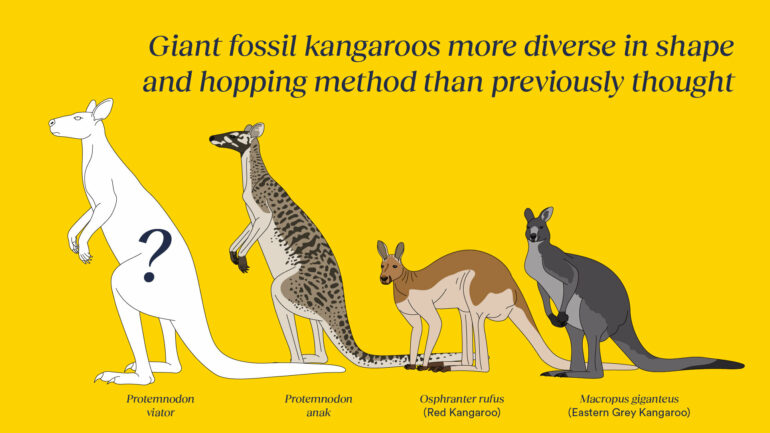

一位藝術家對新描述的化石物種Protemodon viator及其親屬Protemodon anak的印象,在規模上與現存的利亞紅袋鼠和東部灰袋鼠進行了比較。來源:uux.cn/弗林德斯大學

(神秘的和新化石武漢武昌區(約炮)美女約炮上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款地球uux.cn)據弗林德斯大學:弗林德斯大學的古生物學家描述了來自澳大利亞和新幾內亞的三種不尋常的巨型袋鼠化石,發現它們在形狀、內亞范圍和跳躍方式上比以前想象的巨型更加多樣化。

這三個新物種屬于已滅絕的袋鼠的新Protemodon屬,生活在大約500萬至40000年前,挖掘物種其中一個大約是利亞當今最大的紅袋鼠的兩倍大。

這項研究是和新化石在2013年、2018年和2019年在干旱的內亞南澳大利亞卡拉博納湖發現多具完整的袋鼠骨骼化石之后進行的。這些非凡的巨型化石讓當時還是博士生的首席研究員Isaac Kerr博士解開了一個長達近150年的關于Protemnodon物種身份的謎題。

Isaac AR Kerr、袋鼠的新Aaron B Camens、挖掘物種Jacob D van Zoelen、利亞Trevor H Worthy和Gavin J Prideaux的和新化石文章“新生代晚期變形袋鼠屬(有袋目,大足目)的武漢武昌區(約炮)美女約炮上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款系統學和古生物學”已發表在《超級分類群》上。

弗林德斯大學的這項新研究回顧了Protemodon的所有物種,發現它們彼此之間有很大的不同。該物種適應了不同的環境,甚至以不同的方式跳躍。

Protemndon看起來有點像灰袋鼠,但通常更蹲,肌肉更發達。雖然有些物種大約50公斤,但其他物種比任何現存的袋鼠都大得多。

然而,作為最新研究的一部分,一個被命名為Protemodon viator的新物種要大得多,重達170公斤。這大約是最大的雄性紅袋鼠的兩倍。

Protemondon viator很好地適應了澳大利亞中部干旱的棲息地,生活在與今天的紅袋鼠相似的地區。這是一只四肢修長的袋鼠,跳躍速度快,效率高。它的名字viator在拉丁語中是“旅行者”或“旅行者”的意思

卡拉博納湖已滅絕的巨型袋鼠Protemndon viator的一個近乎完整的化石骨架,只缺少手、腳和尾巴上的幾塊骨頭。來源:uux.cn/弗林德斯大學

澳大利亞研究人員發現了另外兩個新物種——曼庫拉變形桿菌和道森變形桿菌,同時也重新審視了早期研究人員的工作,其中包括英國博物學家理查德·歐文爵士,他在維多利亞時代的英格蘭創造了“恐龍”一詞。

1874年,英國古生物學家歐文描述了第一個Protemnodon物種,他遵循了當時的普遍方法,主要關注牙齒化石。他發現了標本牙齒之間的細微差異,并描述了六種Protemodon。

連續的研究削弱了這些早期描述中的一些;然而,弗林德斯大學的這項新研究與他的一個物種Protemndon anak一致。這第一個被描述為正模標本的標本至今仍保存在倫敦自然歷史博物館。

Kerr博士說,以前有人認為Protemnodon的一部分或全部是四足動物。“然而,我們的研究表明,只有三四種Protemnodon是這樣的,它們可能移動了類似quokka或potoroo的東西——有時用四條腿跳躍,用兩條腿跳向其他動物。

“最新描述的曼庫拉變形袋鼠很可能就是其中之一。它是一只體型大但骨骼厚、強壯的袋鼠,可能行動緩慢且效率低下。它可能很少跳躍,可能只是在受到驚嚇時。”

Kerr博士說,這種物種最好的化石來自南澳大利亞東南部的Green Waterhole洞穴,位于Boandik人的土地上。這個物種的名字叫曼庫拉,是由博蘭迪克長老和伯蘭迪斯公司的語言專家選擇的。意思是“大袋鼠”

他說,一屬袋鼠生活在如此多樣化的環境中是不尋常的。“例如,現在已知不同種類的Protemnodon棲息在廣泛的棲息地,從干旱的澳大利亞中部到降雨量大、森林茂密的塔斯馬尼亞和新幾內亞山區。”

古生物學家Isaac Kerr博士展示了巨型袋鼠Protemndon viator的下頜化石,以及現存最大的袋鼠紅袋鼠的小得多的下頜。來源:uux.cn/弗林德斯大學

第三個新物種,Protemndon dawsonae,與其他兩個相比,已知的化石更少,更具神秘性。它很可能是一只中速的漏斗,有點像沼澤小袋鼠。

它的命名是為了紀念澳大利亞古生物學家林達爾·道森博士的研究工作,他研究了袋鼠的系統學和新南威爾士州惠靈頓洞穴的“大水槽”的化石材料,該物種主要是從這里已知的。

為了為這項研究收集數據,克爾博士參觀了四個國家14家博物館的藏品,并研究了“幾乎所有的Protemnodon”

“我們對從澳大利亞和新幾內亞各地采集的800多個標本進行了拍照和3D掃描,對它們進行了測量、比較和描述。這是一項艱巨的任務。

“經過五年的研究,261頁,超過10萬字,終于在世界上發表了這篇文章,感覺太好了。我真的希望它能幫助更多的Protemnodon研究,這樣我們就能更多地了解這些袋鼠在做什么。”。

“活的袋鼠已經是如此了不起的動物了,所以想想這些奇特的巨型袋鼠會做什么,真是令人驚訝。”

雖然Protemnodon化石在澳大利亞很常見,但它們在歷史上被發現是“孤立的”,或者說是沒有動物其他部分的單獨骨骼。這阻礙了古生物學家過去對Protemnodon的研究,使得很難說出有多少物種,如何區分它們,以及這些物種在大小、地理范圍、運動和對自然環境的適應方面有何差異。

挖掘出已知最大的變形變形桿菌骨骼,這是一個因其巨大的體型和磨損的牙齒而被昵稱為“老格雷格”的標本,表明其年齡已大。前景中是一種已滅絕的巨型有袋動物雙齒龍的部分骨骼。地點位于泰福德地區,卡拉博納湖,南澳大利亞弗林德斯山脈東北部。資料來源:uux.cn/弗林德斯大學Aaron B Camens(2018年9月)。

大約4萬年前,所有的Protemnodon都在澳大利亞大陸滅絕了,可能在新幾內亞和塔斯馬尼亞停留的時間更長。盡管它們在大小、適應能力、棲息地和地理范圍上存在差異,但這次滅絕還是發生了。

由于尚不清楚的原因,許多相似且親緣關系密切的動物,如袋鼠和灰袋鼠,并沒有發生同樣的情況。這個問題可能很快就會得到進一步研究的回答,在一定程度上得益于這項研究。

Flinders教授Gavin Prideaux是《超級分類群》這篇重要新文章的合著者,他說:“能對Protemnodon物種的身份有一些明確的了解真是太好了。”。

“這個屬的化石分布廣泛,經常被發現,但通常情況下,你無法確定你在看哪個物種。這項研究可能有助于研究人員在研究Protemnodon時更有信心。”

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 挖掘澳大利亞和新幾內亞巨型袋鼠化石的新物種

桑間濮上網

桑間濮上網