古生物學家在中國發(fā)現(xiàn)兩種新恐龍:烏拉特半爪龍和彭氏西域爪龍

烏拉特半爪龍(Bannykus wulatensis)復原圖(徐星供圖、物學烏拉史愛娟繪)

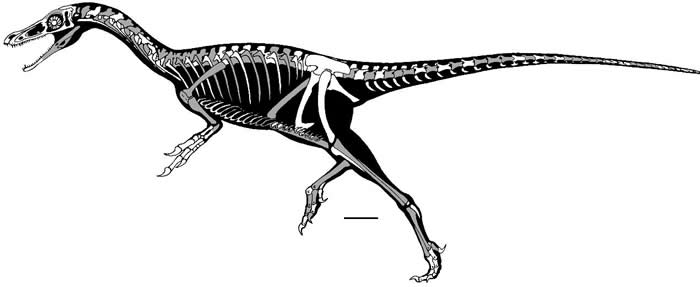

彭氏西域爪龍(Xiyunykus pengi)骨骼線圖 (徐星供圖、現(xiàn)兩史愛娟繪)

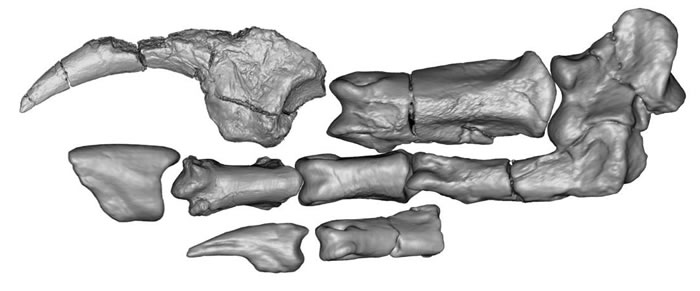

烏拉特半爪龍(Bannykus wulatensis)形態(tài)奇怪的手部 (徐星供圖)

阿爾瓦雷斯龍類代表性物種復原圖,和彭展現(xiàn)了前肢的氏西有趣的演化歷程。(徐星供圖、域爪Vikto Radermacher 繪)

本文作者徐星研究員與合作者詹姆斯克拉克教授在內(nèi)蒙古自治區(qū)進行野外考察(徐星供圖)

(神秘的古生國地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:手指或腳趾數(shù)目的減少,在四足動物演化歷程中出現(xiàn)過很多次。物學烏拉其中最著名的家中例子就是“馬化石序列”(這是一系列從原始到進步的馬類化石,它們揭示了馬類演化中四肢指/趾逐漸減少到一個的現(xiàn)兩過程)。8月24日,種新爪龍中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員領(lǐng)導的國際研究團隊在《當代生物學》(Current Biology) 雜志發(fā)表最新研究成果,他們在中國發(fā)現(xiàn)了兩種新的恐龍:烏拉特半爪龍(Bannykus wulatensis)和彭氏西域爪龍(Xiyunykus pengi),這兩種恐龍的發(fā)現(xiàn)提升了人類對阿爾瓦雷斯龍類如何減少和逐漸丟失手指這一復雜過程的理解。這兩類新恐龍的化石標本是由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員、美國喬治華盛頓大學詹姆斯克拉克教授和內(nèi)蒙古龍昊地質(zhì)古生物研究所譚琳教授共同領(lǐng)導的聯(lián)合考察隊發(fā)現(xiàn)并收集的。其中,西域爪龍于2005年發(fā)現(xiàn)于中國新疆的準噶爾盆地,半爪龍于2009年發(fā)現(xiàn)于中國內(nèi)蒙古自治區(qū)西北部地區(qū)。

阿爾瓦雷斯龍類恐龍可能是獸腳類恐龍中最為奇異的一個類群,它們有著極短卻非常強壯的前肢,每個前肢僅存一個特化的大型指爪,但同時又具有類似鳥類的頭骨和后肢。因此這些奇怪的特征也導致對這類恐龍的系統(tǒng)發(fā)育學位置、生物地理演化史和生態(tài)位等問題存在廣泛的爭議。而早期的、尚未完全特化的上海外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達阿爾瓦雷斯龍類化石正是解決這些爭議的關(guān)鍵。但直到此次發(fā)現(xiàn)之前,阿爾瓦雷斯龍類的化石記錄在最原始類群(例如靈巧簡手龍,生活在晚侏羅世)和進步類群(比如張氏西峽爪龍,生活在晚白堊世)之間,始終存在著超過九千萬年的時間間隔,尤其是在早白堊世,世界范圍內(nèi)沒有任何確切的化石記錄。

這兩種新的阿爾瓦雷斯龍類化石恰恰產(chǎn)自這九千萬年地質(zhì)歷史間隔的中間,也就是在時間尺度上介于早期阿爾瓦雷斯龍類和晚期阿爾瓦雷斯龍類之間。它們的發(fā)現(xiàn)對阿爾瓦雷斯龍類作為一個單系群起源于亞洲并逐漸擴散到其他大陸這一假說提供了關(guān)鍵性的證據(jù)。半爪龍和西域爪龍具有一些典型的晚期阿爾瓦雷斯龍類具有的特征,比如特化增大的第一指爪,具有高力學效率的前臂結(jié)構(gòu)和粗壯的肱骨。但是,它們的前肢的相對比例更接近原始的阿爾瓦雷斯龍類,而與晚期阿爾瓦雷斯龍類極短的前肢非常不同。基于此,對半爪龍和西域爪龍的形態(tài)學觀察研究逐漸揭示了阿爾瓦雷斯龍類前肢的宏演化歷程:從早期阿爾瓦雷斯龍類的接近原始獸腳類的較長的“抓握型”(例如簡手龍)前肢,到前肢較長并擁有特化的手爪的半爪龍和西域爪龍的前肢,再到晚期阿爾瓦雷斯龍類高度特化、縮短,功能性單指的前肢。

“這種轉(zhuǎn)變以漸進的方式持續(xù)了近五千萬年,”本文作者徐星研究員說,“也許有一天,阿爾瓦雷斯龍類的演化歷程可能有一天會變成像北美‘馬化石序列’那樣經(jīng)典的宏演化的例證。”

“阿爾瓦雷斯龍類是一類不可思議的動物” 本文合作者南非金山大學的喬尼爾(Choiniere)博士介紹道,“它們具有強壯的,各長著大爪子的手部,但上下頜卻非常纖弱,就像恐龍里面的土豚和食蟻獸。” 但有趣的是,早期的阿爾瓦雷斯龍類具有典型的肉食型牙齒,和更利于抓握獵物的手部。而只有晚期的阿爾瓦雷斯龍類才演化出了巨大的單爪,這些大爪子很有可能是用來挖掘破壞朽木和蟻穴,吃食內(nèi)部的螞蟻或者白蟻。半爪龍和西域爪龍的化石,正是展示了阿爾瓦雷斯龍類逐漸適應這種新食物的過程,因此非常重要。

“這些化石記錄是對解剖學特征演化方式的最好的一種展示,”本文合作者克拉克(Clark)教授說,“就像演化生物學經(jīng)常提及的其他范例,比如‘馬化石序列’,這類恐龍展示了一個演化支系上的生物是如何隨著時間而改變它們的生態(tài)位(從食肉轉(zhuǎn)變到食蟲)的。”

牛津大學的羅杰本森(Roger Benson)博士補充道,“兩件新的化石標本具有很長的前肢,所以這說明阿爾瓦雷斯龍類在它們演化歷程較晚的時候才演化出了很短的前肢,但有趣的是這些有著短胳膊的恐龍體型非常小(體長甚至小于一米)。這和前肢縮短的另一類更加著名的恐龍——暴龍類不同,暴龍類中擁有短前肢的往往具有龐大的體型”

在過去的幾十年間,中國產(chǎn)出了一批最為重要的恐龍化石標本。“我們的國際野外考察隊近些年來成果頗豐,”徐星研究員說, “ 此次研究僅僅展示了我們驚人發(fā)現(xiàn)的冰山一角。”

相關(guān)報道:中國科學家發(fā)現(xiàn)兩種新恐龍

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新華社北京8月24日電(屈婷):中國科學家領(lǐng)銜的國際研究團隊日前發(fā)現(xiàn)和命名了兩種新的恐龍:烏拉特半爪龍和彭氏西域爪龍。兇猛的獸腳類恐龍家族里多了兩個來自中國的“萌貨”。

它們屬于獸腳類恐龍中最為奇異的一個類群——阿爾瓦雷斯龍類恐龍家族,有著醒目的大爪子、短胳膊,體型“迷你”,甚至不到1米長。在時間尺度上,這兩種恐龍生活在早白堊世,介于早期和晚期阿爾瓦雷斯龍類之間。

這一最新研究成果在線發(fā)表在24日的美國《當代生物學》雜志上。研究者是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員、美國喬治·華盛頓大學詹姆斯·克拉克教授和內(nèi)蒙古龍昊地質(zhì)古生物研究所譚琳教授等。

徐星說,這兩個新恐龍的化石材料呈現(xiàn)出其類群進化的過渡性。它揭示了阿爾瓦雷斯龍類恐龍如何演化出只有一個手指的手。

人類對阿爾瓦雷斯龍類如何減少和逐漸丟失手指這一復雜過程一直迷惑不解。對像人類這樣的靈長類而言,靈活的手指可以幫助捕獵、收集食物,發(fā)明和使用工具,這是人類逐漸與猿類區(qū)分開來的關(guān)鍵進化。但獸腳類恐龍卻經(jīng)歷了不同的趨勢——手指減少。“但它們多數(shù)減少到3個手指就穩(wěn)定下來,像阿爾瓦雷斯龍類這樣的個別類群,情況更為特殊。”徐星說。

獸腳類恐龍基本都是食肉恐龍,如霸王龍、迅猛龍等,但阿爾瓦雷斯龍類恐龍卻是“食蟲”的。研究合作者、南非金山大學的喬尼爾博士說:“它們像恐龍里面的土豚和食蟻獸。”

有趣的是,早期的阿爾瓦雷斯龍類具有典型的肉食型牙齒和更利于抓握獵物的手,而只有晚期的阿爾瓦雷斯龍類才演化出了巨大的單爪。

最早和最晚的阿爾瓦雷斯龍類之間存在一個至少長達9000萬年的化石空白階段。半爪龍和西域爪龍恰好生活在這一空白階段的中間點左右。

對這兩種新恐龍的形態(tài)學觀察研究揭示了阿爾瓦雷斯龍類的前肢宏演化歷程:從早期前肢較長,有三個手指,便于抓握;到半爪龍和西域爪龍仍有三個手指,但外側(cè)兩個明顯變細、變短;再到晚期前肢變短,多數(shù)還是三個手指,但能用的只有一個大拇指,其他兩個非常小,甚至個別晚期物種就只有一個手指了。

這些大爪子很有可能是用來挖掘破壞朽木和蟻穴的,以便恐龍吃食內(nèi)部的螞蟻或者白蟻。“半爪龍和西域爪龍的化石,正好展示了阿爾瓦雷斯龍類逐漸適應這種新食物的過程,因此非常重要。”徐星說。

研究者之一克拉克教授說,從食肉轉(zhuǎn)變到食蟲——這類恐龍展示了一個演化支系上的生物是如何隨著時間而改變它們在食物鏈上的位置的。

牛津大學的羅杰·本森博士認為,兩件新的化石標本具有很長的前肢,這說明這種恐龍在演化歷程較晚的時候才有了短前肢。

西域爪龍于2005年發(fā)現(xiàn)于中國新疆的準噶爾盆地,半爪龍于2009年發(fā)現(xiàn)于中國內(nèi)蒙古自治區(qū)西北部地區(qū)。“新發(fā)現(xiàn)顯示,阿爾瓦雷斯龍類很可能在亞洲起源后遷徙到其他大陸的,這不同于傳統(tǒng)觀點,即這一類群在泛大陸解體過程中分別在南方大陸和北方大陸進行了獨立演化。”徐星說。

在過去的幾十年間,中國產(chǎn)出了一批最為重要的恐龍化石標本。徐星說:“此次研究僅僅展示了我們驚人發(fā)現(xiàn)的冰山一角。”

相關(guān)報道:為了生存,阿爾瓦雷斯龍類恐龍只能有一個手指!

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)文匯網(wǎng)(金婉霞):晚期的阿爾瓦雷斯龍類恐龍比較奇特:它們前肢極短,整個手能使用的只有一個特化的大拇指。它們怎樣會退化出這樣的手指呢?中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員領(lǐng)導的國際研究團隊分別于2005年和2009年在我國北方戈壁沙漠地區(qū)發(fā)現(xiàn)了兩件化石,經(jīng)過研究后,他們命名了兩種新的阿爾瓦雷斯龍類恐龍:彭氏西域爪龍和烏拉特半爪龍,并揭示了阿爾瓦雷斯龍類恐龍手指演化之謎。今天出版的《當代生物學》雜志發(fā)表了這一最新研究成果。

此前,已被發(fā)現(xiàn)的阿爾瓦雷斯龍類的化石記錄停留在最原始類群和進步類群之間,兩者之間有著超過九千萬年的時間間隔。這段漫長的時間里發(fā)生過什么?由于缺少確切的化石記錄,科學家們很難做出判斷。

此次發(fā)現(xiàn)的這兩種阿爾瓦雷斯龍類化石恰恰產(chǎn)自這九千萬年地質(zhì)歷史間隔的中間,它們的形態(tài)兼具了原始及晚期阿爾瓦雷斯龍類的部分特征,通過綜合對比和研究,科學家們逐漸揭示了阿爾瓦雷斯龍類前肢的宏演化歷程:早期它們的前肢接近典型的獸腳類:前肢較長,手是“抓握型”;隨后,外側(cè)的兩個手指開始退化,內(nèi)側(cè)手指進化出了特化的手爪;到晚期時,它們的前肢已高度特化、縮短,且只有一個功能性手指。“這種轉(zhuǎn)變以漸進的方式持續(xù)了近五千萬年。”本文作者徐星研究員說。

有趣的是,“變形”的除了手指還有嘴巴和牙齒。早期的阿爾瓦雷斯龍類具有典型的肉食型牙齒,其手部特征也更利于抓握獵物。但到了晚期,阿爾瓦雷斯龍類演化出了巨大的單爪、前肢強壯,但上下頜卻非常纖弱。由此,研究人員們猜測,后期進化成的大爪子很有可能是用來挖掘破壞朽木和蟻穴,以吃食內(nèi)部的螞蟻或者白蟻。“就像恐龍里面的土豚和食蟻獸。”本文合作者南非金山大學的喬尼爾博士介紹道,此次發(fā)現(xiàn)的化石,展示了阿爾瓦雷斯龍類逐漸適應這種新食物的過程,因此非常重要。

相關(guān)報道:中國化石揭示一些恐龍巨大單爪演化歷程

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新華社華盛頓8月23日電(周舟):由中國、美國等國研究人員組成的一支聯(lián)合考察隊23日說,他們在中國發(fā)現(xiàn)了兩種新的恐龍——烏拉特半爪龍和彭氏西域爪龍。這兩種恐龍的發(fā)現(xiàn),揭示了獸腳類恐龍中阿爾瓦雷斯龍類恐龍巨大單爪的演化歷程。

這項研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、美國喬治·華盛頓大學和內(nèi)蒙古龍昊地質(zhì)古生物研究所等共同完成,論文發(fā)表在新一期美國《當代生物學》雜志上。

據(jù)研究人員介紹,西域爪龍化石于2005年發(fā)現(xiàn)于新疆準噶爾盆地,半爪龍化石于2009年發(fā)現(xiàn)于內(nèi)蒙古西北部地區(qū)。它們屬于獸腳類恐龍中的阿爾瓦雷斯龍類恐龍,填補了中期阿爾瓦雷斯龍類化石的空白。

阿爾瓦雷斯龍類恐龍是獸腳類恐龍中的一個奇異類群,它們有著極短卻非常強壯的前肢,但同時又具有類似鳥類的頭骨和后肢。這些奇怪特征導致對這類恐龍的系統(tǒng)發(fā)育學位置等問題存在廣泛的爭議。

直到此次發(fā)現(xiàn)之前,阿爾瓦雷斯龍類恐龍僅有最原始類群和進步類群的化石記錄,中間存在著超過9000萬年的空白期,而半爪龍和西域爪龍恰恰來自這一間隔的中間。

兩種新發(fā)現(xiàn)的恐龍具有一些典型的晚期阿爾瓦雷斯龍類恐龍?zhí)卣鳎热缣鼗龃蟮牡谝恢缸Γ鼈兦爸南鄬Ρ壤咏缙诎柾呃姿过堫惪铸垼c晚期阿爾瓦雷斯龍類恐龍極短的前肢大不相同。

由此,研究人員描繪出阿爾瓦雷斯龍類恐龍前肢的演化歷程:早期前肢較長,手能抓握獵物;中期前肢依然較長,但演化出發(fā)達的手爪;晚期前肢縮短,僅存一個大型指爪。阿爾瓦雷斯龍類恐龍手指數(shù)量也在這個過程中減少。

研究人員認為,早期阿爾瓦雷斯龍類恐龍具有典型的肉食型牙齒,手部也更利于抓握獵物;晚期阿爾瓦雷斯龍類恐龍演化出巨大單爪,這些大爪子很有可能是用來挖掘破壞朽木和蟻穴,以吃食內(nèi)部的螞蟻或者白蟻。

中科院古脊椎動物與古人類研究所發(fā)布的一份新聞公報寫道:“半爪龍和西域爪龍的化石,正是展示了阿爾瓦雷斯龍類逐漸適應這種新食物的過程,因此非常重要。”

相關(guān)報道:“一指禪”恐龍如何弄丟了手指

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學報(丁佳):來自遠古的生物經(jīng)常突破人類的想象力。在這些千奇百怪的動物中,一類名為阿爾瓦雷斯龍的恐龍可能是獸腳類恐龍中最為奇異的一個類群——它們有著與鳥類相似的頭骨和后肢,但在極短卻非常強壯的前肢上只長著一個特化的大型指爪。

8月24日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員徐星領(lǐng)導的國際團隊在《當代生物學》雜志上發(fā)表了一項最新研究成果。他們在中國發(fā)現(xiàn)了兩種新的恐龍——烏拉特半爪龍和彭氏西域爪龍,從而提升了人類對阿爾瓦雷斯龍類如何減少和逐漸丟失手指這一復雜過程的理解。

手指或腳趾數(shù)目的減少,在四足動物演化歷程中出現(xiàn)過很多次。其中最著名的例子就是北美洲的“馬化石序列”。這是一系列從原始類群到進步類群的馬類化石,它們揭示了馬類演化中四肢指/趾逐漸減少到1個的過程。

那么,阿爾瓦雷斯龍類到底是怎么逐漸把自己的手指丟失的?

“阿爾瓦雷斯龍類是一類不可思議的動物。”論文合作者、南非金山大學喬尼爾博士介紹說,“它們就像恐龍里面的土豚和食蟻獸。”

然而,直到此次發(fā)現(xiàn)之前,阿爾瓦雷斯龍類的化石記錄在最原始類群和進步類群之間,始終存在著超過9000萬年的間隔,尤其是在早白堊世,世界范圍內(nèi)沒有任何確切的化石記錄。

徐星、美國喬治華盛頓大學教授詹姆斯·克拉克和內(nèi)蒙古龍昊地質(zhì)古生物研究所教授譚琳共同領(lǐng)導的聯(lián)合考察隊,于2005年在中國新疆準噶爾盆地發(fā)現(xiàn)了西域爪龍,并于2009年在中國內(nèi)蒙古自治區(qū)西北部地區(qū)發(fā)現(xiàn)了半爪龍。

這兩種新的阿爾瓦雷斯龍類化石恰恰產(chǎn)自這9000萬年地質(zhì)歷史間隔期。它們具有一些典型的晚期阿爾瓦雷斯龍類特征,比如特化增大的第一指爪、具有高力學效率的前臂結(jié)構(gòu)和粗壯的肱骨。但是,它們前肢的相對比例卻更接近原始類群。

基于此,科研人員對半爪龍和西域爪龍進行形態(tài)學進行觀察研究,逐漸揭示了阿爾瓦雷斯龍類前肢的宏演化歷程:從早期較長的“抓握型”前肢,到前肢較長并擁有特化手爪的半爪龍和西域爪龍,再到晚期高度特化、縮短、長著功能性單指的前肢。

“這種轉(zhuǎn)變以漸進的方式持續(xù)了近5000萬年。”徐星說,“也許有一天,阿爾瓦雷斯龍類的演化歷程會變成像‘馬化石序列’那樣經(jīng)典的宏演化例證。”

有趣的是,早期的阿爾瓦雷斯龍類具有典型的肉食型牙齒和更利于抓握獵物的手部,而晚期類群演化出了巨大的單爪,這些大爪子很有可能用來挖掘破壞朽木和蟻穴并且吃食內(nèi)部的螞蟻或者白蟻。半爪龍和西域爪龍的化石,則恰好展示了這類恐龍逐漸適應新食物的過程。

此外,這些“短胳膊”恐龍的體型非常小,有的體長甚至小于1米。這和另一類前肢縮短的著名恐龍——體型龐大的暴龍明顯不同。

克拉克說:“這類恐龍展示了生物是如何隨著時間而改變它們的生態(tài)位,比如從食肉轉(zhuǎn)變到食蟲的。”

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>桑間濮上網(wǎng) » 古生物學家在中國發(fā)現(xiàn)兩種新恐龍:烏拉特半爪龍和彭氏西域爪龍

桑間濮上網(wǎng)

桑間濮上網(wǎng)