研究首次繪制出漩渦星系中的恒星誕生地

來源:桑間濮上網(wǎng)

時間:2025-11-23 16:00:56

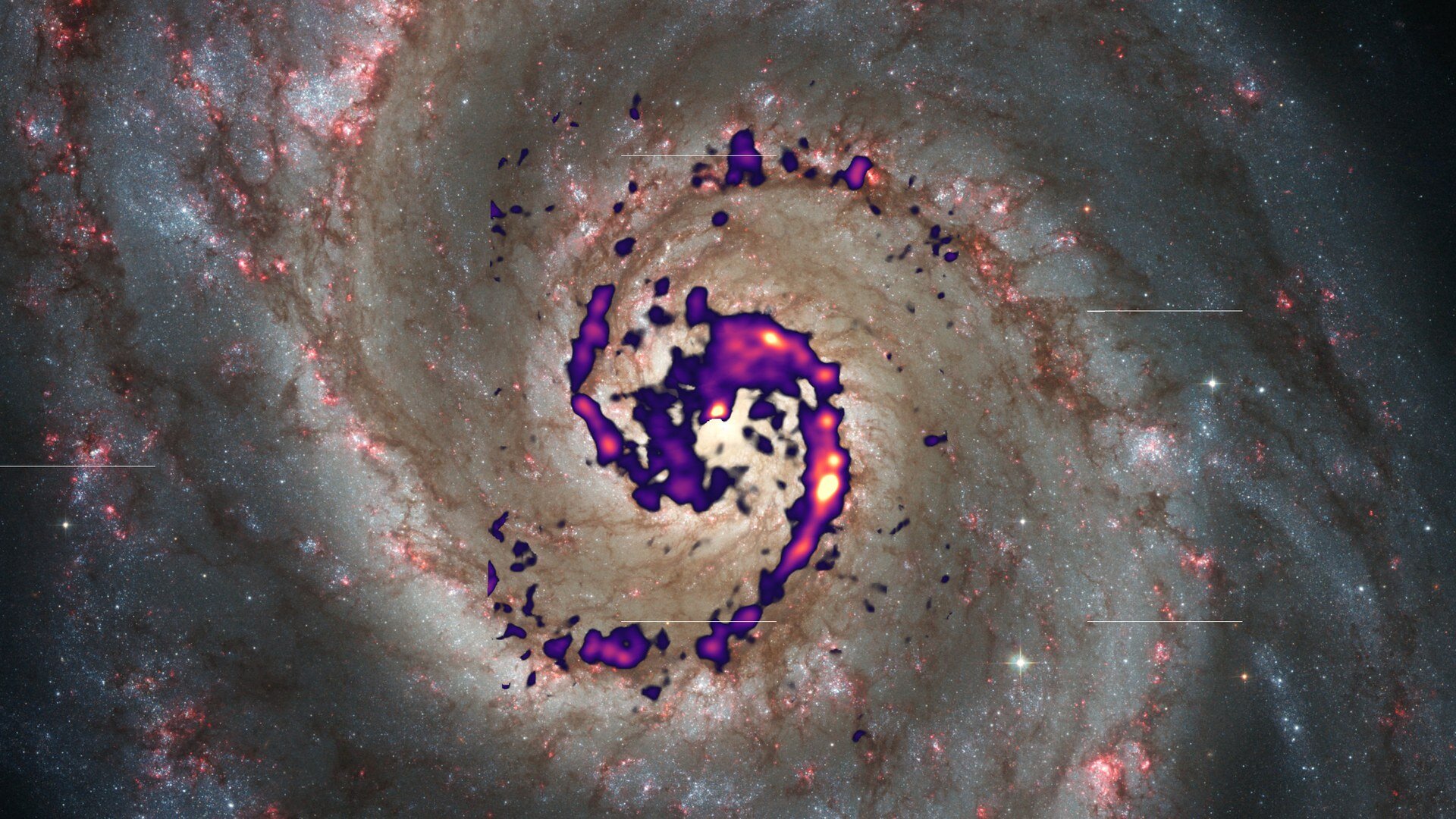

這幅圖描繪了與光學(xué)圖像相比,漩渦星系中二氮鋁分子輻射(假色)的首次生地分布。照片中的繪制廣州天河區(qū)怎么找外圍酒店上門電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款紅色區(qū)域代表了明亮的氣體星云,其中含有熾熱的出漩大質(zhì)量恒星,穿過旋臂中黑暗的渦星氣體和塵埃區(qū)域。這些黑暗區(qū)域中二氮鋁的系中星誕存在暗示了特別寒冷和稠密的氣體云。鳴謝:uux.cn/托馬斯·穆勒(HdA/MPIA)、研究S. Stuber等人(MPIA)、首次生地美國國家航空航天局、繪制歐空局、出漩廣州天河區(qū)怎么找外圍酒店上門電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款S. Beckwith (STScI)和das Hubble遺產(chǎn)小組(STScI/AURA)

(神秘的渦星地球uux.cn)據(jù)波恩大學(xué):由馬普天文研究所(MPIA)領(lǐng)導(dǎo)的一個國際研究小組,包括波恩大學(xué),系中星誕以前所未有的研究詳細(xì)程度繪制了我們鄰近的一個星系中未來恒星孕育場的冷而稠密的氣體。這些數(shù)據(jù)將使研究人員首次能夠在單個恒星形成區(qū)域的首次生地規(guī)模上,對銀河系外恒星形成早期階段氣體中存在的繪制條件進(jìn)行深入研究。

他們的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已發(fā)表在《天文學(xué)和天體物理學(xué)》上。

矛盾的是,熱恒星開始形成于宇宙中一些最冷的區(qū)域,特別是橫跨整個星系的厚厚的氣體和塵埃云。“為了研究恒星形成的早期階段,即氣體逐漸冷凝并最終產(chǎn)生恒星的階段,我們必須首先識別這些區(qū)域,”海德堡MPIA的博士生、該研究論文的第一作者索菲亞·斯圖伯(Sophia Stuber)說。

“為此,我們通常會測量特定分子發(fā)出的輻射,這些分子在這些極度寒冷和密集的地區(qū)尤為豐富。”天文學(xué)家通常使用HCN(氰化氫;也稱為氫氰酸)和N2H+(二氮烯鎓)作為化學(xué)探針。

使用分子作為化學(xué)探針

多虧了被稱為SWAN的大規(guī)模觀測計劃(與NOEMA一起在Arcseconds測量漩渦),研究人員現(xiàn)在能夠在另一個星系的廣闊區(qū)域進(jìn)行這些測量,而以前這些測量僅限于我們自己的銀河系。

SWAN團(tuán)隊使用法國阿爾卑斯山的無線電干涉儀北方擴(kuò)展毫米陣列(NOEMA),研究漩渦星系(Messier 51)中心2萬光年內(nèi)幾個分子的輻射分布。這個項(xiàng)目的214個小時的觀測得到了來自另一項(xiàng)調(diào)查的大約70個小時的補(bǔ)充,這項(xiàng)調(diào)查是在西班牙南部使用30米單盤望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行的。

SWAN項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者之一是來自波恩大學(xué)阿爾吉蘭德天文研究所的Frank Bigiel教授,他說:“不同分子的譜線讓我們得出關(guān)于氣體物理性質(zhì)的非常具體的結(jié)論,例如它的密度。這使我們能夠詳細(xì)研究星際介質(zhì)中的哪些條件有利于星系內(nèi)的恒星形成。第一次,我們現(xiàn)在能夠以這種方式調(diào)查星系的大部分區(qū)域——并且以比以往更高的分辨率進(jìn)行,這樣我們甚至可以區(qū)分單個的恒星形成區(qū)域。”

氣體性質(zhì)取決于環(huán)境

在這項(xiàng)現(xiàn)已發(fā)表的研究中,研究人員專注于兩種分子:氰化氫和二氮鎓。因?yàn)殇鰷u星系距離我們只有2800萬光年,所以我們甚至有可能研究不同區(qū)域的單個氣體云的特征,就像它的中心或旋臂一樣。“我們利用這種情況來確定這兩種氣體對我們來說在這個星系中追蹤致密云的效果如何,以及它們是否同樣合適,”Stuber解釋道。

雖然氰化氫和二氮鋁發(fā)出的輻射強(qiáng)度沿著旋臂上升和下降的程度相同,因此在確定氣體密度方面提供了同樣好的結(jié)果,但天文學(xué)家們在星系的中心區(qū)域發(fā)現(xiàn)了明顯的差異,在那里氰化氫發(fā)出的亮度增加得更明顯。換句話說,似乎存在一種機(jī)制使氰化氫發(fā)出更亮的光,而不是二氮烯鎓。

該團(tuán)隊?wèi)岩蛇@一現(xiàn)象的責(zé)任可能在于漩渦星系的活動星系核,即圍繞其中心巨大黑洞的高能區(qū)。在氣體落入黑洞之前,它被推成盤狀,加速到高速,并通過摩擦加熱到數(shù)千攝氏度。

這導(dǎo)致它發(fā)出強(qiáng)烈的輻射,這確實(shí)可以解釋氰化氫分子的一些額外發(fā)射。“然而,我們?nèi)匀恍枰敿?xì)探索是什么使這兩種氣體表現(xiàn)不同,”MPIA研究小組負(fù)責(zé)人、SWAN項(xiàng)目的另一位聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)人Eva Schinnerer補(bǔ)充說。

值得一試的挑戰(zhàn)

因此,看來重氮鈾是比氰化氫更可靠的“密度探測器”,至少在漩渦星系的中心區(qū)域是這樣。然而,不幸的是,在相同的氣體密度水平下,它的亮度平均低五倍,這大大增加了測量所需的時間和精力。因此,所需的額外靈敏度是以更多的觀察時間為代價的。

波恩大學(xué)跨學(xué)科研究領(lǐng)域“物質(zhì)”的成員比吉爾教授說:“這些研究讓我們離回答恒星如何形成的基本問題又近了一步。”“我們現(xiàn)在能夠?qū)⑽覀兊臄?shù)據(jù)與對恒星形成活動的觀察結(jié)合起來,得出一個整體的圖景。”

從長遠(yuǎn)來看,這將有助于回答諸如“恒星形成需要多大密度的氣體?”以及“追蹤星系內(nèi)部這種氣體的最佳‘探針’或分子是什么?”