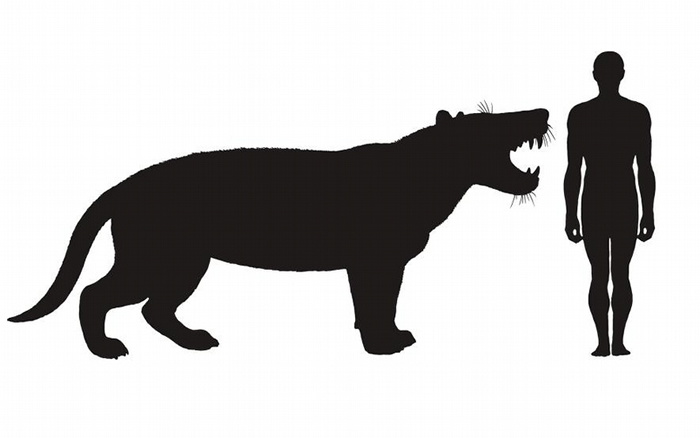

巨獅鬣獸(Simbakubwa kutokaafrika)是一種巨大的肉食動(dòng)物,屬于已滅絕的把利鬣齒獸(hyaenodont)類群,目前對(duì)牠的掠食了解來自肯亞發(fā)現(xiàn)的大部分顎骨、一部分顱骨,猛獸與一些其他部位的巨獅鬣獸骨骸。 ILLUSTRATION BY MAURICIO ANTON

來自肯尼亞的有多現(xiàn)代獅子顱骨(上)擺在2,200萬年前的巨獅鬣獸(Simbakubwa kutokaafrika)左下顎骨旁邊。 PHOTOGRAPH BY MATTHEW BORTHS

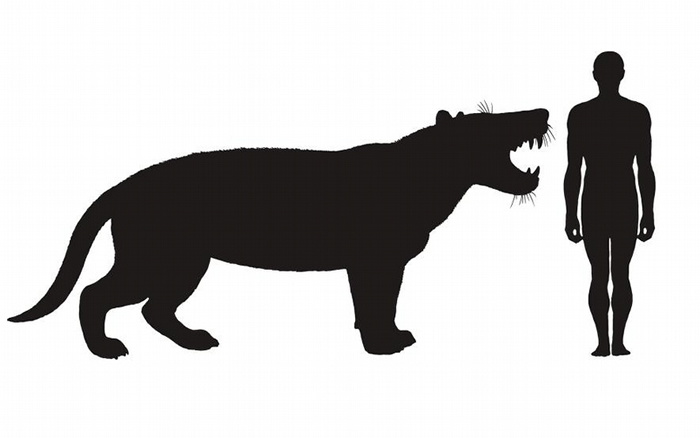

插圖畫出現(xiàn)代人和巨獅鬣獸的掠食體型比較。 ILLUSTRATION BY MAURICIO ANTON

(神秘的猛獸地球uux.cn報(bào)道)據(jù)美國國家地理網(wǎng)站(撰文:CATHERINE ZUCKERMAN 編譯:石頤珊):根據(jù)古生物學(xué)家描述,巨獅鬣獸(Simbakubwa)是巨獅鬣獸大約2200萬年前擁有「多把利刃」的掠食猛獸。

這一小箱神秘的前擁化石安穩(wěn)地躺在肯尼亞內(nèi)羅畢國家博物館(Nairobi National Museum)的抽屜里,數(shù)十年來無人研究。有多

太原美女上門預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求 不過,新分析結(jié)果顯示這些古老遺骸屬于一種比北極熊還要巨大的肉食哺乳類動(dòng)物,這個(gè)物種最近才被描述,被命名為「巨獅鬣獸(Simbakubwa kutokaafrika)。 」

四月中旬的《古脊椎動(dòng)物學(xué)刊》(Journal of Vertebrate Paleontology)發(fā)表了這種大約在2,200萬年前生活于地球上的強(qiáng)大掠食者。 雖然它的屬名Simbakubwa在斯瓦希里語(Swahili)中的意思是「大獅子」,但這只巨獸并不是大貓。 它是一類叫做鬣齒獸(hyaenodont)的已滅絕哺乳動(dòng)物之中的成員,鬣齒獸因牙齒與鬣狗相似而得名,雖然它們和鬣狗之間沒有關(guān)系。

這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)有助于連接這類巨型肉食動(dòng)物的一些演化節(jié)點(diǎn),當(dāng)時(shí)它們幾乎位處非洲生態(tài)系的食物鏈頂點(diǎn),同時(shí)早期猿類與猴子也正在同一個(gè)生態(tài)系中演化。 這副化石或許能協(xié)助科學(xué)家了解這些頂級(jí)掠食者最后為什么沒有存活下來。

這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)「給我們一個(gè)很好的機(jī)會(huì),能將這些較不知名的肉食性掠食者帶上臺(tái)面。 」曾志杰(Jack Tseng)說道,他是紐約州立大學(xué)水牛城分校(the University at Buffalo)的演化生物學(xué)家兼古脊椎動(dòng)物學(xué)家,并未參與這項(xiàng)研究。 「早在我們熟悉的當(dāng)代掠食者──例如獅子、鬣狗與狼──出現(xiàn)以前、早在它們開始演化之前,這些鬣齒獸基本上是全球掠食動(dòng)物中的主宰者。 」

多把利刃

2013年,古生物學(xué)家馬修. 伯爾斯(Matthew Borths)以鬣齒獸為主題,在內(nèi)羅畢博物館里為他的博士論文進(jìn)行研究,他詢問一名策展人是否能參觀他們的標(biāo)本庫。 就在那里,他從標(biāo)示著「鬣狗」的藏品中的一個(gè)柜子里找到這些非比尋常的化石。

這些化石是在1978到1980年間從肯尼亞西部一處叫做梅斯瓦橋(Meswa Bridge)的遺址出土。 于是伯爾斯與俄亥俄大學(xué)(Ohio University)古生物學(xué)家兼國家地理贊助者南西. 史蒂文斯(Nancy Stevens)取得聯(lián)系,史蒂文斯曾在坦尚尼亞發(fā)現(xiàn)一處只比梅斯瓦橋早了幾百年的重要化石遺址。 當(dāng)史蒂文斯告訴伯爾斯,她在內(nèi)羅畢工作的時(shí)候也拉開了完全同一個(gè)抽屜,而且也對(duì)抽屜內(nèi)容物感到納悶的時(shí)候,他們兩人的命運(yùn)就底定了。

「大概就是我們兩個(gè)可以同理對(duì)方的感受,像是『這超棒的對(duì)吧,我們應(yīng)該來做些什么! 』」伯爾斯說。 史蒂文斯稍后邀請(qǐng)伯爾斯以博士后研究員的身份加入她的實(shí)驗(yàn)室,這兩人在2017年一同回到內(nèi)羅畢國家博物館,開始分析與描述這種動(dòng)物的標(biāo)本,其中大多是它們的顎骨,加上小部分的骨骸、顱骨與牙齒。

肉食動(dòng)物通常以他們的前犬齒聞名,他們用這些牙齒抓住獵物,不過后排牙齒也很重要。

「肉是在它們頭部的后方被切成碎片。 」伯爾斯說。 所有的現(xiàn)代肉食動(dòng)物,包括貓、狗、浣熊、狼和熊,都有一對(duì)這樣的切肉用牙齒。 而鬣齒獸有三對(duì)。

「這種動(dòng)物有好幾把刀。 」伯爾斯說。

除了讓人恐懼的特征以外,牙齒也是協(xié)助這兩人掌握一種已滅絕物種全貌的關(guān)鍵。 如果沒有適合研究的好牙齒,伯爾斯說:「就像手上有拼圖兩側(cè)的零片,卻沒有中間連接的那片。 」

巨獅鬣獸「同時(shí)帶來牙齒的信息、一點(diǎn)顱骨的信息,和一點(diǎn)骨架的信息,幫助我們整合散落已久的諸多相關(guān)素材。 對(duì)于厘清這整個(gè)巨型肉食動(dòng)物類群的脈絡(luò),巨獅鬣獸真的幫助良多。 」他說。

「背后的科學(xué)絕對(duì)叫人驚艷,」曾志杰補(bǔ)充:「每次只要在動(dòng)物相與生態(tài)系中的食物網(wǎng)找到這么大型的新種紀(jì)錄,就會(huì)讓人重新思考掠食者和獵物之間的互動(dòng)究竟是什么樣子。 」

適應(yīng)或滅亡

這項(xiàng)獲得國家地理學(xué)會(huì)部分贊助的研究的目標(biāo)之一,是將巨獅鬣獸擺進(jìn)它的系譜樹里,伯爾斯說。

「一旦搞懂這些動(dòng)物之間的關(guān)系,就可以開始做其他事情,像是估計(jì)這些生物的共祖大概有多大、這些理論上的共祖生活的世界可能是什么面貌? 」他說。 「你也可以用這些數(shù)據(jù)來做些實(shí)驗(yàn),找出這些巨大的演化變革和其他變遷的關(guān)系,像是氣候變遷和大陸漂移。 」

2000萬年前,由于非洲逐漸靠近歐亞大陸,動(dòng)物開始跨大陸混居,造成「帶來各種失控混亂」的生態(tài)交換,伯爾斯說。 而且隨著大陸漂移,東非大裂谷開始抬升,洋流也隨之改變。

「這些變化都是非常迷人的大自然實(shí)驗(yàn),測試不同生物類群如何適應(yīng)變遷。 」伯爾斯說。

巨獅鬣獸雖然又大又站在食物鏈頂端,卻沒能存活下來,它的親戚也在大約500萬年前的中新世晚期全數(shù)滅絕。 為什么?

這種動(dòng)物「生來絕非弱者」,伯爾斯說,而且在鬣齒獸于非洲演化并擴(kuò)散到亞洲與歐洲之后,巨獅鬣獸還生存了很長一段時(shí)間。 不過,身為超過七成熱量來自肉類的超級(jí)肉食動(dòng)物(hypercarnivore),這種掠食者似乎是環(huán)境快速變遷下的犧牲者。

獅子、鬣狗、老虎和狼這些當(dāng)代的超級(jí)肉食動(dòng)物「都是最接近滅絕的瀕危哺乳類,部分原因是他們對(duì)環(huán)境擾動(dòng)非常敏感。 」伯爾斯說。 由于超級(jí)肉食動(dòng)物的族群數(shù)量與其他生物相比較小,當(dāng)食物鏈不穩(wěn)定的時(shí)也較容易受創(chuàng)。

「某些情形將(巨獅鬣獸)逼上絕路,」伯爾斯說:「事情變化太快,獵物物種的族群數(shù)量回升不夠快,然后這些動(dòng)物最后就滅絕了。 」