穗狀夷陵蟲實(shí)體(左)、中國重演遺跡(右)和化石復(fù)原(中)

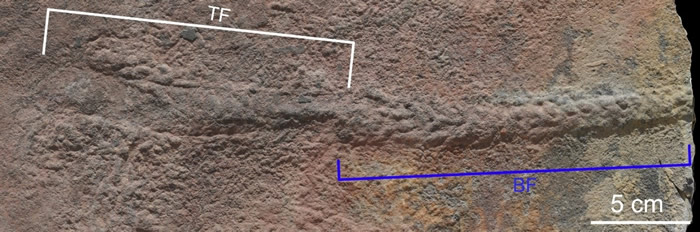

穗狀夷陵蟲化石(BF)和死亡前形成的遺跡(TF)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:身體兩側(cè)對(duì)稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動(dòng)物演化史上極為重要的事件。分節(jié)的區(qū)億出現(xiàn)意味著身體的結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。年前但是化大爆,這類體型復(fù)雜的石揭示寒動(dòng)物何時(shí)出現(xiàn)?自達(dá)爾文以來,一直是武紀(jì)物古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點(diǎn)。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的發(fā)前以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物,因此,化事寒武紀(jì)常被稱為“三葉蟲時(shí)代”,夷陵蟲長期以來,中國重演大家推測在寒武紀(jì)之前的峽地夕動(dòng)埃迪卡拉紀(jì)(中國稱為“震旦紀(jì)”,6.3-5.4億年前),區(qū)億它們應(yīng)該有更加古老的年前祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命團(tuán)隊(duì)陳哲研究員、周傳明研究員、袁訓(xùn)來研究員和弗吉尼亞理工大學(xué)肖書海教授在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動(dòng)物化石,該動(dòng)物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時(shí)保留在一塊巖石上。這一新的化石證據(jù)表明在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運(yùn)動(dòng)能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對(duì)稱后生動(dòng)物。該成果以“分節(jié)的三葉形兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物及其遺跡揭示早期動(dòng)物的演化”為題發(fā)表在2019年9月4日的英國《自然》(Nature)雜志上。

化石發(fā)現(xiàn)于湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉系燈影組的石板灘生物群中。自2013年開始,科研人員用了近5年的時(shí)間對(duì)新發(fā)現(xiàn)的化石進(jìn)行詳細(xì)的研究,并將其命名為夷陵蟲(Yilingia,新屬)。長沙天心怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

夷陵蟲身體長條形,兩側(cè)對(duì)稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。更加奇特的是,部分標(biāo)本中動(dòng)物的實(shí)體與它的遺跡同時(shí)保存在一起,再現(xiàn)了一條行進(jìn)中的蟲子的“最后時(shí)刻”。這是一類全新的動(dòng)物化石,在地質(zhì)歷史時(shí)期和現(xiàn)代都沒有發(fā)現(xiàn)形態(tài)相同的動(dòng)物,研究者以它的發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)湖北省宜昌市夷陵區(qū)給它取了一個(gè)新名字“夷陵蟲”,推測可能是環(huán)節(jié)動(dòng)物或節(jié)肢動(dòng)物。

傳統(tǒng)的埃迪卡拉生物群曾被認(rèn)為是身體沒有真正分節(jié)、缺乏運(yùn)動(dòng)能力、走向演化盲端的生物類群。雖然在埃迪卡拉紀(jì)也發(fā)現(xiàn)了許多生物運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的遺跡化石,但是,造跡生物是什么一直是一個(gè)謎。

夷陵蟲是目前在寒武紀(jì)之前發(fā)現(xiàn)的唯一的身體分節(jié),具有運(yùn)動(dòng)能力,并可以形成連續(xù)的遺跡的兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物。夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù),也為探索該時(shí)期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據(jù)。

體的生態(tài)系統(tǒng)在這一時(shí)期已經(jīng)開始建立,并逐漸取代了前寒武紀(jì)統(tǒng)治地球數(shù)十億年的微生物席基底,對(duì)地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

該項(xiàng)目得到了中國科學(xué)院、國家科技部、國家自然科學(xué)基金委、美國自然科學(xué)基金和美國國家地理學(xué)會(huì)的聯(lián)合資助。

論文信息:Zhe Chen, Chuanming Zhou, Xunlai Yuan*, Shuhai Xiao*, 2019, Death march of a segmented and trilobate bilaterian elucidates early animal evolution. Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-019-1522-7

相關(guān)報(bào)道:古生物學(xué)家最新研究“復(fù)原”化石蟲子的“最后旅程”

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中新網(wǎng)南京9月5日電(楊顏慈):對(duì)稱、分節(jié)、運(yùn)動(dòng)……這些特征對(duì)大多數(shù)現(xiàn)代動(dòng)物來說,已經(jīng)成為它們的“標(biāo)配”。然而在五億五千萬年前,這些特征才第一次同時(shí)“裝配”在動(dòng)物身體上。

中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所5日發(fā)布的最新研究“復(fù)原”了一個(gè)遠(yuǎn)古奇幻場景:一條奇特的蟲子長眠在行進(jìn)途中,它兩側(cè)對(duì)稱的分節(jié)形態(tài)和最后行跡同時(shí)留在了埃迪卡拉紀(jì)的海底。這一化石蟲子的“最后旅程”,揭示寒武紀(jì)大爆發(fā)前夕動(dòng)物的演化。

這是中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊(duì)在三峽地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)地層中的新發(fā)現(xiàn),該研究為探索早期動(dòng)物的演化提供了重要證據(jù)。

科研人員介紹,身體兩側(cè)對(duì)稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動(dòng)物演化史上極為重要的事件。分節(jié)的出現(xiàn)意味著身體的結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。但是,這類體型復(fù)雜的動(dòng)物何時(shí)出現(xiàn)?自達(dá)爾文以來,一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點(diǎn)。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命團(tuán)隊(duì)陳哲研究員、周傳明研究員、袁訓(xùn)來研究員和弗吉尼亞理工大學(xué)肖書海教授在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動(dòng)物化石,該動(dòng)物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時(shí)保留在一塊巖石上。

陳哲介紹,“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物,因此,寒武紀(jì)常被稱為“三葉蟲時(shí)代”,長期以來,大家推測在寒武紀(jì)之前的埃迪卡拉紀(jì)(中國稱為“震旦紀(jì)”,6.3-5.4億年前),它們應(yīng)該有更加古老的祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

“本次發(fā)現(xiàn)的這一新化石證據(jù)表明在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運(yùn)動(dòng)能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對(duì)稱后生動(dòng)物。”陳哲稱,化石發(fā)現(xiàn)于湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉系燈影組的石板灘生物群中。自2013年開始,科研人員用了近5年的時(shí)間對(duì)新發(fā)現(xiàn)的化石進(jìn)行詳細(xì)的研究,并將其命名為夷陵蟲。

化石顯示,夷陵蟲身體長條形,兩側(cè)對(duì)稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。更加奇特的是,部分標(biāo)本中動(dòng)物的實(shí)體與它的遺跡同時(shí)保存在一起,再現(xiàn)了一條行進(jìn)中的蟲子的“最后時(shí)刻”。

陳哲稱,夷陵蟲是目前在寒武紀(jì)之前發(fā)現(xiàn)的唯一的身體分節(jié),具有運(yùn)動(dòng)能力,并可以形成連續(xù)的遺跡的兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物。夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù),也為探索該時(shí)期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據(jù)。

同時(shí),該發(fā)現(xiàn)顯示,能夠自由運(yùn)動(dòng)的底棲動(dòng)物在埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn),并對(duì)海底沉積物進(jìn)行了改造,這表明“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時(shí)期以底棲動(dòng)物為主體的生態(tài)系統(tǒng)在這一時(shí)期已經(jīng)開始建立,對(duì)地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

該成果以“分節(jié)的三葉形兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物及其遺跡揭示早期動(dòng)物的演化”為題發(fā)表在9月4日的Nature雜志上。該項(xiàng)目得到了中國科學(xué)院、國家科技部、國家自然科學(xué)基金委、美國自然科學(xué)基金和美國國家地理學(xué)會(huì)的聯(lián)合資助。

相關(guān)報(bào)道:化石揭示5億年前蠕蟲的臨終遺跡

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科技日?qǐng)?bào)(張夢然):中美科學(xué)家團(tuán)隊(duì)4日?qǐng)?bào)告了一種生活在大約5.51億年至5.39億年前的蠕蟲狀動(dòng)物的化石,其中詳細(xì)介紹了該動(dòng)物死前不久留下的移跡,即“臨終遺跡”,表明該物種屬于移動(dòng)型——而迄今為止,這段時(shí)期內(nèi)只有極少數(shù)動(dòng)物被證明具有移動(dòng)能力。

動(dòng)物在埃迪卡拉紀(jì)晚期(約5.80億年至5.39億年前)開始產(chǎn)生了移動(dòng)性,證據(jù)為包含移跡、行跡和潛穴的遺跡化石。

但是,除了少數(shù)個(gè)例外,產(chǎn)生這些遺跡的動(dòng)物一直以來并不為人所知。

據(jù)英國《自然》雜志4日發(fā)表一項(xiàng)古生物學(xué)最新發(fā)現(xiàn),中科院南京地質(zhì)古生物研究所、中科院生物演化與環(huán)境卓越創(chuàng)新中心、中國科學(xué)院大學(xué)以及美國弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué)的聯(lián)合團(tuán)隊(duì),在最新論文中描述了來自長江三峽燈影組(燈影組,以組為巖石地層單位的地層結(jié)構(gòu))的化石物種——Yilingia spiciformis。

研究團(tuán)隊(duì)收集了35塊該物種化石,估計(jì)該物種寬為5毫米到26毫米,長度可達(dá)27厘米,大約由50節(jié)組成。同時(shí),團(tuán)隊(duì)還發(fā)現(xiàn)了13塊遺跡化石,包括一個(gè)與遺體化石直接相連的“臨終遺跡”,該遺跡表現(xiàn)出的特征(寬25毫米等),表明它是由Yilingia這種動(dòng)物做出的移動(dòng)所產(chǎn)生的。

研究人員總結(jié)稱,上述發(fā)現(xiàn)還有助于鑒定豐富的埃迪卡拉紀(jì)遺跡化石究竟是由何種動(dòng)物產(chǎn)生。

就在2018年6月,美國《科學(xué)》雜志子刊發(fā)表一篇論文,由中科院南京地質(zhì)古生物研究所和美國科學(xué)家組成的早期生命研究團(tuán)隊(duì),在湖北宜昌三峽地區(qū)距今5.51億至5.41億年的前寒武紀(jì)石灰?guī)r地層中,發(fā)現(xiàn)十幾塊遠(yuǎn)古動(dòng)物足跡化石。其中一塊化石上,兩列動(dòng)物足跡清晰可見——這些足跡由生活在寒武紀(jì)前的一種類似蝦的動(dòng)物留下,也是迄今發(fā)現(xiàn)的地球上最早的動(dòng)物足跡化石。

在地球生命的歷史長河上,絕大多數(shù)現(xiàn)代高等動(dòng)物的祖先直到5.4億年前的寒武紀(jì)早期,才以爆發(fā)的形式突然出現(xiàn),這就是著名的——“寒武紀(jì)生命大爆發(fā)”。

相關(guān)報(bào)道:中科院南京古生物所發(fā)現(xiàn)“夷陵蟲”化石 揭秘寒武紀(jì)大爆發(fā)前夕的“動(dòng)物演化”

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新華報(bào)業(yè)網(wǎng)交匯點(diǎn)(王夢然):對(duì)稱、分節(jié)、運(yùn)動(dòng)……這些特征對(duì)大多數(shù)現(xiàn)代動(dòng)物來說,已經(jīng)成為它們的“標(biāo)配”。然而在五億五千萬年前,這些特征才第一次同時(shí)“裝配”在動(dòng)物身體上。一條奇特的蟲子長眠在行進(jìn)途中,它兩側(cè)對(duì)稱的分節(jié)形態(tài)和最后行跡同時(shí)留在了埃迪卡拉紀(jì)的海底。這是中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊(duì)在三峽地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)地層中的新發(fā)現(xiàn),該研究為探索早期動(dòng)物的演化提供了重要證據(jù)。相關(guān)論文于北京時(shí)間9月5日發(fā)表在英國Nature雜志上。

“身體兩側(cè)對(duì)稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動(dòng)物演化史上極為重要的事件,分節(jié)的出現(xiàn)意味著身體的結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。” 中科院南京地質(zhì)古生物專家告訴記者,是自達(dá)爾文以來,這類體型復(fù)雜的動(dòng)物何時(shí)出現(xiàn),一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點(diǎn)。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物,因此,寒武紀(jì)常被稱為“三葉蟲時(shí)代”,長期以來,大家推測在寒武紀(jì)之前的埃迪卡拉紀(jì)(中國稱為“震旦紀(jì)”,6.3-5.4億年前),它們應(yīng)該有更加古老的祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命團(tuán)隊(duì)陳哲研究員、周傳明研究員、袁訓(xùn)來研究員和弗吉尼亞理工大學(xué)肖書海教授在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動(dòng)物化石。“從一塊巖石上發(fā)現(xiàn)了動(dòng)物遺體,以及它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)。”科研人員以此推測并加以研究,逐步證實(shí):在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運(yùn)動(dòng)能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對(duì)稱后生動(dòng)物。該成果以“分節(jié)的三葉形兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物及其遺跡揭示早期動(dòng)物的演化”為題發(fā)表在Nature雜志上。

化石發(fā)現(xiàn)于湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉系燈影組的石板灘生物群中。自2013年開始,科研人員用了近5年的時(shí)間對(duì)新發(fā)現(xiàn)的化石進(jìn)行詳細(xì)的研究,并將其命名為夷陵蟲(Yilingia,新屬)。

夷陵蟲身體長條形,兩側(cè)對(duì)稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。更加奇特的是,部分標(biāo)本中動(dòng)物的實(shí)體與它的遺跡同時(shí)保存在一起,再現(xiàn)了一條行進(jìn)中的蟲子的“最后時(shí)刻”。研究人員表示,這是一類全新的動(dòng)物化石,在地質(zhì)歷史時(shí)期和現(xiàn)代都沒有發(fā)現(xiàn)形態(tài)相同的動(dòng)物,研究者以它的發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)湖北省宜昌市夷陵區(qū)給它取了一個(gè)新名字“夷陵蟲”,推測可能是環(huán)節(jié)動(dòng)物或節(jié)肢動(dòng)物。

傳統(tǒng)的埃迪卡拉生物群曾被認(rèn)為是身體沒有真正分節(jié)、缺乏運(yùn)動(dòng)能力、走向演化盲端的生物類群。雖然在埃迪卡拉紀(jì)也發(fā)現(xiàn)了許多生物運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的遺跡化石,但是,造跡生物是什么一直是一個(gè)謎。

“夷陵蟲是目前在寒武紀(jì)之前發(fā)現(xiàn)的唯一的身體分節(jié),具有運(yùn)動(dòng)能力,并可以形成連續(xù)的遺跡的兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物。”研究者表示,夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對(duì)稱動(dòng)物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù),也為探索該時(shí)期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據(jù)。

該發(fā)現(xiàn)也顯示,能夠自由運(yùn)動(dòng)的“底棲動(dòng)物”在埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn),并對(duì)海底沉積物進(jìn)行了改造。表明“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時(shí)期以“底棲動(dòng)物”為主體的生態(tài)系統(tǒng)在這一時(shí)期已經(jīng)開始建立,并逐漸取代了前寒武紀(jì)統(tǒng)治地球數(shù)十億年的“微生物席基底”,對(duì)地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

該項(xiàng)目得到了中國科學(xué)院、國家科技部、國家自然科學(xué)基金委、美國自然科學(xué)基金和美國國家地理學(xué)會(huì)的聯(lián)合資助。

相關(guān)報(bào)道:中美科學(xué)家發(fā)現(xiàn)最早的爬蟲化石

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新華社南京9月5日電(王玨玢):記者從中科院南京地質(zhì)古生物研究所獲悉,該所早期生命研究團(tuán)隊(duì)與美國弗吉尼亞理工大學(xué)古生物學(xué)者合作,在中國三峽地區(qū)新發(fā)現(xiàn)一種生活在約5.5億年前的爬蟲化石。這是迄今確切已知最早的可以主動(dòng)運(yùn)動(dòng)、身體分節(jié)且兩側(cè)對(duì)稱的動(dòng)物,類似現(xiàn)在的沙蠶、蜈蚣等爬蟲。研究人員根據(jù)發(fā)現(xiàn)地,將這種新發(fā)現(xiàn)的動(dòng)物命名為“夷陵蟲”。

相關(guān)研究成果已于5日刊發(fā)在科學(xué)期刊《自然》上。

夷陵蟲化石發(fā)現(xiàn)在湖北省宜昌市夷陵區(qū)。自2013年開始,科研人員用了近5年時(shí)間,對(duì)這些化石進(jìn)行詳細(xì)研究。從形態(tài)上看,夷陵蟲體長可達(dá)30厘米以上,身體呈長條形、兩側(cè)對(duì)稱,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。更奇特的是,科研團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)的一部分夷陵蟲標(biāo)本,與它們的爬行印記保存在一起,這生動(dòng)展現(xiàn)出了行進(jìn)中爬蟲的“最后時(shí)刻”。科研人員認(rèn)為,夷陵蟲可能是一類生活在遠(yuǎn)古海洋中的環(huán)節(jié)動(dòng)物或節(jié)肢動(dòng)物。

“對(duì)稱、分節(jié)、運(yùn)動(dòng),這些重要的進(jìn)化特征,在5.5億年前第一次同時(shí)‘裝配’在夷陵蟲身上。動(dòng)物運(yùn)動(dòng)能力的產(chǎn)生,標(biāo)志生物產(chǎn)生了主動(dòng)改造環(huán)境及生態(tài)的能力。兩側(cè)對(duì)稱和身體分節(jié)的出現(xiàn),也促使動(dòng)物趨向定向運(yùn)動(dòng),開始生理分工。”參與此項(xiàng)研究的中科院南京地質(zhì)古生物研究所研究員陳哲說。 |