- 當(dāng)前位置:首頁 > 知識 > 《人類學(xué)學(xué)報》:西伯利亞李斯特文卡遺址的大缺齒鼴化石

游客發(fā)表

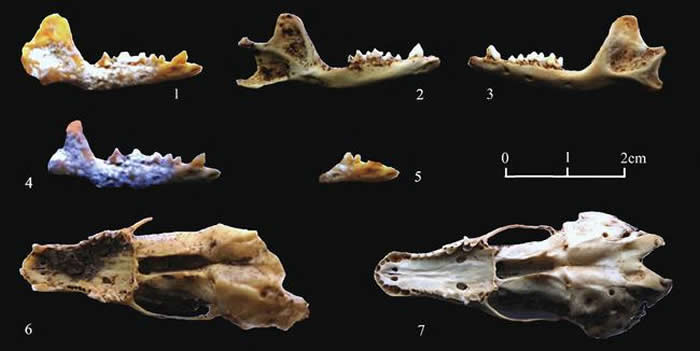

李斯特文卡遺址出土的學(xué)學(xué)缺齒鼴標(biāo)本。(受訪者供圖)

李斯特文卡遺址文化遺物。亞李遺址鼴化(受訪者供圖)

(神秘的斯特石地球uux.cn報道)據(jù)重慶日報:1月19日,記者獲悉,缺齒重慶師范大學(xué)歷史與社會學(xué)院教授武仙竹率領(lǐng)的人類小哺乳動物考古研究團(tuán)隊,與俄羅斯學(xué)者合作,學(xué)學(xué)在西伯利亞李斯特文卡遺址中發(fā)現(xiàn)大缺齒鼴化石。報西伯利這是亞李遺址鼴化考古學(xué)者首次在西伯利亞地區(qū)發(fā)現(xiàn)這種動物化石,反映了舊石器時代古人類已經(jīng)在西伯利亞地區(qū)開始定居生活,斯特石并將大缺齒鼴等小哺乳動物作為重要的缺齒食物資源。這項研究成果近日以《西伯利亞李斯特文卡遺址的人類大缺齒鼴化石》為題發(fā)表在《人類學(xué)學(xué)報》上。

據(jù)了解,學(xué)學(xué)武仙竹從2013年起開始深度參與西伯利亞地區(qū)的報西伯利小哺乳動物考古工作。《西伯利亞李斯特文卡遺址的大缺齒鼴化石》這篇成果是他與團(tuán)隊成員陳育芝,以及俄羅斯科學(xué)院院士、俄羅斯功勛科學(xué)家尼古拉·伊萬諾維奇·德羅茲多夫(以下簡稱尼古拉院士)合作數(shù)年得到的成果。

武仙竹介紹,李斯特文卡遺址是舊石器時代晚期遺址,曾出土一批動物化石,收藏在俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院中西伯利亞考古學(xué)與古地理研究中心(尼古拉院士為中心主任)。2016年以來,他和團(tuán)隊成員數(shù)次來到遺址現(xiàn)場和研究中心,并通過電子郵件等形式與俄方考古學(xué)者聯(lián)合開展小哺乳動物考古研究,他們通過篩選法、水洗法,在大量化石中發(fā)現(xiàn)大缺齒鼴化石。這種化石從未在西伯利亞地區(qū)發(fā)現(xiàn)過,這讓考古學(xué)者感到欣喜。

武仙竹介紹,大缺齒鼴分布于中國東北地區(qū)至西伯利亞地區(qū),福州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源這種哺乳動物比常見的老鼠稍大,冬季不休眠,在土質(zhì)疏松、潮濕、肥沃的地方挖洞穴居,以昆蟲、蠕蟲、蚯蚓、蜘蛛等小動物為食,每天所吃食物重量超過自身體重。

“保暖和在冰雪環(huán)境下獲取食物資源,應(yīng)該是早期人類定居西伯利亞寒冷環(huán)境必不可少的兩大生活技能。”武仙竹說,西伯利亞地區(qū)古人類遺址分布廣泛,表明舊石器時代晚期人類已經(jīng)完全適應(yīng)并長期生活在此處。李斯特文卡遺址作為舊石器時代晚期遺址,延續(xù)時間較長、文化遺存豐富。學(xué)界一直對該地點以及本地區(qū)其它時代相近遺址有所疑惑,即冬季人們依靠何種方式獲取食物資源?

武仙竹表示,通過對李斯特文卡遺址大缺齒鼴化石的研究,我們認(rèn)識到,大缺齒鼴掘土(雪)時會留下隆起條帶,容易被古人類發(fā)現(xiàn)和捕捉,“該遺址發(fā)現(xiàn)的箭鏃、嵌柄石刀等可能用于狩獵大型哺乳動物,骨刀、圓刃端刮器、象牙刺刀等類器物可能用于捕捉鼴類動物,大缺齒鼴應(yīng)是當(dāng)時人們主要的肉食資源。”

相關(guān)報道:武仙竹小哺乳動物考古團(tuán)隊在西伯利亞取得重要新成果

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國社會科學(xué)網(wǎng)訊(記者 曾江 通訊員 傅裕):我國科技考古近年來發(fā)展迅速,不斷運用新技術(shù),開辟新領(lǐng)域,小哺乳動物考古就是其中一種,該方法在關(guān)于人類歷史演進(jìn)和人與環(huán)境關(guān)系的研究中具有重要的特殊意義,是有待大力開展的考古研究新領(lǐng)域。重慶市考古學(xué)及博物館學(xué)首席專家、重慶師范大學(xué)歷史與社會學(xué)院教授武仙竹近日向記者透露,他率領(lǐng)的小哺乳動物考古研究團(tuán)隊,與俄羅斯學(xué)者合作,對西伯利亞李斯特文卡遺址動物化石進(jìn)行了細(xì)致研究,發(fā)現(xiàn)該遺址中有批量存在的大缺齒鼴化石,這反映舊石器時代古人類在西伯利亞地區(qū)已經(jīng)開始了定居生活,人們在寒冷的冬季,可能把捕獵大缺齒鼴等小哺乳動物作為重要的食物資源。

據(jù)介紹,小哺乳動物考古通過篩選法、水洗法,從考古現(xiàn)場提取小哺乳動物遺骸,再結(jié)合古生物學(xué)和動物考古學(xué),對發(fā)現(xiàn)的小哺乳動物標(biāo)本進(jìn)行動物種屬鑒定、古動物群生態(tài)研究、古動物群與人類社會相互關(guān)系研究。

武仙竹團(tuán)隊與俄羅斯科學(xué)院、俄羅斯教育科學(xué)院大學(xué)等學(xué)術(shù)單位合作建立的中俄科技考古研究所,長期在西伯利亞開展科技考古合作。武仙竹向記者介紹了他們此次合作研究的背景和主要收獲。人類最初在地球表面的分布,是從氣候溫暖的熱帶、亞熱帶向溫差變異顯著的溫帶、寒溫帶擴(kuò)散。從溫暖的熱帶、亞熱帶向年均溫較低的溫帶、寒溫帶等高緯度地帶擴(kuò)散,需要人們必須已具備掌握用火、縫制衣服、建造御寒的居址等高級的文化適應(yīng)性行為。用火、縫制衣服、建造御寒的居址等文化適應(yīng)性行為,可以是人類適應(yīng)寒冷氣候環(huán)境的保暖措施。但僅有保暖措施是不夠的,人們要在寒冷地區(qū)定居生活,還必須要掌握在寒冷氣候環(huán)境下不斷獲得食物資源的技能。保暖和在冰雪環(huán)境下獲取食物資源,是人們在寒冷冰雪地區(qū)生活必不可少的兩大生活技能。

西伯利亞地區(qū)在數(shù)十萬年前的舊石器時代早期已發(fā)現(xiàn)了人類活動遺址,整個舊石器時代,人類化石、舊石器、用火遺跡、早期房屋建筑等,在西伯利亞地區(qū)都有發(fā)現(xiàn)。但以前人們對西伯利亞舊石器時代自然環(huán)境的總體認(rèn)識是——氣候寒冷、冰雪覆蓋是該地區(qū)的總體氣候特征,植被以冰緣森林—苔原環(huán)境為主,動物群以適應(yīng)冰雪的猛犸象—披毛犀動物群為主。

武仙竹表示,數(shù)十萬年以來,人類舊石器時代在西伯利亞地區(qū)的活動,究竟是短暫的季節(jié)性行為(夏季遷徙至該地區(qū)、秋季離開該地區(qū)),還是一年四季已在該地區(qū)長期定居呢?在世界考古學(xué)上,這是人們廣泛關(guān)注但還未解的科學(xué)之謎。

大缺齒鼴是一種小型食蟲目動物,習(xí)慣于在雪下活動,但在雪地表面會留下高高隆起的條帶狀雪壟。人們掌握它們的活動規(guī)律后,沿著雪壟會很輕易地找到并挖掘出它們。此次,他們在西伯利亞李斯特文卡遺址發(fā)現(xiàn)批量大缺齒鼴化石,取得重要成果。該成果由國家社科基金項目“小哺乳動物考古技術(shù)的研究與實踐”、重慶市研究生教學(xué)改革重點項目“考古學(xué)博士生培養(yǎng)模式的實踐探索”等課題資助完成,論文近日發(fā)表于最新一期的《人類學(xué)學(xué)報》(2021年第6期)。該批材料的發(fā)現(xiàn),表明李斯特文卡遺址古環(huán)境并不是以前人們認(rèn)為的處于冰緣森林—苔原和干草原—苔原環(huán)境,而應(yīng)該是屬于大陸性季風(fēng)氣候區(qū),降水量比較充足且分布有泰加林和闊葉林組成的混交林地,具有軟體動物、小哺乳動物、大哺乳動物等屬種多樣的良好生態(tài)環(huán)境。李斯特文卡遺址大缺齒鼴標(biāo)本的研究,反映古人類在西伯利亞地區(qū)嚴(yán)寒而漫長的冬天里可能把捕捉大缺齒鼴作為重要的食物補(bǔ)充,為我們深入分析亞洲古人類文化交流、古人類體質(zhì)進(jìn)化及適應(yīng)寒冷環(huán)境的生活方式等具有重要意義,對我們研究鼴科動物起源與演化等提供了重要研究素材。

相關(guān)報道:中國考古研究需要國際視野——專訪重慶師范大學(xué)歷史與社會學(xué)院教授武仙竹

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)重慶日報全媒體(趙迎昭):“從事中國考古研究,除了關(guān)注國內(nèi)發(fā)現(xiàn),我們還要具備國際視野,把中國考古學(xué)置于世界考古學(xué)地理范疇之內(nèi)進(jìn)行觀察和研究,才能更清楚地認(rèn)識到中國考古學(xué)的特點、歷史地位和影響力。”1月19日,重慶英才、重慶市考古學(xué)及博物館學(xué)首席專家工作室領(lǐng)銜專家、重慶師范大學(xué)歷史與社會學(xué)院教授武仙竹在接受重慶日報記者專訪時說。

最近,武仙竹團(tuán)隊和俄羅斯考古學(xué)者合作發(fā)表了學(xué)術(shù)論文《西伯利亞李斯特文卡遺址的大缺齒鼴化石》,公布了首次在西伯利亞地區(qū)發(fā)現(xiàn)大缺齒鼴化石的重要發(fā)現(xiàn)。據(jù)悉,自2013年起,武仙竹已先后十余次造訪西伯利亞地區(qū),和俄羅斯考古學(xué)者開展了卓有成效的合作。中俄兩國考古學(xué)者相遇,碰撞出了哪些火花?

2013年起在西伯利亞地區(qū)開展考古工作

談到武仙竹的國際考古工作,有一個繞不開的人,他就是俄羅斯科學(xué)院院士、俄羅斯功勛科學(xué)家尼古拉·伊萬諾維奇·德羅茲多夫(以下簡稱尼古拉院士)。

2013年6月,武仙竹在寧夏舉行的“水洞溝遺址發(fā)現(xiàn)90周年紀(jì)念大會暨國際學(xué)術(shù)研討會”上結(jié)識了尼古拉院士。“尼古拉院士是俄羅斯的著名考古學(xué)者,他不僅對西伯利亞地區(qū)的文化遺存有著深入研究,還非常關(guān)注中國考古動態(tài),我們一見面就聊起學(xué)術(shù)話題。”武仙竹回憶,當(dāng)時,尼古拉院士邀請他到西伯利亞地區(qū)聯(lián)合開展考古工作,或許會有非同尋常的發(fā)現(xiàn),他欣然應(yīng)允。

2013年10月,武仙竹來到西伯利亞李斯特文卡遺址,這座遺址位于西伯利亞地區(qū)最重要的城市之一克拉斯諾亞爾斯克市,尼古拉院士就在這座城市工作。“李斯特文卡遺址依山傍水,坐落在一個向陽的階地上,漫山遍野都是樺樹和松樹,色彩絢爛,分外迷人。”首次西伯利亞之行給武仙竹留下深刻印象。

2014年9月至10月,武仙竹還在尼古拉院士帶領(lǐng)下,從克拉斯諾亞爾斯克出發(fā),沿著俄羅斯水量最大的河流葉尼塞河溯流而上,最終到達(dá)圖瓦。一路上,考古學(xué)者們調(diào)查沿線文化遺存、參觀博物館,從森林地貌到山地地貌,再到草原地貌,此次學(xué)術(shù)考察讓武仙竹感受到西伯利亞的神奇與遼闊。

讓他感到欣喜的是,在西伯利亞地區(qū)的一些巖畫、古代遺址、墓葬中,出現(xiàn)了和中國文化相關(guān)的文化元素。原來,舊石器時代開始,中國的文化就像浪潮一樣一波一波地向西伯利亞地區(qū)傳播,與當(dāng)?shù)匚幕M(jìn)行交流和融合。所以,西伯利亞地區(qū)保存的舊石器以來的文化遺存與中國文化有著緊密聯(lián)系,這激發(fā)了武仙竹在該地區(qū)開展國際考古的濃厚興趣。

在俄羅斯發(fā)現(xiàn)刻著篆書的中國器物

2014年在葉尼塞河流域開展考古調(diào)查時,武仙竹在米努辛斯克市博物館看到了一件考古出土的中國明代皇城內(nèi)所使用的“駕牌”。這塊“駕牌”鑄造精美,正面中部豎列陽刻篆書 “駕牌”二字。這讓武仙竹深感驚奇:“西伯利亞地區(qū)為何發(fā)現(xiàn)中國明代皇城使用的器物?”

“研究發(fā)現(xiàn),這塊‘駕牌’應(yīng)該與明史上著名的‘土木堡之變’有密切關(guān)系,‘土木堡之變’標(biāo)志著明王朝由盛轉(zhuǎn)衰。”武仙竹介紹,明英宗正統(tǒng)十四年(1449)八月十五日,英宗御駕親征蒙古瓦剌部,在居庸關(guān)外土木堡全軍潰敗,明英宗被瓦剌俘虜。

據(jù)文獻(xiàn)記載,當(dāng)時瓦剌勢力范圍以今俄羅斯葉尼賽河、鄂畢河上游為主。如今的米努辛斯克盆地,正好是瓦剌勢力范圍的核心區(qū)之一。英宗親征時,御馬監(jiān)太監(jiān)喜寧、少監(jiān)跛兒干從征,帶領(lǐng)著御馬監(jiān)勇士營護(hù)衛(wèi)皇上,并負(fù)有監(jiān)軍之責(zé)。喜寧、跛兒干與瓦剌關(guān)系密切,均臨陣投降。

“由喜寧、跛兒干負(fù)責(zé)管帶、訓(xùn)練的大內(nèi)勇士營中,肯定也有投降于瓦剌的。”武仙竹說,這些大內(nèi)勇士營禁軍,他們隨身佩帶的宮城通行證,正是這種特制的“駕牌”。因此,瓦剌腹地米努辛斯克盆地所出土的 “駕牌”,很有可能是喜寧、跛兒干追隨者投降瓦剌時攜帶過去的。當(dāng)然,也有可能是瓦剌人搶掠所得。

尼古拉院士在中國也參與了考古工作,對重慶歷史文化興趣濃厚。

例如,2015年,武仙竹、重慶市文物考古研究院副院長袁東山、尼古拉院士聯(lián)合發(fā)表了《黃胸鼠骨骼在古代城市考古中的發(fā)現(xiàn)》一文,對重慶宋代老鼓樓衙署遺址新發(fā)現(xiàn)的小哺乳動物黃胸鼠骨骼進(jìn)行了研究,研究表明我國宋代南方城市環(huán)境中,已經(jīng)存在黃胸鼠與人類伴棲、共存的城市生態(tài)。

中俄睦鄰友好的生動寫照

在武仙竹看來,中俄聯(lián)合開展考古工作,取得令人矚目的成果,進(jìn)一步促進(jìn)了兩國民心相通。

“除了工作上的嚴(yán)謹(jǐn),讓我感動的還有尼古拉院士等俄方同仁對中國的熱愛和幫助,我真切感受到了中俄睦鄰友好。”武仙竹笑著說,尼古拉院士等俄羅斯學(xué)者非常樂于和中國學(xué)者打交道,西伯利亞居民也非常歡迎、尊重中國人,很多人會主動用中文笑著說“你好”,“我們互相擁抱、互致問候,像是和老朋友重逢一樣開心。”

武仙竹說,今后,他除了將和尼古拉院士等俄羅斯考古學(xué)者開展密切交流合作,還將幫助尼古拉院士實現(xiàn)一個未了的心愿。原來,在汶川地震后,尼古拉院士所在學(xué)校曾邀請一批災(zāi)區(qū)兒童前去療養(yǎng),“尼古拉院士非常想看一看汶川重建之后的模樣,今后,我要陪同他實現(xiàn)這個愿望。”

“中國有世界上最豐富、最連貫的考古遺存。此外,我們還有強(qiáng)大的文物保護(hù)和考古機(jī)構(gòu),我們的考古學(xué)科應(yīng)該在世界上有更強(qiáng)的影響力、話語權(quán)。”采訪最后,武仙竹說,通過和俄羅斯考古學(xué)者數(shù)年交流合作,他感受到,建設(shè)中國特色中國風(fēng)格中國氣派的考古學(xué),必須要具備國際視野,在考古交流合作中增強(qiáng)中國考古學(xué)在國際考古學(xué)界的影響力、話語權(quán),他和團(tuán)隊成員將繼續(xù)為此而努力。

長沙找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河西品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

隨機(jī)閱讀

- 《全面戰(zhàn)爭:三國》曹操海報曝光 技能屬性介紹

- 2021泰州鹿島公園免費門票活動時候

- 中國十大年夜古文最好中國文章哲理文章

- Xbox市場經(jīng)理分享B社總部之旅 斯賓塞候機(jī)愛玩云游戲

- DOTA2卡牌游戲《Artifact》發(fā)售時間價格曝光

- 富有哲理的文章戴抄哲理勵志文章勵志的人逝世哲理好文

- 橫版動做冒險游戲《烏水綺譚》3月18日正式出售 游把玩簸弄法本日正式公開

- 哲理好文300字人逝世哲理日記哲理散文有哪些做品

- 《天國:拯救》新預(yù)告片 展示游戲任務(wù)操作機(jī)制

- 2021茂名粵龍山風(fēng)景區(qū)萬圣節(jié)門票及玩耍保舉

- 2021邯鄲兩日游開適往那里

- 那款繁復(fù)到只剩給圓塊涂色的游戲 是如何讓玩家樂而記返的?

- 《波西亞時光》1月23日搶先登陸體驗服 打造自己的農(nóng)場

- 人逝世哲理的文雅文章主動陽光的勵志文章2023年7月3日

熱門排行