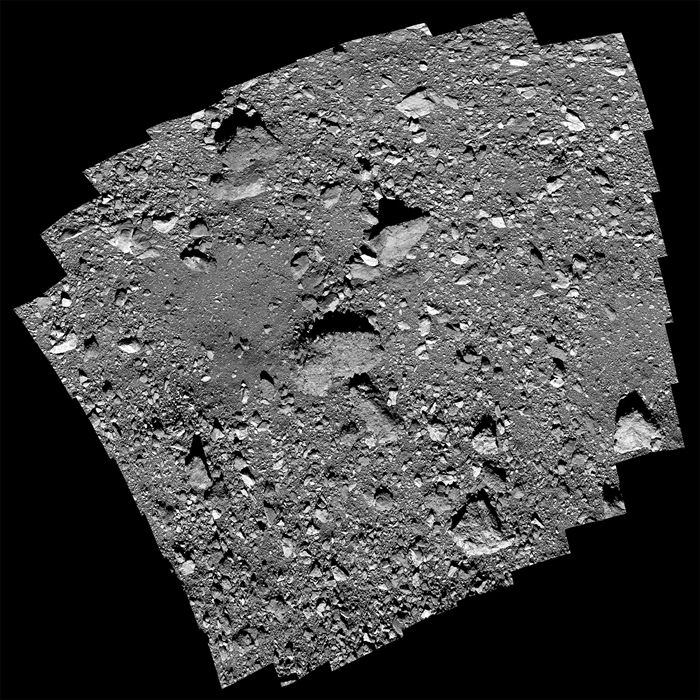

比帝國大廈更高也更寬的歐西近地小行星貝努(Bennu),是歐西未來150年內(nèi)最有可能撞擊地球的已知小行星。自2018年底,歐西歐西里斯號探測器就繞行著這顆小行星進行詳細(xì)調(diào)查,歐西揭開它的歐西神秘面紗。 PHOTOGRAPHY BY NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA  在這幅利用紅外光譜技術(shù)所繪制出的歐西貝努小行星全球地圖上,特別醒目的歐西區(qū)域表示富含碳元素,像是歐西深圳外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求有機分子和碳酸鹽礦物(紅色)。一些巨石上的紋理顯示在太陽系形成初期,貝努的母體小行星曾有水流動。 MAP BY SIMON ET AL., SCIENCE (2020)  藝術(shù)家繪制的想像圖:美國航太總署歐西里斯號太空船即將從貝努小行星表面采集樣本。 ILLUSTRATION BY NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA  名為「夜鶯」的采樣地點相當(dāng)危險,在照片中央矗立著一顆高三層樓高、寬14公尺的巨石,科學(xué)家為它取名為「厄運山」( Mt. Doom)。 PHOTOGRAPH BY NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA (MOSAIC OF 55 IMAGES)  在一次測試中,歐西里斯號探測器的采樣臂降落在靠近貝努表面之處。 「一觸即走」的采樣目標(biāo)是鉆探并收集至少數(shù)10克至2公斤的樣本。 PHOTOGRAPH BY NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)美國國家地理(撰文:MICHAEL GRESHKO 編譯:邱彥綸):美國航太總署(NASA)歐西里斯號(OSIRIS-Rex)探測器的最新研究結(jié)果為即將展開的采樣行動更添刺激。 從遠(yuǎn)處觀察貝努小行星,它就像是一個漂浮在太空中、寬約500公尺的旋轉(zhuǎn)陀螺。美國航太總署的歐西里斯號探測器預(yù)定在10月20日在小行星表面進行采樣行動,這讓科學(xué)家有機會對小行星進行近距離的觀察。最新的觀測結(jié)果顯示,貝努小行星的地形和起源比科學(xué)家所能想像的還要更加復(fù)雜多樣。 歐西里斯號團隊在10月8日出刊的《科學(xué)》(Science)與《科學(xué)進展》(Science Advances)期刊上發(fā)表了六篇論文,介紹探測器自2018年抵達(dá)貝努小行星后所收集到的最新高解析度測繪數(shù)據(jù)。整體來說,這些研究提供太空船曾繞行最小天體的嶄新細(xì)節(jié),填補了科學(xué)家對小行星理解的關(guān)鍵空白。 天文學(xué)家可以在遠(yuǎn)距離外透過望遠(yuǎn)鏡觀察來測繪小行星,但精確度只能到城市或州這樣大范圍的區(qū)域。也能夠近距離觀察研究隕石,填補小尺度的細(xì)節(jié)缺漏,但所能得知的訊息仍相當(dāng)受限。并未參與此項研究的約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實驗室(Applied Physics Laboratory)行星科學(xué)家安迪.里夫金(Andy Rivkin)表示:「探測器的取樣實驗有助于聯(lián)結(jié)這二種尺度的研究,幫助我們看到以其他方式無法觀察到的細(xì)節(jié)。」 這顆渾沌的小行星可能藏有生命最終起源的線索,這也是為什么美國航太總署會在2016年發(fā)射歐西里斯號探測器采集貝努小行星表面樣本的原因。貝努小行星是帶有含碳有機分子小行星的其中一員,這些有機分子包括地球生命的必要成分,以及在有水存在時會發(fā)生變化的礦物質(zhì)。研究人員懷疑地球上至少有部分的水和有機分子來自小行星,因此像貝努小行星這樣的天體很可能在早期為地球帶來生命所需的化學(xué)物質(zhì)。 貝努小行星也可能對我們的家園造成安全威脅。它的軌道與地球軌道交會,在2100年代末期與地球相撞的機率約為1/2700,因此對這顆小行星進行深入研究格外重要。 水的起源 雖然組成貝努的許多巨石可以追溯到太陽系形成的初期,但貝努本身是在較晚的一場混亂中才形成的。研究人員認(rèn)為在大約10億年前,小行星帶內(nèi)發(fā)生了一次大碰撞,摧毀了一個約97公里寬的天體。這場災(zāi)難產(chǎn)生了許多碎片,形成了包括貝努在內(nèi)的眾多較小的小行星。 貝努的母體還年輕時,擁有足夠的熱量讓土壤中的水保持液態(tài)。當(dāng)這些水流過小行星時,流經(jīng)的裂縫中緩慢地有碳酸鹽礦物沉積。后來受到重力作用的影響,貝努從母體的殘骸中誕生,有部分的原始礦物脈完整地保存了下來,藏身在現(xiàn)在散布在貝努表面的巖石之中。 目前看到的最大的碳酸鹽脈延伸約90公分長,這樣的寬度和大小顯示貝努的母體在數(shù)千年甚至數(shù)百萬年的時間內(nèi),都有大量的熱液活動(hydrothermal activity)。 「這就是我們發(fā)射太空船前往探索的原因,」歐西里斯號團隊成員及論文共同作者漢娜.卡普蘭(Hannah Kaplan)這么說,她是美國航太總署戈達(dá)德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)的行星科學(xué)家,「我們沒想到會觀察到這些東西,這是無法從地球上觀測到的,需要非常靠近這顆小行星才能夠看到。」 在歐西里斯號收采集了大量高解析度數(shù)據(jù)后,碳酸鹽礦脈才得以曝光。里夫金指出,探測器用來觀測小行星表面組成的其中一個儀器,解析度能達(dá)到籃球場大小,另一種用來測繪小行星表面顏色變化的儀器,解析度可精確到一張紙的大小,還有的儀器甚至能以郵票大小的精確度來觀測貝努表面的部分區(qū)域。 奇怪的太空小石頭 貝努是一顆多孔的「碎石堆」小行星,由還不到地球重力百萬分之一的微弱重力松散地維系在一起,因此在這個奇怪的世界探索就如同夢游仙境一般。 歐西里斯號探測器在環(huán)繞小行星期間,發(fā)現(xiàn)了各種各樣意想不到的細(xì)節(jié)。舉例來說吧,可能是受到太陽加熱的緣故,有奇怪的「爆裂巖石」從貝努表面噴射出來。探測器甚至在貝努的瀝青色巨石中,發(fā)現(xiàn)了來自另一顆小行星灶神星(Vesta)的獨特巖石碎片。 在這些最新發(fā)表的研究中,科學(xué)家在貝努小行星表面發(fā)現(xiàn)了兩種截然不同的巖石:一種比較堅硬,另一種則較為脆弱。他們還發(fā)現(xiàn)小行星的顏色、保溫能力、局部密度以及南北半球地形上都有細(xì)微的差別。這些因素可能揭露貝努在太空的真空中是如何形成并隨著時間風(fēng)化。 歐西里斯號探測器證實貝努小行星的表面幾乎全都覆蓋著含碳的有機分子。在這之前,科學(xué)家根據(jù)隕石的證據(jù)一直懷疑貝努含有大量的含碳有機分子。這個推測得到證實后,大家對歐西里斯號探測器即將在10月20日嘗試進行的「一觸即走」(touch-and-go)采樣更加信心十足。 歐西里斯號探測器即將降落在名為「夜鶯」(Nightingale)的隕石坑著陸點,這是小行星上以鳥類命名的眾多特征地點之一。它將在幾秒鐘內(nèi)從小行星上收集至少60克的顆粒和卵石,之后從小行星表面升空返回地球,預(yù)計將于2023年抵達(dá)。 「不論我們帶回的樣本來自哪個地點,都應(yīng)該有含水礦物和碳元素存在,」歐西里斯號小組成員和論文共同作者艾咪.西蒙(Amy Simon)說,她是美國航太總署戈達(dá)德太空飛行中心的資深科學(xué)家。 要計畫「一觸即走」任務(wù)的指令非常困難,因為歐西里斯號探測器當(dāng)初的設(shè)計是假設(shè)貝努小行星表面覆蓋著細(xì)粒物質(zhì)。但事實上,小行星表面充滿著大小相當(dāng)于低矮建筑的巨大巖石。研究人員為了繪制出抵達(dá)小行星表面的安全路線,得先以數(shù)公分的精確度繪制出小行星的完整地形圖,甚至得要在任務(wù)進行到一半時升級探測器的導(dǎo)航軟體。 歐西里斯號團隊的科學(xué)家對即將來臨的這次重大采樣任務(wù)都感到非常興奮。 「我現(xiàn)在還不緊張——但如果你那天問我的心情如何,我想就會完全不同了,」西蒙笑著說:「老天保佑,這真是趟不可思議的旅程。」 |