《美國體質人類學雜志》:安徽華龍洞古人類股骨形態研究新進展

時間:2025-11-23 16:23:39 出處:熱點閱讀(143)

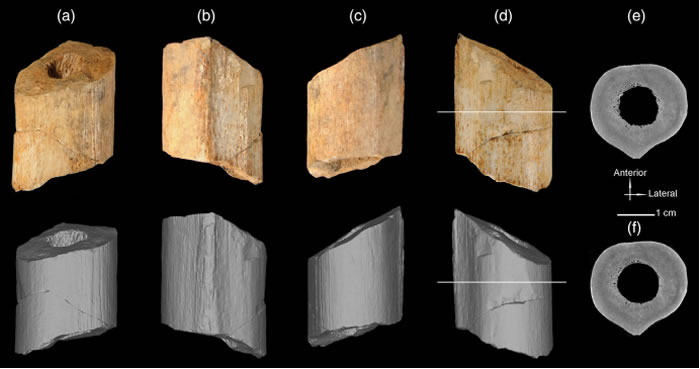

華龍洞HLD11股骨

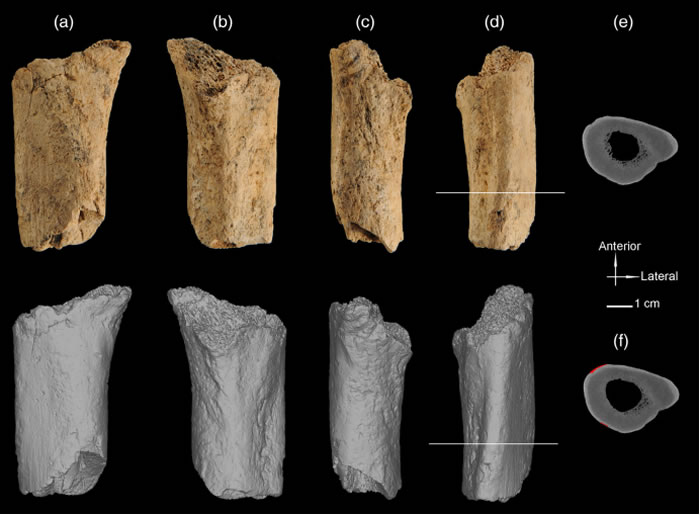

華龍洞HLD15股骨

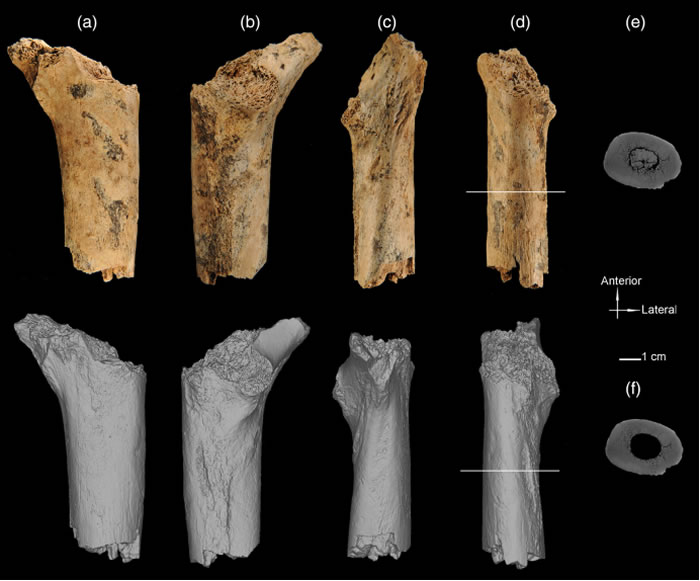

華龍洞HLD16股骨

(神秘的美國地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:2021年1月11日《美國體質人類學雜志》(American Journal of Physical Anthropology)發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所邢松等關于安徽華龍洞古人類的最新研究成果。在該項研究中,體質態研研究人員首次報道了華龍洞古人類的人類哈爾濱美女上門聯系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求肢骨形態。

華龍洞位于安徽省東至縣,學雜長江以南約10公里。志安2014年以來,徽華中國科學院古脊椎動物與古人類研究所會同安徽省文物考古研究所、龍洞類股東至縣文管所對該地點開展了連續發掘,古人骨形發現了包括一件較完整的究新進展頭骨在內的多件人類化石。此外,美國還發現了石器和動物骨骼表面痕跡等反映古人類生存活動的體質態研征集以及大量動物化石。根據動物群組成和年代測試分析,人類確定華龍洞古人類生存年代在大約30萬年前。學雜

在華龍洞發現的志安人類化石中,包括三件股骨。徽華作為華龍洞人類化石系列研究之一,研究人員對該地點出土的3件股骨(編號為HLD11、15、16)形態進行了詳細描述和對比。除傳統的骨骼形態觀測外,本研究還使用micro-CT掃描華龍洞股骨材料,哈爾濱美女上門聯系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求獲得特定位置的斷面(80%和50%),并計算了一系列生物力學參數,包括骨密質所占斷面面積百分比(反映的是股骨軸向抗壓力和張力的剛度)和截面慣性矩(反映的是股骨抗彎剛度)。

通過與中晚更新世的直立人、尼安德特人、早期現代人等的對比發現,HLD 11股骨在整體尺寸、生物力學指標、外輪廓形狀上落入中更新世和晚更新世古老人群(尼安德特人)變異范圍內。HLD11股骨外輪廓形狀較圓,無早期現代人明顯的股骨脊,這種形態的股骨在周口店以及其他中更新世人群中較為常見,直到晚更新世早期現代人出現的時候才出現股骨脊這個形態特征。同中更新世古人類和早期現代人一樣,HLD15和16股骨近端骨干表現出內外側方向上的擴展,而大多數尼安德特人在該區域的斷面較圓。HLD15和16股骨與中更新世古人類主要差別在于顯著的臀肌粗隆,這一特點一直到較晚的早期現代人才普遍存在。值得一提的是HLD15股骨有第三轉子,這一結構與臀大肌附著有關,在早期現代人之前,只在周口店直立人中出現過。

在中國,中更新世(約78-13萬年前)人類肢骨相對頭骨、下頜以及牙齒來說比較稀缺,只有在北京周口店、遼寧金牛山發現過。而肢骨同其他解剖部位一樣,能夠提供一定的分類信息。更加重要的是肢骨具有可塑性,在人類生活過程中根據外力而改變自身形態,所以通過化石形態可以在一定程度上推斷古人類的行為方式。通過研究發現,華龍洞股骨在保留中更新世股骨特征的同時,在另外一組性狀上已經與早期現代人接近,這對追溯現代人肢骨形態的出現模式具有重要意義。

這篇論文的作者還包括吳秀杰、劉武、裴樹文、蔡演軍、同號文等。這項研究得到中國科學院戰略先導專項和國家自然科學基金的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/ajpa.24121

相關報道:安徽華龍洞古人類股骨形態研究獲進展

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(崔雪芹):1月11日,《美國體質人類學雜志》發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所邢松等關于安徽華龍洞古人類的最新研究成果。在該項研究中,研究人員首次報道了華龍洞古人類的肢骨形態。

通過研究發現,華龍洞股骨在保留中更新世股骨特征的同時,在另外一組性狀上已經與早期現代人接近,這對追溯現代人肢骨形態的出現模式具有重要意義。

華龍洞位于安徽省東至縣,長江以南約10公里。2014年以來,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所會同安徽省文物考古研究所、東至縣文管所對該地點開展了連續發掘,發現了包括一件較完整的頭骨在內的多件人類化石。此外,還發現了石器和動物骨骼表面痕跡等反映古人類生存活動的征集以及大量動物化石。根據動物群組成和年代測試分析,確定華龍洞古人類生存年代在大約30萬年年前。

在華龍洞發現的人類化石中,包括三件股骨。作為華龍洞人類化石系列研究之一,研究人員對該地點出土的3件股骨(編號為HLD11、15、16)形態進行了詳細描述和對比。除傳統的骨骼形態觀測外,該研究還使用micro-CT掃描華龍洞股骨材料,獲得特定位置的斷面(80%和50%),并計算了一系列生物力學參數,包括骨密質所占斷面面積百分比(反映的是股骨軸向抗壓力和張力的剛度)和截面慣性矩(反映的是股骨抗彎剛度)。

通過與中晚更新世的直立人、尼安德特人、早期現代人等的對比發現,HLD 11股骨在整體尺寸、生物力學指標、外輪廓形狀上落入中更新世和晚更新世古老人群(尼安德特人)變異范圍內。HLD11股骨外輪廓形狀較圓,無早期現代人明顯的股骨脊,這種形態的股骨在周口店以及其他中更新世人群中較為常見,直到晚更新世早期現代人出現的時候才出現股骨脊這個形態特征。

同中更新世古人類和早期現代人一樣,HLD15和16股骨近端骨干表現出內外側方向上的擴展,而大多數尼安德特人在該區域的斷面較圓。HLD15和16股骨與中更新世古人類主要差別在于顯著的臀肌粗隆,這一特點一直到較晚的早期現代人才普遍存在。值得一提的是HLD15股骨有第三轉子,這一結構與臀大肌附著有關,在早期現代人之前,只在周口店直立人中出現過。

在中國,中更新世(約78萬-13萬年前)人類肢骨相對頭骨、下頜以及牙齒來說比較稀缺,只有在北京周口店、遼寧金牛山發現過。而肢骨同其他解剖部位一樣,能夠提供一定的分類信息。更加重要的是肢骨具有可塑性,在人類生活過程中根據外力而改變自身形態,所以通過化石形態可以在一定程度上推斷古人類的行為方式。

這項研究得到中國科學院戰略先導專項和國家自然科學基金的資助。

相關論文信息:https://doi.org/10.1002/ajpa.24121

相關報道:中科院團隊:30萬年前華龍洞古人類股骨已與早期現代人接近

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京1月13日電(記者 孫自法):“我們是誰?我們從哪里來?”這類涉及人類發展演化的研究一直備受關注。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)科研團隊最新完成的一項研究成果表明,30萬年前安徽華龍洞古人類股骨性狀已經與早期現代人接近,這對追溯現代人肢骨(股骨屬于下肢骨)形態的出現模式具有重要意義。

中科院古脊椎所科研人員邢松、吳秀杰、劉武、裴樹文、蔡演軍、同號文等共同完成的華龍洞古人類研究成果論文,近日已在國際專業學術期刊《美國體質人類學雜志》發表,這也是研究人員首次發表關于華龍洞古人類的肢骨形態研究。

論文第一作者、中科院古脊椎所研究員邢松博士13日接受采訪介紹說,華龍洞位于安徽省東至縣,在長江以南約10公里。2014年以來,中科院古脊椎所會同安徽省文物考古研究所、東至縣文管所對華龍洞進行連續發掘,迄今已發現包括一件較完整的頭骨在內的多件人類化石,還發現反映古人類生存活動的石器和動物骨骼表面痕跡等以及大量動物化石。根據動物群組成和年代測試分析,確定華龍洞古人類生存年代在大約30萬年前。

在華龍洞發現的古人類化石中,包括編號為HLD11、15、16的三件股骨。作為華龍洞古人類化石系列研究之一,研究團隊對這三件股骨形態進行詳細描述和對比。除傳統的骨骼形態觀測外,該研究還使用顯微斷層(micro-CT)掃描華龍洞股骨材料,獲得特定位置80%和50%的斷面,并計算了一系列生物力學參數,包括骨密質所占斷面面積百分比(反映股骨軸向抗壓力和張力的剛度)和截面慣性矩(反映股骨抗彎剛度)。

邢松表示,科研團隊通過與中晚更新世(約78萬-1萬年前)的直立人、尼安德特人、早期現代人等對比發現,HLD11股骨在整體尺寸、生物力學指標、外輪廓形狀上,處于中更新世(約78萬-13萬年前)和晚更新世(約13萬-1萬年前)古老人群(尼安德特人)變異范圍內;HLD11股骨外輪廓形狀較圓,無早期現代人明顯的股骨脊,這種形態的股骨在周口店以及其他中更新世人群中較為常見,直到晚更新世早期現代人出現的時候才出現股骨脊這個形態特征。

同時,與中更新世古人類和早期現代人一樣,HLD15和HLD16股骨近端骨干表現出內外側方向上的擴展,而大多數尼安德特人在該區域的斷面較圓。HLD15和HLD16股骨與中更新世古人類主要差別在于顯著的臀肌粗隆,這一特點一直到較晚的早期現代人才普遍存在。值得一提的是,HLD15股骨有第三轉子,這一結構與臀大肌附著有關,在早期現代人之前,只在周口店直立人中出現過。

邢松指出,在中國,中更新世人類肢骨相對頭骨、下頜以及牙齒來說比較稀缺,目前只在北京周口店、遼寧金牛山古人類遺址中發現過,而肢骨同其他解剖部位一樣,能夠提供一定的分類信息。但更加重要的是肢骨具有可塑性,在人類生活過程中根據外力而改變自身形態,所以通過化石形態可以在一定程度上推斷古人類的行為方式。

這次發表的最新研究發現,華龍洞古人類股骨在保留中更新世股骨特征的同時,在另外一組性狀上已經與早期現代人接近,“這對追溯現代人肢骨形態的出現模式具有重要意義。”邢松說。

分享到:

溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!