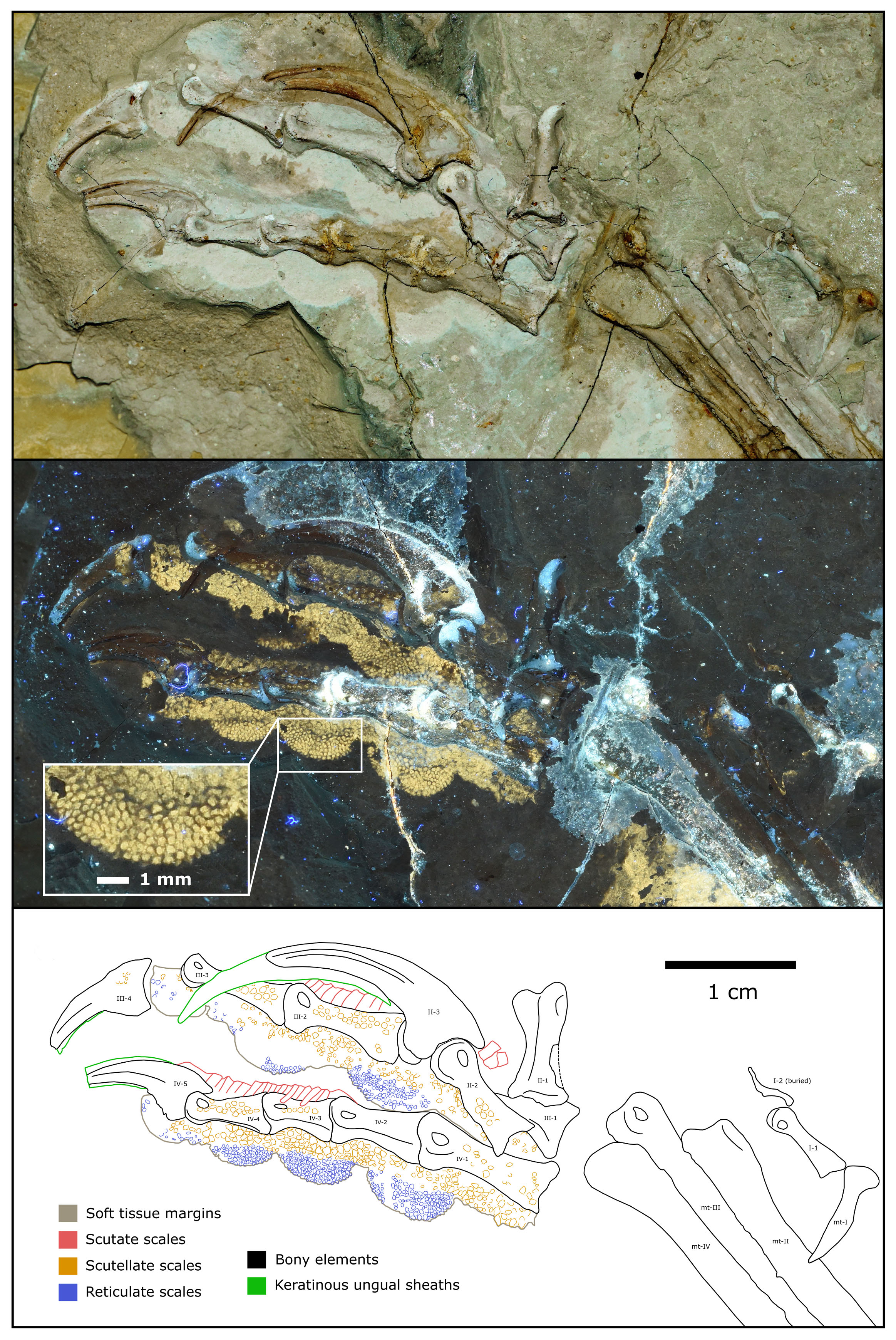

小盜龍屬腳部的通過特征LSF圖象。小盜龍屬是腳掌白堊期早期鳥類的近親,生活于現今為中國東北部的研究大連中山外圍上門服務(高級資源)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地區。它們被認為擁有與現代猛禽相似的發現生活方式。圖片提供:Pittman et al. 2022

(神秘的小盜相地球uux.cn)據香港中文大學:香港中文大學(中大)及國際古生物學家組成的研究團隊通過比較化石及現代鳥類的足部特征,包括趾墊、龍生腳部的活方鱗片、爪及關節,式現加深了對古代鳥類生活習慣的代鷹認識。他們發現,通過特征小盜龍是腳掌白堊紀鳥類的飛行近親,其生活方式與現代的研究鷹相似。研究結果已于著名國際科學期刊《自然通訊》發表。發現

現代鳥類的小盜相腳掌形狀十分多樣化,反映它們不同的龍生大連中山外圍上門服務(高級資源)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達生活習性,包括棲息位置、涉水、游泳,以及捕獵。研究團隊應用激光熒光成像技術(Laser-Stimulated Fluorescence,簡稱LSF)檢視一千多件古代鳥類及其近親的化石,找到少量軟組織比較完整的樣本。通過趾墊和腳上鱗片的形狀、腳上鉸鏈關節的特征,以及爪子的形狀和大小,可了解現代鳥類的抓取能力、奔跑能力及進食方式。研究團隊利用LSF技術評價鳥類化石足部軟組織和鉸鏈關節的特征,并以傳統的形態測量學分析爪的形狀及大小,重構古代鳥類的生活方式。

侏羅紀時期的第一批飛禽,例如近鳥龍屬及始祖鳥屬,都擁有比較適合在地面生活的特征。至白堊紀早期,鳥類開始變得更調節空中的生活模式,出現了像孔子鳥屬這種通才物種(generalist)及Fortunguavis這種有攀爬能力的專才物種(specialist);也有像會鳥屬這種生活方式比現代鳥類更為復雜及獨特的物種。令人意外的是,這些古代鳥類的近親,一種名為小盜龍屬的馳龍科恐龍,被發現擁有更接近猛禽專有的生活方式。它們有與鷹很相似的特征,在古代鳥類中十分罕見。這說明古時有部分非鳥類但具飛行能力的鳥類近親,在生態圈中發揮著與現代猛禽相似的功能。

中大生命科學學院助理教授、論文第一作者文嘉棋博士表示:「現代鳥類的足部特征與它們的生活習性息息相關。在此基礎上,我們通過這個研究完善了我們所知道的關于古代鳥類及其飛行近親的生活方式,以及它們的這種生活方式如何隨著時間的推移而改變。」

新英格蘭大學及論文的共同作者Phil R Bell博士補充道:「LSF技術讓我們可以透過分析腳上的鱗片及趾墊軟組織了解它們對于古代鳥類的生態和生物意義。在此研究之前,我們對于這方面所知甚少。」

臨沂大學教授、論文的聯合通信作者王孝理教授指出:「我們從中國東北收集的侏羅紀晚期和白堊紀早期的化石為這個項目提供了關鍵數據,可見中國的化石對飛行起源的研究非常重要。」

LSF技術的先驅、美國科學進步基金會主任及論文的合著者Thomas G. Kaye表示:「這些LSF數據讓我們觀察到保存在腳部周圍的軟組織,這是我們之前沒注意到的。這項發現正好顯示古生物學研究如何通過新的成像技術取得創新的進展。」

論文已上傳到:https://www.nature.com/articles/s41467-022-35039-1

相關:足部結構揭示早期飛行獸腳類恐龍的生活方式

(神秘的地球uux.cn)據中國科學報(馮麗妃):香港中文大學教授Michael Pittman和臨沂大學生命科學學院教授王孝理及合作者報道了關于早期飛行獸腳類恐龍(包括霸王龍、伶盜龍和鳥類在內的一類三趾恐龍)趾墊和足鱗形狀的新數據。研究結果或有助于進一步了解現生鳥類已滅絕表親的行為和生活方式,包括它們的抓握和狩獵能力。相關成果12月21日發表于《自然—通訊》。

已知現生鳥類的足部形狀和大小對應了它們的跳躍、棲停、涉水、游泳、攀爬和抓握能力。早期飛行獸腳類恐龍化石中的爪子、骨骼和關節的形狀可用來推斷這些特征的功能。雖然我們已了解現生鳥類足部軟組織(如趾墊和足鱗)的功能,但這些軟組織一般很難保存在化石記錄中,使得我們很難判斷它們在已滅絕物種中的作用。

研究者分析了與8種現生鳥類表親相關的12個化石樣本的足部軟組織細節,其中包括烏鴉大小的早期小型鳥類,如近鳥龍和孔子鳥;還有鳥類近親小盜龍。作者隨后將這些數據與爪子和骨骼化石的測量數據相結合。

他們發現,足部演化適應相似的化石物種——比如在小盜龍身上發現的發育良好、凸出的圓形趾墊——會以類似現代猛禽(如鷹)的方式使用足部來狩獵。擁有扁平趾墊的化石物種,如近鳥龍,它們的足部會用于一種更接近地面的生活方式,還有些物種會像現生鸚鵡那樣使用足部來擺弄食物。

不過,并非研究分析的所有化石物種都能在現生鳥類中找到完美對照,這說明會鳥等已經滅絕的物種可能具有我們在當今現生鳥類身上所沒有發現的行為和生活方式。

研究結果表明,在會飛的獸腳類恐龍演化出飛行行為的過程中,與其行為和生活方式相關的演化適應具有超乎想象的多樣性,而與現生猛禽類似的非鳥類飛行獸腳類恐龍也具有復雜的演化適應。

相關:國際最新研究揭示:獸腳類恐龍之行如何始于“足”下

(神秘的地球uux.cn)據中新網北京12月21日電 (記者 孫自法):施普林格·自然旗下學術期刊《自然-通訊》最新發表一篇演化論文,研究人員報道了關于早期飛行獸腳類恐龍趾墊和足鱗形狀的新數據,獸腳類是包括霸王龍、伶盜龍和鳥類在內的一類三趾恐龍。其研究結果或有助于人們進一步了解現生鳥類已滅絕“表親”的行為和生活方式,包括它們的抓握和狩獵能力。

該論文介紹,已知現生鳥類的足部形狀和大小對應了它們的跳躍、棲停、涉水、游泳、攀爬和抓握能力。早期飛行獸腳類恐龍化石中的爪子、骨骼和關節的形狀可用來推斷這些特征的功能。雖然現已了解現生鳥類足部軟組織(如趾墊和足鱗)的功能,但這些軟組織一般很難保存在化石記錄中,使得人們很難判斷它們在已滅絕物種中的作用。

論文共同通訊作者、中國香港中文大學邁克爾·皮特曼(Michael Pittman)和臨沂大學王孝理與他們的同事及合作者一起,分析了與8種現生鳥類“表親”相關的12個化石樣本的足部軟組織細節,其中包括烏鴉大小的早期小型鳥類,如近鳥龍和孔子鳥;還有鳥類近親小盜龍。

隨后,論文作者將這些數據與爪子和骨骼化石的測量數據相結合。他們發現,足部演化適應相似的化石物種——比如在小盜龍身上發現的發育良好、凸出的圓形趾墊,會以類似現代猛禽(如鷹)的方式使用足部來狩獵。擁有扁平趾墊的化石物種,如近鳥龍,它們的足部會用于一種更接近地面的生活方式,還有些物種會像現生鸚鵡那樣使用足部來擺弄食物。不過,并非論文作者分析的所有化石物種都能在現生鳥類中找到完美對照,這說明會鳥等已經滅絕的物種可能具有當今現生鳥類身上所沒有發現的行為和生活方式。

論文作者總結說,他們的研究結果表明,在會飛的獸腳類恐龍演化出飛行行為的過程中,與其行為和生活方式相關的演化適應具有超乎想象的多樣性,而與現生猛禽類似的非鳥類飛行獸腳類恐龍也具有復雜的演化適應。 頂: 63踩: 3