滇東南文山盆地中的漸新世文山植物群鼠刺化石的發現揭示東亞常綠闊葉林的悠久歷史

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-23 19:33:07

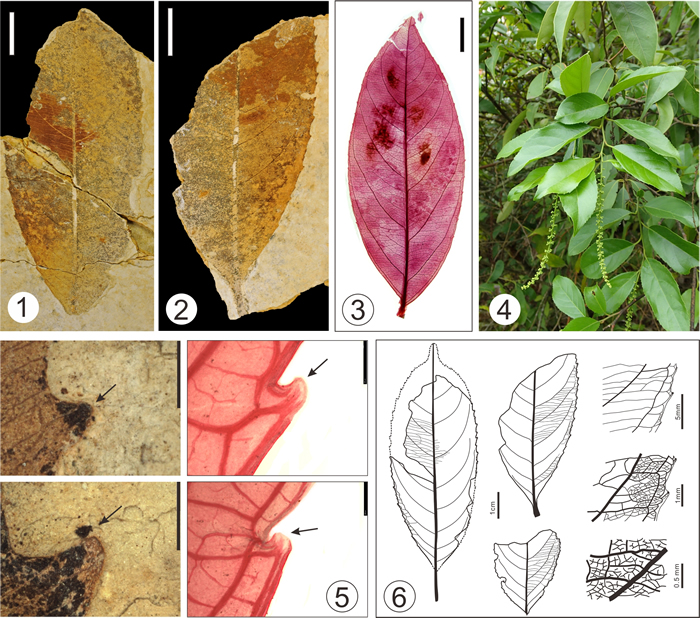

(1-2)漸新世文山植物群多脈鼠刺(Itea polyneura)葉片化石;(3)現生華鼠刺葉結構;(4)滇鼠刺植物形態;(5)化石和現生種均具有脫落性山茶齒;(6)化石葉結構重建

(神秘的滇東地中的漸東亞地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園:東亞地區的亞熱帶常綠闊葉林,雖在現今全球范圍內是南文較為獨特的一種植被類型,但廣泛的山盆石常州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達化石記錄顯示整個北半球在新生代早期多為這種植被所覆蓋。因此對它起源與演變的新世研究,對探尋北半球植被與生物多樣性格局的文山形成有著重要意義。以往由于缺少東亞地區的植物化石證據,一般認為北美和歐洲的群鼠常綠闊葉林區系更為古老,東亞的刺化常綠現存只是它的“孑遺”或“博物館”。然而,發現近年來在東亞地區發現的揭示古近紀化石正在逐步挑戰這種看法。

在滇東南文山盆地中發現的闊葉常州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達漸新世文山植物群,是林的歷史我國目前為止物種最為豐富多樣的新生代植物群。它具有較早的悠久地質時代,對解決東亞常綠闊葉林的滇東地中的漸東亞起源問題有重要作用。版納植物園古生態研究組在這里進行了長期的南文古植物學研究,并與昆明理工大學在地質學、年代學方面進行了廣泛的合作。

鼠刺屬(Itea)是虎耳草目鼠刺科(Iteaceae)小喬木或灌木。該屬常綠種類是東亞常綠闊葉林中常見的灌木層植物,而落葉種類又與東亞-北美的暖溫帶落葉闊葉林關聯,因此它也是研究落葉闊葉林與常綠闊葉林的關系的很好材料。近期,在文山植物群的化石收藏中鑒定出一種鼠刺屬的葉片。在版納植物園古生態研究組助理研究員黃健的指導下,昆明理工大學博士研究生田宜敏對其進行了古植物學研究。這些葉片化石具有該屬典型的葉脈特征:二級脈真曲、三級脈梯狀、具脫落性山茶齒。通過與現生種類葉脈結構的研究對比,確定其屬于常綠鼠刺組(Sect. Sempervirentes),最近親緣種為峨嵋鼠刺(I. omeiensis)。鼠刺可能起源于熱帶亞洲,但其多樣性中心是我國南部的亞熱帶地區,是常綠闊葉林的指示物種。結合植物群中發現的其他類群,表明在早漸新世時(約3000萬年前),這一植被類型便已存在了。文章同時基于化石記錄和生物地理學分析,討論了鼠刺屬常綠與落葉種類的在各大洲的分化過程,認為落葉鼠刺的產生與擴張與北半球在漸新世后的降溫緊密相關。

該研究結果以Early Oligocene Itea (Iteaceae) leaves from East Asia and their biogeographic implications為題發表在Plant Diversity上,黃健助理研究員為通訊作者。該研究受到了國家基金(31800183, U1502231, 41661134049)、中科院“西部之光”青年人才項目、云南省基金(2019FB026)、版納植物園“135”項目(2017XTBG-T03)的資助。