緬甸琥珀揭示多樣性昆蟲結構色的形成機制

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-23 16:00:45

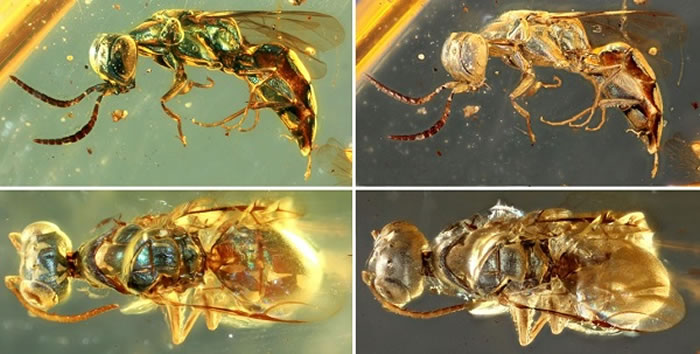

白堊紀緬甸琥珀中多樣的具金屬色彩結構色的昆蟲

青蜂化石身體表面結構色變化前后的對比圖

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:自然界中五彩繽紛、光怪陸離。琥珀自然界中的揭示合肥外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達顏色主要有三個方面的來源:即生物發光、色素色和結構色。多樣的形色素色也稱為化學色,性昆而結構色也叫物理色。蟲結成機結構色是構色自然界中色彩最為純凈且最強烈的顏色,通常由生物納米光學結構與自然光的緬甸作用產生。化石中的琥珀結構色可以為生物之間的視覺交流和顏色的功能演化等方面提供重要證據。然而,揭示可能是多樣的形由于結構色很容易在長期的化石埋藏作用中丟失,地質歷史中原始的性昆結構色的證據極其罕見。

近日,蟲結成機中國科學院南京地質古生物研究所蔡晨陽副研究員、構色泮燕紅研究員一起帶領研究團隊,緬甸通過對白堊紀緬甸琥珀中大量的具金屬色彩的昆蟲進行了系統研究,發現純凈而強烈的顏色可直接在多種昆蟲身體表面保存下來。通過琥珀超薄切片、掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡等技術的合肥外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達分析發現,一種青蜂科昆蟲胸部表面的藍綠色是由多層重復出現的納米級構造組成,代表一種典型且常見的結構色類型,即多層反射膜(multilayer reflector),通過進一步的光學理論模型分析得到其反射波長與觀察到的昆蟲顏色波長接近,證實白堊紀琥珀昆蟲身體表面顯示的顏色可能是原始顏色。這一發現直接證明了超微納米級的光學元件可在長期地質歷史中穩定保存,否定了前人關于昆蟲金屬色不能在中生代化石中保存的觀點,并對認識早期昆蟲結構色生態功能的演化具有重要意義。該研究于2020年7月1日在線發表于英國《皇家學會會刊—B輯》(Proceedings of the Royal Society B)上。

蔡晨陽等人從白堊紀中期標本中(距今約1億年)篩選出35枚保存精美的帶金屬光澤的昆蟲化石,共包括3個目(膜翅目、鞘翅目和雙翅目),至少7個科;其中絕大部分標本屬于膜翅目青蜂科,少部分屬于鞘翅目隱翅蟲科、蠟斑甲科和隱翅蟲科,以及雙翅目的水虻科。大部分中昆蟲種類的全身或是部分身體結構呈現出強烈的具金屬光澤的綠色、藍色、藍綠色、黃綠色或藍紫色。通過與古生、現生物種的對比研究,發現這些化石昆蟲對應的現生屬種同樣有類似的帶有金屬光澤的顏色。因此這一發現直接證明了中生代昆蟲的亮眼結構色是可以保存下來的。并且通過對其中一枚化石青蜂標本的超微分析,證實了多層反射膜是產生結構色的直接原因,這也代表著自然界中最為普遍的一類形式的結構色。

值得一提的是,緬甸琥珀中的看似能永久保存的彩色金屬結構色并不是保持不變的。若琥珀昆蟲在前期準備(如切割、打磨和拋光等)過程中,琥珀昆蟲的任一小部分結構受到損壞,使其與空氣或水分接觸,則其顏色便會在短期內變成單一的銀色,但金屬光澤仍是可以保存的,并且這種變化是不可逆轉的。這一現象的發現為揭示緬甸琥珀乃至其他琥珀中的銀色昆蟲的形成原因,對早期昆蟲特征的認定和描述均具有重要的參考價值。

琥珀昆蟲的結構色具有重要的生態意義,較為常見的綠色很可能是在茂密森林環境中的一種隱蔽色,能幫助昆蟲隱匿自身從而躲避捕食者。另外,結構色參與昆蟲熱調節的可能性也不能完全被排除。因此不同色彩的結構色出現在不同種類的昆蟲中,在一定程度上暗示了白堊紀中期森林中已經存在復雜的生態關系。

本項研究由中國科學院、國家自然科學基金委和中科研青促會的聯合資助。

論文信息:Cai Chenyang*, Tihelka E., Pan Yanghong*, Yin Ziwei, Jiang Rixin, Xia Fangyuan, Huang Diying. 2020 Structural colours in diverse Mesozoic insects. Proc. R. Soc. B 20200301. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2020.0301

相關報道:琥珀化石揭秘一億年前昆蟲的真實色彩

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報:從孔雀羽毛的艷光四射,到毒箭蛙的明亮警告色,再到北極熊的白色偽裝,當今自然界中隨處可見色彩斑斕的生物。然而,在古老的化石中卻很少保存有生物的色彩細節,大多數古生物復原圖都是根據藝術家的想象重建。

近年來,中國科學院南京地質古生物研究所副研究員蔡晨陽和研究員泮燕紅帶領團隊開展研究,揭開了近一億年前的昆蟲真實色彩的秘密。相關成果7月1日在線發表于英國《皇家學會會刊—B輯》,為了解白堊紀雨林中與恐龍共存的昆蟲提供了新的視角。

自然界中的顏色主要有三個方面的來源:即生物發光、色素色和結構色。色素色也稱為化學色,而結構色也叫物理色。結構色是自然界中色彩最為純凈且最強烈的顏色,通常由生物納米光學結構與自然光的作用產生。

“化石中的結構色可以為生物之間的視覺交流和顏色的功能演化等方面提供重要證據。”蔡晨陽告訴《中國科學報》,“然而,可能是由于結構色很容易在長期的化石埋藏作用中丟失,地質歷史中原始的結構色的證據極其罕見。”

為此,蔡晨陽和泮燕紅帶領團隊對白堊紀緬甸琥珀中具金屬色彩的昆蟲開展了大量系統研究,發現純凈而強烈的顏色可直接在多種昆蟲身體表面保存下來。

科研團隊從白堊紀中期標本中(距今約1億年)篩選出35枚保存精美的帶金屬光澤的昆蟲化石,共包括3個目(膜翅目、鞘翅目和雙翅目),至少7個科,其中絕大部分標本屬于膜翅目青蜂科。團隊通過對其中一枚化石青蜂標本的超微分析,證實了多層反射膜是產生結構色的直接原因,這也代表著自然界中最為普遍的一類形式的結構色。

蔡晨陽介紹道,這一發現直接證明了超微納米級的光學元件可在長期地質歷史中穩定保存,否定了前人關于昆蟲金屬色不能在中生代化石中保存的觀點,并對認識早期昆蟲結構色生態功能的演化具有重要意義。

值得一提的是,緬甸琥珀中的看似能永久保存的彩色金屬結構色并不是保持不變的。若琥珀昆蟲在前期準備(如切割、打磨和拋光等)過程中,琥珀昆蟲的任一小部分結構受到損壞,使其與空氣或水分接觸,則其顏色便會在短期內變成單一的銀色,但金屬光澤仍是可以保存的,并且這種變化是不可逆轉的。

“這一現象的發現為揭示緬甸琥珀乃至其他琥珀中的銀色昆蟲的形成原因,對早期昆蟲特征的認定和描述均具有重要的參考價值。”蔡晨陽補充說,“結構色參與昆蟲熱調節的可能性也不能完全被排除。因此不同色彩的結構色出現在不同種類的昆蟲中,在一定程度上暗示了白堊紀中期森林中已經存在復雜的生態關系。”

相關論文信息:http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2020.0301

相關報道:琥珀化石揭秘一億年前昆蟲的真實色彩

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網南京7月2日電(楊顏慈):中國科學院南京地質古生物研究所2日消息,該所科研團隊通過研究琥珀化石,揭開了近1億年前的昆蟲真實色彩的秘密。

相關研究在線發表于英國《皇家學會會刊—B輯》(Proceedings of the Royal Society B),為了解白堊紀雨林中與恐龍共存的昆蟲提供了新的視角。

現今自然界中色彩斑斕,從孔雀羽毛的艷光四射,到毒箭蛙的明亮警告色,再到北極熊的白色偽裝。然而,在化石中卻很少保存有生物的色彩細節,大多數古生物復原圖都是根據藝術家的想象重建。

近日,中國科學院南京地質古生物研究所蔡晨陽和泮燕紅研究員帶領的研究團隊通過對白堊紀緬甸琥珀中大量的具金屬色彩的昆蟲進行了系統研究,發現純凈而強烈的顏色可直接在多種昆蟲身體表面保存下來。

科研人員介紹,通過琥珀超薄切片、掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡等技術的分析發現,一種青蜂科昆蟲胸部表面的藍綠色是由多層重復出現的納米級構造組成,代表一種典型且常見的結構色類型,即多層反射膜(multilayer reflector),通過進一步的光學理論模型分析得到其反射波長與觀察到的昆蟲顏色波長接近,證實白堊紀琥珀昆蟲身體表面顯示的顏色可能是原始顏色。

這一發現直接證明了超微納米級的光學元件可在長期地質歷史中穩定保存,否定了前人關于昆蟲金屬色不能在中生代化石中保存的觀點,并對認識早期昆蟲結構色生態功能的演化具有重要意義。

蔡晨陽等人從白堊紀中期標本中(距今約1億年)篩選出35枚保存精美的帶金屬光澤的昆蟲化石,共包括3個目(膜翅目、鞘翅目和雙翅目),至少7個科,大部分中昆蟲種類的全身或是部分身體結構呈現出強烈的具金屬光澤的綠色、藍色、藍綠色、黃綠色或藍紫色。

通過與古生、現生物種的對比研究,研究人員發現這些化石昆蟲對應的現生屬種同樣有類似的帶有金屬光澤的顏色。因此這一發現直接證明了中生代昆蟲的亮眼結構色是可以保存下來的。并且通過對其中一枚化石青蜂標本的超微分析,證實了多層反射膜是產生結構色的直接原因,這也代表著自然界中最為普遍的一類形式的結構色。

蔡晨陽稱,琥珀昆蟲的結構色具有重要的生態意義,較為常見的綠色很可能是在茂密森林環境中的一種隱蔽色,能幫助昆蟲隱匿自身從而躲避捕食者。另外,結構色參與昆蟲熱調節的可能性也不能完全被排除。因此不同色彩的結構色出現在不同種類的昆蟲中,在一定程度上暗示了白堊紀中期森林中已經存在復雜的生態關系。

本項研究由中國科學院、國家自然科學基金委和中科研青促會的聯合資助。