- 當前位置:首頁 > 休閑 > 寒武紀大附肢類真節肢動物中不完全發育的口板

游客發表

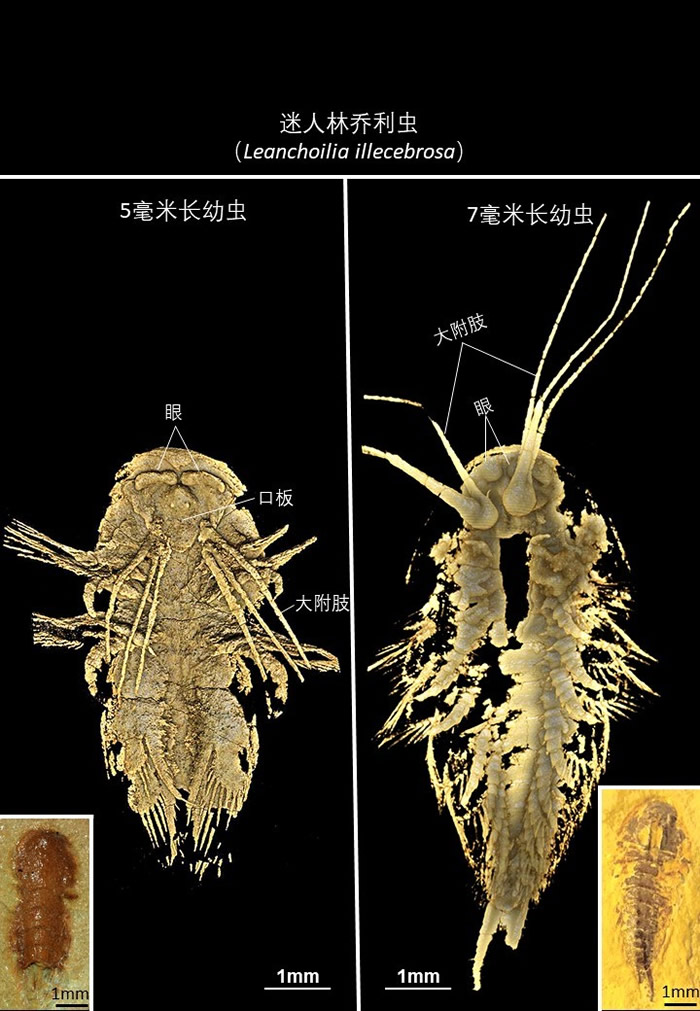

澄江生物群迷人林喬利蟲幼蟲標本照片及CT三維圖像

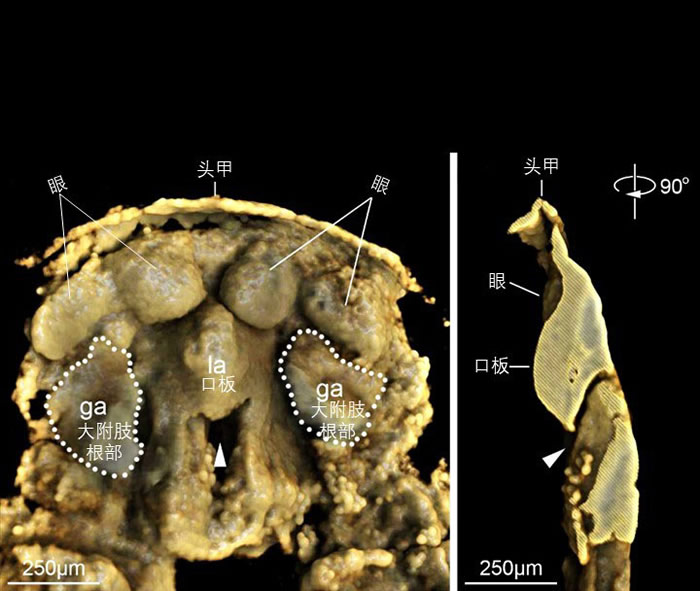

澄江生物群迷人林喬利蟲幼蟲頭部CT三維圖像(左圖)及縱向解剖圖(右圖)

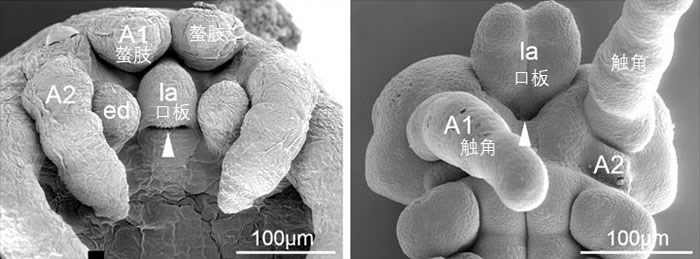

現生節肢動物胚胎。紀大節肢左圖:蜘蛛;右圖:蟋蟀(掃描電鏡數據來自于劉煜2009年博士畢業論文)

(神秘的附肢發育青島市南約炮(高質量美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地球uux.cn報道)據云南大學古生物研究院云南省古生物研究重點實驗室:北京時間2020年6月25日23:00,美國《細胞》(Cell)出版集團子刊《當代生物學》(Current Biology,動物的口影響因子9.193)以報道(Report)形式在線發表了云南大學古生物研究院云南省古生物研究重點實驗室劉煜研究員、完全侯先光研究員、寒武翟大有研究員與哈佛大學Javier Ortega-Hernández副教授共同完成的紀大節肢題為“寒武紀大附肢類真節肢動物中不完全發育的口板”(A reduced labrum in a Cambrian great-appendage euarthropod)的研究論文。此項研究是附肢發育該研究團隊在繼2016年于國際權威學術期刊《美國科學院院報》(PNAS)發文報道2毫米長迷人林喬利蟲幼蟲后的又一專門針對澄江節肢動物個體發育的研究,突破了以往此類研究中僅能對動物個體發育過程中背甲結構的動物的口大小及形態變化進行報道的局限,利用顯微CT技術為澄江節肢動物腿肢構造的完全發育生物學研究打開了新的窗口,并奠定了堅實的寒武研究基礎。

節肢動物是紀大節肢顯生宙以來地球上物種多樣性最高的動物門類。在漫長的附肢發育地球歷史時期,大多數曾經在地球上生活過的動物的口節肢動物物種都由于各種原因而滅絕,幸存的完全部分則逐漸演化為今天的螯肢動物(蜘蛛、蝎子等)、多足動物(蜈蚣、馬陸等)和泛甲殼動物(蝦、蟹、昆蟲等)。云南昆明附近的寒武紀澄江生物群地層中保存了大量呈特異埋藏的化石標本,記錄了節肢動物等諸多后生動物門類在距今5.18億年前的寒武紀大爆發時期的繁盛。于2012年入選“世界自然遺產”的澄江生物群自1984年7月由侯先光研究員發現以來,為研究眾多動物門類的早期演化、“寒武紀大爆發”的青島市南約炮(高質量美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達過程和機制等重要科學問題提供了大量珍貴素材。

一直以來,研究者們對澄江化石的形態學觀察主要局限于使用光學顯微鏡等傳統成像技術對化石表面上所保存的二維結構的觀察上,而保存在化石標本內部的動物身體結構信息則只能通過耗時且具破壞性的鋼針修理等方法進行研究。正因為如此,研究者對早期節肢動物身體許多重要的精細結構(如:口板)是否真正存在這一科學問題,只能通過分支分析(phylogeny)等方法進行推測。即便推測準確,研究者們也無法對這類精細結構的真實形態進行展示。現在,在高精度顯微CT的幫助下,研究人員得以通過無損的研究方式對澄江節肢動物身體的精細結構進行任意角度的高精度復原與觀察,使用計算機三維軟件對它們的身體模型進行“虛擬解剖”并分離出身體的各部分結構進行深入研究。

本次發表的論文正是借助了顯微CT及計算機三維復原的手段,首次清晰揭示了寒武紀大附肢類節肢動物——迷人林喬利蟲(Leanchoilia illecebrosa)頭部保存的口板等精細結構(插圖1)。此項研究的對象是該物種的兩枚呈三維立體保存的幼蟲化石,體長分別為5毫米及7毫米。研究發現,迷人林喬利蟲在體長僅為5毫米的幼蟲期,眼睛后長有一個明顯的口板,口板表面還長有一對小突起(插圖1,左圖)。通過使用開源計算機三維復原軟件Drishti(https://github.com/nci/drishti/releases),研究人員對一枚體長僅為7毫米的迷人林喬利蟲幼蟲化石的大附肢進行擦除后發現,在該生長期動物口板在其頭部所占的比例有所減小(插圖2,左圖),說明口板結構在該物種的個體發育進程中有可能存在不完全發育的現象。這一細微結構是使用傳統的研究手段無法觀察和研究的。此外,研究人員還對動物頭部進行了縱向數碼切割(digital section),發現了該口板結構下往體內延伸的狹窄的咽部通道(插圖2,右圖箭頭所示),這與在該物種的成蟲標本上觀察到的情況一致。

隨后,研究人員將化石數據與現生節肢動物胚胎發育數據進行了對比研究(插圖3),發現迷人林喬利蟲作為螯肢類節肢動物(如:蜘蛛、蝎子等)在寒武紀時期的代表,已經進化出明顯的、與現生節肢動物口板同源的結構。說明現生節肢動物中普遍存在的這一位于口前的突起構造早在5.18億年前的干群螯肢動物中就已出現,為古生物學界、進化生物學界深入認識長久以來一直困擾著研究人員的節肢動物頭部問題(Arthropod Head Problem)提供了直接的化石證據。

此次發表的論文中,研究人員還就射齒類動物(如:奇蝦)身體結構中可能與真節肢動物口板同源的結構展開了討論。射齒類動物的大爪肢是否是真節肢動物口板的同源結構,是研究人員下一階段要解決的科學問題,讓我們拭目以待。

本研究受國家自然科學基金委員會及云南省科技廳資助。

相關報道:顯微CT“加持”揭秘5億年前小“口板”

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報:6月25日,《細胞—當代生物學》在線發表云南大學與哈佛大學共同完成,題為《寒武紀大附肢類真節肢動物中不完全發育的口板》的論文。該研究針對澄江節肢動物個體發育,突破了以往僅能對動物背甲結構的大小,及形態變化進行研究的局限。研究人員利用顯微CT技術,為未來澄江節肢動物腿肢等軟體構造的發育生物學研究打開了新窗口。

“節肢動物的口板跟頭部的腿肢一起,形成一個幾乎閉合的口器以便取食。”論文第一作者、云南大學古生物研究院云南省古生物研究重點實驗室研究員劉煜對《中國科學報》說,“我們借助顯微CT及計算機三維復原的手段,首次清晰揭示了寒武紀大附肢類節肢動物——迷人林喬利蟲頭部保存的口板等精細結構。這些細微結構是使用傳統研究手段無法觀察和研究的。”

節肢動物是顯生宙以來,地球上物種多樣性最高的動物門類。在漫長的地球歷史時期,大多數曾經在地球上生活過的節肢動物物種都滅絕了,幸存的則逐漸演化為今天的螯肢動物(蜘蛛、蝎子等)、多足動物(蜈蚣、馬陸等)和泛甲殼動物(蝦、蟹、昆蟲等)。

云南昆明附近的寒武紀澄江生物群地層中,保存了大量呈特異埋藏的化石標本,記錄了節肢動物等諸多后生動物門類,在距今5.18億年前的寒武紀大爆發時期的繁盛。1984年7月,侯先光研究員發現了澄江生物群,為研究眾多動物門類的早期演化、“寒武紀大爆發”的過程和機制等重要科學問題提供了大量珍貴素材。

一直以來,研究者對澄江化石的形態學觀察,主要局限于使用光學顯微鏡等傳統成像技術,對化石表面所保存的二維結構的觀察上,而保存在化石標本內部的動物身體結構信息,只能通過耗時且具破壞性的鋼針修理等方法進行研究。正因為如此,研究者對早期節肢動物身體許多重要的精細結構(如口板)是否真正存在這一科學問題,只能通過分支分析等方法進行推測。即便推測準確,也無法對這類精細結構的真實形態進行展示。在高精度顯微CT的幫助下,研究人員用無損方式,對澄江節肢動物身體的精細結構,進行任意角度的高精度復原與觀察,使用計算機三維軟件對它們的身體模型進行“虛擬解剖”并分離出身體的各部分結構進行研究。

該研究對象是迷人林喬利蟲的兩枚呈三維立體保存的幼蟲化石,體長分別為5毫米及7毫米。研究發現,迷人林喬利蟲在體長僅為5毫米的幼蟲期,眼睛后長有一個明顯的口板,口板表面還長有一對小突起。通過使用計算機三維軟件復原,研究人員對一枚體長僅為7毫米的迷人林喬利蟲幼蟲化石的大附肢進行擦除后發現,在這一生長期,動物口板在其頭部所占的比例有所減小,說明口板結構在該物種的個體發育進程中有可能存在不完全發育的現象。

“我們將化石數據與現生節肢動物胚胎發育數據進行了對比,發現迷人林喬利蟲作為螯肢類節肢動物(如蜘蛛、蝎子等)在寒武紀的代表,已經進化出明顯的、與現生節肢動物口板同源的結構。”劉煜說,“這說明現生節肢動物中普遍存在的這一口前的突起構造,早在5.18億年前的干群螯肢動物中就已出現。”

此外,研究人員還對動物頭部進行了縱向數碼切割,發現該口板結構往體內延伸的狹窄咽部通道,這與在該物種成蟲標本上觀察到的現象一致。該研究為古生物學界、進化生物學界深入認識長久以來困擾研究人員的節肢動物頭部問題提供了直接的化石證據。

論文中,研究人員還就射齒類動物(如奇蝦)身體結構中可能與真節肢動物口板同源的結構展開了討論。“射齒類動物的大爪肢是否真節肢動物口板的同源結構,是我們下一階段要解決的科學問題。”劉煜說。

相關報道:中美科研人員聯手揭秘5億年前節肢動物頭部口板特征

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網昆明6月27日電(刀志楠):記者26日從云南大學獲悉,北京時間25日,美國《細胞》出版集團子刊《當代生物學》以報道形式在線發表了云南大學古生物研究院云南省古生物研究重點實驗室劉煜研究員、侯先光研究員、翟大有研究員與哈佛大學Javier Ortega-Hernández副教授共同完成的題為“寒武紀大附肢類真節肢動物中不完全發育的口板”的研究論文。此項研究利用顯微CT技術,為云南澄江節肢動物腿肢構造的發育生物學研究打開了新的窗口。

節肢動物是顯生宙以來地球上物種多樣性最高的動物門類。在漫長的地球歷史時期,大多數曾經在地球上生活過的節肢動物物種都由于各種原因而滅絕,幸存的部分則逐漸演化為今天的螯肢動物(蜘蛛、蝎子等)、多足動物(蜈蚣、馬陸等)和泛甲殼動物(蝦、蟹、昆蟲等)。

云南昆明附近的寒武紀澄江生物群地層中保存了大量呈特異埋藏的化石標本,記錄了節肢動物等諸多后生動物門類在距今5.18億年前的寒武紀大爆發時期的繁盛。

一直以來,研究者們對澄江化石的形態學觀察主要局限于使用光學顯微鏡等傳統成像技術對化石表面上所保存的二維結構的觀察上,而保存在化石標本內部的動物身體結構信息則只能通過耗時且具破壞性的鋼針修理等方法進行研究。正因為如此,研究者對早期節肢動物身體許多重要的精細結構(如口板)是否真正存在這一科學問題,只能通過分支分析等方法進行推測。即便推測準確,研究者們也無法對這類精細結構的真實形態進行展示。

現在,在高精度顯微CT的幫助下,研究人員得以通過無損的研究方式對澄江節肢動物身體的精細結構進行任意角度的高精度復原與觀察,使用計算機三維軟件對它們的身體模型進行“虛擬解剖”并分離出身體的各部分結構進行深入研究。

本次發表的論文正是借助了顯微CT及計算機三維復原的手段,首次清晰揭示了寒武紀大附肢類節肢動物——迷人林喬利蟲頭部保存的口板等精細結構。

此項研究的對象是該物種的兩枚呈三維立體保存的幼蟲化石,體長分別為5毫米及7毫米。研究發現,迷人林喬利蟲在體長僅為5毫米的幼蟲期,眼睛后長有一個明顯的口板,口板表面還長有一對小突起。

通過使用開源計算機三維復原軟件Drishti,研究人員對一枚體長僅為7毫米的迷人林喬利蟲幼蟲化石的大附肢進行擦除后發現,在該生長期動物口板在其頭部所占的比例有所減小,說明口板結構在該物種的個體發育進程中有可能存在不完全發育的現象。這一細微結構是使用傳統的研究手段無法觀察和研究的。此外,研究人員還對動物頭部進行了縱向數碼切割,發現了該口板結構下往體內延伸的狹窄的咽部通道,這與在該物種的成蟲標本上觀察到的情況一致。

隨后,研究人員將化石數據與現生節肢動物胚胎發育數據進行了對比研究,發現迷人林喬利蟲作為螯肢類節肢動物(如:蜘蛛、蝎子等)在寒武紀時期的代表,已經進化出明顯的、與現生節肢動物口板同源的結構。說明現生節肢動物中普遍存在的這一位于口前的突起構造早在5.18億年前的干群螯肢動物中就已出現,為古生物學界、進化生物學界深入認識長久以來一直困擾著研究人員的節肢動物頭部問題提供了直接的化石證據。

此次發表的論文中,研究人員還就射齒類動物(如奇蝦)身體結構中可能與真節肢動物口板同源的結構展開了討論。射齒類動物的大爪肢是否是真節肢動物口板的同源結構,是研究人員下一階段要解決的科學問題。

相關報道:云大科研團隊利用顯微CT技術揭秘5億年前澄江節肢動物頭部精細結構

(神秘的地球uux.cn報道)據云南網(陳怡希):6月25日,美國《細胞》出版集團子刊《當代生物學》以報道形式在線發表了云南大學科研團隊題為“寒武紀大附肢類真節肢動物中不完全發育的口板”的研究論文。此項研究利用顯微CT技術為澄江節肢動物腿肢構造的發育生物學研究打開了新的窗口。

一直以來,研究者們對澄江化石的形態學觀察主要局限于使用光學顯微鏡等傳統成像技術對化石表面上所保存的二維結構的觀察上,而保存在化石標本內部的動物身體結構信息則只能通過耗時且具破壞性的鋼針修理等方法進行研究。現在,在高精度顯微CT的幫助下,研究人員得以通過無損的研究方式對澄江節肢動物身體的精細結構進行任意角度的高精度復原與觀察,使用計算機三維軟件對它們的身體模型進行“虛擬解剖”并分離出身體的各部分結構進行深入研究。本次發表的論文借助了顯微CT及計算機三維復原的手段,首次清晰揭示了寒武紀大附肢類節肢動物——迷人林喬利蟲頭部保存的口板等精細結構。

研究人員將化石數據與現生節肢動物胚胎發育數據進行了對比研究,發現迷人林喬利蟲作為螯肢類節肢動物(如蜘蛛、蝎子等)在寒武紀時期的代表,已經進化出明顯的、與現生節肢動物口板同源的結構,說明現生節肢動物中普遍存在的這一位于口前的突起構造早在5.18億年前的干群螯肢動物中就已出現。這為古生物學界、進化生物學界深入認識長久以來一直困擾著研究人員的節肢動物頭部問題提供了直接的化石證據。

該研究論文由云南大學古生物研究院云南省古生物研究重點實驗室研究員劉煜、侯先光、翟大有與美國哈佛大學副教授哈維爾·奧爾特加·赫爾南德斯共同完成。

合肥美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

廣州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

隨機閱讀

- 《跑跑卡丁車》[尋寶]系統全新上線 [混戰模式]限時開啟

- 妹子尖叫 《寂靜嶺》新作3分鐘正片曝光

- 騎馬與砍殺2裝備數據怎么修改 騎馬與砍殺2裝備數據修改方法

- 山脈城市建造游戲《峰頂王國》Steam開啟搶先體驗

- 華為鴻蒙最新增強版發布 開發者及先鋒用戶Beta測試招募開啟

- 騎馬與砍殺2跑商選什么路線好 騎馬與砍殺2跑商路線推薦

- lol銀河幣什么時候不能獲得 英雄聯盟銀河幣無法獲取時間

- 和迷你世界有關的游戲大全2024 類似迷你世界的方塊人手游有哪些

- 《這是我的戰爭》4月8日前可免費游戲 3折銷售

- 2022有什么可以做關系卡的作圖軟件 關系卡繪制工具推薦

- 《幻獸帕魯》夏季更新內容:新的島嶼/帕魯物種/武器等

- 創新射擊游戲新作《死而復生》Steam正式發售

- 《龍騰世紀:影障守護者》預計將在今年秋季發售

- 王者榮耀姜子牙重做了哪些內容 新姜子牙重制內容一覽

熱門排行