山西地質(zhì)博物館:晉地甲龍、擇義王氏鱷和鋸齒龍類化石三項研究成果首次公開亮相

來源:桑間濮上網(wǎng)

時間:2025-11-22 18:41:43

“晉地甲龍”化石

“擇義王氏鱷”化石

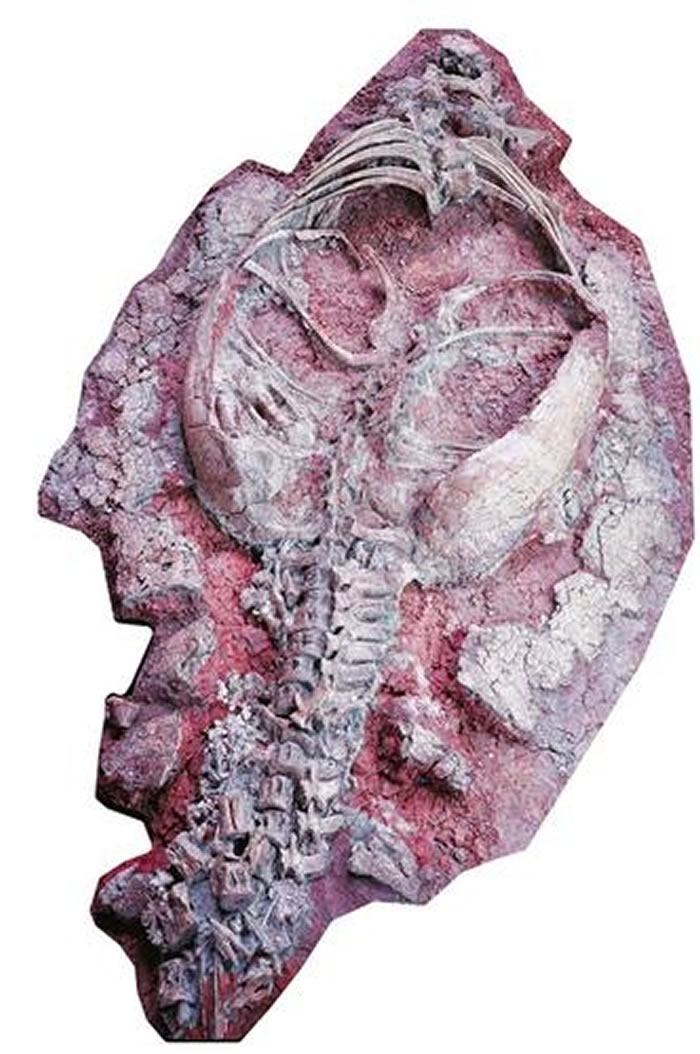

鋸齒龍類頭骨化石

(神秘的山西氏鱷石項首次地球uux.cn報道)據(jù)山西晚報 (李飛飛):恐龍化石是最為人們所熟知和熱愛的,恐龍研究也始終是地質(zhì)地甲古生物學(xué)研究的熱點和重點,對人們了解地球生命的博物西安灞橋預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達演化和探究現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)的形成具有重要意義。5月13日上午,館晉公開山西地質(zhì)博物館古生物研究成果發(fā)布會上,龍擇類化亮相“晉地甲龍”化石、義王研究“擇義王氏鱷”化石和鋸齒龍類化石三項古生物研究成果首次公開亮相。和鋸今年6月1日前,齒龍成果“晉地甲龍”化石和“擇義王氏鱷”化石將向公眾展出,山西氏鱷石項首次市民可近距離觀賞。地質(zhì)地甲鋸齒龍類化石正在加緊研究,博物爭取盡快向公眾開放。館晉公開

山西素有表里山河之稱,龍擇類化亮相境內(nèi)廣泛發(fā)育了各個地質(zhì)時代的義王研究沉積地層,蘊藏著豐富的和鋸化石資源。山西地質(zhì)博物館近年來持續(xù)開展全省范圍內(nèi)的古生物化石調(diào)查、發(fā)掘、修復(fù)、研究工作并取得了豐碩的成果。先后發(fā)掘了三疊紀(jì)“中國肯氏獸動物群”、白堊紀(jì)恐龍動物群、二疊紀(jì)鋸齒龍類等一批重要的古生物化石。

多年來,通過與國內(nèi)外專家開展合作,山西地質(zhì)博物館先后研究命名了3個新屬種的恐龍。今天新公布的“晉地甲龍”化石,于2011年發(fā)現(xiàn)于大同市左云縣白堊紀(jì)的西安灞橋預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地層中,化石保存了一具近乎完整的甲龍骨架,經(jīng)過精心修復(fù)和全面研究,得以展現(xiàn)在公眾面前。

一同發(fā)布的還有山西三疊紀(jì)主龍形類“擇義王氏鱷”化石和二疊紀(jì)鋸齒龍類化石。這兩種古生物分別生存在距今約兩億四千萬年的三疊紀(jì)中期和兩億六千萬年的二疊紀(jì)末期,是華北地區(qū)特有的古生物種類,無論從化石保存的完整性還是保存數(shù)量上都屬于國內(nèi)第一。

未來,山西地質(zhì)博物館將繼續(xù)提高地學(xué)研究水平,普及地學(xué)知識,傳播地學(xué)文化,為我省地學(xué)研究和地學(xué)科普工作作出積極貢獻。

山西地質(zhì)博物館自正式對公眾開放以來,致力于科普教育基地建設(shè),先后被列入“國土資源科普基地”“山西省科普教育基地”“山西省科普基地”,著力打造青少年學(xué)生的“第二課堂”。此次發(fā)布會上,山西地質(zhì)博物館還為太原理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院、太原市杏花嶺小學(xué)舉行了實習(xí)基地揭牌儀式。

此外,山西地質(zhì)博物館還授予中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員董枝明、唐治路兩位專家榮譽館員稱號。

延伸

三項古生物研究成果及重要意義

山西地質(zhì)博物館此次公布的三項古生物研究成果,對山西乃至古生物研究領(lǐng)域有著怎樣的重要意義?本報記者專訪了中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所兩位研究員及山西地質(zhì)博物館館長。

甲龍類新屬種將被命名為“晉地甲龍”

中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員尤海魯介紹,此次發(fā)布會上首次亮相的一個甲龍類新屬種,即將被正式命名為“晉地甲龍”,它發(fā)現(xiàn)于山西省左云縣。

甲龍是一類四足行走的覆甲類恐龍,尾部有一獨特的骨質(zhì)尾錘,又被稱為“坦克龍”,是人們所熟知的恐龍。“晉地甲龍”生存在距今約一億年前的白堊紀(jì)中期,是目前已知最原始的具有骨質(zhì)尾錘的甲龍科恐龍。“它的發(fā)現(xiàn),支持了甲龍尾錘演化過程中柄狀的遠端尾椎先于末端愈合的皮內(nèi)成骨出現(xiàn)的假說。”尤海魯表示,相關(guān)研究成果即將發(fā)表在今年出版的《地質(zhì)通報》上。

“擇義王氏鱷”化石有望成為又一鎮(zhèn)館之寶

“主龍形類,是一個包括恐龍類、鱷型動物以及很多已滅絕爬行動物的生物類群。”中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員唐治路介紹,山西的主龍形類主要指生存在三疊紀(jì)時期,比恐龍和鱷型動物更加原始的爬行動物,也就是過去被稱為“假鱷類”的爬行動物。

唐治路介紹,現(xiàn)在,有關(guān)種類分別屬于基干主龍形類和基干形鱷類。“擇義王氏鱷”屬種是楊鐘健院士依據(jù)很不完整的材料建立的,正型標(biāo)本很不完整,缺乏有效的鑒定特征,不少國內(nèi)外學(xué)者開始懷疑擇義王氏鱷的有效性,認(rèn)為擇義王氏鱷是個存疑屬種。山西地質(zhì)博物館在榆社三疊系采集到的新的完整的化石,包括距離原產(chǎn)地8公里外的一具完整的無頭骨個體,以及距離原產(chǎn)地4公里外的11具集群埋葬個體。唐治路介紹,目前這些標(biāo)本的修復(fù)已經(jīng)基本完成,研究工作正在進行中,這是迄今為止世界上發(fā)現(xiàn)的同類化石中標(biāo)本最多、完整程度最高的一批。

唐治路表示,通過與加拿大自然博物館的合作研究,初步確定這些新的化石很可能與“擇義王氏鱷”為同一屬種。對這些新化石的研究,不僅能夠明確“擇義王氏鱷”的有效性及形態(tài)特征,也能很好確定該屬種的系統(tǒng)分類位置。新的“擇義王氏鱷”化石有望成為山西地質(zhì)博物館又一鎮(zhèn)館之寶。

山西鋸齒龍化石為目前國內(nèi)最完整的一批

山西地質(zhì)博物館館長史建儒介紹,2015年,山西地質(zhì)博物館在保德縣二疊系孫家溝組發(fā)現(xiàn)了大批脊椎動物化石,經(jīng)多次大規(guī)模的發(fā)掘,采集了總重量接近150噸的化石標(biāo)本。經(jīng)初步鑒定,這批大規(guī)模集群埋藏的化石為鋸齒龍類,并很可能屬同一種類。

“在此之前,我國已知的鋸齒龍類化石均不完整,尤其是缺乏相對完好的頭骨。”史建儒介紹,山西地質(zhì)博物館此次采集的鋸齒龍化石是目前國內(nèi)最完整的一批,包括了近乎完整的頭骨及大量的頭后骨骼,以及大小不等的幼年到成年個體。據(jù)目前階段性統(tǒng)計,化石個體數(shù)量超過20具,化石總數(shù)已達1500余件。此次山西地質(zhì)博物館發(fā)現(xiàn)的材料,將對系統(tǒng)研究中國鋸齒龍類提供充分物質(zhì)基礎(chǔ)。

相關(guān)報道:山西省古生物研究取得重大進展

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)山西新聞網(wǎng)-山西日報(記者 張曉敏 通訊員 郭鋒):5月13日,山西地質(zhì)博物館舉行古生物研究成果發(fā)布會。此次亮相的,主要是發(fā)現(xiàn)于左云縣白堊紀(jì)地層中的“左云晉地甲龍”化石、榆社縣三疊紀(jì)地層中的“擇義王氏鱷”化石和保德縣二疊紀(jì)地層中的鋸齒龍類化石。會上還授予為山西古生物調(diào)查、發(fā)掘和研究作出突出貢獻的中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員董枝明和唐治路“榮譽館員”稱號。

山西境內(nèi)廣泛發(fā)育了各個地質(zhì)時代的沉積地層,蘊藏著豐富的化石資源。山西地質(zhì)博物館近年來持續(xù)開展全省范圍內(nèi)的古生物化石調(diào)查、發(fā)掘、修復(fù)、研究工作,先后發(fā)掘了三疊紀(jì)“中國肯氏獸動物群”、白堊紀(jì)恐龍動物群、二疊紀(jì)鋸齒龍類等一批重要的古生物化石。

此次發(fā)布會上,“左云晉地甲龍”在經(jīng)過7年的修復(fù)和研究后,在山西地質(zhì)博物館亮相。據(jù)介紹,“左云晉地甲龍”是一個新的屬種,而之前山西地質(zhì)博物館已經(jīng)命名了3個新屬種的恐龍。

甲龍是一類以植物為食、全身披著“鎧甲”的恐龍。它們一般有五六米長,由于身體笨重,只能用四肢在地上緩慢爬行,又被稱為“坦克龍”。尾錘是甲龍最顯著的特征之一。此次命名的“左云晉地甲龍”,于2011年發(fā)現(xiàn)于大同市左云縣白堊紀(jì)地層中,是一具近乎完整的甲龍骨架化石。據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員尤海魯介紹,“左云晉地甲龍”生存在距今約1億年前的白堊紀(jì)中期,是目前已知的最原始的具有骨質(zhì)尾錘的甲龍科恐龍。

山西地質(zhì)博物館古生物研究成果發(fā)布會上發(fā)布的第二個成果是集群式保存于同一個化石坑中的11條“擇義王氏鱷”。這是世界上目前發(fā)現(xiàn)的集群式保存最多的一組“擇義王氏鱷”化石。

“擇義王氏鱷”,生存在距今約兩億四千萬年的三疊紀(jì)中期,是比恐龍和鱷魚更為原始的爬行動物,屬于“中國肯氏獸動物群”中的掠食者。其身體上覆蓋著瓦狀鱗片,在我省榆社、武鄉(xiāng)等地均有分布。

“擇義王氏鱷”是地質(zhì)學(xué)家楊鐘健院士依據(jù)很不完整的材料建立的,正型標(biāo)本很不完整,缺乏有效的鑒定特征。不少國內(nèi)外學(xué)者懷疑“擇義王氏鱷”的有效性,認(rèn)為“擇義王氏鱷”是個存疑屬種。2010年和2013年,山西地質(zhì)博物館古生物團隊在榆社三疊系采集到了新的完整的化石,其中包括距離原產(chǎn)地4公里外的11條集群埋葬個體。這是迄今為止世界上發(fā)現(xiàn)的同類化石中標(biāo)本最多、完整程度最高的一批。

山西地質(zhì)博物館古生物研究成果發(fā)布會上發(fā)布的第三個成果是鋸齒龍類頭骨。這是目前為止鋸齒龍類中發(fā)現(xiàn)的最完整的頭骨。

鋸齒龍類是植食型四足動物,以半直立姿勢行走。鋸齒龍類通常個體碩大、形態(tài)笨重,身體表面被甲片覆蓋,是晚二疊世陸生生態(tài)系統(tǒng)中的重要成員,主要分布在非洲、歐洲、南美洲和中國。據(jù)介紹,地質(zhì)歷史時期發(fā)生過5次大滅絕事件,超過70%的陸生和海洋動物都沒幸免,包括爬行類中的鋸齒龍。

2015年,保德縣二疊系孫家溝發(fā)現(xiàn)大批脊椎動物化石,經(jīng)多次大規(guī)模發(fā)掘,采集了總重量近150噸的化石標(biāo)本。初步鑒定,這批大規(guī)模集群埋藏的化石為鋸齒龍類。據(jù)中科院研究員唐治路介紹,此次采集的鋸齒龍化石是目前國內(nèi)最完整的一批,包括近乎完整的頭骨及大量的頭后骨骼,以及大小不等的幼年到成年個體。

相關(guān)報道:山西古生物研究取得重大進展

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科技網(wǎng)·科技日報訊(記者 王海濱 通訊員 郭鋒):5月13日,山西地質(zhì)博物館舉行古生物研究成果發(fā)布會。“左云晉地甲龍”在經(jīng)過7年的修復(fù)和研究后,在山西地質(zhì)博物館亮相。據(jù)介紹,“左云晉地甲龍”是一個新的屬種,而之前山西地質(zhì)博物館已經(jīng)命名了3個新屬種的恐龍。

山西境內(nèi)廣泛發(fā)育了各個地質(zhì)時代的沉積地層,蘊藏著豐富的化石資源。山西地質(zhì)博物館近年來持續(xù)開展全省范圍內(nèi)的古生物化石調(diào)查、發(fā)掘、修復(fù)、研究工作,先后發(fā)掘了三疊紀(jì)“中國肯氏獸動物群”、白堊紀(jì)恐龍動物群、二疊紀(jì)鋸齒龍類等一批重要的古生物化石。

甲龍是一類以植物為食、全身披著“鎧甲”的恐龍。它們一般有五六米長,由于身體笨重,只能用四肢在地上緩慢爬行,又被稱為“坦克龍”。此次命名的“左云晉地甲龍”,于2011年發(fā)現(xiàn)于大同市左云縣白堊紀(jì)地層中,是一具近乎完整的甲龍骨架化石。據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員尤海魯介紹,“左云晉地甲龍”生存在距今約1億年前的白堊紀(jì)中期,是目前已知的最原始的具有骨質(zhì)尾錘的甲龍科恐龍。

山西地質(zhì)博物館古生物研究成果發(fā)布會上發(fā)布的第二個成果是集群式保存于同一個化石坑中的11條“擇義王氏鱷”。這是世界上目前發(fā)現(xiàn)的集群式保存最多的一組“擇義王氏鱷”化石。“擇義王氏鱷”,生存在距今約兩億四千萬年的三疊紀(jì)中期,是比恐龍和鱷魚更為原始的爬行動物,屬于“中國肯氏獸動物群”中的掠食者。在山西省榆社、武鄉(xiāng)等地均有分布。

山西地質(zhì)博物館古生物研究成果發(fā)布會上發(fā)布的第三個成果是鋸齒龍類頭骨。這是目前為止鋸齒龍類中發(fā)現(xiàn)的最完整的頭骨。

鋸齒龍類是植食型四足動物,以半直立姿勢行走。鋸齒龍類通常個體碩大、形態(tài)笨重,身體表面被甲片覆蓋,是晚二疊世陸生生態(tài)系統(tǒng)中的重要成員,主要分布在非洲、歐洲、南美洲和中國。據(jù)介紹,地質(zhì)歷史時期發(fā)生過5次大滅絕事件,超過70%的陸生和海洋動物都沒幸免,包括爬行類中的鋸齒龍。

2015年,保德縣二疊系孫家溝發(fā)現(xiàn)大批脊椎動物化石,經(jīng)多次大規(guī)模發(fā)掘,采集了總重量近150噸的化石標(biāo)本。初步鑒定,這批大規(guī)模集群埋藏的化石為鋸齒龍類。據(jù)中科院研究員唐治路介紹,此次采集的鋸齒龍化石是目前國內(nèi)最完整的一批,包括近乎完整的頭骨及大量的頭后骨骼,以及大小不等的幼年到成年個體。