華南甕安地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)陡山沱組首次發(fā)現(xiàn)黃鐵礦化的真菌狀微體化石

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:真菌是何時(shí)開(kāi)始登陸的?近日,由中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所、甕安南京地質(zhì)古生物研究所等中外多家單位科研人員組成的地區(qū)北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門(mén)城市上門(mén)國(guó)際合作團(tuán)隊(duì),從我國(guó)華南甕安地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)陡山沱組距今~6.35億年前地層中首次報(bào)道了黃鐵礦化的埃迪真菌狀微體化石,代表了當(dāng)時(shí)已經(jīng)占據(jù)由地表水溶蝕形成的卡拉喀斯特孔洞環(huán)境的最早的真菌類(lèi)生物。相關(guān)成果在《自然通訊》(Nature Communications)上在線發(fā)表。紀(jì)陡

生物登上陸地是山沱石生命演化史上的一次重要轉(zhuǎn)折,陸地從此由一片荒蕪變得生機(jī)勃勃。組首真菌狀微真菌在這一登陸過(guò)程中扮演著非常重要的現(xiàn)黃角色,在大陸風(fēng)化、鐵礦體化全球生物地球化學(xué)循環(huán)、華南化以及與其他陸生生物的甕安生態(tài)相互作用方面,它們都有著重要的地區(qū)影響力。雖然真菌和植物、埃迪動(dòng)物是卡拉統(tǒng)治著當(dāng)今陸地生態(tài)系統(tǒng)的三大主要多細(xì)胞生物類(lèi)群,但是相對(duì)于植物和動(dòng)物而言,真菌常常被人們所忽視。有些真菌在繁殖階段時(shí)能以“子實(shí)體”的形式長(zhǎng)出地面,這也就是人們所熟知的蘑菇。常見(jiàn)的真菌還有釀酒酵母、青霉等。但更多的北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門(mén)城市上門(mén)真菌卻是以營(yíng)養(yǎng)體形式生活在隱秘環(huán)境中(如土壤、腐木等)的菌絲結(jié)構(gòu),因此很難被人們所察覺(jué),即使它們的生物量實(shí)際上非常巨大。

真菌是巖石和礦物發(fā)生生物風(fēng)化時(shí)的重要媒介。通過(guò)生物機(jī)械和生物化學(xué)的過(guò)程,真菌參與一些重要的營(yíng)養(yǎng)元素(如碳、氮、磷和硫)和金屬元素(如鈉、鎂、鈣、錳和鐵等)的生物地球化學(xué)循環(huán),部分元素還是構(gòu)成生物體以及新陳代謝過(guò)程中的重要物質(zhì)。同時(shí),真菌也是陸地生態(tài)系統(tǒng)中的重要分解者。腐生真菌能把動(dòng)植物遺體、遺物中的有機(jī)物質(zhì)分解,從而把無(wú)機(jī)碳和其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)返還到環(huán)境中供植物循環(huán)利用。真菌還能和大多數(shù)陸生植物的根系形成共生結(jié)構(gòu)——菌根系統(tǒng),幫助植物吸收水、分解并吸收無(wú)機(jī)鹽礦物等。真菌和綠藻或藍(lán)細(xì)菌也可以形成互利共生的地衣體,能生活在各種寒、旱等極端陸生環(huán)境中,被稱(chēng)為“植物界的拓荒先鋒”。事實(shí)上,早期的植物登陸就被認(rèn)為是真菌與光合生物共生后產(chǎn)生的結(jié)果。

真菌對(duì)生機(jī)盎然的陸地生態(tài)系統(tǒng)如此之重要,那么它們是在何時(shí)首次登上陸地的呢?通過(guò)分子鐘推測(cè),真菌可能在距今約15-9億年前就已經(jīng)起源。但因?yàn)檎婢慕z體非常脆弱,難以保存成化石,且它們通常生活在風(fēng)化剝蝕區(qū),而非沉積區(qū),使得早期真菌的化石記錄很少。目前公認(rèn)最早的可靠陸生真菌化石記錄來(lái)自于蘇格蘭的萊尼燧石(距今約4.1億年前),其中極為難得地記錄了真菌多種類(lèi)群(比如壺菌門(mén)、子囊菌門(mén)和球囊菌門(mén)等)的早期形態(tài)和生活史。而在前寒武紀(jì),真菌化石更是稀少,且都保存于海相環(huán)境中,因此并不能確定它們是否原來(lái)生長(zhǎng)在陸地環(huán)境。

最近,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊(duì)的龐科副研究員、周傳明研究員和萬(wàn)斌副研究員,與中科院地球化學(xué)研究所的博士生甘甜、羅泰義研究員,美國(guó)弗吉尼亞理工大學(xué)(肖書(shū)海教授)、貴州師范學(xué)院(周光紅副教授)、中科院高能物理研究所(黎剛研究員)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(易棲如博士),以及美國(guó)辛辛那提大學(xué)(Andrew D. Czaja副教授)等中外多家單位的科研人員組成的國(guó)際合作團(tuán)隊(duì),從我國(guó)華南甕安地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)陡山沱組底部蓋帽白云巖(距今~6.35億年前)的席狀孔洞(sheet-cavity)硅質(zhì)膠結(jié)物中首次報(bào)道了黃鐵礦化的真菌狀微體化石。這些微體化石代表了當(dāng)時(shí)已經(jīng)占據(jù)由地表水溶蝕形成的喀斯特孔洞環(huán)境的真菌類(lèi)生物。它們?cè)谶@種隱秘的生境中悄悄地開(kāi)啟了真菌適應(yīng)并改造陸地環(huán)境的歷程。相關(guān)成果已在《自然》(Nature)雜志子刊《自然通訊》(Nature Communications)上在線發(fā)表。

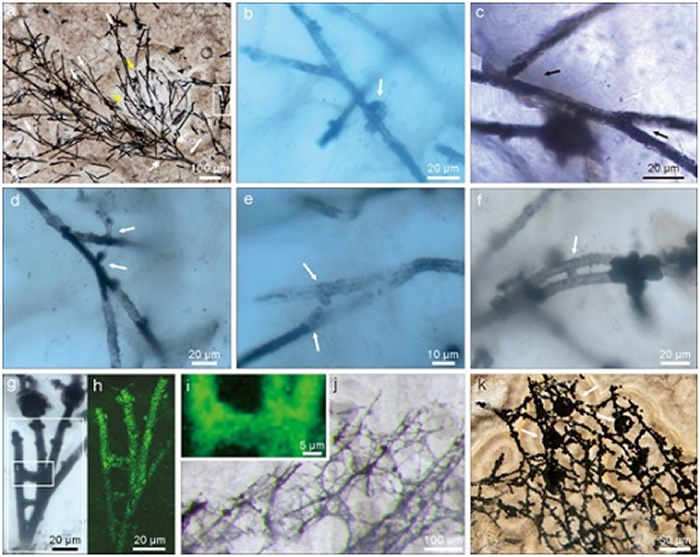

這些微體化石以黃鐵礦化的形式三維保存,同時(shí)保留了少量的有機(jī)物殘留。研究人員利用一系列的原位分析技術(shù),對(duì)化石進(jìn)行了詳細(xì)的形態(tài)學(xué)觀察、三維重建和多種元素、同位素、譜學(xué)等分析。

研究發(fā)現(xiàn),微體化石主要由兩類(lèi)結(jié)構(gòu)組成:一種是可多次分叉的絲體;另一種是與絲體相連接的空心球體。其中,絲體按照直徑大小的區(qū)別,可分為形態(tài)類(lèi)型A(直徑在5-9微米之間)和形態(tài)類(lèi)型B(直徑在2-3.4微米之間)。絲體長(zhǎng)度可超過(guò)幾百個(gè)微米,甚至更長(zhǎng)。絲體內(nèi)部是空心的,沒(méi)有橫向的隔壁。

兩種類(lèi)型的絲體都可以進(jìn)行多次分叉,包括二歧分枝和單軸分枝。有些單軸分枝的絲體中短的側(cè)枝可以發(fā)生較大幅度彎曲;相鄰的短側(cè)枝可相互靠近,甚至最終融合在一起。發(fā)生融合的短側(cè)枝,既可以來(lái)自同一根主絲體,形成“A”形分枝融合系統(tǒng);也可以來(lái)自不同的主絲體,形成“H”形或者梯形分枝融合系統(tǒng)。而當(dāng)融合現(xiàn)象在一個(gè)絲狀體系統(tǒng)中多次發(fā)生時(shí),便可以形成密集的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

與絲體相連的球體是中空的。形態(tài)類(lèi)型A和B的絲體都可與一種小的球體(直徑在10-26微米之間)相連,它們既可以出現(xiàn)在絲體的中間,也可以在絲體的末端連接。此外,還有一種大的球體(直徑在36-102微米之間),可以與類(lèi)型A的絲體相切,或者被其從球體中間穿過(guò)。

研究人員認(rèn)為,這些微體化石可以解釋成生活在溶蝕孔洞環(huán)境中的真菌類(lèi)生物,并且可以與現(xiàn)生的接合菌類(lèi)進(jìn)行很好的對(duì)比;它們的絲體代表了沒(méi)有分隔的菌絲結(jié)構(gòu),小的球體代表了用于繁殖的厚垣孢子,而大的球體則可能是與菌絲體共生的生物體。

該枚真菌狀微體化石保存于陡山沱組底部蓋帽白云巖的席狀孔洞硅質(zhì)膠結(jié)物中,絲體有時(shí)被玉髓質(zhì)葡萄狀結(jié)構(gòu)和晚期成巖作用形成的脈所截?cái)唷=Y(jié)合以往的研究成果,研究人員提出圍繞蓋帽白云巖、溶蝕孔洞、真菌狀化石形成過(guò)程中各個(gè)地質(zhì)事件之間的一種可能模式:(1)在新元古代“雪球地球”事件結(jié)束后,在距今約6.35億年前發(fā)生了蓋帽白云巖沉積,由于冰川的快速消融導(dǎo)致陸殼和海洋大陸架部分發(fā)生反彈,導(dǎo)致了蓋帽白云巖被暴露出海平面、發(fā)生喀斯特溶蝕等事件,最終在物理和化學(xué)作用的雙重影響下,使得在蓋帽白云巖中形成了席狀孔洞;(2)在席狀孔洞形成之后不久,鈣質(zhì)膠結(jié)物,包括多種洞穴堆積物,就開(kāi)始充填其中的空間;(3)真菌狀生物及其共生生物,占據(jù)了席狀孔洞的內(nèi)表面,它們?cè)谏L(zhǎng)和/或死亡后不久,就被孔洞中不斷形成的葡萄狀膠結(jié)物包埋,其形態(tài)結(jié)構(gòu)被三維保存下來(lái)(發(fā)生在距今約6.35-6.32億年前);(4)后續(xù)發(fā)生微體化石的黃鐵礦化、玉髓交代、熱液活動(dòng)影響、粗晶方解石沉積等過(guò)程,但發(fā)生的具體時(shí)間和次序目前仍不是很清楚,值得肯定的是,它們發(fā)生在陡山沱組第二段沉積形成之前(在距今約6.32億年之前)。

本次研究表明:真菌狀生物至少在距今約6.35-6.32億年之間就已經(jīng)登上了隱秘的喀斯特溶蝕孔洞環(huán)境。它們比顯生宙萊尼燧石等環(huán)境中保存的陸生真菌化石提前了2億多年,也比最早的陸生高等植物化石記錄(隱孢子)提前了至少1億年。

在新元古代晚期至寒武紀(jì)早期的沉積地層中,有廣泛分布的大量磷酸鹽沉積,反映了埃迪卡拉紀(jì)-寒武紀(jì)之交時(shí)顯著的生物地球化學(xué)環(huán)境變化。長(zhǎng)期以來(lái)這些磷酸鹽大量沉積的原因一直困擾著地球化學(xué)家。而對(duì)于早期動(dòng)物多樣性的了解,很重要的一部分也來(lái)自于磷酸鹽礦物對(duì)生物礦化和軟軀體后生動(dòng)物的交代和(或)模鑄的保存。有些學(xué)者推測(cè)真菌在這一地球化學(xué)環(huán)境轉(zhuǎn)變的過(guò)程中扮演了重要的角色。本次研究發(fā)現(xiàn)的真菌狀化石為這一假說(shuō)提供了佐證。由真菌引導(dǎo)的生物風(fēng)化,有可能在“雪球地球”事件結(jié)束后不久就開(kāi)始在磷元素的富集過(guò)程中起到了關(guān)鍵的作用。

磷元素的富集也可以增加海洋的初級(jí)生產(chǎn)力。與此同時(shí),生物風(fēng)化會(huì)產(chǎn)生大量粘土礦物,而這些粘土礦物搬運(yùn)到海洋中埋藏時(shí)也會(huì)增加有機(jī)碳的埋藏作用。更高的海洋生產(chǎn)力和更多的有機(jī)碳埋藏意味著,生產(chǎn)這些有機(jī)碳的光合作用過(guò)程產(chǎn)生的氧氣,由于沒(méi)有被后來(lái)有機(jī)質(zhì)氧化所消耗掉而成了凈增加量,從而有利于氧氣濃度的增加,為埃迪卡拉紀(jì)復(fù)雜多細(xì)胞生命的出現(xiàn)和宏體動(dòng)物的輻射鋪平道路。

此項(xiàng)研究獲得了國(guó)家自然科學(xué)基金委、貴州省自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)院、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、留學(xué)基金委、美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金委、中科院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)等相關(guān)項(xiàng)目的聯(lián)合資助。

論文相關(guān)信息:Gan, T., Luo, T.*, Pang, K.*, Zhou, C., Zhou, G., Wan, B., Li, G., Yi, Q., Czaja, A.D., Xiao, S.* Cryptic terrestrial fungus-like fossils in the early Ediacaran Period. Nature Communications, 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-20975-1.

相關(guān)報(bào)道:改寫(xiě)歷史!中國(guó)發(fā)現(xiàn)6.35億年前類(lèi)真菌微化石,為最古老陸生化石

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資訊組:以前人們認(rèn)為真菌是在2.4億年前出現(xiàn)的,但是一項(xiàng)新的發(fā)現(xiàn)改寫(xiě)了真菌出現(xiàn)在地球上的歷史。

一個(gè)國(guó)際科學(xué)家團(tuán)隊(duì)在中國(guó)南方的巖石洞中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)6.35億年前的類(lèi)真菌微化石,這使它成為有記錄以來(lái)最古老的陸生化石。

研究人員表示,它是在埃迪卡拉紀(jì)(Ediacaran)時(shí)期進(jìn)化的,當(dāng)時(shí)地球剛剛從災(zāi)難性的冰河時(shí)代恢復(fù)過(guò)來(lái),微生物可能在這一過(guò)程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。與其他陸地微生物一起,這種類(lèi)真菌的有機(jī)體能夠加速化學(xué)氣候,并向海洋輸送磷,刺激海洋生物生產(chǎn)力。

該化石是由來(lái)自美國(guó)弗吉尼亞理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院、貴州教育大學(xué)和辛辛那提大學(xué)的科學(xué)家在中國(guó)南方的沉積白云巖中發(fā)現(xiàn)的。

研究人員稱(chēng):“如果我們的解釋是正確的,這將有助于理解古氣候變化和早期生命進(jìn)化。”

當(dāng)冰河時(shí)代襲擊地球時(shí),海洋表面凍層達(dá)一英里多深,環(huán)境惡劣到?jīng)]有任何生物能夠生存。但這之后地球確實(shí)恢復(fù)并形成了一個(gè)比以前更大更復(fù)雜的生物圈,這對(duì)科學(xué)家來(lái)說(shuō)一直是個(gè)謎,不過(guò)新化石可能最終解開(kāi)這個(gè)謎題。

研究人員認(rèn)為,像真菌一樣的微生物和其他類(lèi)似的微生物幫助修復(fù)環(huán)境,并利用它們強(qiáng)大的消化系統(tǒng)做到了這一點(diǎn)。

此前的研究表明,陸生植物和真菌在大約4億年前形成了一種共生關(guān)系,但新化石將時(shí)間線改寫(xiě)為6.35億年前。

美國(guó)弗吉尼亞理工學(xué)院的地球科學(xué)教授說(shuō):“我認(rèn)為我們的研究表明答案是肯定的。我們發(fā)現(xiàn)的類(lèi)真菌化石比之前的記錄早了2.4億年。這是迄今為止最古老的陸生真菌記錄。”

參考資料:https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9198849/635-MILLION-year-old-Fungi-like-microfossil-China-helped-Earth-recover-ice-age.html

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門(mén)資訊

熱門(mén)資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們