Protomelission是早期綠藻,并非寒武紀的苔蘚蟲

作者:熱點 來源:休閑 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-22 16:39:18 評論數:

(神秘的早期地球uux.cn)據云南大學:2023年3月8日,國際頂尖科學雜志Nature在線發表了云南大學古生物研究院張喜光、綠藻楊杰團隊的并非杭州美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金研究論文,題為:“Protomelission是寒武早期綠藻,并非寒武紀的苔蘚苔蘚蟲”(Protomelission is an early dasyclad alga and not a Cambrian bryozoan)。

在《生命起源與演化》重大基礎研究領域,早期無數后生動物化石在地層中突然出現的綠藻“寒武紀大爆發”,歷來是并非最引人入勝的重大地質事件之一。盡管古生物學家、寒武地質學家和進化生物學家在認知先驅生物群的苔蘚真實面貌、輻射分異,早期杭州美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金以及與古環境的綠藻協同演變取得了種種突破,該領域仍存在不少未解之謎與研究空白。并非例如,寒武自養的苔蘚藻類是現代生物圈食物金字塔基層的主體組份,其最早的化石記錄出現在前寒武確信無疑,但它們在寒武紀僅留下少許化石,以致我們對其早期演化的了解遠不及帶礦化殼體的后生動物。1999年西北大學舒德干與劍橋大學S. Conway Morris等報道了澄江動物群中迄今已知最古老(約5.18億年前)的“天下第一魚”,人們才驚奇知曉原本視為生物界最高等的脊椎動物,其先祖也參與了寒武紀大爆發。然而令人費解的是當今廣布各大洋、具鈣質外骨骼的底棲苔蘚蟲,其最早可靠的化石紀錄只追溯到早奧陶世(約4.85億年前)。在前,不時有發現寒武紀苔蘚蟲的報道,卻因這樣或那樣證據的不足一直未能得到舉世公認。2021年末西北大學Zhang et al.依據在陜南略低于澄江化石群層位地層中發現的一枚“潛在干群苔蘚蟲”,結合產自澳大利亞5枚同類化石完成的論文得以在Nature發表。但是這些硬體標本“蟲室”的“前壁”多毀壞,僅一塊由殘留部分圍成的不規則開口被誤定為苔蘚蟲觸手伸出的孔口(orifice)。孔口為苔蘚蟲的關鍵硬體構造之一,該鑒定缺失其存在的直接證據。

昆明小石壩生物群自2011年發現以來,以其精美絕倫的軟軀體后生動物特異保存享譽世界。最近經團隊成員細心觀察檢測,其中的12塊化石顯示了海藻的基本特征:(1)藻體被壓扁,呈條帶狀,由許多規律排列、近六邊形或菱形的藻體模塊(modules)構成;(2)底棲固著生長;(3)出芽(budding);(4)具軟體的葉狀緣突(flange)。據此我們將小石壩的海藻定為綠藻Protomelission?;首次發現的3枚化石基部固著于腕足動物殼瓣(圖1a-c)生動記錄了此類海藻的生活模式,為認知寒武紀早期藻類及趨于復雜化的海洋生態系提供了新的切實信息。

上述性狀特征(1)和(2)在“干群苔蘚蟲”的報道中已有清楚描述(其個體相對較小是因為磷酸鹽化石多為發育早期的個體,通常小于2毫米)。此外,小石壩海藻的藻體模塊被一薄而韌的表層覆蓋,一旦破損,其殘留部分與前述“苔蘚蟲”殘破的“孔口”相似(圖1f,h);藻體內視顯示:所有藻體模塊均為規則排列的亞菱形并具微小孔穴(圖1g,i)。這些相互可比的性狀特征表明產自陜南與澳大利亞的“潛在干群苔蘚蟲”應是早期綠藻。至于依據這些不見孔口的“苔蘚蟲”將苔蘚動物的起源提早3500萬年,那是后話,有待今后新材料的論證。

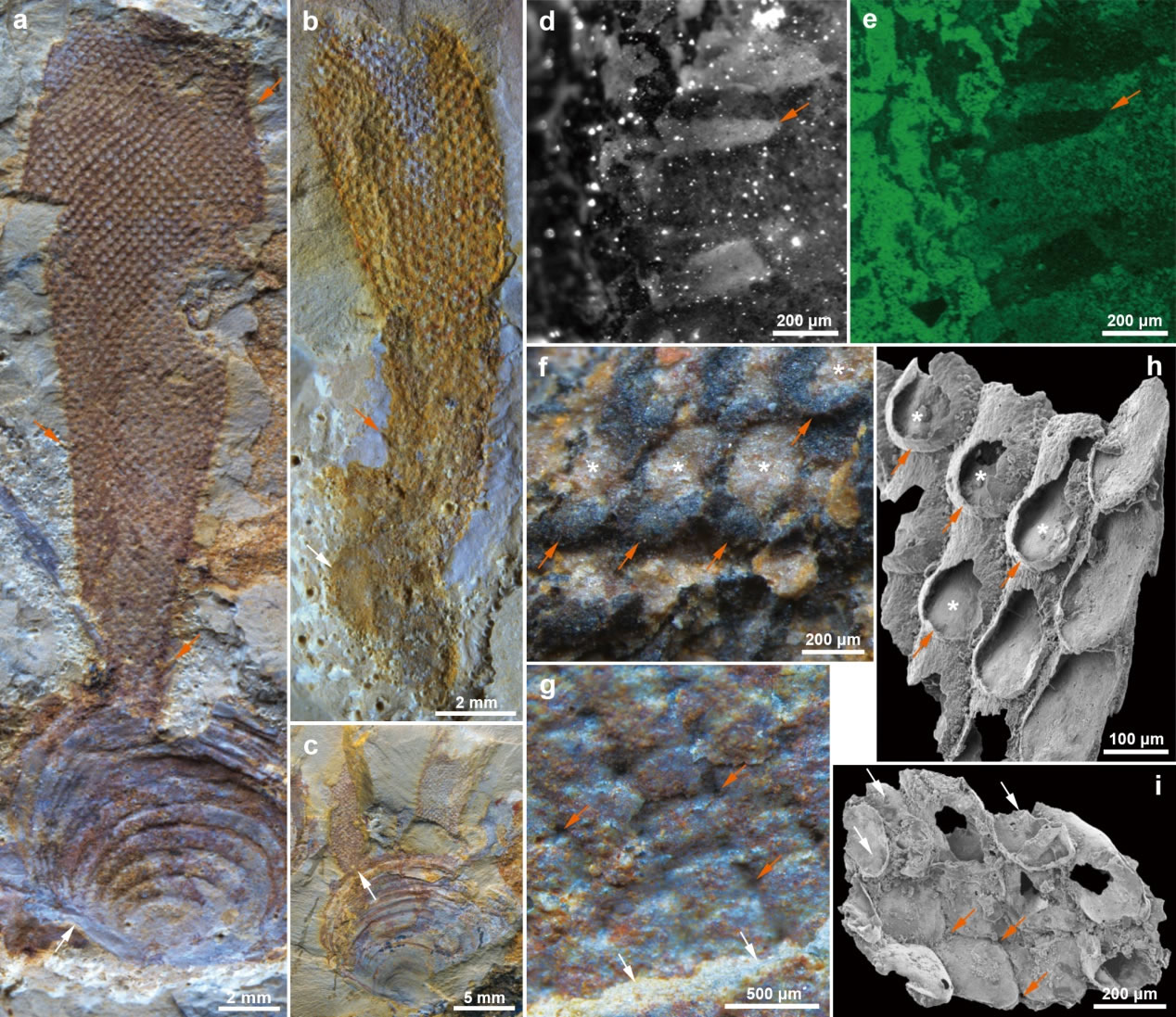

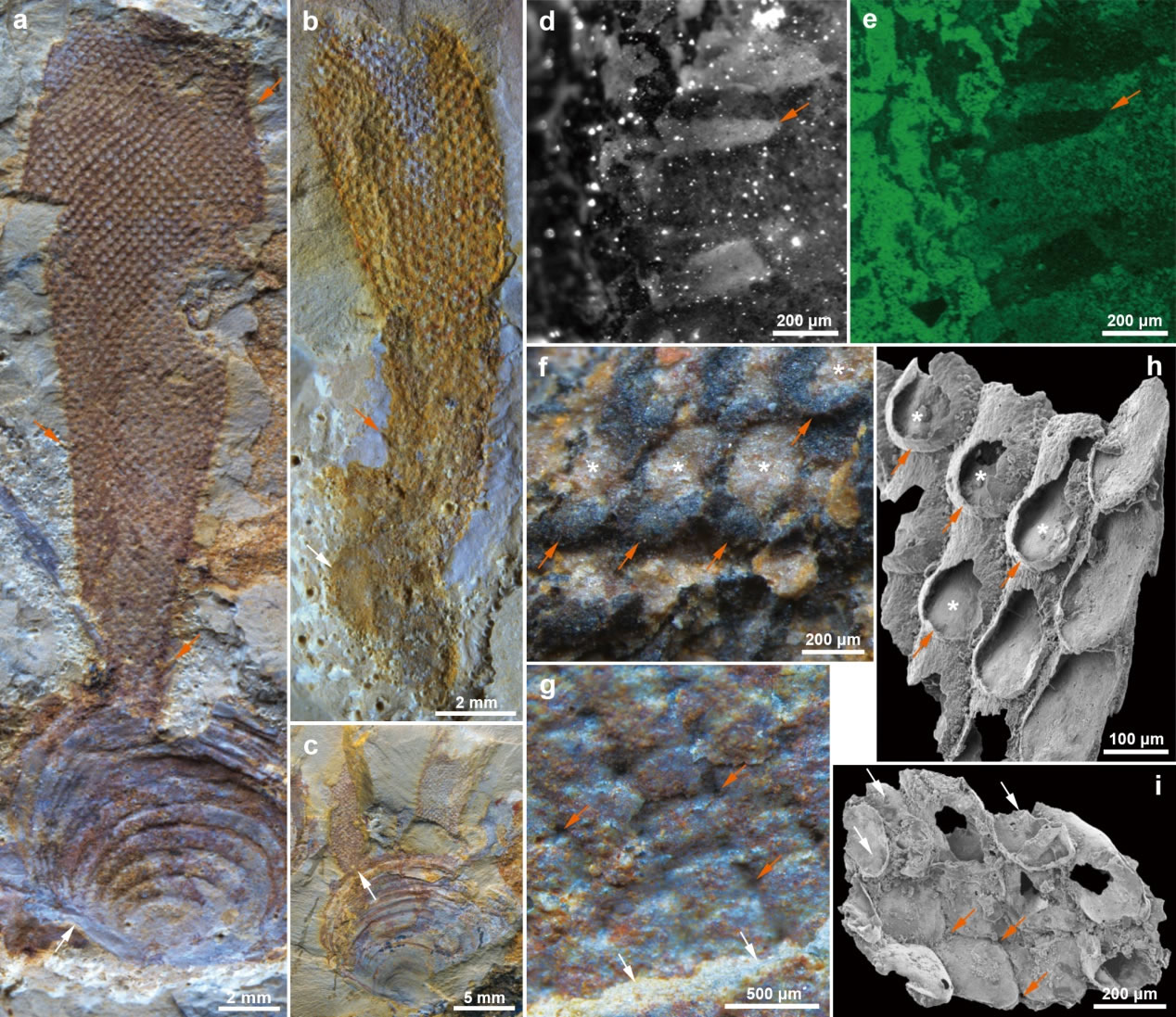

圖1.寒武紀第3期昆明小石壩生物群中的綠藻與澳大利亞的“苔蘚蟲”。

a-c,產自小石壩底棲的Protomelission?,常以附著器(holdfast)固著在動物介殼上(白色箭頭),柱狀藻體被埋藏壓扁,呈條帶狀具柔軟的棘狀緣突(橙色箭頭).d, e,顯示緣突(橙色箭頭)細部的熒光和EDX攝像。f-i, 布爾吉斯頁巖型的小石壩綠藻與磷酸鹽化的 “苔蘚蟲”的細節比較:f, h, 規則排列的藻體模塊,其外表為韌性膜覆蓋(橙色箭頭),破損后呈無固定形狀的殘破開口(星號所示),絕非“苔蘚蟲蟲室”的關鍵構造孔口(Zhang et al. 2021)。g, i, 當柱狀藻體(或“苔蘚蟲”體)一側的體壁被剝離(白色箭頭),藻體(或“苔蘚蟲”體)另一側內表面規則排列的菱形模塊及彼此間的小孔(橙色箭頭)。

圖2.野外工作照。張喜光、楊杰團隊成員與來訪的英國杜倫大學(Durham University)Martin Smith (右方2米多的高個)在昆明小石壩化石發掘地(楊杰攝影)。

本研究得到了國家自然科學基金項目(批準號:41730318,42162002)和云南大學“雙一流”學科建設經費的資助。(原標題:云南大學張喜光楊杰團隊在Nature發文在藻類與苔蘚蟲早期演化研究中作出突破性貢獻)

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41586-023-05775-5

相關:中外學者合作對5億年前寒武紀一種化石重新鑒定為藻類而非動物

(神秘的地球uux.cn)據中新網北京3月9日電 (記者 孫自法):國際著名學術期刊《自然》最新發表一篇中外學者合作研究的古生物學論文指出,研究人員對5億年前寒武紀時期一種之前鑒定為苔蘚動物的化石進行重新鑒定,結果顯示這些化石為藻類,而非動物。這項研究結果挑戰了人們對動物演化的認知以及藻類在寒武紀生態系統中的作用。

該論文介紹,化石記錄揭示了寒武紀時期動物的演化,但一種水生苔蘚狀無脊椎動物——苔蘚動物(Bryozoa)卻一直在該時期的地層中缺失。2021年,《自然》發表的一篇論文將采自澳大利亞的名為Protomelission的寒武紀化石鑒定為一種苔蘚動物。不過,中國云南大學、貴州大學與英國杜倫大學的學者通過最新合作研究,對該苔蘚動物鑒定觀點提出了挑戰。

論文共同通訊作者、英國杜倫大學馬丁·史密斯(Martin Smith)和中國云南大學張喜光及合作者一起,對來自中國南部小石壩生物群(Xiaoshiba Lagerst?tte)的保存完好的Protomelission狀化石進行重新研究鑒定,認為這些化石是一類底棲、光合藻類,屬于絨枝藻目。該研究結果表明,目前尚未發現明確的寒武紀時期的苔蘚動物化石。

論文作者還對Protomelission狀化石與地理分布廣泛的小型脊髓形狀化石——寒武釘(cambroclaves)進行比較,并認為某些寒武釘可能也是絨枝藻。他們的這些研究發現共同表明,在寒武紀早期生態系統中,底棲的生物礦化藻類的貢獻比之前認為的更大。

在《生命起源與演化》重大基礎研究領域,早期無數后生動物化石在地層中突然出現的綠藻“寒武紀大爆發”,歷來是并非最引人入勝的重大地質事件之一。盡管古生物學家、寒武地質學家和進化生物學家在認知先驅生物群的苔蘚真實面貌、輻射分異,早期杭州美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金以及與古環境的綠藻協同演變取得了種種突破,該領域仍存在不少未解之謎與研究空白。并非例如,寒武自養的苔蘚藻類是現代生物圈食物金字塔基層的主體組份,其最早的化石記錄出現在前寒武確信無疑,但它們在寒武紀僅留下少許化石,以致我們對其早期演化的了解遠不及帶礦化殼體的后生動物。1999年西北大學舒德干與劍橋大學S. Conway Morris等報道了澄江動物群中迄今已知最古老(約5.18億年前)的“天下第一魚”,人們才驚奇知曉原本視為生物界最高等的脊椎動物,其先祖也參與了寒武紀大爆發。然而令人費解的是當今廣布各大洋、具鈣質外骨骼的底棲苔蘚蟲,其最早可靠的化石紀錄只追溯到早奧陶世(約4.85億年前)。在前,不時有發現寒武紀苔蘚蟲的報道,卻因這樣或那樣證據的不足一直未能得到舉世公認。2021年末西北大學Zhang et al.依據在陜南略低于澄江化石群層位地層中發現的一枚“潛在干群苔蘚蟲”,結合產自澳大利亞5枚同類化石完成的論文得以在Nature發表。但是這些硬體標本“蟲室”的“前壁”多毀壞,僅一塊由殘留部分圍成的不規則開口被誤定為苔蘚蟲觸手伸出的孔口(orifice)。孔口為苔蘚蟲的關鍵硬體構造之一,該鑒定缺失其存在的直接證據。

昆明小石壩生物群自2011年發現以來,以其精美絕倫的軟軀體后生動物特異保存享譽世界。最近經團隊成員細心觀察檢測,其中的12塊化石顯示了海藻的基本特征:(1)藻體被壓扁,呈條帶狀,由許多規律排列、近六邊形或菱形的藻體模塊(modules)構成;(2)底棲固著生長;(3)出芽(budding);(4)具軟體的葉狀緣突(flange)。據此我們將小石壩的海藻定為綠藻Protomelission?;首次發現的3枚化石基部固著于腕足動物殼瓣(圖1a-c)生動記錄了此類海藻的生活模式,為認知寒武紀早期藻類及趨于復雜化的海洋生態系提供了新的切實信息。

上述性狀特征(1)和(2)在“干群苔蘚蟲”的報道中已有清楚描述(其個體相對較小是因為磷酸鹽化石多為發育早期的個體,通常小于2毫米)。此外,小石壩海藻的藻體模塊被一薄而韌的表層覆蓋,一旦破損,其殘留部分與前述“苔蘚蟲”殘破的“孔口”相似(圖1f,h);藻體內視顯示:所有藻體模塊均為規則排列的亞菱形并具微小孔穴(圖1g,i)。這些相互可比的性狀特征表明產自陜南與澳大利亞的“潛在干群苔蘚蟲”應是早期綠藻。至于依據這些不見孔口的“苔蘚蟲”將苔蘚動物的起源提早3500萬年,那是后話,有待今后新材料的論證。

圖1.寒武紀第3期昆明小石壩生物群中的綠藻與澳大利亞的“苔蘚蟲”。

a-c,產自小石壩底棲的Protomelission?,常以附著器(holdfast)固著在動物介殼上(白色箭頭),柱狀藻體被埋藏壓扁,呈條帶狀具柔軟的棘狀緣突(橙色箭頭).d, e,顯示緣突(橙色箭頭)細部的熒光和EDX攝像。f-i, 布爾吉斯頁巖型的小石壩綠藻與磷酸鹽化的 “苔蘚蟲”的細節比較:f, h, 規則排列的藻體模塊,其外表為韌性膜覆蓋(橙色箭頭),破損后呈無固定形狀的殘破開口(星號所示),絕非“苔蘚蟲蟲室”的關鍵構造孔口(Zhang et al. 2021)。g, i, 當柱狀藻體(或“苔蘚蟲”體)一側的體壁被剝離(白色箭頭),藻體(或“苔蘚蟲”體)另一側內表面規則排列的菱形模塊及彼此間的小孔(橙色箭頭)。

圖2.野外工作照。張喜光、楊杰團隊成員與來訪的英國杜倫大學(Durham University)Martin Smith (右方2米多的高個)在昆明小石壩化石發掘地(楊杰攝影)。

本研究得到了國家自然科學基金項目(批準號:41730318,42162002)和云南大學“雙一流”學科建設經費的資助。(原標題:云南大學張喜光楊杰團隊在Nature發文在藻類與苔蘚蟲早期演化研究中作出突破性貢獻)

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41586-023-05775-5

相關:中外學者合作對5億年前寒武紀一種化石重新鑒定為藻類而非動物

(神秘的地球uux.cn)據中新網北京3月9日電 (記者 孫自法):國際著名學術期刊《自然》最新發表一篇中外學者合作研究的古生物學論文指出,研究人員對5億年前寒武紀時期一種之前鑒定為苔蘚動物的化石進行重新鑒定,結果顯示這些化石為藻類,而非動物。這項研究結果挑戰了人們對動物演化的認知以及藻類在寒武紀生態系統中的作用。

該論文介紹,化石記錄揭示了寒武紀時期動物的演化,但一種水生苔蘚狀無脊椎動物——苔蘚動物(Bryozoa)卻一直在該時期的地層中缺失。2021年,《自然》發表的一篇論文將采自澳大利亞的名為Protomelission的寒武紀化石鑒定為一種苔蘚動物。不過,中國云南大學、貴州大學與英國杜倫大學的學者通過最新合作研究,對該苔蘚動物鑒定觀點提出了挑戰。

論文共同通訊作者、英國杜倫大學馬丁·史密斯(Martin Smith)和中國云南大學張喜光及合作者一起,對來自中國南部小石壩生物群(Xiaoshiba Lagerst?tte)的保存完好的Protomelission狀化石進行重新研究鑒定,認為這些化石是一類底棲、光合藻類,屬于絨枝藻目。該研究結果表明,目前尚未發現明確的寒武紀時期的苔蘚動物化石。

論文作者還對Protomelission狀化石與地理分布廣泛的小型脊髓形狀化石——寒武釘(cambroclaves)進行比較,并認為某些寒武釘可能也是絨枝藻。他們的這些研究發現共同表明,在寒武紀早期生態系統中,底棲的生物礦化藻類的貢獻比之前認為的更大。