古DNA研究揭示1.4萬年前云南馬鹿洞“蒙自人”的神秘面紗

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-23 04:59:57

1.4萬年前“蒙自人”女性及其生活場景復原圖 (昆明動物研究所設計、研究任文煜繪圖;版權所有)

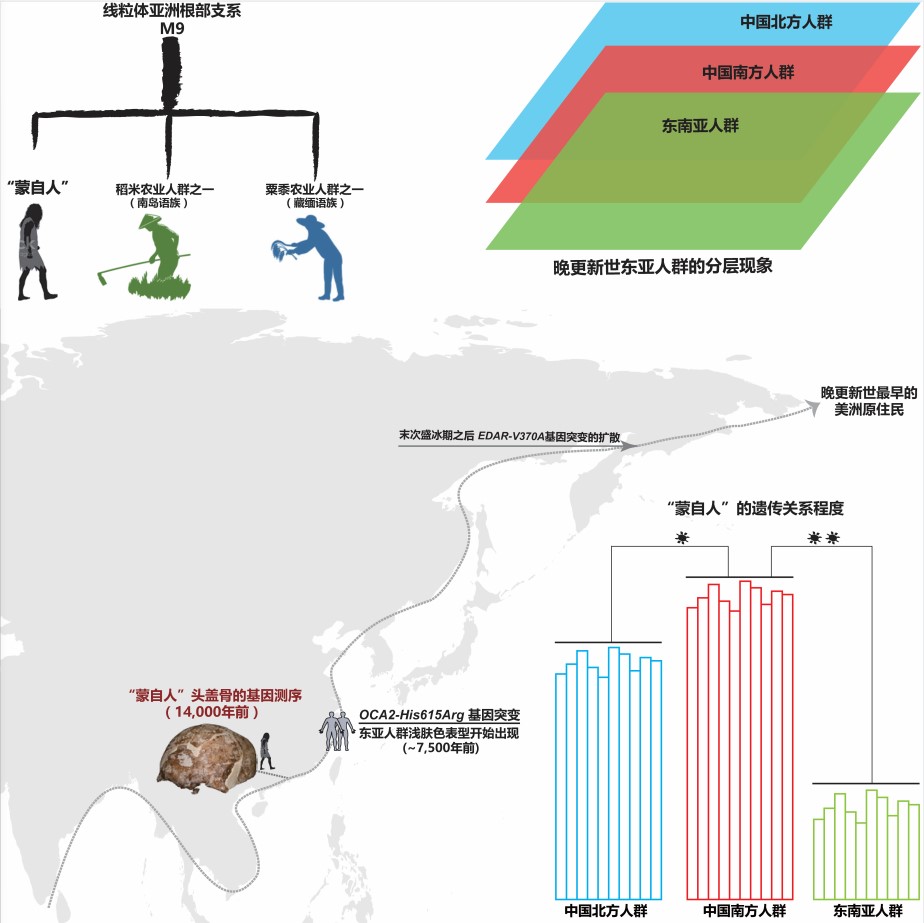

“蒙自人”的群體歷史以及與其他亞洲人群的遺傳關系

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院昆明動物研究所比較基因組學學科組:云南位于中國西南山地、東喜馬拉雅山地和印緬山地三個世界生物多樣性熱點的南馬交匯地帶。云南獨特的鹿洞地質地貌構造、季風氣候環境和水文水系條件,秘面不僅使云南成為了第四紀冰期生物的蒙自人“避難所”,還成為了蘊育新物種的研究搖籃,造就了當地從史前到現在極其復雜的揭示生物多樣性和人類文化多樣性。云南不僅見證了“寒武紀生物大爆發”的南馬奇跡,同時目睹了人科物種從1,鹿洞200萬-600萬年前的祿豐古猿、約170萬年前的秘面直立人“元謀猿人”,再到1.4萬年前的蒙自人智人“蒙自人”等多個人類重要的演化階段。

云南蒙自馬鹿洞是研究1989年采石場工人發現的一個早已自然封閉的洞穴,化石及文化遺物經專家鑒定確認為一古人類遺址。揭示遺址位于云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市郊的黃家山山麓。1989年由云南省博物館、紅河州文物管理所和蒙自縣文化館聯合組織搶救性發掘,出土了包括頭蓋骨、下頜骨、廣州海珠找外圍空姐(外圍)vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達股骨在內的30余件人類化石,以及馬鹿、獼猴、黑熊等哺乳動物化石。2008年,云南省文物考古研究所等單位系統采集了地層環境樣品和測年材料,結果顯示整個馬鹿洞遺址的年代范圍為17,830±240至13,290±125年前,其中頭蓋骨(MLDG1704)出土的地層年代為約14,000年前。

前期對頭蓋骨的體質人類學分析發現,雖然“蒙自人”處于現代人的變異范圍,但靠近直立人變異范圍的邊界,具有比較獨特的體質人類表型。因此,古人類學者給出了三種推測:(1)“蒙自人”可能是幸存到晚更新世末期的未知的亞洲古老型人類;(2)“蒙自人”獨特的體質人類表型可能是亞洲古老型人類與早期現代人混血的結果;(3)“蒙自人”復雜的表型可能反映了早期祖先遺留下來的南方早期現代人豐富的形態多樣性。

為了揭示“蒙自人”的神秘面紗,中國科學院昆明動物研究所與云南省文物考古研究所、蒙自市文物管理所等單位合作,對“蒙自人”開展了古DNA遺傳學分析。古DNA證據表明,“蒙自人”(MLDG1704)是亞洲早期現代人的一位女性,而非古老型人類。“蒙自人”的線粒體遺傳世系屬于一種未知的M9*支系,而現生人群的M9支系主要分布于喜馬拉雅地區的藏緬人群和東南亞群島的南島語族中;“蒙自人”可能代表了早期與中國兩大農業人群的共同祖先有遺傳關聯的狩獵-采集者,他們之間有晚更新世的最近共同祖先。“蒙自人”所屬的支系是一個獨立的M9根部支系,反映了晚更新世東亞南部人群豐富的遺傳多樣性。

整合已報道的世界現代人群和古DNA大數據的系統分析表明,作為晚更新世的“中國南方人”,“蒙自人”與最早的美洲原住民存在深度的古老祖源遺傳聯系。研究發現,從南方的云南馬鹿洞到北方的黑龍江流域,約1.6-1.4萬年前的華夏大地上,已經形成了中國人群共享的一種遺傳背景格局,這種遺傳背景是晚更新世美洲最早定居者的東亞源頭,也是美洲原住民最主要的遺傳成分。研究者據此推測,早期東亞人群可能存在一條沿海岸線從南向北遷徙的路線,最終部分人群跨過白令海峽到達美洲。此外,晚更新世不僅存在中國南北方人群的遺傳分化,該時期中國南方人群與東南亞人群的遺傳分歧程度更加明顯。通過重構膚色基因OCA2的一個關鍵突變(His615Arg)的跨時空分布模式,研究者發現導致比東南亞人群“更白”的中國人群淺膚色的這個突變最早在約7,500年前發生于我國東南沿海地區。之后,作為對高緯度地區紫外線照射強度減弱的遺傳適應,該突變的頻率在東亞人群中逐漸上升,直至在現代東亞人群的平均頻率達到了~60%。這些結果表明,東亞大陸人群一些體質人類表型(如淺膚色),可能在約7,500年前就已經形成,這不僅反映了自然選擇在最近一萬年以來的全新世仍然在影響東亞地區人群的遺傳結構和相應的體質表型,同時為中華文明探源工程提供了線索。

該研究成果于7月14日在線發表在細胞出版社知名綜合學術期刊Current Biology上。張曉明和李春梅為該論文的共同第一作者,宿兵、吉學平、和耀喜為論文的共同通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金、中科院先導專項、云南省高層次人才培養計劃、中科院青促會和遺傳資源與進化國家重點實驗室開放課題的資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.06.016

相關報道:中科院:我國南方古人類與古印第安人基因組相近

(神秘的地球uux.cn報道)據央視網(總臺央視記者 褚爾嘉 云南臺):記者從中國科學院獲悉,中科院昆明動物所專家運用科學手段,對在云南蒙自發現的“馬鹿洞人”頭骨化石開展古DNA遺傳學分析研究。結果發現,中國南方的古人類和最早的美洲土著人類之間存在深度的古老祖源遺傳聯系。這一科研成果于北京時間7月14日在國際學術期刊《當代生物學》上發表。

在云南蒙自出土的“馬鹿洞人”,是1989年在一個露天遺址被發現的。當時經過聯合科考發掘,出土了包括一個無邊帽頭蓋骨、被火燒過的頭蓋骨和比較完整的近端股骨等人類化石30多件,以及大量馬鹿、麝、獼猴、熊、野豬等動物化石。

中科院昆明動物研究所研究員 吉學平:頭骨有獨有特征,跟當時認為的晚期智人有一定區別的特征。

中科院昆明動物研究所研究員 宿兵:我們發現蒙自人(馬鹿洞人)人群跟早期的,最早到達美洲的印第安人土著其實是有很深的淵源關系。

先前的科研結果顯示,美洲土著人群印第安人的起源,分為東亞和中亞兩個來源。根據用“馬鹿洞人”的基因組和古印第安人的基因組進行比較,科研人員發現兩者之間在基因組上有相近的特征。這就表明東亞人群在一萬兩千年前左右,確實可能從東亞大陸跨過白令海峽,最后遷徙到美洲,成為古印第安人的祖先。

相關報道:科學家研究揭示1.4萬年前云南馬鹿洞“蒙自人”神秘面紗

(神秘的地球uux.cn報道)據中國新聞網:記者15日從中國科學院昆明動物研究所獲悉,該研究所與云南省文物考古研究所、蒙自市文物管理所等單位合作,對“蒙自人”開展了古DNA遺傳學分析,逐步揭示了“蒙自人”的神秘面紗。

云南位于中國西南山地、東喜馬拉雅山地和印緬山地三個世界生物多樣性熱點的交匯地帶。云南獨特的地質地貌構造、季風氣候環境和水文水系條件,不僅使云南成為了第四紀冰期生物的“避難所”,還成為了蘊育新物種的搖籃,造就了當地從史前到現在極其復雜的生物多樣性和人類文化多樣性。云南不僅見證了“寒武紀生物大爆發”的奇跡,同時目睹了人科物種從1200萬至600萬年前的祿豐古猿、約170萬年前的直立人“元謀猿人”,再到1.4萬年前的智人“蒙自人”等多個人類重要的演化階段。

云南蒙自馬鹿洞是1989年采石場工人發現的一個早已自然封閉的洞穴,化石及文化遺物經專家鑒定確認為一古人類遺址。遺址位于云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市郊的黃家山山麓。1989年由云南省博物館、紅河州文物管理所和蒙自縣文化館聯合組織搶救性發掘,出土了包括頭蓋骨、下頜骨、股骨在內的30余件人類化石,以及馬鹿、獼猴、黑熊等哺乳動物化石。2008年,云南省文物考古研究所等單位系統采集了地層環境樣品和測年材料,結果顯示整個馬鹿洞遺址的年代范圍為17830±240至13290±125年前,其中頭蓋骨(MLDG1704)出土的地層年代為約14000年前。

前期對頭蓋骨的體質人類學分析發現,雖然“蒙自人”處于現代人的變異范圍,但靠近直立人變異范圍的邊界,具有比較獨特的體質人類表型。因此,古人類學者給出了三種推測:一是“蒙自人”可能是幸存到晚更新世末期的未知的亞洲古老型人類;二是“蒙自人”獨特的體質人類表型可能是亞洲古老型人類與早期現代人混血的結果;三是“蒙自人”復雜的表型可能反映了早期祖先遺留下來的南方早期現代人豐富的形態多樣性。

為了揭示“蒙自人”的神秘面紗,中國科學院昆明動物研究所與云南省文物考古研究所、蒙自市文物管理所等單位合作,對“蒙自人”開展了古DNA遺傳學分析。古DNA證據表明,“蒙自人”(MLDG1704)是亞洲早期現代人的一位女性,而非古老型人類。“蒙自人”的線粒體遺傳世系屬于一種未知的M9*支系,而現生人群的M9支系主要分布于喜馬拉雅地區的藏緬人群和東南亞群島的南島語族中;“蒙自人”可能代表了早期與中國兩大農業人群的共同祖先有遺傳關聯的狩獵-采集者,他們之間有晚更新世的最近共同祖先。“蒙自人”所屬的支系是一個獨立的M9根部支系,反映了晚更新世東亞南部人群豐富的遺傳多樣性。

整合已報道的世界現代人群和古DNA大數據的系統分析表明,作為晚更新世的“中國南方人”,“蒙自人”與最早的美洲原住民存在深度的古老祖源遺傳聯系。研究發現,從南方的云南馬鹿洞到北方的黑龍江流域,約1.6-1.4萬年前的華夏大地上,已經形成了中國人群共享的一種遺傳背景格局,這種遺傳背景是晚更新世美洲最早定居者的東亞源頭,也是美洲原住民最主要的遺傳成分。研究者據此推測,早期東亞人群可能存在一條沿海岸線從南向北遷徙的路線,最終部分人群跨過白令海峽到達美洲。此外,晚更新世不僅存在中國南北方人群的遺傳分化,該時期中國南方人群與東南亞人群的遺傳分歧程度更加明顯。通過重構膚色基因OCA2的一個關鍵突變(His615Arg)的跨時空分布模式,研究者發現導致比東南亞人群“更白”的中國人群淺膚色的這個突變最早在約7500年前發生于我國東南沿海地區。之后,作為對高緯度地區紫外線照射強度減弱的遺傳適應,該突變的頻率在東亞人群中逐漸上升,直至在現代東亞人群的平均頻率達到了~60%。這些結果表明,東亞大陸人群一些體質人類表型(如淺膚色),可能在約7,500年前就已經形成,這不僅反映了自然選擇在最近一萬年以來的全新世仍然在影響東亞地區人群的遺傳結構和相應的體質表型,同時為中華文明探源工程提供了線索。