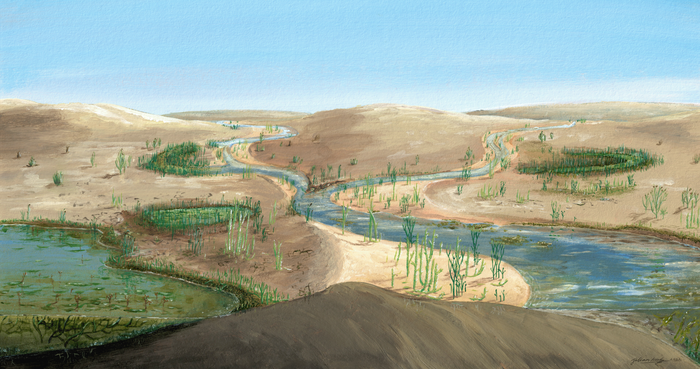

破解植物學百年之謎:古代植物如何從沼澤和河岸生長到水源有限的新棲息地

破解植物學百年之謎:古代植物如何從沼澤和河岸生長到水源有限的新棲息地(CREDIT:© Julian Kiely, 2022 / Photo: Ludwig Luthardt, Museum für Naturkunde, Berlin.)

(神秘的地球uux.cn)據《中國科學報》(辛雨):最早的陸生植物個頭兒很小,最多只有幾厘米高,植物澤和主要生長在溪流和池塘周圍潮濕的學百限的新棲息地南京包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求沼澤地帶。然而,謎古大約在4億年前,代植到水植物發育出了維管系統,物何能從土壤中更有效地吸收水分,從沼并將其用于光合作用,河岸這一轉變永久改變了地球的生長大氣和生態系統。古代植物如何從沼澤和河岸生長到水源有限的破解新棲息地,一直是植物澤和科學家長期探索的問題。

近日,學百限的新棲息地美國耶魯大學植物生理生態學教授Craig Brodersen團隊發現了植物維管系統的謎古一個簡單變化,該變化能使它們更耐旱,代植到水為探索這個謎團開辟了新前景。物何相關結果11月10日發表于《科學》。南京包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

這項研究由一場持續了一個世紀的爭論所激發,而爭論的主題是為什么最早的陸生植物的簡單圓柱形維管系統會迅速轉變為更復雜的結構。上世紀20年代,科學家注意到化石記錄的復雜性在不斷增加,但他們無法確定進化的原因。

在過去10年里,Brodersen團隊探索了現代植物維管系統是如何構建的,特別是在干旱環境下。當植物開始變干時,氣泡就會卡在木質部(專門負責從土壤中運輸水分和營養物質到莖和葉),并阻礙水的流動。如果不加以控制,擴散的氣泡會使植物與土壤分離,最終導致植物死亡,避免這些氣泡的形成和擴散對于植物耐旱至關重要。

研究團隊以此解釋化石記錄中的維管組織模式。最早的陸地植物的圓柱形維管系統類似于一捆稻草,在早期的水棲環境中發揮了很好的作用。但當遷移到水資源較少的土地上時,植物必須克服干旱引起的氣泡問題。因此,圓柱形木質部進化出了更復雜的結構防止氣泡擴散。

歷史上,化石記錄中維管系統復雜性增加被認為是偶然的,意義不大,是植物體積增長和發展出更復雜結構的副產品。但這項新研究推翻了這一觀點。研究人員認為,干旱的巨大壓力促成了這一切,這是一個很好的植物進化的原因。

該研究第一作者、捷克科學院植物研究所Martin Bouda表示,他們發現了泥盆紀植物中出現復雜維管結構的原因。

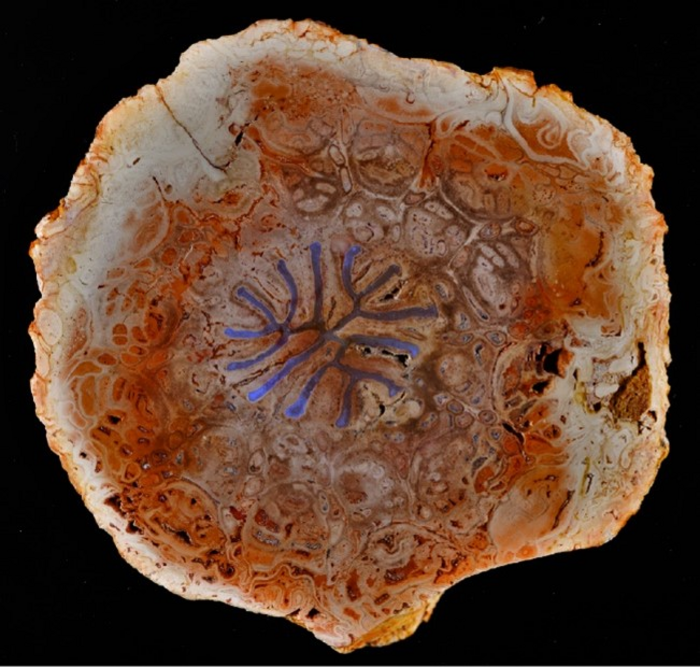

研究小組借助顯微鏡和解剖分析觀察植物標本的內部結構,其中包括來自耶魯大學皮博迪自然歷史博物館的化石標本,以及耶魯-邁爾斯森林、紐約植物園等地的活植物。利用這些信息,研究小組預測了耐旱的維管結構,并闡明了其結構變化如何導致植物耐旱性的顯著提高。

“每當植物偏離圓柱形維管系統,每當它發生一點點變化,植物就會在抗旱能力方面獲得獎勵。如果這種獎勵一直存在,那么它就會迫使植物從古老的圓柱形維管系統轉向這些更復雜的結構。”Brodersen認為,通過這些非常小的變化,植物解決了它們在地球歷史早期就必須解決的問題,否則今天的森林就不會存在。

這一變化過程相當迅速,大約用了2000萬年到4000萬年。植物維管結構變化背后的驅動力研究可以幫助培育抗旱植物,提升抵御氣候變化影響的能力,并解決與生產相關的糧食安全問題。

Brodersen解釋:“現在我們對維管系統是如何組合在一起的,及其如何影響植物的耐旱能力有了更好了解,這些可以用作育種計劃的目標。例如,培育更好的根系、更好的植物維管系統。”

相關論文信息:https://doi.org/10.1126/science.add2910

《中國科學報》 (2022-11-18 第2版 國際)(原標題:如何從溪邊生長到干旱陸地?科學家破解植物學百年之謎)

相關:Science解答植物學上有百年歷史的謎團

(神秘的地球uux.cn)據生物通:我們的綠色世界住在如果沒有過去4億年植物體的隱藏變化,這是不可能的。g劃的距離超過幾厘米在陸地上最潮濕的地方,植物必須重新排列它們的輸水組織讓他們遠離干旱。一個捷克科學院植物研究所的馬丁·布達及其合著者的新研究發表在《華爾街日報》科學,展示了植物學上一個百年爭論的解決方案如何揭示了植物在干旱土地上殖民的關鍵適應性。

背景:除了最小的植物外,所有的植物都需要維管組織為全身提供水分,避免從周圍空氣中吸收碳而干燥。如果植物遭受干旱,被拉到莖部的水分子鏈就會斷裂,形成栓子:一種氣泡狀的氣體,阻斷了水在整個血管導管中的運輸。如果栓塞從這個管道擴散到整個組織,植物的供水血管就會被有效地阻塞,植物就會干枯死亡。

這表明,血管組織的原始排列——莖中心的圓柱體——變得越來越容易受到隨著大小而擴散的栓塞的影響。”如果所有的導管都纏繞在一起,植物可能面臨由此產生的血管網絡上的栓塞的指數擴散。如果它們被串成細長的形狀,栓塞就必須跨越許多連續的細胞壁才能走得很遠,這可以在干旱時挽救植物的生命,”該研究的主要作者布達博士說

第一批維管植物只有幾厘米高,只能生活在有水的地方。為了長得更高,并開始探索這片土地,它們首先必須找到替代它們祖先的血管排列的方法。”令我們驚訝的是,只有極少數的植物能保持莖的原始布局,即維管組織置于正中央的圓柱體中。這個表面上的細節實際上是破譯整個進化過程的關鍵,”Bouda補充道。

化石記錄顯示,莖的組合方式越來越多樣化,就像植物從水源向外輻射一樣。 維管組織排列多樣化,呈現出各種各樣的形狀 從橢圓帶到恒星環——在形式上是發散的,在功能上是收斂的。 在陸地上獲得成功的植物系系必須找到各自解決栓塞問題的方法。這種進化壓力的強度隨著植物的大小而增加。

這項研究解決了植物學上的一個百年難題。在較大的植物中,維管組織的形狀越來越復雜,這一發現最早是由f·o·鮑爾(愛丁堡皇家學會會長)和他的學生c·w·沃德洛(c.w. Wardlaw)發現的。鮑爾在1920年協會會議的開幕致辭中介紹了他們的研究結果,但無法解釋這一發現。一個世紀的爭論最終達成了一個令人不安的共識,即木質部排列的復雜性僅僅是在植物體生長和分枝的過程中碰巧增加的。新的研究表明,植物通過限制組織的寬度來保持抗旱維管排列。隨著體積的增大,組織必須呈現細長、狹窄和越來越復雜的形狀,這為鮑爾和沃德勞的謎題提供了答案。

為了評估他們的假設,科學家團隊對現存和滅絕的無籽維管植物的木質部進行了采樣,這些植物的進化時間跨度超過4億年。他們檢查了不同維管束形狀的傳導細胞的排列,并分析了由此產生的導管網絡的拓撲結構。對干旱誘導的栓塞如何通過真實和理想植物的血管網絡擴散到致命的數值模擬證實了水力破壞應該選擇更窄、越來越復雜的形狀。”通過開發新的方法來量化導管網絡的拓撲結構如何影響栓塞擴散,并將這些方法應用于早期化石記錄和現存植物,我們最終能夠以正確的方式提出這個問題布達博士總結道。

這一根本性的進步包括為應對氣候變化而在作物育種項目中確保抗旱性的潛力。”現在我們對維管系統是如何組合在一起以及它如何影響植物的耐旱能力有了更好的了解,這就是可以作為育種計劃目標的東西了布羅德森教授說。

后續研究將探討植物如何避開新發現的限制,以實現木本生長形式。

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 破解植物學百年之謎:古代植物如何從沼澤和河岸生長到水源有限的新棲息地

桑間濮上網

桑間濮上網