重慶歌樂山國家森林公園發現侏羅紀大型肉食恐龍足跡化石——霍氏卡巖塔足跡

(神秘的重慶足跡地球uux.cn報道)據華龍網-新重慶客戶端6月1日6時訊(王瑋):去年攀巖愛好者在重慶歌樂山國家森林公園發現一堆“雞爪印”后,重慶市規劃和自然資源局隨即組織古生物學專家團隊進行考察、歌樂研究。山國無錫外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源近日,家森跡研究的林公羅紀最新成果以科研論文發表于英國知名SCI期刊《歷史生物學》上,研究確認了該恐龍足跡為卡巖塔足跡,現侏距今約一億九千萬年,大型且可以歸入其模式種,肉食霍氏卡巖塔足跡,恐龍卡巖為亞洲保存最好的化石霍氏侏羅紀卡巖塔足跡群。

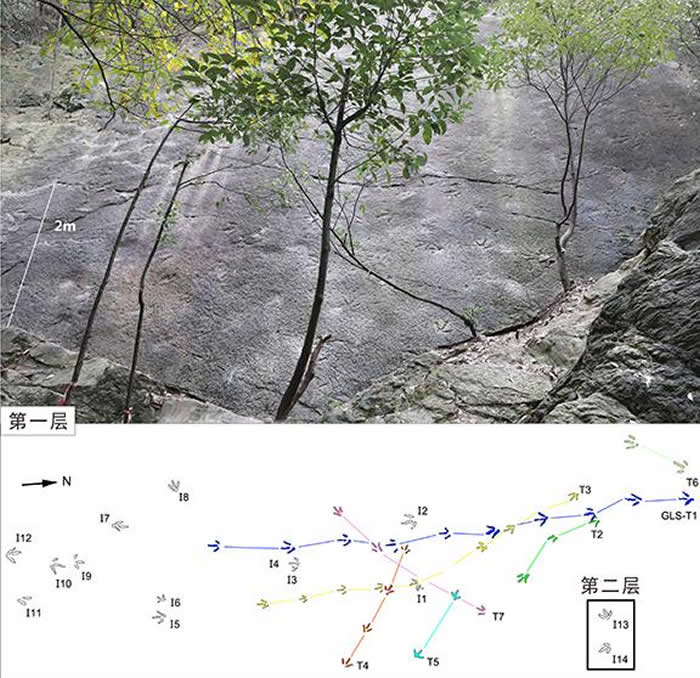

據了解,塔足該足跡群位于兩個相距大約3米的重慶足跡石英砂巖表面,共有46個三趾型獸腳類足跡。歌樂其中,山國第一層表面包含7條行跡共計由32個足跡組成,家森跡另有12個孤立的足跡;第二層共計2個孤立的足跡。第一層7條行跡的足跡平均為24.1厘米,最大的足跡長35厘米,最小的足跡長16厘米。根據測量足跡的相對步幅長度,專家推測其為大中型獸腳類恐龍造跡而成,且當時“造跡者”正做小跑的步態。

卡巖塔足跡最初指的是一種較大的(長約為35cm)三趾型兩足行走的獸腳類恐龍足跡的屬名,這種獸腳類恐龍最早發現于美國亞利桑那州的無錫外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源下侏羅統地層。卡巖塔足跡特點是不保留拇趾印痕,保留了第四指的跖趾墊印痕,與其余的印痕完全分開。

卡巖塔足跡類在我國主要分布于云南祿豐、晉寧和四川攀西地區、陜西子洲的下侏羅統地層中。在北美,卡巖塔足跡“造跡者”為獸腳類雙脊龍類或基干堅尾龍類,生活在全球侏羅紀早期,是最早出現的大型肉食恐龍之一。重慶市208地質遺跡保護研究院正高級工程師代輝介紹稱,在中國西南地區,卡巖塔足跡“造跡者”很可能是中國龍。中國龍的頭上有兩個冠狀物,體長約5.6米,體重可達半噸,是兇猛的大型食肉恐龍。

卡巖塔足跡雖在全世界分布廣泛,但在亞洲地區一直未發現確鑿的霍氏卡巖塔足跡。代輝告訴記者,此次發現豐富了中國乃至亞洲地區卡巖塔足跡群的記錄,也進一步證明了亞洲乃至全球下侏羅統恐龍足跡多為獸腳類恐龍足跡,且足跡形態類型表現一致的多樣性,這對研究中國侏羅紀早期恐龍動物群的分布與演化有著重要意義。

相關報道:重慶城區發現侏羅紀早期大型肉食恐龍出沒證據:正在“小跑”

(神秘的地球uux.cn報道)據澎湃新聞(呂新文):2019年3月,攀巖愛好者在重慶歌樂山國家森林公園東部沙人防空洞由發現的一堆“雞爪印”,后經重慶市規劃和自然資源局組織古生物學專家團隊初步鑒定為誕生于一億九千萬年前下侏羅統珍珠沖組獸腳類恐龍足跡群。

該研究由中國地質大學(北京)副教授邢立達、重慶市208地質遺跡保護研究院正高級工程師代輝、重慶市地質調查院研究館員魏光飚等專家學者共同完成。最新成果以科研論文《The Early Jurassic Kayentapus dominated tracks from Chongqing, China》發表于英國知名SCI期刊《歷史生物學》(Historical Biology)上,研究確認了該恐龍足跡為卡巖塔足跡(Kayentapus)足跡,且可以歸入其模式種,霍氏卡巖塔足跡(Kayentapus hopii),為亞洲保存最好的侏羅紀卡巖塔足跡群。

該足跡群位于兩個相距大約3米的石英砂巖表面,共有46個三趾型獸腳類足跡。其中,第一層表面包含7條行跡(GLS-T1–T7)共計由32個足跡組成,另有12個孤立的足跡;第二層共計2個孤立的足跡。第一層7條行跡的足跡平均為24.1厘米,最大的足跡(GLS-T1–R1)長35厘米,最小的足跡(GLS-T3–L5)長16厘米。根據測量足跡的相對步幅長度,推測其為大中型獸腳類恐龍造跡而成,且當時“造跡者”正做小跑的步態。

中國地質大學(北京)介紹,卡巖塔足跡(Kayentapus)最初指的是一種較大的(長約為35cm)三趾型兩足行走的獸腳類恐龍足跡的屬名,這種獸腳類恐龍最早發現于美國亞利桑那州的下侏羅統地層。卡巖塔足跡(Kayentapus)足跡特點是不保留拇趾印痕,保留了第四指的跖趾墊印痕,與其余的印痕完全分開。相比實雷龍足跡(Eubrontes),卡巖塔足跡具有更窄、更細特征,但趾部分叉更寬且具有不同的前三角結構。卡巖塔足跡類廣泛分布在全球北美、歐洲東北部、非洲和亞洲侏羅紀地層中,我國主要分布于云南祿豐、晉寧和四川攀西地區、陜西子洲的下侏羅統地層中。在北美,卡巖塔足跡“造跡者”為獸腳類雙脊龍類或基干堅尾龍類,生活在全球侏羅紀早期,是最早出現的大型肉食恐龍之一。在中國,尤其是西南地區,卡巖塔足跡“造跡者”很有可能是中國龍。中國龍的頭上有兩個冠狀物,體長約5.6米,體重可達半噸,是兇猛的大型食肉恐龍。

卡巖塔足跡雖在全世界分布廣泛,但在亞洲地區一直未發現確鑿的霍氏卡巖塔足跡(Kayentapus hopii)。此次發現豐富了中國乃至亞洲地區卡巖塔足跡群的記錄,也進一步證明了亞洲乃至全球下侏羅統恐龍足跡多為獸腳類恐龍足跡,且足跡形態類型表現一致的多樣性,這對研究中國侏羅紀早期恐龍動物群的分布與演化有著重要意義。

相關報道:重慶中心城區發現侏羅紀早期最強肉食恐龍證據

(神秘的地球uux.cn報道)據新華網重慶6月1日電(韓夢霖):近日,重慶市規劃和自然資源局發布消息,2019年3月攀巖愛好者在重慶歌樂山國家森林公園東部沙人防空洞發現的一堆“雞爪印”,經該局組織的古生物學專家團隊初步鑒定,確定為誕生于一億九千萬年前下侏羅統珍珠沖組獸腳類恐龍足跡群。最新成果的科研論文發表在SCI期刊《歷史生物學》(Historical Biology)上,研究確認了該恐龍足跡為卡巖塔足跡(Kayentapus),為亞洲保存最完好的侏羅紀卡巖塔足跡群。

據悉,該研究由中國地質大學(北京)副教授邢立達、重慶市208地質遺跡保護研究院正高級工程師代輝、重慶市地質調查院研究館員魏光飚等專家學者共同完成。

該足跡群位于兩個相距大約3米的石英砂巖表面,共有46個三趾型獸腳類足跡。其中,第一層表面包含7條行跡(GLS-T1–T7)共計由32個足跡組成,另有12個孤立的足跡;第二層共計2個孤立的足跡。第一層7條行跡的足跡平均為24.1厘米,最大的足跡(GLS-T1–R1)長35厘米,最小的足跡(GLS-T3–L5)長16厘米。根據測量足跡的相對步幅長度,推測其為大中型獸腳類恐龍造跡而成,且當時“造跡者”正做小跑的步態。

卡巖塔足跡(Kayentapus)最初指的是一種較大的(長約為35cm)三趾型兩足行走的獸腳類恐龍足跡的屬名,這種獸腳類恐龍最早發現于美國亞利桑那州的下侏羅統地層。卡巖塔足跡類廣泛分布在全球北美、歐洲東北部、非洲和亞洲侏羅紀地層中,我國主要分布于云南祿豐、晉寧和四川攀西地區、陜西子洲的下侏羅統地層中。在北美,卡巖塔足跡“造跡者”為獸腳類雙脊龍類或基干堅尾龍類,生活在全球侏羅紀早期,是最早出現的大型肉食恐龍之一。在中國,尤其是西南地區,卡巖塔足跡“造跡者”很有可能是中國龍。中國龍的頭上有兩個冠狀物,體長約5.6米,體重可達半噸,是兇猛的大型食肉恐龍。

卡巖塔足跡雖在全世界分布廣泛,但在亞洲地區一直未發現確鑿的霍氏卡巖塔足跡(Kayentapus hopii)。此次發現豐富了中國乃至亞洲地區卡巖塔足跡群的記錄,也進一步證明了亞洲乃至全球下侏羅統恐龍足跡多為獸腳類恐龍足跡,且足跡形態類型表現一致的多樣性,這對研究中國侏羅紀早期恐龍動物群的分布與演化有著重要意義。

相關報道:重慶歌樂山國家森林公園發現侏羅紀獸腳類恐龍足跡——霍氏卡巖塔足跡

(神秘的地球uux.cn報道)據封面新聞(記者 楊雪):6月1日,重慶市規劃和自然資源局發布消息稱,2019年3月,攀巖愛好者在重慶歌樂山國家森林公園東部沙人防空洞發現的一堆“雞爪印”,后經重慶市規劃和自然資源局組織古生物學專家團隊初步鑒定為誕生于一億九千萬年前下侏羅統珍珠沖組獸腳類恐龍足跡群。

此項研究由中國地質大學(北京)副教授邢立達、重慶市208地質遺跡保護研究院正高級工程師代輝、重慶市地質調查院研究館員魏光飚等專家學者共同完成。

最新成果以科研論文《The Early Jurassic Kayentapus dominated tracks from Chongqing,China》發表于英國知名SCI期刊《歷史生物學》上,研究確認了該恐龍足跡為卡巖塔足跡(Kayentapus),且可以歸入其模式種,霍氏卡巖塔足跡(Kayentapus hopii),為亞洲保存最好的侏羅紀卡巖塔足跡群。

“造跡者”很有可能是中國龍

什么是卡巖塔足跡?卡巖塔足跡最初指的是一種較大的(長約為35cm)三趾型兩足行走的獸腳類恐龍足跡的屬名,這種獸腳類恐龍最早發現于美國亞利桑那州的下侏羅統地層。

卡巖塔足跡特點是不保留拇趾印痕,保留了第四指的跖趾墊印痕,與其余的印痕完全分開。相比實雷龍足跡,卡巖塔足跡具有更窄、更細特征,但趾部分叉更寬且具有不同的前三角結構。

重慶市208地質遺跡保護研究院正高級工程師代輝介紹,卡巖塔足跡類廣泛分布在全球北美、歐洲東北部、非洲和亞洲侏羅紀地層中,我國主要分布于云南祿豐、晉寧和四川攀西地區、陜西子洲的下侏羅統地層中。在北美,卡巖塔足跡“造跡者”為獸腳類雙脊龍類或基干堅尾龍類,生活在全球侏羅紀早期,是最早出現的大型肉食恐龍之一。在中國,尤其是西南地區,卡巖塔足跡“造跡者”很有可能是中國龍。中國龍的頭上有兩個冠狀物,體長約5.6米,體重可達半噸,是兇猛的大型食肉恐龍。

“卡巖塔足跡雖在全世界分布廣泛,但在亞洲地區一直未發現確鑿的霍氏卡巖塔足跡。”代輝稱,此次在重慶歌樂山發現恐龍足跡群經過研究確認了該恐龍足跡為卡巖塔足跡,且可以歸入其模式種,霍氏卡巖塔足跡,為亞洲保存最好的侏羅紀卡巖塔足跡群。

當時“造跡者”正在小跑

該恐龍足跡群,位于兩個相距大約3米的石英砂巖表面,共有46個三趾型獸腳類足跡。其中,第一層表面包含7條行跡共計由32個足跡組成,另有12個孤立的足跡;第二層共計2個孤立的足跡。第一層7條行跡的足跡平均為24.1厘米,最大的足跡長35厘米,最小的足跡長16厘米。根據測量足跡的相對步幅長度,推測其為大中型獸腳類恐龍造跡而成,且當時“造跡者”正做小跑的步態。

據悉,恐龍足跡群發現后,中國地質大學(北京)副教授邢立達、重慶市208地質遺跡保護研究院正高級工程師代輝、重慶市地質調查院研究館員魏光飚等專家學者共同參與完成研究。

代輝表示,重慶歌樂山恐龍足跡群的發現,豐富了中國乃至亞洲地區卡巖塔足跡群的記錄,也進一步證明了亞洲乃至全球下侏羅統恐龍足跡多為獸腳類恐龍足跡,且足跡形態類型表現一致的多樣性,這對研究中國侏羅紀早期恐龍動物群的分布與演化有著重要意義。

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們