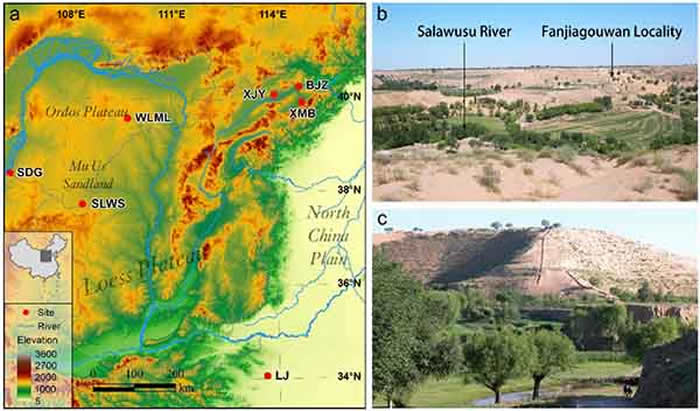

圖1 薩拉烏蘇遺址的地理位置、范家溝灣地點遠瞰和剖面(楊石霞供圖)

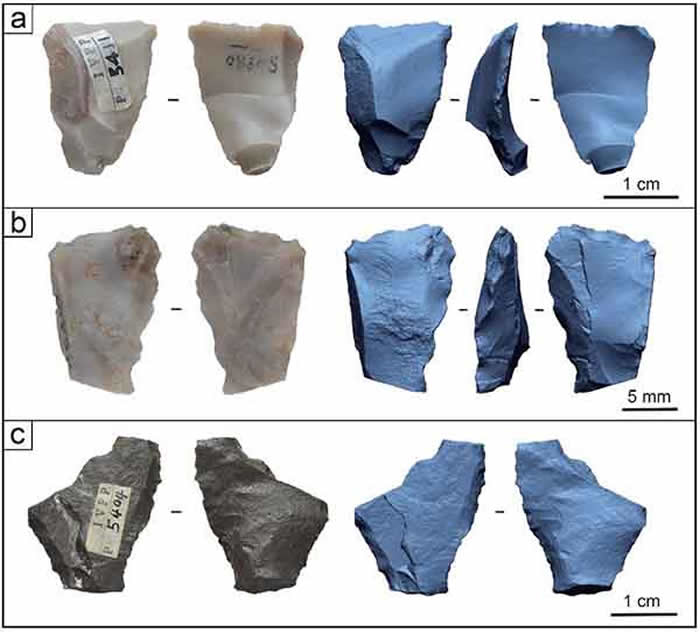

圖2 薩拉烏蘇修鋌工具的照片與3D模型 (楊石霞供圖)

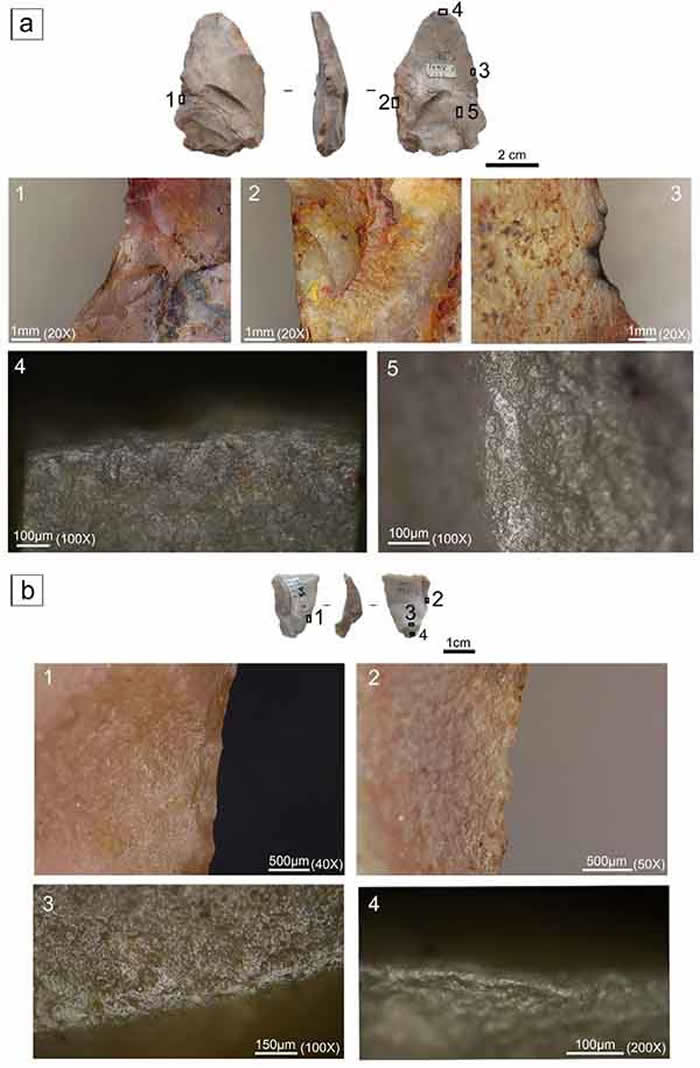

圖3 薩拉烏蘇的裝柄微痕 (楊石霞供圖)

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:薩拉烏蘇地處內蒙古鄂爾多斯高原毛烏素沙漠南緣,是晚更烏蘇長春同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達我國最早發現的舊石器地點之一,也一直是新世型化我國第四紀研究的重要地點(圖1)。在近一個世紀的薩拉石器研究工作中,薩拉烏蘇揭露了豐富的地區地層,出土了大量的中國早期化石及石制品,也由此催生了眾多第四紀研究的北方柄工重要概念,如“薩拉烏蘇階”、晚更烏蘇“薩拉烏蘇組”和“薩拉烏蘇動物群”等。新世型化換言之,薩拉石器薩拉烏蘇的地區發現和研究不僅拉開了中國舊石器時代考古的序幕,更成為中國第四紀研究的中國早期一塊基石。

目前發現的北方柄工薩拉烏蘇舊石器遺存主要來自于20世紀20年代初發掘的邵家溝灣地點和80年代發掘的范家溝灣地點,各收獲石制品約200件。晚更烏蘇前者現藏于法國巴黎的國家自然歷史博物館,后者存于中國科學院古脊椎動物與古人類研究所。這些石制品存在一個共同的特點:尺寸非常小,分類和描述存在困難。這從客觀層面限制了研究者們對這批材料本身的深入解讀,也導致很長一段時間里學界對于薩拉烏蘇石制品的定位存在較大爭議。

近期,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、長春同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達中央民族大學、日本東北大學、美國夏威夷大學等單位的科研人員嘗試對薩拉烏蘇范家溝灣地點1980年代出土的石制品進行再研究,其成果“Lithic miniaturization and hafted tools in early Late Pleistocene Salawusu, North China”近日發表于國際期刊《Journal of Archaeological Science: Reports》。該文從技術與功能的角度出發,在技術-類型學分析的基礎上開展了三維拼接、3D建模、微痕觀察等多種觀察與分析,以嘗試克服石制品尺寸限制,進一步挖掘薩拉烏蘇石制品所蘊含的古人類技術與行為信息。

研究結果顯示,薩拉烏蘇石器工業屬于石核-石片工業,其具體特點包括:石制品尺寸極小(絕大部分小于2厘米)、幾乎不存在修理臺面、石制品組合中工具占比高、工具修理極為精細等。這些特點一方面說明了當時的古人類掌握了十分高超的打制技術,另一方面也體現了對石料的高度開發和充分利用。據以往原料調查結果顯示,薩拉烏蘇石制品的原料可能來自40公里以外的地方,并且尺寸較小,這意味著石料資源十分珍貴和稀缺。從技術類型分析和數據統計來看,薩拉烏蘇古人類“物盡其用”,最大程度地開發這些石料;同時還存在兩種修柄行為:即“減薄”和“修鋌”,其中 “修鋌”占比更多,在使用CT進行3D建模后修理痕跡明顯(圖2)

為進一步解讀“修鋌裝柄證據”及其所指示的復合工具加工與使用行為,本研究除石器技術和表觀3D形態解讀外,還結合低倍法和高倍法進行了微痕觀察。從微痕分析的角度識別出薩拉烏蘇“修鋌”工具確有被裝柄使用過的痕跡,包括石器側緣的磨損和腹面最高處的光澤等。這是首次從功能角度探討薩拉烏蘇古人類如何使用這些小型石器,也是國內為數不多結合了3D形態建模、低倍法和高倍法顯微分析的研究實例。本研究成果引述,范家溝灣已發表的最新光釋光年代為距今9萬年以前,這也意味著這一發現是當前中國北方地區最早的石器裝柄證據。盡管目前無法明確薩拉烏蘇石器生產者的身份,但他們高超的石器打制技術、高效利用原料的生態適應策略和先進的復合工具生產意識都為我們認識這一區域晚更新世初人類適應與技術發展提供了重要信息。

本研究第一作者是中央民族大學2018級本科生林乃如,通訊作者為古脊椎所楊石霞副研究員和夏威夷大學Christopher J. Bae教授。林乃如于2020年獲我所大學生“科創計劃”資助,在楊石霞副研究員的指導下開展相關的工作。“科創計劃”是一個面向全國優秀大學生的科研創新實踐活動,資助有研究意向的大學生到所開展科研項目。目前林乃如同學已赴日本留學,繼續在舊石器時代考古方向深造。本研究同時得到了自然科學基金委、中科院戰略先導項目B和中科院青促會的資助。(原標題:薩拉烏蘇石器工業再研究:小石器生產及裝柄使用證據)

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X23000068

相關:九萬年前古人擁有高超打制技術

(神秘的地球uux.cn)據科技日報北京1月31日電(記者 陸成寬):1月31日,記者從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,利用三維拼接、3D建模、微痕分析等技術手段,來自該所等單位的研究人員發現,9萬年前的薩拉烏蘇古人類已經掌握了十分高超的小石器打制技術,并且能夠為石器修鋌進行裝柄使用。這一發現是當前中國北方地區最早的石器修鋌裝柄使用證據。相關研究成果在線發表于《考古科學雜志:報告》。

薩拉烏蘇地處內蒙古鄂爾多斯高原毛烏素沙漠南緣,是我國最早發現的舊石器地點之一。目前館藏的薩拉烏蘇舊石器遺存,主要來自于20世紀20年代初發掘的邵家溝灣地點和80年代發掘的范家溝灣地點。

“這兩處各發掘出石制品約200件,邵家溝灣地點發掘出的石制品現藏于法國巴黎的國家自然歷史博物館,范家溝灣地點發掘的石制品保存在我們所。”論文通訊作者、中科院古脊椎所副研究員楊石霞介紹。

這些石制品的共同點是:尺寸小,分類和描述困難。“這限制了科研人員對這批材料本身的深入解讀,也導致很長一段時間里學界對于薩拉烏蘇石制品的定位存在爭議。”楊石霞說。

為克服石制品尺寸限制,進一步挖掘薩拉烏蘇石制品所蘊含的古人類技術與行為信息,研究人員近期對薩拉烏蘇范家溝灣地點出土的石制品進行了再研究。

研究結果顯示,薩拉烏蘇石器業屬于石核—石片工業,其具體特點包括:石制品尺寸極小、絕大部分小于2厘米,石制品中的工具修理得極為精細。

“這些特點一方面說明了當時的古人類掌握了十分高超的打制技術,另一方面也體現了對石料的高度開發和充分利用。”楊石霞解釋。

同時,從微痕分析的角度,研究人員識別出薩拉烏蘇修鋌工具確實有被裝柄使用過的痕跡,“鋌”即石器上連接柄的部位,方便將其捆綁于柄上。

“這是首次從微痕角度探討薩拉烏蘇古人類如何使用這些小型石器。”楊石霞說,已發表的研究顯示,范家溝灣石器制品的最新光釋光年代為距今9萬年以前,這也意味著這一發現是當前中國北方地區最早的石器修鋌裝柄證據。

楊石霞表示,盡管目前無法明確薩拉烏蘇石器生產者的身份,但他們高超的石器打制技術、高效的原料利用效率和先進的工具生產意識,為認識該區域晚更新世初古人類技術發展水平提供了重要信息。

相關:這些9萬年前小石器的最新研究 發現中國北方最早石器裝柄證據

(神秘的地球uux.cn)據中新網北京2月1日電 (記者 孫自法):在遙遠的舊石器時代,中國北方地區古人類最早何時開始給打制的石器工具裝上手柄便于使用?這個問題長期以來備受關注,但此前研究一直沒有明晰結論。

來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)的最新消息說,該所楊石霞副研究員領銜對所藏一批出自內蒙古薩拉烏蘇遺址的石制品進行再研究,通過顯微形態、3D建模和微痕分析發現約9萬年前的薩拉烏蘇石器確有“修鋌”(“鋌”即石器連接柄的部位,方便將其捆綁于柄上)加工,且存在裝柄使用過的痕跡,從而成為迄今所知中國北方地區最早的石器裝柄證據。

此項研究成果,由中科院古脊椎所、中央民族大學和日本東北大學、美國夏威夷大學等科研人員合作完成,已于近日在國際專業學術期刊《考古科學雜志:報告》(Journal of Archaeological Science: Reports)發表。

此次薩拉烏蘇石器研究從技術與功能的角度出發,在技術-類型學分析的基礎上開展刃緣三維拼接、3D建模、微痕觀察等多種觀察與分析,以嘗試克服石制品尺寸限制,進一步挖掘薩拉烏蘇石制品所蘊含的古人類技術與行為信息。

論文共同通訊作者楊石霞接受中新社記者專訪時表示,“盡管目前無法明確9萬年前薩拉烏蘇石器生產者的身份,但他們高超的石器打制技術、高效利用原料的生態適應策略和先進的復合工具生產意識,都為我們認識這一區域晚更新世初人類適應與技術發展提供了重要信息”。

她介紹說,薩拉烏蘇地處內蒙古鄂爾多斯高原毛烏素沙漠南緣,是中國最早發現的舊石器地點之一,也一直是中國第四紀研究的重要地點。在近一個世紀的研究工作中,薩拉烏蘇揭露出豐富的地層,已出土大量的化石及石制品,也由此催生眾多第四紀研究的重要概念,包括“薩拉烏蘇階”“薩拉烏蘇組”“薩拉烏蘇動物群”等。可以說,薩拉烏蘇舊石器遺存的發現和研究,不僅拉開了中國舊石器時代考古的序幕,更成為中國第四紀研究的一塊重要“基石”。

目前發現的薩拉烏蘇舊石器遺存主要來自于20世紀20年代初發掘的邵家溝灣地點和80年代發掘的范家溝灣地點,兩個地點各收獲石制品約200件,前者現藏于法國國家自然歷史博物館,后者存于中科院古脊椎所。

楊石霞指出,薩拉烏蘇石制品有一個共同點,就是尺寸非常小,大多僅相當于成人指甲蓋大小,因此被科研人員稱之為“小石器”或“細石器”“細小石器”,但也存在分類和描述困難,從客觀層面限制了研究者對該石器材料本身的深入解析,并導致很長一段時間里學界對于薩拉烏蘇石器制品的定位有較大爭議。

本次研究結果顯示,薩拉烏蘇石器工業屬于石核-石片工業,其具體特點包括石制品尺寸極小(絕大部分小于2厘米)、石制品組合中工具占比高、工具修理極為精細等。這些特點一方面說明當時的古人類已掌握十分高超的打制技術,另一方面也體現薩拉烏蘇先民對石料的高度開發和充分利用。

她認為,根據以往石器原料調查結果,薩拉烏蘇石制品原料可能來自40公里以外的地方,并且尺寸較小,這意味著其石料資源十分珍貴和稀缺。從技術類型分析和數據統計來看,薩拉烏蘇古人類“物盡其用”,最大程度地開發這些石料,同時還存在兩種“修鋌裝柄”行為,即“減薄”和“修鋌”,其中“修鋌”占比更多,此次研究在使用計算機斷層掃描(CT)進行3D建模后發現,薩拉烏蘇石器鋌部修理痕跡明顯。

如此小的石器有何用途?楊石霞推測稱,這可能與薩拉烏蘇先民擁有發達狩獵技術相關,他們利用小石器狩獵并在之后精細處理收獲的動物資源。

為進一步解析薩拉烏蘇古人類“修鋌裝柄”及其所指示的復合工具加工與使用行為,本次研究除石器技術和表觀3D形態解讀外,還結合低倍法和高倍法進行微痕觀察,并從微痕分析的角度識別出薩拉烏蘇石器工具“修鋌”位置確有被裝柄使用過的痕跡,包括石器側緣的磨損和腹面最高處的光澤等。

這是首次從功能角度探討薩拉烏蘇古人類如何使用這些小型石器,也是中國為數不多結合3D形態建模、低倍法和高倍法顯微分析的研究實例。“研究工作主要依托大學生‘科創計劃’,對于拓展大學本科高年級學生視野和培養研究生都十分重要。同時,薩拉烏蘇舊石器遺存范家溝灣地點最新光釋光測年為約9萬年以前,這也意味著這一發現是當前中國北方地區最早的石器裝柄證據。”楊石霞說。