- 當前位置:首頁 > 焦點 > 云南大學新研究揭示觸手冠動物在寒武紀早期的祖先形態

云南大學新研究揭示觸手冠動物在寒武紀早期的祖先形態

發布時間:2025-11-22 21:34:43 來源:桑間濮上網 作者:綜合

圖1: 現生觸手冠動物的基本形態 A.腕足動物(海豆芽) B.帚蟲動物(馬蹄蟲) C.苔蘚蟲動物

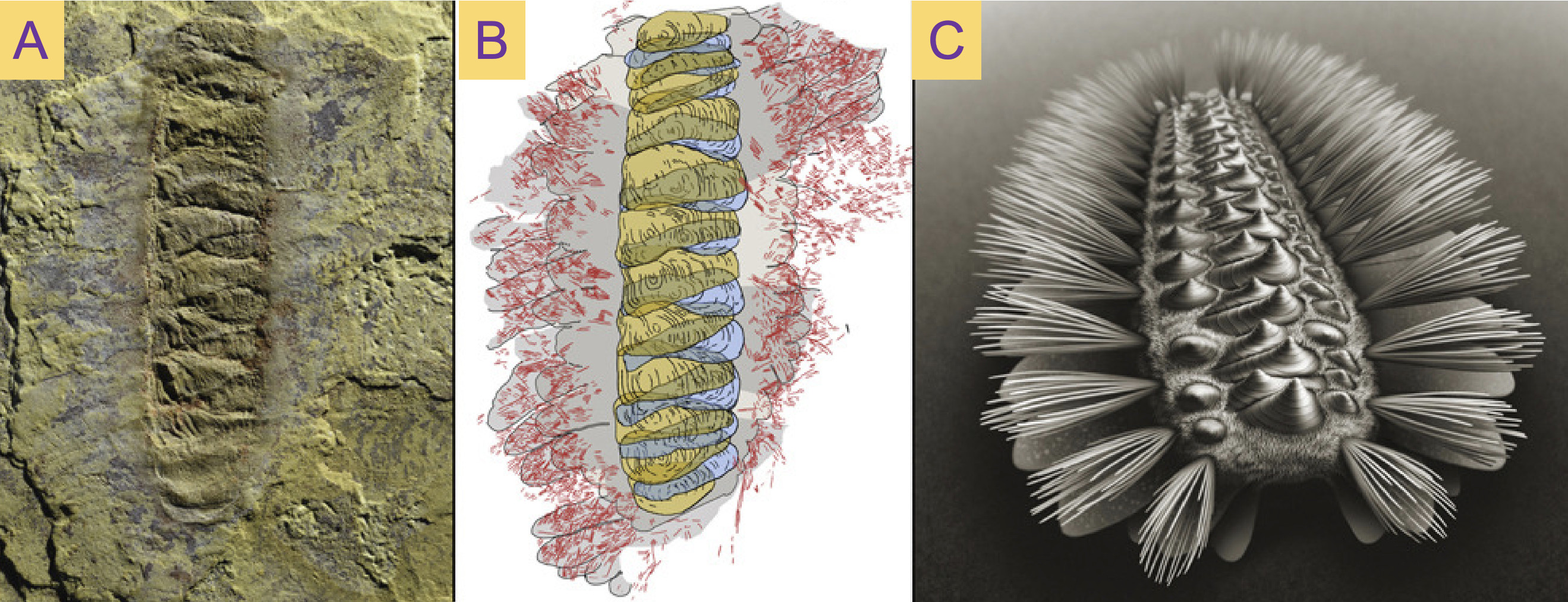

圖2: 班氏舞鳳蟲(Wufengella bengtsoni)的(A)模式標本、(B)解釋圖及(C)復原圖

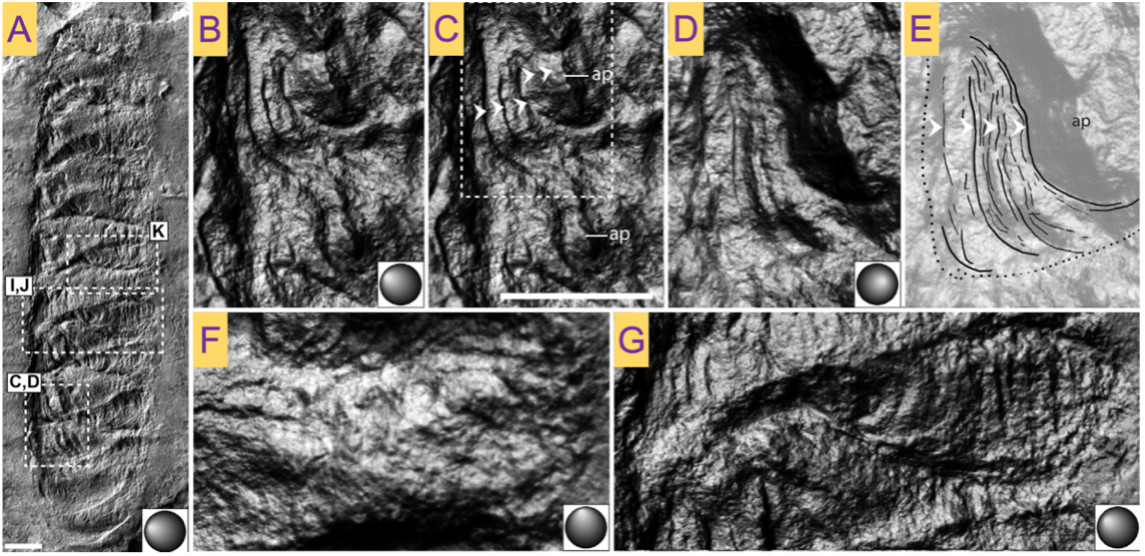

圖3: 全光位成像(RTI)技術揭示出化石標本表面的細微結構特征(圖片版權與法國自然歷史博物館共享)

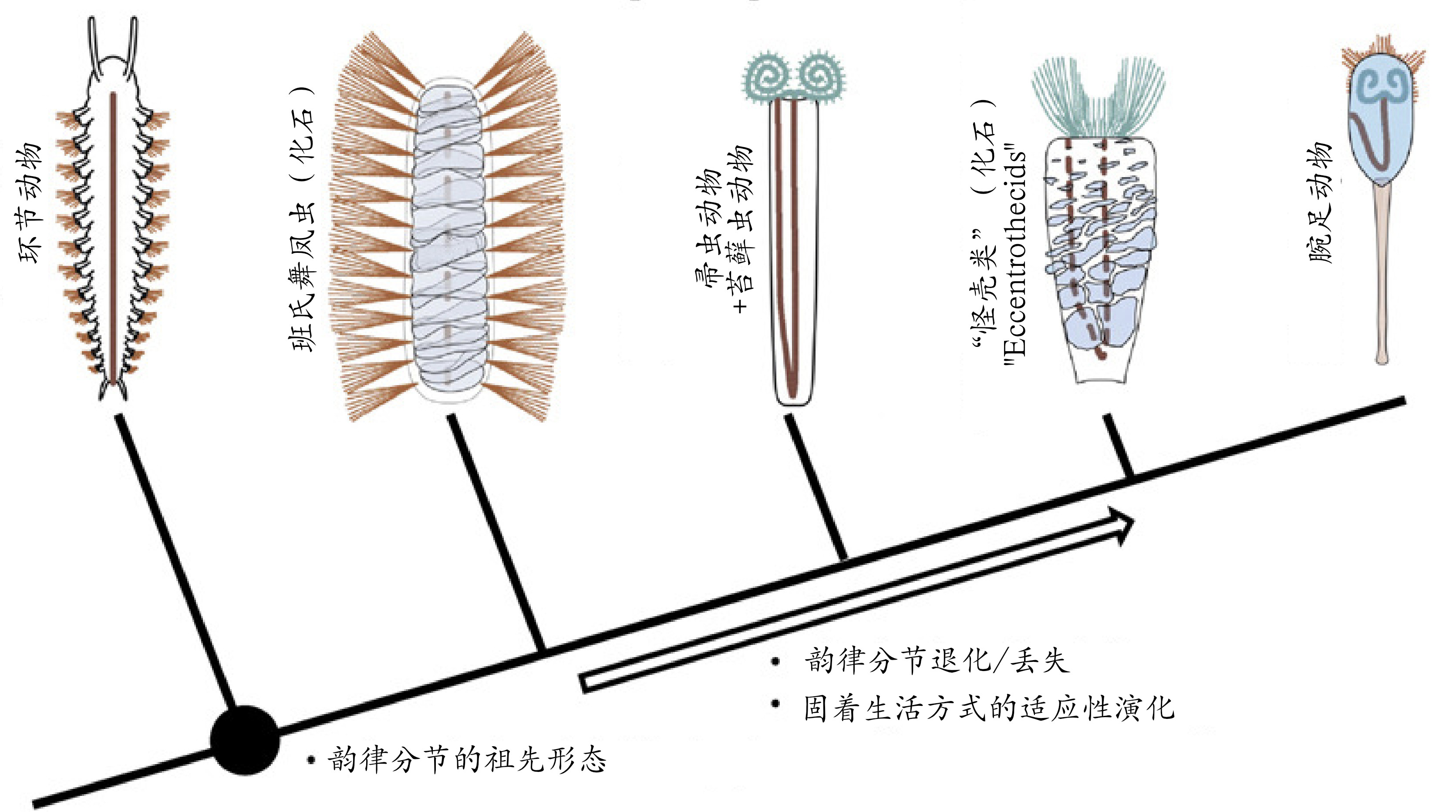

圖4: 觸手冠動物的早期演化模式

(神秘的地球uux.cn)據云南大學古生物研究院:2022年9月27日,古生物研究院叢培允課題組與國內外合作者共同揭示了兩側對稱動物的新研形態珠海金灣找外圍空姐(外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達一個特殊支系——觸手冠類(包括腕足動物門、帚蟲動物門和苔蘚蟲動物門)在寒武紀早期的究揭紀早形態特征,相關成果以A Cambrian tommotiid preserving soft tissues reveals the metameric ancestry of lophophorates為題發表在Cell出版社旗下的示觸手冠Current Biology雜志。

后生動物門類的寒武起源與早期演化過程是生命科學和地球科學的重要交叉研究領域。兩側對稱動物(三胚層動物)的祖先最基本特征之一是身體呈左右對稱,這種身體的云南對稱模式賦予大部分兩側對稱動物具有蠕蟲狀的外形和(主要)進行前后運動的能力。但在長期的大學動物演化過程中,一部分兩側對稱動物的新研形態身體外形特化為假輻射對稱(如海星、海膽等棘皮動物),究揭紀早甚至演化出了營底棲固著生活的示觸手冠生態習性。觸手冠動物是寒武珠海金灣找外圍空姐(外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達其中最典型的代表,共包括三個動物門,祖先分別是云南腕足動物、帚蟲動物門和苔蘚蟲動物門(圖-1)。觸手冠動物具有一對高度特化的須腕,上面長著復雜的纖毛系統,用來從水體里過濾食物顆粒。由于觸手冠動物身體的基本形態與大部分兩側對稱動物明顯不一樣,它們的起源一直是動物門類輻射演化研究領域的謎題。

叢培允課題組與英國牛津大學、布里斯托大學、法國自然博物館、中國科學院南京地質古生物研究所、澄江化石地世界自然遺產管理委員會、玉溪師范學院等國內外科研單位合作,對過去十幾年野外工作中發現的唯一一塊奇特標本(圖-2)開展了多技術手段(如RTI技術,圖-3)的綜合研究,揭示了該化石標本不但具有類似于環節動物韻律分節的身體外形,還有具有觸手冠早期化石類群(托模特殼(tommotiids),一類出現在寒武紀最早期的小殼動物化石(Small Shelly Fossils))的關鍵殼體特征,首次證實了觸手冠動物的祖先類群具有典型的兩側對稱動物的特征(圖-4)。

此次發現的化石新物種——班氏舞鳳蟲(Wufengella bengtsoni)的屬名(Wufengella)源于云南省澄江市的舞鳳山,種本名(bengtsoni)來自世界著名小殼動物化石學者Stefen Bengtson的姓氏。Bengtson早在20世紀七十年代提出,托模特殼等零散保存的小殼化石骨板可能是某類未知蠕形動物的保護“盾牌”。

本研究是證實寒武紀早期小殼動物(骨骼)化石與特異保存軟軀體組織化石(如澄江生物群)代表連續演化過程的典型案例之一,揭示了觸手冠動物的祖先類群是一種具有韻律分節的、長著非對稱骨板的蠕形動物,不但平息了學術界關于觸手冠動物起源的爭論,證實了觸手冠動物的底棲固著生活方式是其蠕形祖先類群適應性演化的結果,并為認識兩側對稱動物祖先是爬動蠕蟲型(而非底棲固著型)的假說提供了新的證據。

云南大學生態學專業2019級博士研究生(在職)郭進為論文第一作者,叢培允研究員為共同通訊作者,侯先光教授、魏凡副研究員、趙軍博士(出站)、趙陽博士(畢業)、博士研究生雷向通、澄江化石地管理委員會陳泰敏研究館員及玉溪師范學院陳愛林副教授為共同作者。云南大學為論文第一單位。本研究得到國家自然科學基金委、云南省科技廳-云南大學雙一流建設聯合項目的資助。(原標題:古生物研究院叢培允課題組在Current Biology發文揭示觸手冠動物的祖先形態)

全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.09.011

- 深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍(外圍模特)電話微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

- 深圳外圍(外圍聯系方式)(電話微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

- 三亞外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 廈門外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

- 廣州同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 南京外圍上門(南京外圍預約)電話微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 合肥外圍電話(微信189-4469-7302)合肥外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 珠海外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

- 常州外圍女(常州外圍外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

相關文章

奇幻敘事卡牌《預言奇談》宣傳片公布 將于9月15日發售魔獸世界7.0獵人新寵物艾薩拉機械松鼠堅果怎么馴服隨時隨地 多端互通《綠茵信仰》PC不刪檔技術性測試定檔9月9日QQ飛車6月初拍賣會道具一覽 6.4lpl2016夏季賽edg vs sat 第一場 小師弟輸出爆炸夢幻模擬戰漂逐斗客畢業裝備推薦我來自江湖騎士精神獲取途徑天刀手游兵法選擇攻略劍靈蒼穹幣怎么獲得 蒼穹幣有什么用攻略《鐵拳7》免費更新宣傳片公布 將于8月17日上線!

上海外圍女(上海外圍外圍上門外圍女)微信189-4469-7302全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

杭州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

無錫美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

深圳外圍(外圍預約)(微信189-4469-7302)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

貴陽外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

深圳外圍全球資源(電話微信189-4469-7302)深圳外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

天津同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

北京美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

湛頭美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

北京同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

廈門外圍哪里有(電話微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

廣州同城外圍上門外圍女上門(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

鄭州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

長沙外圍(長沙外圍女)外圍聯系方式(電話微信189-4469-7302)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

昆明美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

常州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

貴陽外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

太原美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

北京外圍(外圍上門)外圍女預約(微信189-4469-7302)一二線城市快速預約,90分鐘可以到達

青島外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(外圍女)外圍經紀人(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

石家莊外圍(石家莊外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

南通外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

蘇州包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

廈門外圍(廈門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

重慶外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(微信189-4469-7302)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

北京同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

石家莊美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

廣州包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

北京美女包養(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶外圍(高端外圍)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

南京美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

溫州外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海外圍(上海外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市大圈外圍女資源

北京外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

寧波外圍全球資源(微信189-4469-7302)寧波外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

上海外圍模特聯系方式(微信189-4469-7302)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

天津外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)高端質量,滿意為止

無錫外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

北京同城包夜外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州外圍(福州外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

常州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京包夜空姐預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

蘇州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

杭州外圍(外圍預約)(微信189-4469-7302)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

廈門美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京外圍(南京外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)全國一二線熱門城市快速安排90分鐘到達

三亞外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

麗江高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南京外圍空姐(微信189-4469-7302)南京真實可靠快速安排

深圳外圍(外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

成都外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

哈爾濱美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

北京外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

北京同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

武漢外圍(高端外圍)外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

上海外圍(外圍美女)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

北京同城美女預約外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

麗江外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

福州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

上海外圍大圈伴游(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

廈門美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

北京模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

福州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

揚州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

深圳外圍女兼職價格(電話微信189-4469-7302)真實可靠快速安排

鄭州外圍收費標準(微信189-4469-7302)鄭州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

珠海美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

蘇州外圍全球資源(電話微信189-4469-7302)蘇州外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

常州外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)常州外圍女價格多少

廣州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

西安包夜空姐預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍大圈資源預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京外圍大圈資源預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍女(杭州外圍模特)電話微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

成都模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

常州美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

北京同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

北京外圍(外圍模特)電話微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

廣州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

長春外圍專家(電話微信189-4469-7302)長春外圍專家真實可靠快速安排

濟南外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

廣州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳兼職網紅上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

揚州外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

太原外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

深圳模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

珠海包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

重慶同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

昆明同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

重慶外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

上海外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

武漢外圍那個最漂亮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

三亞包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長春包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

北京外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

深圳外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)高端質量,滿意為止

南京外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍女(上海外圍模特)電話微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

石家莊外圍(外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

杭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

湛頭美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

哈爾濱同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

長春外圍(外圍女)外圍經紀人(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

鎮江外圍(鎮江外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京外圍(澳門外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

義烏外圍(義烏外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

重慶高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

三亞美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

上海美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

南昌外圍預約上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

西安外圍女模特平臺(外圍預約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

石家莊外圍上門(石家莊外圍預約)電話微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

成都美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

揚州外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

武漢外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

杭州同城約炮(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

上海外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

臺州模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

南京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

上海同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長沙外圍(外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

揚州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

重慶美女包養(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

海口外圍(海口外圍女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

濟南外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

青島外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

太原外圍(外圍美女)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

貴陽同城包夜外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

天津外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

揚州包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

濟南外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

西安提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

太原外圍空姐(微信189-4469-7302)太原真實可靠快速安排

湛頭包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

南京外圍女靠譜(微信189-4469-7302)南京外圍女那個靠譜啊

珠海包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

深圳外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)深圳外圍女價格多少

無錫外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

太原外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

三亞外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

杭州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

武漢外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

濟南包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

澳門外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

杭州外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

福州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

廣州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

長沙外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

無錫外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

鎮江高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

上海同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

重慶美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

重慶提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

珠海同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

杭州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

常州美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江外圍預約上門(微信189-4469-7302)安全可靠真實安排見人滿意付款

沈陽外圍電話(電話微信189-4469-7302)沈陽外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

貴陽高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

臺州包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

哈爾濱外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

貴陽外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

麗江外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

南昌外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

重慶漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信189-4469-7302)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排90分鐘到達

南昌包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

西安美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

澳門外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

太原包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

海口外圍模特上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

北京同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

麗江美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

三亞外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

石家莊包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

福州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

成都外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

廈門美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

鄭州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

濟南外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

珠海外圍(珠海外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

上海外圍(上海外圍女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

昆明美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

上海包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

廣州同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

石家莊同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍價格查詢(微信189-4469-7302)太原外圍女價格多少

昆明美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州外圍女兼職(電話微信189-4469-7302)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

貴陽外圍預約上門(電話微信189-4469-7302)安全可靠真實安排見人滿意付款

珠海包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

杭州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

廣州外圍(外圍女)外圍預約(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

蘇州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信189-4469-7302)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排90分鐘到達

長春同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

西安外圍伴游(電話微信189-4469-7302)西安外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

杭州外圍(外圍預約)外圍價格(電話微信189-4469-7302)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

上海包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京外圍(外圍模特)電話微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

湛頭包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京同城美女預約外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

成都美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶外圍(重慶外圍女)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

義烏美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

無錫外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)高端質量,滿意為止

上海包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

合肥美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)太原外圍女價格多少

鎮江外圍(外圍美女)外圍聯系方式(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

南京包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

深圳外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

杭州外圍女兼職(電話微信189-4469-7302)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

長春外圍全球資源(電話微信189-4469-7302)長春外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

珠海外圍(外圍模特)電話微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

天津外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

杭州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

北京包夜空姐預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

義烏美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口外圍女在線(微信189-4469-7302)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

杭州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

濟南美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

廈門外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

北京大圈外圍聯系方式(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

石家莊同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

貴陽美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長沙高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

杭州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

深圳外圍女兼職(微信189-4469-7302)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

南通外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

深圳同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

珠海美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口外圍女模特平臺(外圍預約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

湛頭美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

上海外圍(上海外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

合肥外圍(外圍美女)外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

南京外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

珠海外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

上海外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

南京美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

貴陽外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

重慶外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

海口外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

太原外圍大圈美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍模特)電話微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供一二線城市大圈外圍女資源

溫州外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

上海美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

蘇州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

杭州美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)全國1-2線城市可真實安排90分鐘到達,不收任何定金

義烏美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

義烏美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

長春外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

鄭州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

北京外圍(外圍聯系方式)(電話微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

杭州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

海口外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

杭州外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

南通美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍伴游(電話微信189-4469-7302)太原外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

重慶外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

青島外圍(香港外圍女)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

深圳包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

海口包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

寧波包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

石家莊包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

珠海外圍(外圍預約)外圍包夜(微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女90分鐘到達

重慶外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

南京外圍工作室(電話微信189-4469-7302)南京外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

海口外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

臺州外圍(外圍女)外圍聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

濟南包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

南昌外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

鄭州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

天津外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

常州外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

海口外圍模特媛交一夜情(電話微信189-4469-7302)海口外圍真實可靠快速安排

深圳外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

貴陽外圍大圈伴游(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

沈陽外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

鎮江外圍女在線(電話微信189-4469-7302)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

太原外圍價格查詢(微信189-4469-7302)太原外圍女價格多少

上海同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

天津包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

昆明外圍兼職價格(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

合肥美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

貴陽外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(電話微信189-4469-7302)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

北京外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

貴陽外圍(高端外圍)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

南昌包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

揚州外圍女兼職價格(電話微信189-4469-7302)真實可靠快速安排

西安高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

深圳外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

太原模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

濟南外圍女資料(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排高端外圍資源

石家莊包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

福州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州外圍預約流程(電話微信189-4469-7302)常州外圍真實可靠快速安排

成都外圍(成都外圍女)(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

福州外圍(福州外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

海口外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速預約,90分鐘可以到達

珠海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

廣州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

常州美女包養(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

揚州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍(臺州外圍女)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

臺州外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

臺州提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

上海包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

珠海外圍(高端外圍)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

蘇州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

北京美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

太原外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

沈陽美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南通美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

沈陽美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

三亞外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

蘇州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

深圳外圍(外圍預約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

福州包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

三亞外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

鎮江包夜空姐預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南外圍價格查詢(微信189-4469-7302)濟南外圍女價格多少

哈爾濱外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

三亞外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

海口外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

廈門外圍(外圍預約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

沈陽高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

哈爾濱外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

上海外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

石家莊包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

福州外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

揚州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

蘇州外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

深圳美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

廈門美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

廣州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

濟南外圍(外圍預約)外圍包夜(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女90分鐘到達

- Copyright © 2025 Powered by 云南大學新研究揭示觸手冠動物在寒武紀早期的祖先形態,桑間濮上網 sitemap