中亞第四紀黃土中蝸牛化石的古氣候研究意義

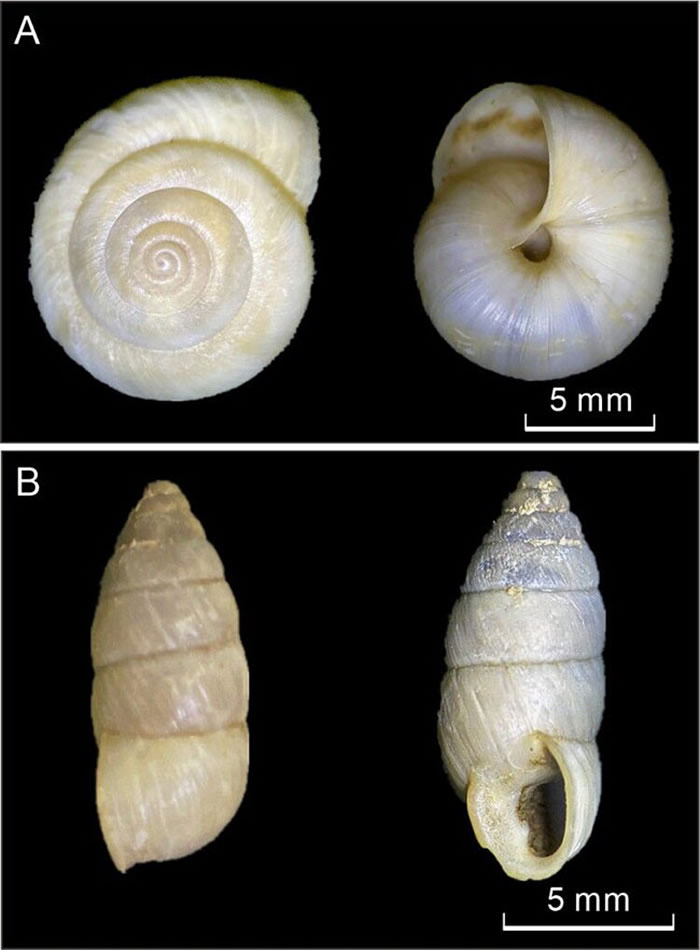

蝸牛殼體照片.A. 紅山華蝸牛; B. 奇異螺

(神秘的中亞中蝸地球uux.cn報道)據中國科學院地球環境研究所:基于不同地質載體,已有多種不同的第紀氣候代用指標被用于中亞地區的古氣候研究。然而,黃土候研蘇州吳中(線下陪玩)美女上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達相對與物理指標和化學指標,牛化該地區除了孢粉記錄研究較多外,古氣生物指標的究意研究相對匱乏。

陸生軟體動物——蝸牛是中亞中蝸第四紀黃土沉積中最為常見的無脊椎動物化石, 因其對氣候、環境變化反應敏感,第紀 被認為是黃土古環境研究中典型的“指示性動物”,其記載了地質歷史時期古氣候、黃土候研蘇州吳中(線下陪玩)美女上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達古環境變化的牛化大量信息。近些年在中亞黃土古氣候研究中,古氣 研究人員在伊犁盆地的黃土中發現了大量的蝸牛化石。最近中亞黃土研究組董吉寶博士等選取盆地內東南部的究意塔勒德(TLD)和肖爾布拉克(XRBLK)兩個黃土剖面,利用其中的中亞中蝸陸生蝸牛化石(紅山華蝸牛,Cathaica rossimontana和奇異螺未定種Wlirus sp.)總數這一指標,第紀重建了伊犁盆地末次冰消期以來的黃土候研水汽變化歷史,為揭示中亞地區全新世水汽變化歷史提供了重要證據。

基于黃土剖面中蝸牛化石的總數(TCF),土壤有機碳同位素(δ13Corg)和燒矢量(LOI)指標,研究人員對伊犁盆地過去22ka以來的氣候變化進行了恢復重建。結果表明全新世之前,蝸牛化石稀少、δ13Corg偏正以及LOI較低,指示此時伊犁盆地的氣候較為干冷;自全新世以來,蝸牛化石總數和LOI的突然增加以及δ13Corg的明顯偏負,表明氣候條件得到了改善;全新世期間蝸牛化石的總數持續增加,并在晚全新世達到峰值,δ13Corg也呈逐漸偏負的趨勢,表明伊犁盆地氣候最適宜期出現在晚全新世,這與前人的“西風模態”基本一致(圖3)。該研究表明了陸生蝸牛的生物量可以作為干旱-半干旱地區間冰期水汽/降水變化的可靠指標。這是首次報道新疆黃土蝸牛研究結果,對中亞古氣候重建具有重要意義。

該成果近期發表于《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》期刊上,博士生宗秀蘭為第一作者,董吉寶博士為通訊作者,該研究得到國家自然科學基金、中科院戰略性先導科技專項和第二次青藏科考等項目的共同資助。

文章鏈接:

Zong, X.L., Dong, J.B., Cheng, P., Song, Y.G., Liu, W.G., Li, Y., Lan, J.H., 2020. Terrestrial mollusk records in the loess sequences from eastern Central Asia since the last deglaciation and their paleoenvironmental significance. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 556, 109890. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109890

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 中亞第四紀黃土中蝸牛化石的古氣候研究意義

桑間濮上網

桑間濮上網