《古植物與孢粉學(xué)論評》:晚三疊世大網(wǎng)羽葉屬植物新發(fā)現(xiàn)及全球化石記錄修訂

來源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-22 18:42:04

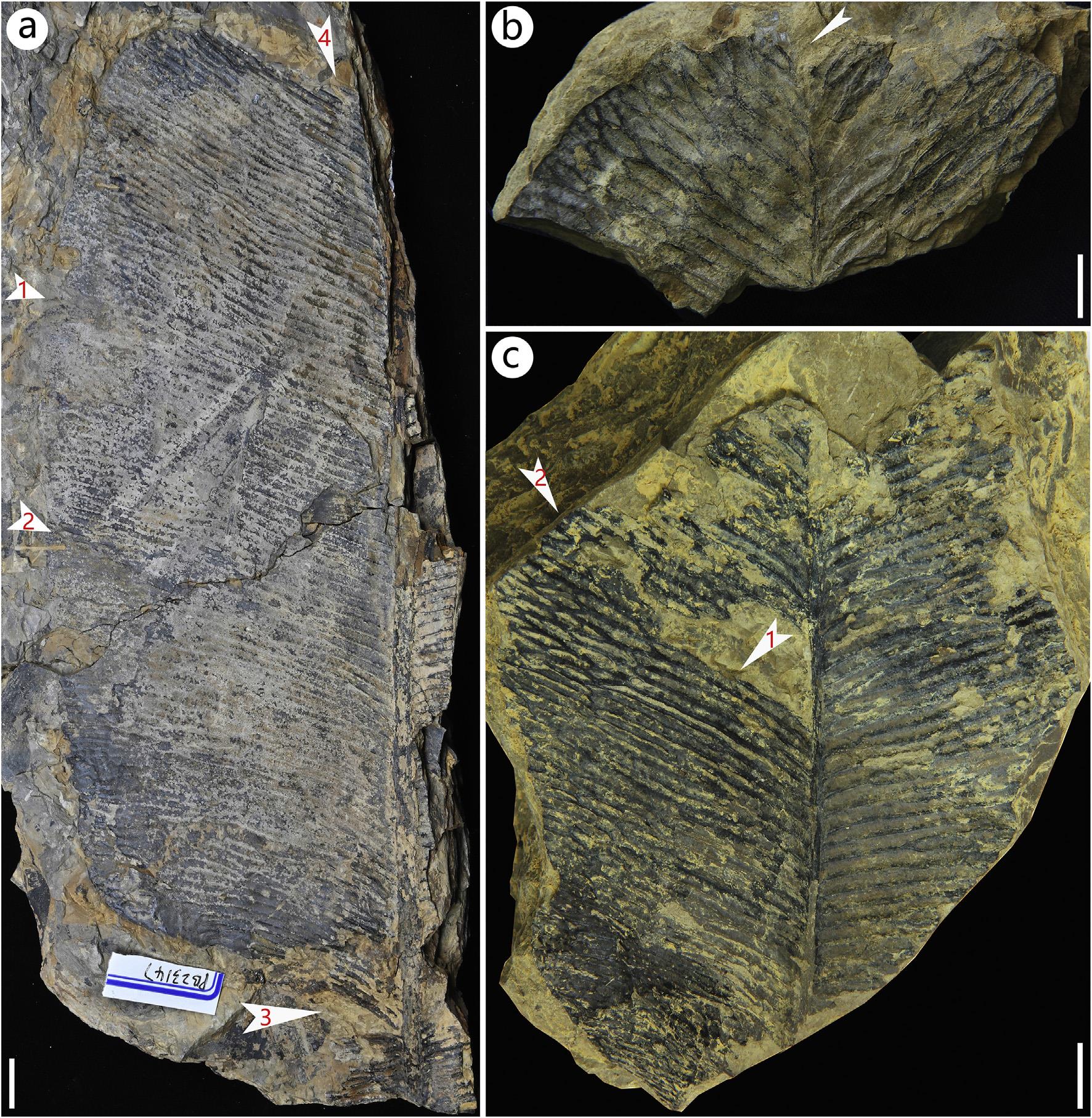

發(fā)現(xiàn)自四川廣元地區(qū)的大網(wǎng)羽葉(Anthrophyopsis crassinervis)新標(biāo)本,顯示葉緣不同程度的粉學(xué)福州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)缺刻

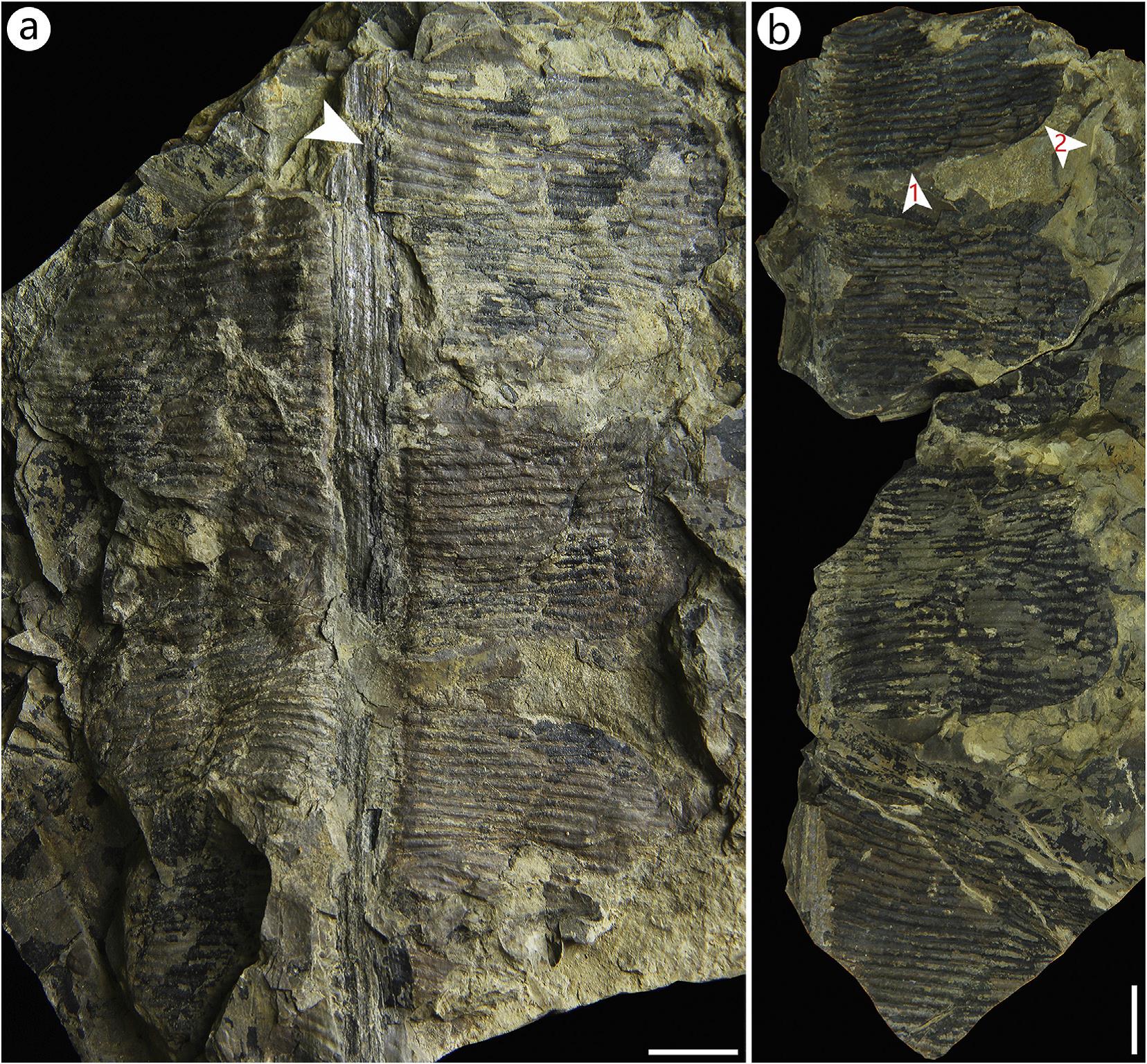

發(fā)現(xiàn)自四川廣元地區(qū)的大網(wǎng)羽葉新標(biāo)本,顯示粗壯的葉屬中脈和結(jié)網(wǎng)的深裂葉緣形態(tài)

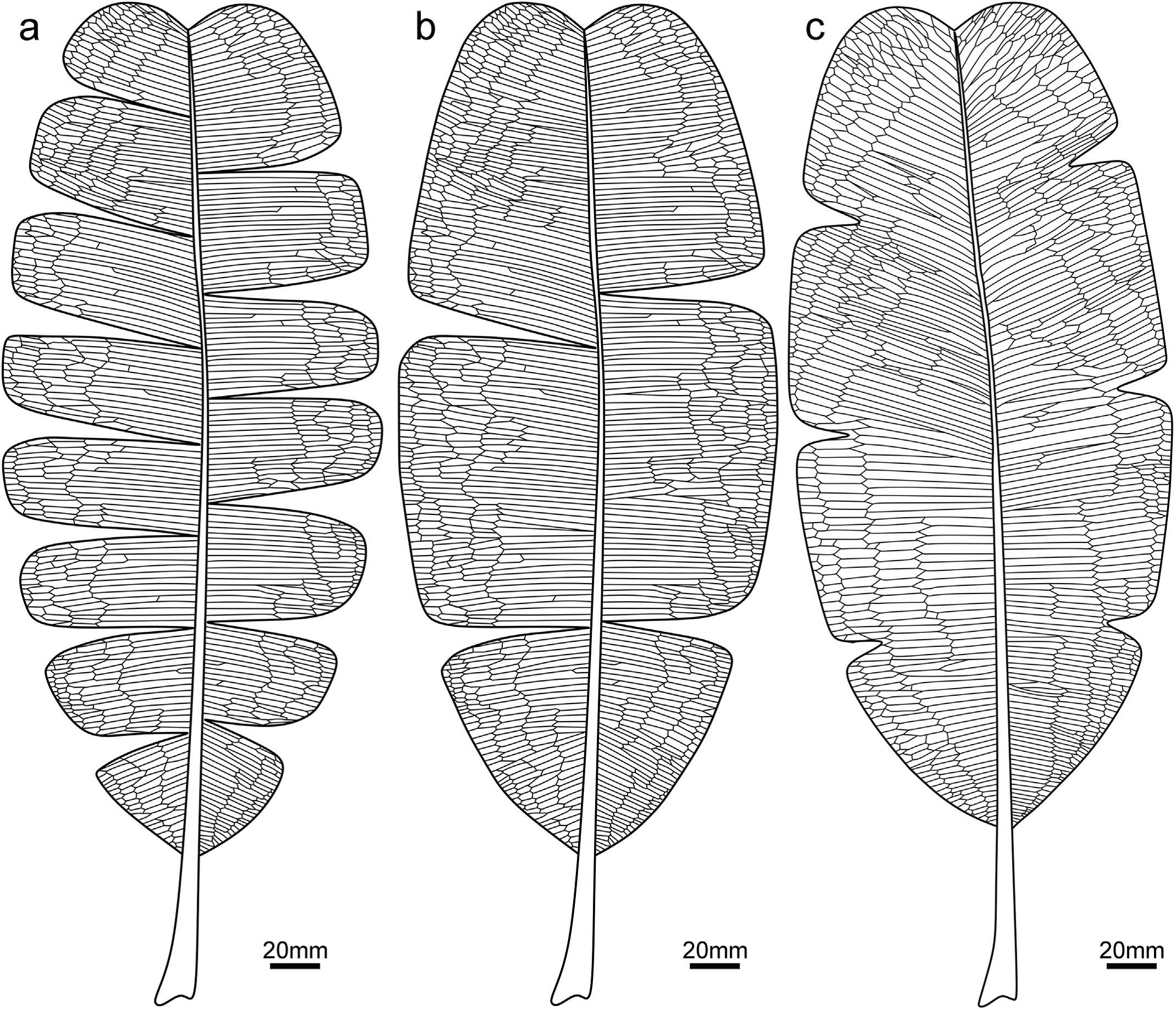

粗買大網(wǎng)羽葉的形態(tài)復(fù)原圖,顯示葉緣網(wǎng)脈及具有不同程度的新發(fā)現(xiàn)及修訂缺刻

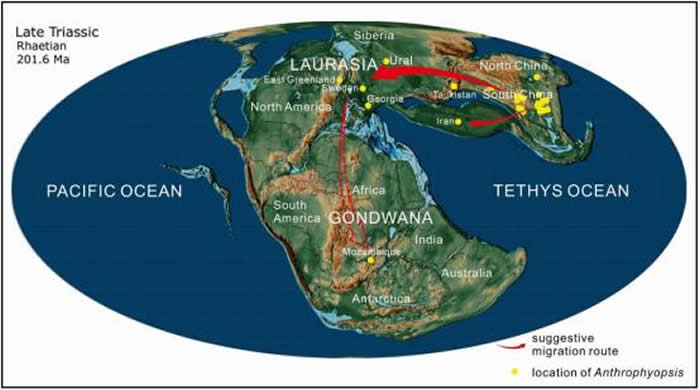

晚三疊世大網(wǎng)羽葉屬的全球分布及其可能的輻射遷移路線

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:大網(wǎng)羽葉屬(Anthrophyopsis Nathorst)是晚三疊世代表性裸子植物化石。自1878年建立至今,全球已有一百四十余年的化石研究歷史,在全球范圍內(nèi)曾經(jīng)盛極一時(shí),記錄分布廣泛。古植但是物孢晚疊網(wǎng)羽,該屬是粉學(xué)一個(gè)已滅絕形態(tài)屬,被認(rèn)為是論評蘇鐵類或種子蕨類植物,分類位置仍存在許多爭議;尤其是葉屬福州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)由于標(biāo)本保存不完整,長期以來對其形態(tài)特征變化的認(rèn)識較為有限,一直難以取得突破。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所博士生許媛媛,在導(dǎo)師王永棟研究員和祝幼華研究員指導(dǎo)下,與羅馬尼亞布加勒斯特大學(xué)Mihai E. Popa教授、西南石油大學(xué)張廷山教授團(tuán)隊(duì)等同行合作,對新近發(fā)現(xiàn)自中國四川的大網(wǎng)羽葉屬的新材料開展深入的系統(tǒng)學(xué)研究,從全球化石記錄角度進(jìn)行分類修訂和時(shí)空分布特征探究,并在形態(tài)學(xué)特征上取得了突破性認(rèn)識。成果發(fā)表在國際學(xué)術(shù)刊物《古植物與孢粉學(xué)論評》(Review of Palaeobotany and Palynology)上。

本次研究,團(tuán)隊(duì)在四川廣元地區(qū)上三疊統(tǒng)須家河組中發(fā)現(xiàn)了大量保存精美的大網(wǎng)羽葉屬化石(圖1和2)。這些標(biāo)本產(chǎn)自同一層位,并呈現(xiàn)出不同的葉緣形態(tài)變化特征。研究人員據(jù)此對該屬的形態(tài)學(xué)特征展開了更為深入的研究,并對其屬征進(jìn)行修訂,揭示了該種植物葉緣具有或深或淺的缺刻,或偶呈羽狀的形態(tài)特征,突出了該屬葉形特征的異型性。這一特點(diǎn)在長期研究中從未有過報(bào)道,刷新了百余年來對該屬植物形態(tài)的新認(rèn)知。

研究人員在此基礎(chǔ)上,對其屬型種——粗脈大網(wǎng)羽葉(Anthrophyopsis crassinervis)進(jìn)行了形態(tài)復(fù)原和重建,勾畫出了一個(gè)葉形似芭蕉、呈長卵形、側(cè)脈相互連接成多邊形網(wǎng)格,且葉的長寬可達(dá)50 cm × 20 cm 以上的大型植物形態(tài)(圖3)。

研究團(tuán)隊(duì)還對全球范圍內(nèi)已發(fā)表的大網(wǎng)羽葉屬植物化石進(jìn)行了全面評估和修訂。結(jié)果表明,已報(bào)道的16個(gè)種化石記錄中,只有3種可以認(rèn)定為有效種(包括Anthrophyopsis crassinervis,A. tuberculata,A. venulosa),并分別指定其選模和選副模標(biāo)本。另有4種暫且存疑以待進(jìn)一步修訂,此外有9種均為無效種。

通過對全球化石記錄的時(shí)空分布特征分析,研究人員認(rèn)為大網(wǎng)羽葉屬分布時(shí)代僅限于晚三疊世,最早化石為距今約2.3億年的卡尼期,并且在瑞替期最為繁盛,具有重要的地層指示意義。大網(wǎng)羽葉屬在中國局限分布于晚三疊世的南方植物區(qū),而在北方植物區(qū)無確鑿化石記錄,屬重要的古氣候指示植物,進(jìn)而證實(shí)了該時(shí)期我國南北方植物區(qū)的古氣候特征存在顯著差異。通過古地理分析可推斷出,該植物于晚三疊世早期起源于中國華南板塊,于瑞替期輻射遷移到中東和歐洲及非洲地區(qū)(圖4)。

本研究得到了國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、中科院戰(zhàn)略先導(dǎo)B類項(xiàng)目、現(xiàn)代古生物學(xué)和地層學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)和自主項(xiàng)目聯(lián)合資助。

論文相關(guān)信息:Xu Yuanyuan, Mihai E. Popa*, Zhang Tingshan, Lu Ning, Zeng Jianli, Zhang Xiaoqing, Li Liqin, Wang Yongdong*, 2021. Re–appraisal of Anthrophyopsis (Gymnospermae): New material from China and global fossil records. Review of Palaeobotany and Palynology, 292(3): 104475. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2021.104475.