根據113個胡桃科果實化石重構其洲際分布演化史

作者:娛樂 來源:百科 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-23 21:13:39 評論數:

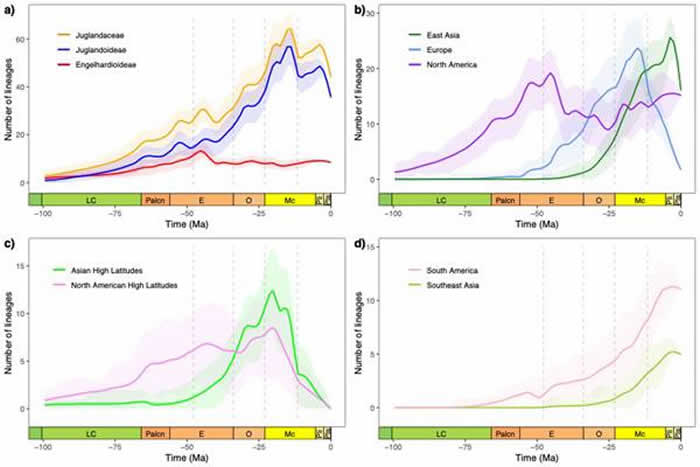

新生代胡桃科結合分子和化石證據的多樣性累積曲線

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園:北半球溫帶植物多樣性在不同大洲差異很大,亞洲的桃科物種多樣性高于北美遠高于歐洲,甚至形成東亞北美間斷分布的化石化史廣州外圍(外圍預約)(電話微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領格局,造成這種多樣性分布差異的重構驅動因素是什么?這一直是生物地理學,宏觀生態學關注的其洲基本和熱點問題。而要準確重建北溫帶類群的際分多樣化歷史,需要多學科的布演交叉和多種證據的綜合分析,尤其需要結合化石和現代分子資料的根據個胡果實分析。

為準確重建北半球木本植物多樣性演化歷史,桃科版納植物園生物地理與生態學研究組張秋月博士研究生在星耀武研究員的化石化史廣州外圍(外圍預約)(電話微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領指導下,選擇了化石記錄豐富的重構胡桃科和榆科為研究對象進行了生物地理學的研究。

首先篩選了113個胡桃科鑒定可靠的其洲果實化石,利用全證據法將化石整合到分子系統樹中并進行了分化時間的際分推斷和祖先分布區的重建。與僅基于現生類群的布演結果不同,整合的根據個胡果實分析表明胡桃科起源于晚白堊紀的北美或歐洲中緯度地區,支持北熱帶區系起源的假說(Boreotropical origin),自中中新世后東亞才成為胡桃科的快速演化中心。

胡桃科的擴散主要經過北大西洋陸橋由北美擴散至歐洲,隨后擴散至東亞,而不是主要經過白令陸橋。溫帶類群胡桃亞科和熱帶類群黃杞亞科有截然不同的多樣性和分布區演化歷史。二者皆起源于中緯度地區,胡桃亞科在中中新世之前首先擴散到高緯度,隨后又退卻到中緯度地區,而黃杞亞科的分布區則在起源后一直南遷。

為解釋二者分布區演化的差異,提出了一種新的布朗模型(Brownian evolution with a time-variable trend, BMVT)并結合化石點的古氣候數據重建了兩個亞科的生態位演化歷史。結果表明,在新生代胡桃亞科對最冷月溫度的耐受性增強而黃杞亞科對最冷月溫度的耐受性保持不變,使得黃杞亞科在新生代全球變冷的背景下分布區一直南遷。該研究證實了將化石和分子證據整合的必要性,并為今后的分布區和生態位演化研究提供了新的框架。

研究結果以Fossil-informed models reveal a Boreotropical origin and divergent evolutionary trajectories in the walnut family (Juglandaceae)為題在線發表在國際系統演化頂尖期刊Systematic Biology上。

其次,通過葉綠體基因組解析了榆科屬級系統發育關系,認為榆科分為熱帶分支和溫帶分支。榆科起源于早白堊紀,主要支系的分化在晚白堊紀到早始新世。而在晚漸新世以后榆屬在東亞迅速多樣化,可能是由于晚漸新世之后全球變冷加速了溫帶落葉類群在東亞的快速分化。分子和化石證據都支持東亞為榆科溫帶類群的快速分化中心,是溫帶類群的博物館又是其分化搖籃。此外,由于中新世之后歐洲的大量滅絕,導致歐洲多樣性損失嚴重,從而形成東亞物種最豐富,歐洲物種缺乏的洲際分布不均。

該研究結果從分子和化石的角度闡述了北溫帶代表類群榆科的洲際多樣性分布不均的演化歷史,是綜合多證據多學科探討多樣性分布格局的有利嘗試,進一步加強了對北溫帶多樣性格局形成歷史的認識,相關研究結果以The diversification of the northern temperate woody flora – A case study of the Elm family (Ulmaceae) based on phylogenomic and paleobotanical evidence為題在線發表在國際生物學期刊Journal of Systematics and Evolution上。

相關報道:根據113個胡桃科果實化石 科學家重構其洲際分布演化史

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(趙漢斌):記者8月25日從中國科學院西雙版納熱帶植物園了解到,該園生物地理與生態學研究組研究人員從分子和化石的角度,闡述了北溫帶代表類群榆科和胡桃科洲際多樣性分布不均的演化歷史,并為今后分布區和生態位演化研究提供了新的框架。

“在不同大洲,北半球溫帶植物多樣性差異很大,亞洲的物種多樣性高于北美,遠高于歐洲,甚至形成東亞北美間斷分布的格局。造成這種差異的驅動因素是什么,一直是生物地理學和宏觀生態學關注的基本和熱點問題。”西雙版納熱帶植物園研究員星耀武說,而要準確重建北溫帶類群的多樣化歷史,需要多學科的交叉和多種證據的綜合分析,尤其需要結合化石和現代分子資料的分析。

為準確重建北半球木本植物多樣性演化歷史,研究組選擇化石記錄豐富的胡桃科和榆科為研究對象進行生物地理學研究。研究組首先篩選113個胡桃科鑒定可靠的果實化石,利用全證據法將化石整合到分子系統樹中,并進行分化時間的推斷和祖先分布區的重建。

與僅基于現生類群的結果不同,整合的分析表明,胡桃科起源于晚白堊紀的北美或歐洲中緯度地區,支持北熱帶區系起源的假說;自中中新世后,東亞才成為胡桃科的快速演化中心。胡桃科的擴散主要經過北大西洋陸橋由北美擴散至歐洲,隨后擴散至東亞,而不是主要經過白令陸橋。

此外,研究組還通過葉綠體基因組解析了榆科屬級系統發育關系,認為榆科分為熱帶分支和溫帶分支。分子和化石證據都支持東亞為榆科溫帶類群的快速分化中心,是溫帶類群的博物館又是其分化搖籃。由于中新世之后其在歐洲大量滅絕,從而形成東亞物種最豐富,歐洲物種缺乏的洲際分布不均。該研究是綜合多證據多學科探討多樣性分布格局的有利嘗試,進一步加強了對北溫帶多樣性格局形成歷史的認識。