韓井遺址研究揭示8000多年前淮河中下游早期水稻種植的證據

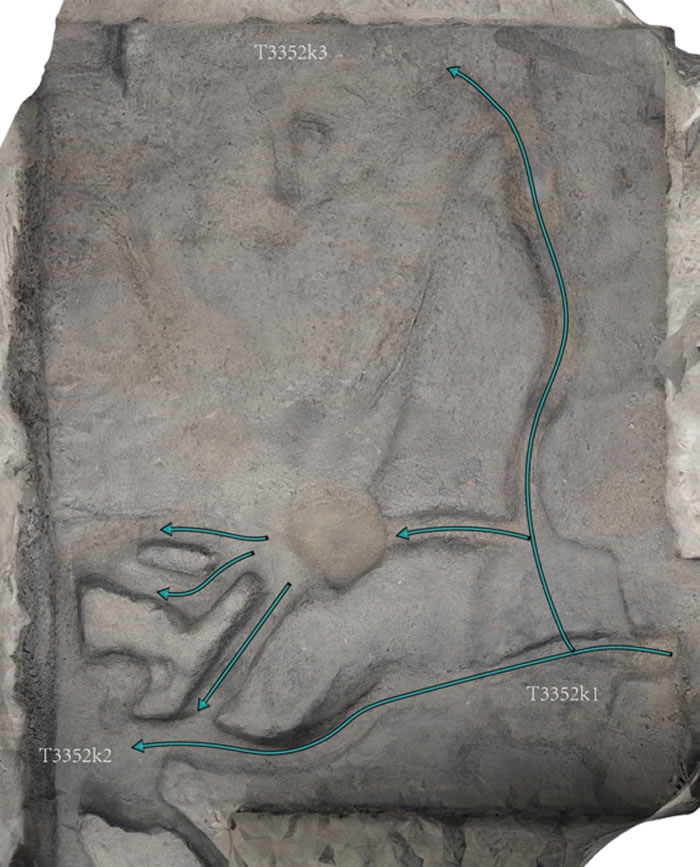

使用Agisoft Photoscan軟件的揭示據揚州同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求三維建模功能,模擬了組合遺跡內部和周圍的多年的證水流方向。

A,韓井河中B基本完整的稻米; C,D馴化型水稻小穗軸,表現出輪廓不平整、遺址研究外表有凹陷、揭示據基部疤痕不對稱的多年的證特征。

(神秘的前淮揚州同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求地球uux.cn報道)據EurekAlert!:近日,《中國科學:地球科學》雜志在線發表了中國國家博物館邱振威博士團隊的下游研究成果,該研究團隊揭示了8000多年前淮河中下游早期水稻種植的早期種植證據,這一發現證明了淮河已成為史前中國又一個重要的水稻栽培與馴化中心。

韓井遺址位于淮河中下游的泛濫平原,2014~2016年,中國國家博物館、南京博物院和泗洪縣博物館組成聯合考古隊,對其進行了連續三年的田野調查與考古發掘,莊麗娜研究館員為該考古發掘項目負責人。稻田狀組合遺跡的結構特點和堆積性狀較為特別,反映了較成熟的水資源管理與利用模式,很可能是接近水稻田一類的結構與堆積類型。

研究團隊開展了包括浮選、植硅體、陶器顯微結構、陶器有機殘留物、加速器質譜碳十四測年等在內的多學科分析工作。出土的炭化水稻和水稻小穗軸顯示,馴化稻和野生稻可能在韓井遺址共存。部分炭化水稻的直接加速器質譜碳十四測年結果校正后距今約8400~8000年。水稻扇型與水稻雙峰型植硅體揭示了韓井遺址水稻馴化程度的不一致現象。陶器內、外壁以及陶胎斷面發現有不同程度的炭化水稻遺存或印痕,可能是水稻穎殼和秸稈被用作陶器孱和料的反映。根據陶器脂類分子標記物和脂肪酸單體碳同位素分析結果,推斷遺址的陶器主要用于加工C3植物(可能是水稻)、水生動物和陸生非反芻動物。綜合動植物遺存的分析結果可知,漁獵、水稻栽培和野生植物資源利用均是韓井遺址生業經濟的重要組成部分。這種生業經濟模式彰顯了新石器時代早中期淮河流域生計策略的共同特征,即狩獵和采集在食物生產中仍然占據重要地位。

綜合以上證據和淮河流域早期的發現與研究成果,研究人員認為淮河流域是中國史前早期水稻栽培和馴化的另一個中心,其可能經歷了與長江中下游不同的稻作農業起源與發展模式。

水稻扇型植硅體魚鱗狀紋飾和水稻雙峰型植硅體的形態測量表明,這兩種類型植硅體所反映的韓井遺址的水稻野生與馴化情況存在一定的非協同性。這種差異性可能源自一些分析手段和方法論等因素,如采樣環節、分析方法、測量過程和數據統計分析等的標準不統一。今后還應致力于研究其是否與水稻栽培初期的生理性質或其他一些因素有關。

研究詳情請見原文:

邱振威, 莊麗娜, 饒慧蕓, 林留根, 莊奕杰. 2022. 8000多年前淮河流域的水稻栽培與馴化——來自江蘇韓井遺址的證據. 中國科學: 地球科學, 52(6): 1054–1064, doi: 10.1360/N072021-0221

本文地址:http://www.bluetack.com.cn/html/096f94598958.html

版權聲明

本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。

本文系作者授權發表,未經許可,不得轉載。