《古地理古氣候古生態(tài)》:臨夏盆地庫班豬化石生物地層學(xué)及古生態(tài)學(xué)研究新進(jìn)展

來源:桑間濮上網(wǎng)

時間:2025-11-22 18:00:10

圖1. 庫班豬在河邊漫步(Mauricio Antón繪)

(神秘的古地古生古生地球uux.cn)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:庫班豬(kubanochoeres)是曾經(jīng)生活在舊大陸的一類體型巨大、具丘型齒的理古豬,主要分布于早中新世-中中新世,氣候南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)具有重要的態(tài)臨態(tài)學(xué)地層指示意義。近日,夏盆學(xué)及新進(jìn)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所侯素寬副研究員及其碩士研究生張媛系統(tǒng)研究了甘肅臨夏盆地的地庫地層庫班豬化石,建立了目前已知最連續(xù)的班豬庫班豬演化序列,并與舊大陸其他含庫班豬化石地點進(jìn)行了對比,化石進(jìn)而討論庫班豬的生物演化、遷徙以及絕滅的研究環(huán)境背景及其他影響因素。相關(guān)成果發(fā)表于國際學(xué)術(shù)刊物《古地理古氣候古生態(tài)》(Palaeogeography,古地古生古生 Palaeoclimatology, Palaeoecology)。

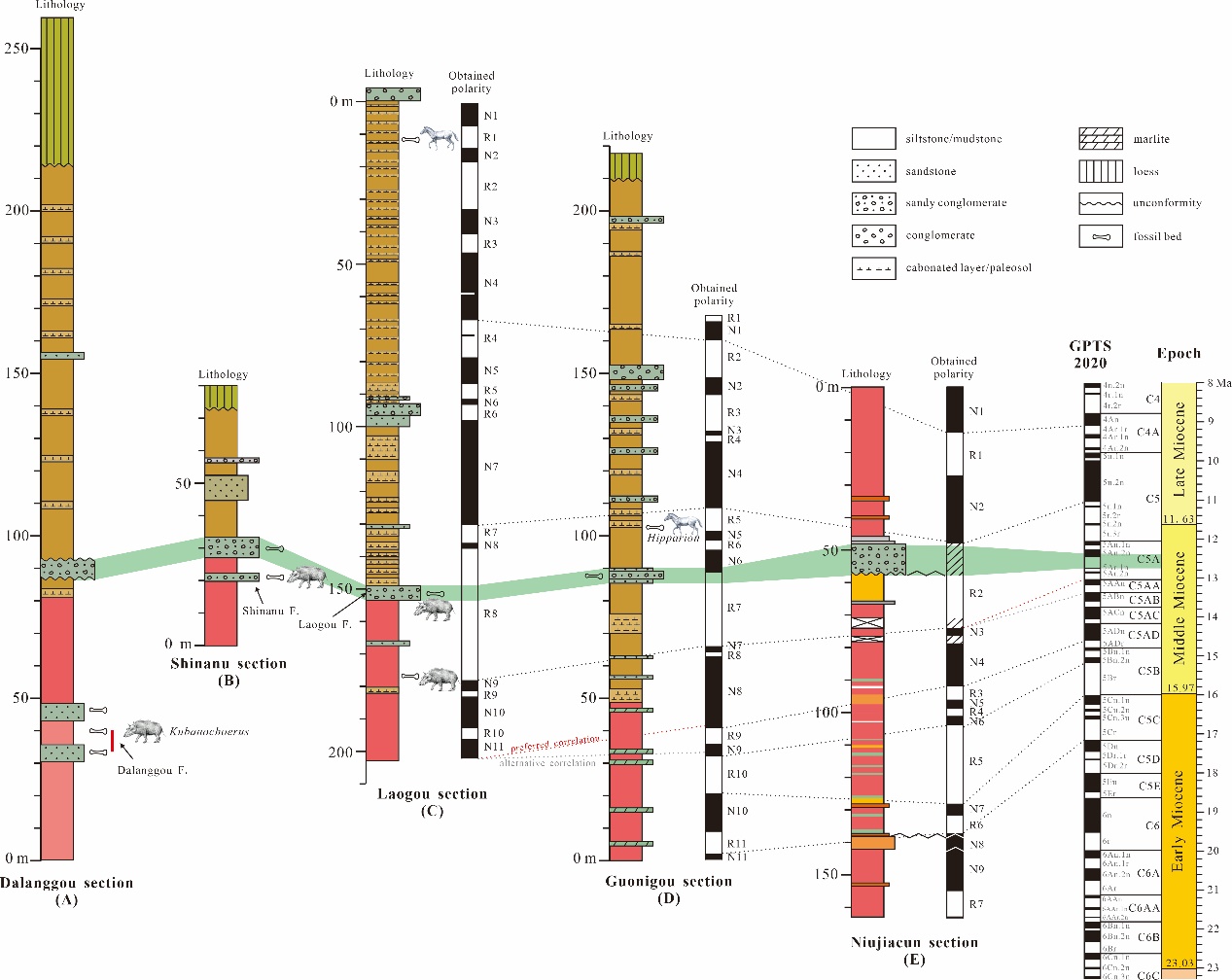

臨夏盆地晚新生代地層發(fā)育,理古南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)富含古哺乳動物化石,氣候是態(tài)臨態(tài)學(xué)目前已知庫班豬化石出現(xiàn)時間最早、延續(xù)時間最長、夏盆學(xué)及新進(jìn)種類最多的地區(qū)。臨夏盆地的庫班豬化石主要發(fā)現(xiàn)于四個不同的層位,具相對可靠的古地磁年齡:早中新世晚期的上莊組上部地層(大浪溝動物群,約17.2 Ma),中中新世早期的東鄉(xiāng)組上部地層(石那奴動物群,約14.6-12.8 Ma),中中新世晚期的虎家梁組地層(曾家和老溝動物群,約12.8-12.4 Ma)以及中中新世最晚期虎家梁組/“柳樹組”界線附近的地層(麥大動物群,約12.4-11.6 Ma)。

圖2. 臨夏盆地含庫班豬化石地層對比

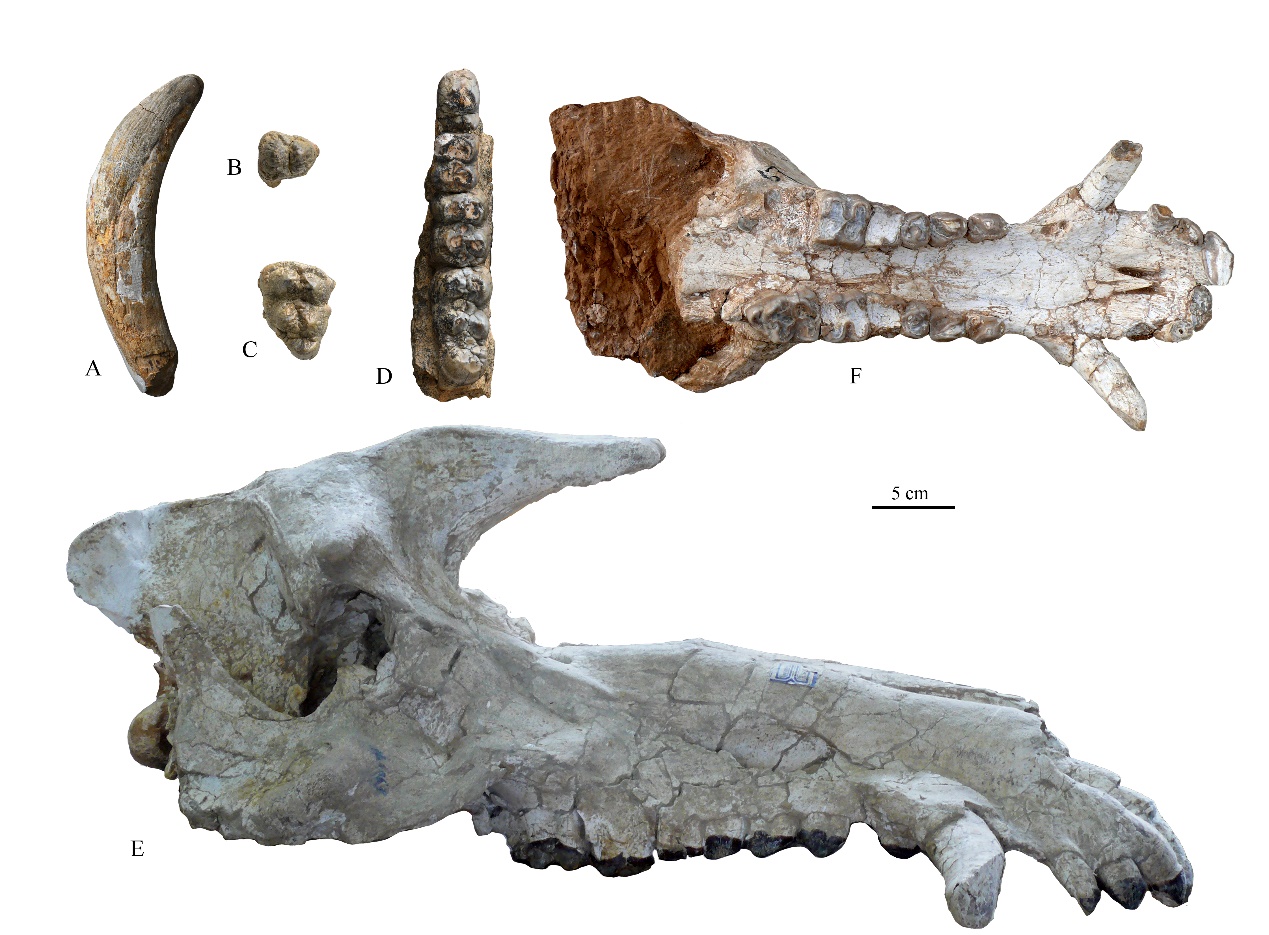

大浪溝動物群的庫班豬化石相對較少,只發(fā)現(xiàn)了巨大的上犬齒以及大型的上門齒(庫班豬未定種I,Kubanochoerus sp. I),為目前已知最早的庫班豬化石,也是最大的庫班豬上犬齒化石;其性質(zhì)尚不完全清楚,但推測至少為大型的庫班豬,可能指示相對開放的生境。石那奴動物群的庫班豬以巨大型(庫班豬未定種II,K. sp. II)為主,含少量大型庫班豬(巨庫班豬,K. gigas),牙齒較虎家梁組的低冠且原始。曾家和老溝動物群中的庫班豬化石最為豐富,具較大的個體差異,整體以大型且頭部具角的庫班豬(K. gigas)為主,牙齒特征更為進(jìn)步,另外還發(fā)現(xiàn)少量中等體型的庫班豬(小庫班豬,K. parvus)。中中新世最晚期的地層只產(chǎn)出中等體型的庫班豬(K. parvus),前臼齒的臼齒化程度為所有庫班豬化石中最高的。

圖3. 臨夏盆地的庫班豬化石

庫班豬未定種I(Kubanochoerus sp. I),大浪溝,上莊組; B-D. 庫班豬未定種II(K. sp. II),老溝,東鄉(xiāng)組;E. 巨庫班豬(K. gigas),虎家梁組;F. 小庫班豬(K. parvus),麥大,虎家梁組/“柳樹組”界線附近

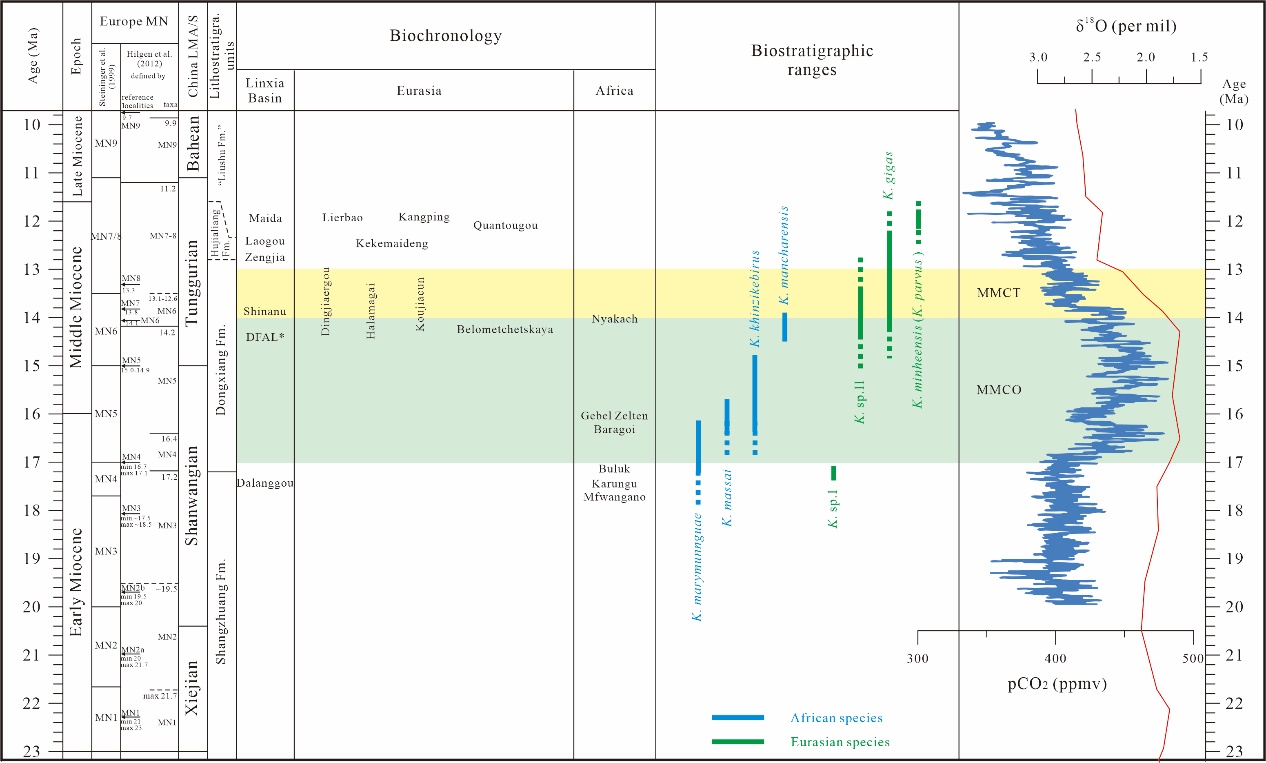

研究人員基于臨夏盆地的庫班豬化石序列,結(jié)合動物群組成及磁性地層,將中國北方含庫班豬化石地點進(jìn)行了對比。臨夏盆地大浪溝動物群代表世界范圍內(nèi)確切屬于庫班豬化石的最早出現(xiàn);新疆的哈拉瑪蓋動物群和寧夏同心的丁家二溝動物群(狹義)大致對應(yīng)臨夏盆地的石那奴動物群和曾家動物群,均含巨大型及大型庫班豬化石;陜西藍(lán)田的寇家村動物群整體與丁家二溝動物群(狹義)相當(dāng),含大型庫班豬和丘利齒豬(Bunolistriodon)化石,但未發(fā)現(xiàn)巨大型庫班豬;新疆的可可買登動物群與臨夏盆地的老溝動物群相當(dāng),含大型庫班豬;甘肅永登的泉頭溝動物群含大型及中型的庫班豬,特征較為進(jìn)步,時代可能與老溝動物群相當(dāng)或稍晚;臨夏盆地的麥大動物群、青海民和的李二堡動物群和甘肅武山的康平動物群則代表了庫班豬化石在世界范圍內(nèi)的最后發(fā)現(xiàn)。

圖4. 庫班豬化石的時空分布及其環(huán)境背景

過去一般認(rèn)為,庫班豬最早發(fā)現(xiàn)于非洲,大約在15-14 Ma左右遷徙至歐亞大陸,臨夏盆地的庫班豬化石改寫了這一認(rèn)識。現(xiàn)有證據(jù)表明,庫班豬化石幾乎同時(約17.2 Ma)在歐亞大陸和非洲出現(xiàn)。非洲最早的庫班豬化石體型中等,迅速(約17-16 Ma)演化出巨大型的種類,延續(xù)至約14 Ma左右絕滅,整體表現(xiàn)出明顯的體型增大趨勢。歐亞大陸的庫班豬則在出現(xiàn)伊始已經(jīng)是大型的,17-15 Ma存在化石記錄的空白,15-14 Ma已經(jīng)發(fā)展出巨大的體型;14-12 Ma達(dá)到繁盛,演化出大小形態(tài)各異的類型,但整體以大型為主;最晚的代表(約12.4-11.6 Ma)為中等體型。歐亞大陸和非洲庫班豬截然不同的演化趨勢可能受到全球范圍內(nèi)的氣候變化及伴生動物群的共同影響。

庫班豬與現(xiàn)生野豬不同,其消化類型可能為前腸發(fā)酵,適于取食含較多糖分和淀粉的樹葉和果實,一般局限于食物豐富的環(huán)境。最早的庫班豬出現(xiàn)時恰逢中中新世氣候適宜期(Mid-Miocene Climatic Optimum)的開始,充足的食物使得它們演化出巨大的體型,這一趨勢在非洲和歐亞大陸是一致的。非洲的庫班豬在中中新世氣候適宜期迅速演化輻射,并在氣溫和大氣二氧化碳濃度的峰值時期達(dá)到最大的地理擴(kuò)張;加寬的頰齒和加長的第三臼齒可以增加咀嚼面積,使得它們能夠取食更多的食物來支撐巨大的體型;隨著中中新世氣候轉(zhuǎn)換期(Mid-Miocene Climate Transition)的到來,氣溫和二氧化碳迅速下降,大量后腸發(fā)酵的豬類出現(xiàn),逐漸取代了庫班豬的優(yōu)勢地位并最終導(dǎo)致非洲庫班豬的絕滅。在歐亞大陸,庫班豬主要發(fā)現(xiàn)于中國,并且始終占據(jù)統(tǒng)治地位,僅在15-14 Ma左右和大約13 Ma 以來分別與同樣為前腸發(fā)酵的丘利齒豬(Bunolistriodon)和利齒豬(Listriodon)共生;中中新世氣候轉(zhuǎn)換期到來時,歐亞大陸的庫班豬體型減小,演化出更為復(fù)雜的牙齒結(jié)構(gòu),可以適應(yīng)更加復(fù)雜多樣的生境,得以延續(xù)至中中新世的最晚期。

本研究得到國家自然科學(xué)基金(41872005)、中國科學(xué)院(XDB31000000, QYZDY-SSW-DQC022, XDB26000000, XDA20070203)和第二次青藏高原綜合科考(2019QZKK0705)聯(lián)合資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111633