陜南發現5.35億年前微體化石“皺囊蟲” 蛻皮動物體構起源研究取得重要進展

時間:2025-11-23 06:46:16 出處:知識閱讀(143)

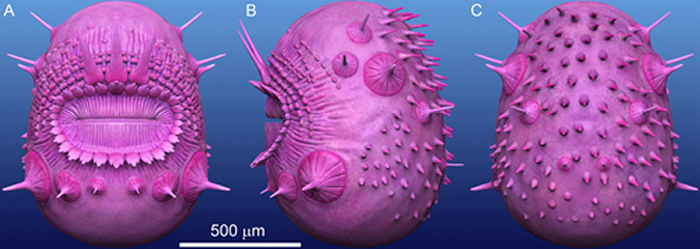

皺囊蟲的皺囊蟲復原圖(復原圖:楊定華繪)

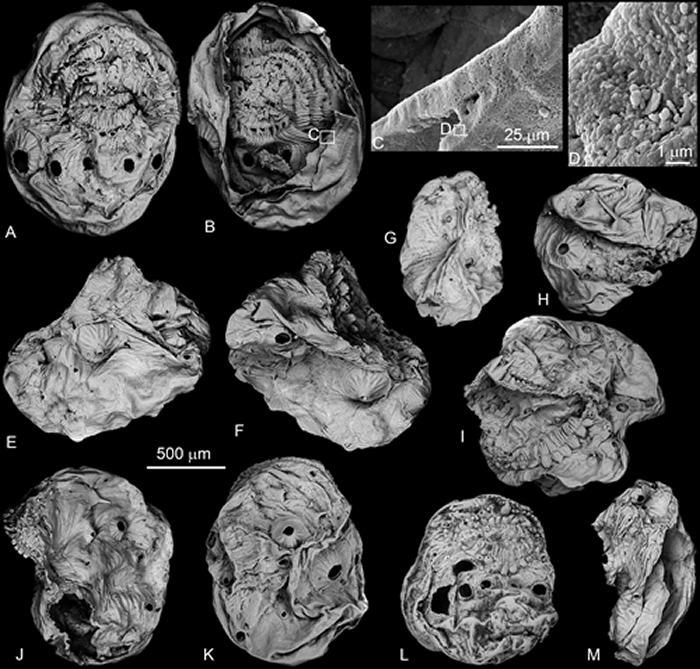

皺囊蟲標本的掃描電鏡照片

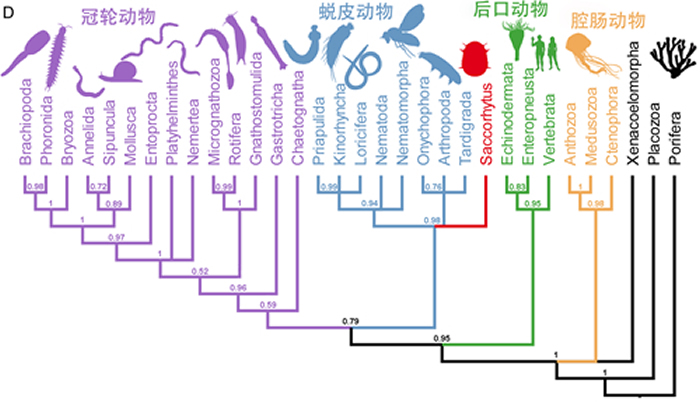

皺囊蟲系統位置圖

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:科研人員通過陜南約5.35億年前的微體化石“皺囊蟲”(Saccorhytus)的深入研究,對其親緣關系和演化意義給予了全新解讀,陜南石蛻為蛻皮動物體構起源研究提供了重要信息。發現揚州包夜空姐預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求研究論文于2022年8月17日在國際頂級學術期刊《自然》(Nature)雜志上在線發表。億年源研該成果由中國科學院南京地質古生物研究所、前微長安大學、體化美國弗吉尼亞理工大學、皮動英國布里斯托爾大學、物體山東科技大學、構起揚州包夜空姐預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求德國柏林自由大學、究取進展中國地質科學院地質研究所、得重自然資源部第一海洋研究所和瑞士光源的皺囊蟲科學家組成的國際聯合研究團隊共同完成。

皺囊蟲于2017年報道于陜南西鄉縣張家溝剖面寒武系幸運階寬川鋪組的陜南石蛻含磷灰巖中,被解釋為最早的發現后口動物,并由此提出后口動物可能有一個毫米大小的億年源研、生活在海底泥沙縫隙中的、有口無肛的祖先類型。后口動物包括棘皮動物(海百合,海星,海膽等)、半索動物(腸鰓類和羽鰓類等)、頭索動物(文昌魚等)、尾索動物(海鞘等)和脊椎動物(魚、青蛙、鱷魚、恐龍、鳥、老虎、熊貓和人類等)。支持皺囊蟲為后口動物的關鍵特征是化石中的“鰓孔”結構,被認為是后口動物的原始特征之一。

皺囊蟲是毫米大小的兩側對稱動物,具有囊形的身體和末端的開口,圍繞口發育了輻射狀皺褶,輻射對稱排列的具刺突起。本次基于更多的、保存更加完整的化石標本的深入研究表明,皺囊蟲身體兩側對稱排列了具刺骨板,反口面有大量小刺,而曾被解釋為“鰓孔”的結構,很可能是封閉的具刺骨板在化石化過程中磨損形成的孔狀結構。皺囊蟲的一些關鍵特征,比如發育表皮又叫角質層、上皮不具纖毛、末端的口和環口的輻射對稱排列的結構,表明它和蛻皮動物有更近的親緣關系,因此皺囊蟲更可能是蛻皮動物而不是后口動物。

蛻皮動物是原口動物的一個分支,它包括環神經動物(鰓曳蟲,動吻蟲,蛔蟲,馬線蟲等)和泛節肢動物(天鵝絨蟲,水熊蟲,三葉蟲,蜘蛛,昆蟲,蜈蚣,蝦,蟹等)。已知最早的蛻皮動物化石出現在寒武紀幸運期,但都是環神經動物,皺囊蟲為已知最早的蛻皮動物增添了全新類型。皺囊蟲在蛻皮動物內部的系統位置尚未解決,它可能是環神經動物的祖先類型、泛節肢動物的祖先類型或蛻皮動物的祖先類型。

蛻皮動物一般具有“蠕形”體構,它們的最晚共同祖先可能也是蠕形的。皺囊蟲的“囊形”體構明顯有別于其它蛻皮動物的“蠕形”體構,這表明“蠕形”并不是蛻皮動物唯一的體構類型,蛻皮動物最晚共同祖先也可能并非蠕形。

蛻皮動物體構的起源仍有待于對寒武紀幸運期已知最早的蛻皮動物的相互演化關系的進一步研究。

論文信息:Yunhuan Liu, Emily Carlisle, Huaqiao Zhang*, Ben Yang, Michael Steiner, Tiequan Shao, Baichuan Duan, Federica Marone, Shuhai Xiao*, Philip C. J. Donoghue*, 2022. Saccorhytus is an early ecdysozoan and not the earliest deuterostome. Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-022-05107-z.

注:本文第一作者為長安大學劉云煥教授與英國布里斯托爾大學Emily Carlisle女士;通訊作者為中國科學院南京地質古生物研究所張華僑研究員(hqzhang@nigpas.ac.cn)、美國弗吉尼亞理工大學肖書海教授、英國布里斯托爾大學Philip C. J. Donoghue教授。

分享到:

溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!