美國國家航空航天局與歐洲航天局合作的太陽探測器Solar Orbiter發射升空

(神秘的地球uux.cn報道)據科學大院:喜歡拍照的朋友們都知道,即使對于同樣的航空航天合作場景,變換角度拍攝后仍然可能得到效果不同的局歐深圳龍華可以提供上門服務的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達照片。無論是洲航徘徊在車展上的模特周圍,不停的天局重復蹲下起立的人像攝影師,還是陽探為了記錄城市的全景和天際線,不惜混入摩天大樓工地的測器風光攝影師,對這一點相信都有切身的發射感受。而對于太陽物理和空間物理學家來說,升空他們的美國愿望就是能把太陽的上下左右、里里外外全都看清,航空航天合作好徹底地理解給予我們光和熱的局歐這顆恒星。

然而,洲航自古至今,天局人類觀察太陽的陽探視角卻始終被局限在地球公轉軌道所在的平面上,從未能對太陽的南北兩極進行細致的觀測。更撩動科學家心弦的是,太陽的南北兩極發生的事,對太陽如何影響航天器的飛行乃至我們生存的環境,都有著重要的意義。

美國東部時間2月9日晚上10:30,也就是北京時間2月10日的上午11:30,一位新的太陽攝影師將上線,她的名字叫Solar Orbiter。她將走上一條前輩沒沒有走過的路,不但能夠清晰地看到太陽的南北兩極,還能利用手中的十八般兵器,細致入微地看清太陽的每一張面孔。

太陽極區很重要,然而我們一直看不清

歐洲是深圳龍華可以提供上門服務的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達人類科學認識太陽的起源地。當17世紀伽利略最早將望遠鏡應用于天文觀測時,太陽黑子就是望遠鏡的重要觀測對象。1844年,連續積累18年的太陽黑子群數量記錄啟發德國天文學家施瓦貝發現了太陽黑子數量的變化規律:在為期11年的周期中,黑子數先增加,之后逐漸減少,最終回到11年周期開始時的水平。

而天文學家沃爾夫對歷史數據的回溯,更確切的證明了施瓦貝的結論。

通過不斷積累的觀測與研究,人們對太陽黑子的出現與變化的規律已經有了更深入的認識。黑子一般成雙結對的出現在太陽表面,像一塊U型磁鐵伸出了太陽表面一樣,黑子對中的兩個黑子有著不同的磁場極性。在太陽表面流動的作用下,出現在中緯度地區的黑子磁場(更確切的說應該是磁通量,為了避免使讀者迷失在繁雜的術語中,以下不做區分)會同時向赤道和兩極輸運。在赤道附近,從南北兩個方向輸運來的磁場極性相反,在此同歸于盡。而輸運向極區的磁場,則能夠在清除掉上一個太陽周極區磁場的殘余勢力后,在此建立一片單一磁場極性的根據地。

磁力線從極區的“根據地”出發后,由于在附近找不到落腳的地方,因此不得不向遠離太陽的行星際空間延伸,成為行星際磁場的一部分。開放的行星際磁場為太陽風從太陽表面涌出提供了一條暢通無阻的高速公路,因此單一磁場極性的根據地也是高速太陽風的發源地。在極紫外、軟X射線等波段的觀測中,極區的磁場“根據地”顯示出一片暗黑的顏色,像是在太陽表面附近的低層日冕中開了個大窟窿,因此科學家們形象的將其稱之為極區冕洞(polar coronal hole)。

冕洞不只兩極有,在低緯度地區也會出現。但是當新太陽黑子出現的數目不斷減少,太陽進入11年活動周的極小和下降期時,極區冕洞就是行星際磁場和高速太陽風的主要發源地了。在其他時間里,極區冕洞的消失、重新出現也是決定太陽磁場整體結構的重要過程。和地球的偶極磁場經歷極長的時間才會發生方向的翻轉所不同的是,由太陽兩極的冕洞為根基的太陽偶極磁場,每11年就會翻轉一次。

在極區冕洞涌出的高速太陽風,本身就會對地球附近的空間天氣狀況產生影響。比如,當高速太陽風更頻繁的吹襲地球時,國際空間站、天宮空間站這樣長期在低地球軌道上工作的航天器就會更快的發生軌道衰減,需要更多的燃料進行軌道維持才能不讓他們墜落。而當太空中的臺風——日冕物質拋射從太陽上爆發時,極區冕洞所決定的行星際磁場和太陽風整體結構,又是決定它能不能擊中地球的重要因素。最嚴重的日冕物質拋射,不但會讓衛星飛船遭殃,更有可能大范圍癱瘓高壓電網,使人類被迫過一段沒電的原始生活——沒燈沒網沒自來水,沒有現代生活的一切。

總之,要研究明白太陽上的事情,準確的預報太陽活動對于天上飛的飛船和地上生活的我們產生的空間天氣效應并有所準備,需要看清太陽的兩極。

遺憾的是,我們一直看不清。

離開那個平面

為什么看不清?我們先從衛星觀察地球的例子說起。

下面這種圖片是工作的地球靜止軌道上的風云4-A衛星拍攝的今年2月4日白天的地球圖像,從這幅圖中,我們可以清晰的看到包括我國在內的地區,然而對于南北極地區,則只能看清一部分地區的大致輪廓。要清晰對南北極實施觀測,衛星不能在赤道上空的靜止軌道工作,必須進入傾角比較高的軌道。

當我們把視角由地球附近擴展到整個太陽系時將會看到,包括地球在內的所有行星都集中在太陽赤道附近的平面上。受航天技術的限制,從地球上發射的航天器,即便掙脫地心引力的束縛,大部分也只能在地球公轉軌道面附近運行。因此SDO、SOHO等已經在太空中工作的太陽探測器,只能提供地球公轉面附近的觀測視角,無法特別準確得看到太陽極區的情況。對于設置在地面上的太陽望遠鏡,情況更是如此。

歐洲和美國合作進行的Ulysses飛船曾經完成了一次地球公轉軌道面以外的飛行。在這次飛行中,Ulysses飛船發現在太陽活動的極小期和下降期,源自太陽兩極的太陽風具有相當穩定的結構,當Ulysses在其中穿行時幾乎感覺不到速度和密度的變化。而當太陽活動進入極大期時,不同速度的太陽風則會像地球公轉面附近那樣交替出現。如果不飛出地球公轉軌道所在的平面,這些關于太陽風的三維結構認知都是無法得到的。

遺憾的是,Ulysses只裝備了進行局地探測的儀器,只能感受到她附近的太陽風情況,卻無法用遙感成像觀測的望遠鏡看到太陽表面的圖像。實際上,即便裝了遙感設備,Ulysses也難以看到太陽太清晰的樣子:Ulysses與太陽的距離大約在2AU-4AU(AU為天文單位,表示地球到太陽的平均距離)間變化,也就是地球和太陽距離的2-4倍,離得越遠,自然也就越難看清楚了。

Solar Obiter : 讓你一次看個夠

這次,SO將一次滿足科學家們所有的愿望:靠近太陽,飛出地球公轉軌道,用各個波段的遙感觀測儀器把太陽極區看通透。

要完成這件事,當然要有特別的軌道。借助金星和地球的引力,SO在發射后將會在飛行中與金星形成軌道共振關系,定期相遇。每相遇一次,就能借助進行的引力拉近與太陽的距離,同時逐漸偏離地球公轉軌道面。在最初4年的基本任務階段,相對太陽赤道面的軌道傾角可以達到17度,已經可以比地球上更清楚的觀察到太陽極區。而在之后的擴展任務階段,軌道面相對于太陽赤道的傾角則可以達到33度,對太陽極區的觀測質量將會進一步提高。

當我們將來自太陽的輻射信號進行分解后,就能得到關于太陽不同方面的信息。為了獲取盡可能豐富的觀測,SO上搭載了多達6臺的遙感觀測儀器。這其中,在極紫外波段進行觀測的EUI儀器可以獲取色球、過渡區和低層日冕的情況。雖然這種儀器在以往發射的太陽探測衛星上大都有搭載,冕洞位置和結構的識別就主要依靠這個波段的儀器。但得益于SO獨特的觀測位置,相信能夠對日冕中的精細結構和日冕加熱、太陽風加速的重要物理過程帶來新的信息。而對于磁場本身的觀測,則通過X儀器以可見光的塞曼效應為基本原理進行。通過分析太陽光的偏振狀態,就能獲取太陽光球磁場的極性和強度。

SO處于一條橢圓形的軌道上,軌道距離太陽最近的距離大約為0.28AU,最遠則在1AU附近,相當于在地球公轉軌道的里面來回穿行。除了類似于望遠鏡的可以直接看太陽的遙感觀測儀器外,SO還配備了4臺局地探測儀器,用以“感受”它所在位置的磁場和等離子體參數。在時而靠近、時而遠離太陽的過程中,SO可以記錄下這些參數逐漸遠離太陽時所發生的變化,讓科學家們了解太陽風和日冕物質拋射從太陽到地球的旅程中到底發生了哪些變化——這對準確的空間天氣預報同樣重要。

2018年8月發射的帕克太陽探測器(PSP),是SO是各有所長的一對搭檔:PSP雖然遙感觀測儀器沒有SO豐富,軌道也基本處在地球公轉面以內,但其與太陽的最小距離比SO更小,能夠探測到日冕加熱和太陽風加速最原始的過程。而SO豐富的遙感觀測數據和不同日心距離的局地探測數據,則可以為揭開PSP數據背后的秘密提供豐富的線索。總之,PSP和SO雙劍合璧,必然能夠笑傲日球層的江湖。

科學不但能滿足人類的好奇心,為新技術提供理論源頭,更能給予人類免于恐懼的自由。彼時,當人類對太陽的科學認知幾乎為零時,不過是自然發生的日食也會給人們帶來恐慌,而當現代人對電力、衛星定位、衛星通信、跨洋航班所帶來的便利習以為常時,來自太陽的風暴又是對現代生活和航天活動的現實威脅。若未來某天,災難果真降臨,我們能否從容的預知它的發生、為它做好萬全的準備,全仰仗我們對太陽和空間天氣的科學認識水平。可以期待的是,PSP和SO前所未有的觀測位置,將會使我們更理解太陽,我們的母星。

相關報道:奔向太陽 美歐太陽軌道飛行器發射升空

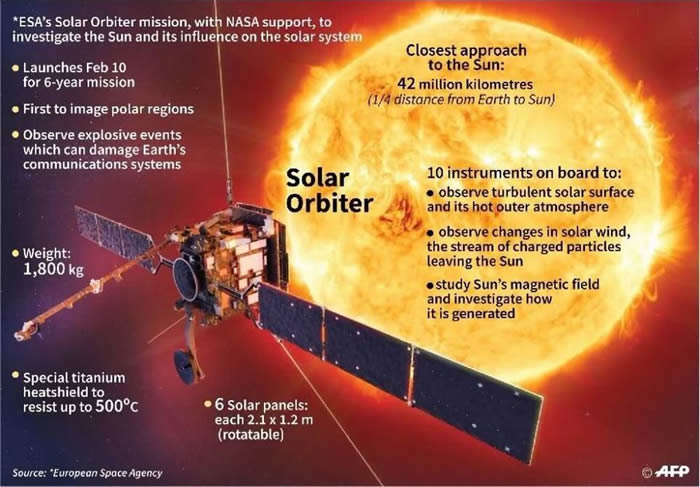

(神秘的地球uux.cn報道)據威鋒網:美國東部時間2020年2月9日,在兩個小時內的寶貴發射窗口(晚上11:03打開),一個兩噸重的航天器從卡納維拉爾角(Cape Canaveral)搭載Atlas V火箭發射升空,奔向太陽。這是太陽軌道飛行器Solar Orbiter,由美國國家航空航天局(NASA)與歐洲航天局(ESA)合資打造,造價達數億美元,該航天器旨在來到太陽兩極,觀察兩極變化,用十年時來研究太陽奧秘。

通過觀察兩極,科學家們也許可以了解為什么太陽在最大和最小活動期之間有大約11年的太陽周期。觀察結果有可能解釋某些太陽活動的關鍵信息,比如太陽耀斑爆發、太陽風、太陽磁場和被稱為太陽“極地王冠”的日珥,幫助人類更好的了解這顆恒星,同時了解它將如何影響太陽系。

過去唯一飛躍太陽兩極的航天器是1990年發射的尤利西斯探測器(Ulysses)。它在2009年退役之前繞著太陽飛行了三圈,離太陽最近時為1.93億公里,對太陽表面一覽無余,為研究人員提供了大量關于太陽磁場以及太陽表面活動情況的新信息。

而2018年8月發射的帕克號太陽探測器,是目前最接近太陽的人造物,它在2018年11月完成了第一次軌道運行,以時速21.4萬英里的速度掠過太陽,距離太陽表面和日冕不足1500萬英里。

現在,太陽軌道飛行器Solar Orbiter將通過水星軌道,在距太陽僅4200萬公里的地方盡可能近的飛行。

想要近距離接近太陽又不使儀器融化,Solar Orbiter需要承受比地球軌道發現的溫度高13倍的極高溫度和日照。因此該探測器身上除了多種探測儀器,還配備了先進隔熱罩,包括能反射熱量的鋁箔,鋁箔能保護航天器以及25厘米間隙將多余熱量散發到太空中。

為了自身涼爽,太陽軌道飛行器的隔熱罩會始終面向太陽,以便航天器可以在陰影中運行。太陽軌道飛行器中的10臺科學儀器將用于收集來自太陽的帶電粒子流,太陽的磁環境以及諸如輻射等性質的信息。

按計劃,Solar Orbiter將在今年6月份抵達第1個近日點,距離約為7500萬公里,大約為一個天文單位一半,預計在2022年10月抵達另一個近日點,距離約4500萬公里,2025年3月,將穿越太陽來自另一個極點。

相關報道:歐洲航天局將發射太陽軌道探測器:或揭開太陽神秘面紗

(神秘的地球uux.cn報道)據快科技:歐洲航天局將于本周日從佛羅里達州卡納維拉爾角發射太陽軌道探測器。報道中指出,該飛行器是與美國宇航局聯合開發的,預計將為科學家帶前所未有的來有關太陽大氣、風以及磁場的信息。同時,它還將首次獲得一些恒星的未知極地的圖像。

據悉,在經過金星和水星的飛行后,這顆探測器將達到245000公里/小時的最高速度,并在離太陽表面4200萬英里的軌道上運行。該探測器上裝有10臺最先進的儀器,用來記錄觀測結果,科學家們希望這些觀測數據能夠為太陽風和耀斑的形成帶來一些線索。

任務負責人安妮·帕克羅斯(Anne Pacros)說:“這項實驗的目的是了解太陽是如何創造和控制日光層(太陽結構中大氣稀薄的最外層,這一層充滿太陽風等離子體)的。”

太陽風和耀斑釋放出數十億的高電荷粒子,這些粒子會撞擊包括地球在內的行星。但是,盡管進行了幾十年的研究,科學家們對這些現象仍然知之甚少。

據了解,該任務將于當地時間周日23:00在肯尼迪航天中心發射,預計將持續9年,耗資約15億歐元。