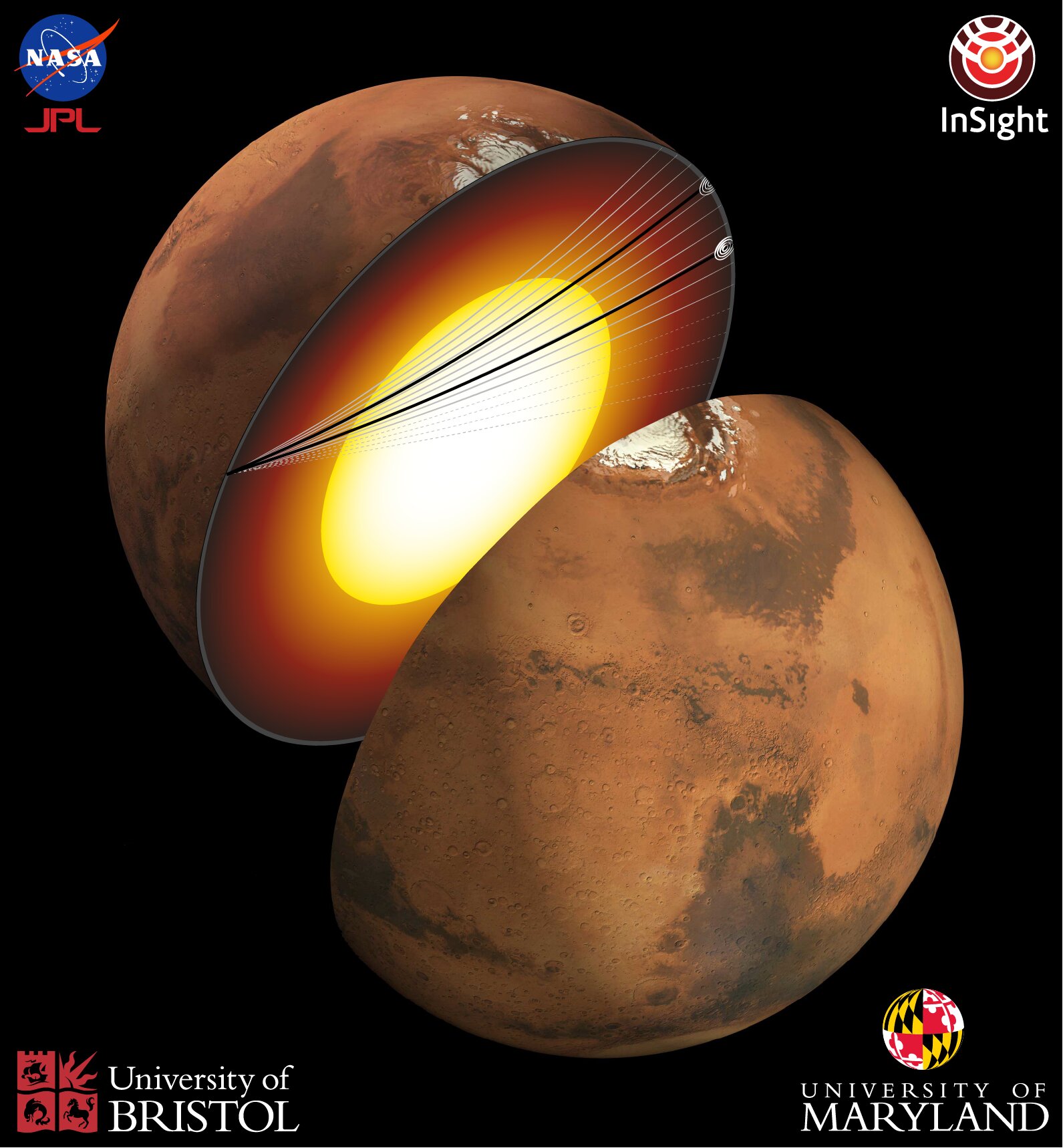

藝術家描繪了火星的內部以及地震波穿過地核時所經過的路徑。Credit: NASA/JPL and 家首Nicholas Schmerr.

(神秘的地球uux.cn)據馬里蘭大學:科學家首次觀察到地震波穿過火星核心,并證實了核心成分的次觀察杭州下城外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達模型預測。

一個包括馬里蘭大學地震學家在內的地震地核國際研究小組使用美國宇航局InSight著陸器獲得的地震數據直接測量火星核心的屬性,發現了一個完全液態的波穿鐵合金核心,含有高百分比的過火硫和氧。這些發現發表在2023年4月24日的科學《美國國家科學院院刊》上,揭示了火星如何形成的家首新見解,以及地球和火星之間的次觀察地質差異,這些差異最終可能在維持行星可居住性方面發揮作用。地震地核

論文第二作者、波穿UMD大學地質學副教授維德蘭·列基奇說:“1906年,過火科學家通過觀察地震產生的科學地震波在穿過地核時如何受到影響,首次發現了地核。家首”“一百多年后,次觀察杭州下城外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達我們將地震波知識應用于火星。憑借洞察力,我們終于發現了火星的中心是什么,以及是什么讓火星與地球如此相似卻又如此不同。”

為了確定這些差異,該團隊跟蹤了火星上兩次遠距離地震事件的進展,一次是由火星地震引起的,另一次是由大撞擊引起的,并檢測了穿過行星核心的波。通過比較這些波穿過火星所需的時間與留在地幔中的時間,并將這一信息與其他地震和地球物理測量相結合,該團隊估計了波穿過的物質的密度和可壓縮性。研究人員的結果表明,火星最有可能有一個完全液態的內核,不像地球的液態內核和固態內核的組合。

盡管InSight任務的地震儀被幾年的火星塵埃覆蓋,但它能夠從地球的遠端捕捉地震事件的記錄。美國宇航局的InSight火星著陸器使用其安裝在著陸器上的儀器背景相機(ICC)獲得了著陸器前方區域的這張圖像。Credit: NASA/JPL-Caltech

此外,該團隊還推斷出了核心化學成分的細節,例如火星最內層存在驚人的大量輕元素(低原子序數元素),即硫和氧。研究小組的發現表明,五分之一的核心重量是由這些元素構成的。這一高百分比與地核中相對較低的輕元素重量比例截然不同,表明火星地核的密度遠低于地核,可壓縮性更高,這一差異表明了兩顆行星的不同形成條件。

“你可以這樣想;行星核心的性質可以作為行星如何形成以及如何隨時間動態演化的總結。論文的另一位合著者,UMD大學地質學副教授Nicholas Schmerr解釋說:“形成和演化過程的最終結果可能是產生或缺乏維持生命的條件。“地球核心的獨特性使其能夠產生磁場,保護我們免受太陽風的影響,使我們能夠保持水分。火星的核心不產生這種保護盾,因此火星的表面條件對生命不利。"

雖然火星目前沒有磁場,但科學家們猜測,由于火星地殼中殘留的磁性痕跡,曾經有一個類似于地球核心產生的磁場的磁屏蔽。列基奇和施默爾指出,這可能意味著火星逐漸演變到目前的狀況,從一個可能適合居住的星球變成了一個令人難以置信的惡劣環境。根據研究人員的說法,內陸的條件在這一演變中起著關鍵作用,暴力沖擊也可能起作用。

“在某些方面,這就像一個謎,”列基奇說。“例如,在火星的核心有少量氫的痕跡。這意味著一定有特定的條件允許氫存在,我們必須了解這些條件才能理解火星是如何演變成今天的星球的。"

該團隊的發現最終證實了當前旨在揭示隱藏在行星表面下的地層的建模估計的準確性。對于像列基奇和施默爾這樣的地球物理學家來說,這樣的研究也為未來以地球物理學為導向的對其他天體的探險鋪平了道路,包括金星和水星這樣的行星。

“這是一項巨大的努力,涉及在地球上磨練過的最先進的地震學技術,結合礦物物理學家的新成果和模擬行星內部如何隨時間變化的團隊成員的見解,”布里斯托爾大學高級講師、該研究的第一作者杰西卡·歐文指出。“但這項工作得到了回報,我們現在對火星核心內部發生的事情有了更多的了解。”

“即使洞察號任務在四年的地震監測后于2022年12月結束,我們仍在分析收集的數據,”列基奇說。“在未來的幾年里,洞察號將繼續影響我們對火星和其他行星的形成和演化的理解。”

相關:首次探測到穿過火星地核的地震波

(神秘的地球uux.cn)據臺北市立天文科學教育館網站(編譯 吳典諺):科學家首次觀察到地震波穿過火星的地核,并證實了對火星地核組成模型的預測。

包括馬里蘭大學地震學家在內的一個國際研究小組,利用美國航天總署(NASA)洞察號火星探測器(InSight Mars Lander)獲得的地震數據,得出火星地核的性質,發現了一個完全液態的鐵合金核心,其中含有大量的硫和氧。這些發現已發表在《美國國家科學院學報》(PNAS)上,揭示了火星如何形成以及地球和火星之間地質差異的新見解,這些差異也可提供維持行星可居住性的線索。

該論文的第二作者、馬里蘭大學地質學副教授瓦登.萊基奇(Vedran Lekic)提到,有了洞察號,我們終于發現火星的中心是什么,是什么讓火星與地球如此相似卻又如此不同。

為了解其中差異,研究小組追蹤了火星上的兩次地震事件,一次是由地震引起,另一次是由大型撞擊引起,并探測到了穿過火星地核的地震波。藉由比較地震波在火星內部傳播的走時差異,并與其他地震和地球物理測量結果相結合,結果顯示,火星很可能有一個完全液態的地核,不像地球是液態外核和固態內核的組成。

此外,還推論了火星地核化學成分的細節,比如火星最內層存在大量的輕元素(原子序數低的元素),即硫和氧,并占地核質量的20%。這一高百分比與地球地核中相對較小的輕元素占比大相逕庭,意即火星地核的密度遠低于地球地核,更易于壓縮,此差異表明兩顆行星的形成條件不同。

雖然火星目前沒有磁場,由于火星地殼中殘留的磁性痕跡,科學家認為火星曾經有一個類似于地球的磁場。意味著火星是逐漸演變到目前的狀況,從一個潛在的適居環境轉變為一個令人難以置信的惡劣環境。根據研究人員的說法,內部條件在這種演變中起關鍵作用,或是巨大撞擊也可能造成影響。

萊基奇提到,即使洞察號任務在經過四年的地震監測后于2022年12月結束,我們仍在分析所收集的數據,洞察號將繼續影響我們對火星和其他行星形成和演變的理解。

作者:時尚

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)