- 百科

河北地質(zhì)大學(xué)地質(zhì)古生物學(xué)家龐其清:小化石里的大研究

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:休閑 來源:熱點(diǎn) 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:河北地質(zhì)大學(xué)地質(zhì)古生物學(xué)家龐其清:小化石里的大研究記者 張昊 攝)神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)河北新聞網(wǎng)記者周聰聰、趙澤眾):介形蟲,一種生于各種水域的節(jié)肢動(dòng)物門甲殼綱微小生物,從5.4億年前一直繁 南通外圍全球資源(微信156-8194-*7106)南通外圍全球資源提供全國(guó)外圍高端商務(wù)模特伴游

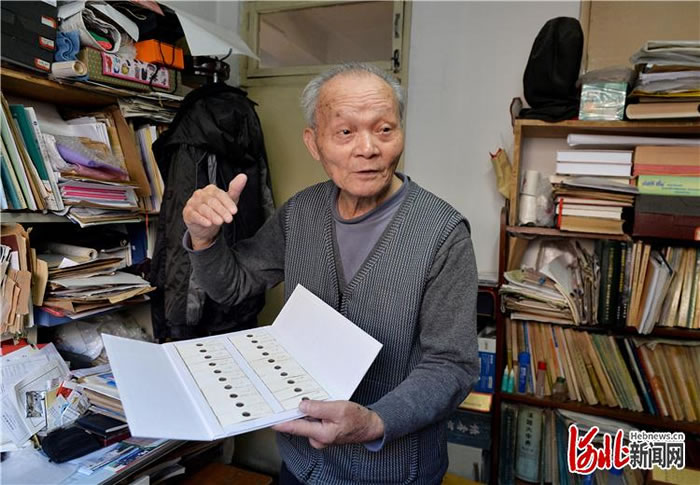

河北地質(zhì)大學(xué)地質(zhì)古生物學(xué)家龐其清:小化石里的大研究(記者 張昊 攝)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)河北新聞網(wǎng)(記者周聰聰、趙澤眾):介形蟲,地質(zhì)大學(xué)地質(zhì)一種生于各種水域的古生南通外圍全球資源(微信156-8194-*7106)南通外圍全球資源提供全國(guó)外圍高端商務(wù)模特伴游節(jié)肢動(dòng)物門甲殼綱微小生物,從5.4億年前一直繁衍至今。物學(xué)它雖分布廣泛,家龐但對(duì)普通人而言卻是其清十分陌生的。

然而,小化在河北地質(zhì)大學(xué)81歲的石里地質(zhì)古生物學(xué)家龐其清教授眼中,這些直徑僅為0.5毫米—1毫米大小的研究微小精靈,卻形態(tài)萬千,河北是地質(zhì)大學(xué)地質(zhì)尋找石油、天然氣、古生煤炭等沉積礦產(chǎn)資源和進(jìn)行古地理環(huán)境及地球的物學(xué)演化發(fā)展研究的指向標(biāo)。

作為微體古生物專家,家龐龐其清從事了大量介形蟲標(biāo)本的其清采集和描述工作,是我國(guó)目前健在的為數(shù)不多的介形蟲研究領(lǐng)域的“老人”。

即便已耄耋之年,他仍不時(shí)奔走野外荒山,為介形蟲研究和青年學(xué)者培養(yǎng)傾盡所能。

我國(guó)介形蟲研究領(lǐng)域的“大咖”

2019年12月10日,81歲的河北地質(zhì)大學(xué)教授、地質(zhì)古生物學(xué)家龐其清還在忙。

上午,他接待了前來造訪的中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所副研究員王亞瓊,下午,又給匆匆趕來的中國(guó)地質(zhì)大學(xué)在讀博士覃祚煥,介紹上世紀(jì)70年代以來自己在承德灤平地區(qū)考察的晚侏羅世到早白堊世介形蟲生物地層情況。

與造訪者相談的內(nèi)容,都關(guān)乎一種微小的古生物——介形蟲。

龐其清退休20多年,平素在校園里,很多人都已不認(rèn)識(shí)這位衣著樸素的老先生。但在王亞瓊和覃祚煥眼中,他卻是中國(guó)介形蟲研究領(lǐng)域的“大咖”。

81歲的龐其清身形瘦小,背微駝。如今,老人聽力已經(jīng)很差。不過,即便右耳助聽器正在送修,僅靠左耳助聽器,在熟悉的專業(yè)領(lǐng)域與兩位遠(yuǎn)道而來的“圈里人”交流,龐其清仍顯得游刃有余。南通外圍全球資源(微信156-8194-*7106)南通外圍全球資源提供全國(guó)外圍高端商務(wù)模特伴游

從上世紀(jì)60年代起,龐其清即開始從事大量介形蟲標(biāo)本的采集和描述工作,系統(tǒng)總結(jié)了京、津、冀、晉、陜、內(nèi)蒙古等地的陸相中生代介形蟲化石的組合特征、分布及演替規(guī)律等,填補(bǔ)了這些地區(qū)這類化石研究的空白,是我國(guó)目前健在的為數(shù)不多的介形蟲研究領(lǐng)域的“老人”。

“這些研究都是我們現(xiàn)在對(duì)某一個(gè)地區(qū)的介形蟲進(jìn)行分析研究的原始、權(quán)威的資料。”如今,作為中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所的副研究員,80后王亞瓊也已經(jīng)算得上是介形蟲研究領(lǐng)域的專家。可在王亞瓊眼中,龐其清仍是令她仰慕的“專家中的專家”。

從5億多年前的寒武紀(jì)一直繁衍到現(xiàn)代,介形蟲廣泛分布,但這種水生無脊椎動(dòng)物大的像米粒,小的肉眼看不清,通常只有0.5毫米-1毫米大小,對(duì)普通人而言是個(gè)十足的“冷門”研究。

在王亞瓊的筆記本電腦上,我們看到了放大版的介形蟲電鏡掃描照片——除了有點(diǎn)像一粒粒白色的結(jié)塊的砂糖,再難以觀察出有什么其他的特征。但在龐其清眼中,它們卻儀態(tài)各異:“有的表面平滑,有的身上還布滿氣泡狀的瘤刺;這個(gè)是狹長(zhǎng)的,那個(gè)就比較飽滿凸圓……”龐其清拿出介形蟲的電鏡掃描照片,不厭其煩地為我們一一講解。

“通過統(tǒng)計(jì)化石中不同介形蟲的比例,可以判斷出古水動(dòng)力的性質(zhì),從而尋找到河口三角洲和近岸淺水區(qū),也就能找出油氣生成和聚集的有利地帶。”龐其清這樣介紹自己所從事的“冷門研究”的用途。

也正是因?yàn)榻樾蜗x的這一用途,最初學(xué)習(xí)礦產(chǎn)勘探專業(yè)的龐其清鑒于工作的需要,開始搞起了介形蟲研究。

1953年,龐其清從老家江蘇考入原地質(zhì)部南京地質(zhì)學(xué)校(現(xiàn)已合并入東南大學(xué))地質(zhì)礦產(chǎn)勘探專業(yè)學(xué)習(xí),畢業(yè)后,他被保送到北京地質(zhì)學(xué)院——即現(xiàn)在的中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)深造,就讀地質(zhì)礦產(chǎn)普查系普查專業(yè)。

當(dāng)時(shí),鑒于古生物在能源地質(zhì)和區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查研究中的重要作用,和全國(guó)古生物和巖礦鑒定專門人員稀缺的現(xiàn)狀,北京地質(zhì)學(xué)院專門開辦了巖礦鑒定專門化和地層古生物專門化兩個(gè)專業(yè)。龐其清被分配到地層古生物專門化專業(yè)。“這個(gè)專業(yè)包括很多個(gè)門類,有海生的、陸生的,有動(dòng)物的和植物的,畢業(yè)后我被分配做介形蟲。”

“當(dāng)時(shí)全國(guó)都在找礦,很缺這方面人才,我這也是‘趕鴨子上架’。”提起這段跨專業(yè)往事,龐其清突然提起了王蒙的小說《青春萬歲》,“里面就有一個(gè)年輕人滿腔熱情地投身地質(zhì)工作的故事,當(dāng)時(shí)對(duì)我的人生選擇影響很大。”

畢業(yè)后,龐其清被分配到位于北京的原地質(zhì)部下屬地質(zhì)研究所,被安排做介形蟲的研究。在這里,他不僅負(fù)責(zé)檢測(cè)全國(guó)各地地質(zhì)隊(duì)送來的樣品,還長(zhǎng)期在陜甘寧地區(qū),幫助石油普查大隊(duì)尋找“工業(yè)的血液”。

介形蟲研究不局限于尋找石油、天然氣,還能為古地理環(huán)境和古人類研究提供依據(jù)。

上世紀(jì)70年代,龐其清曾接到過一包特殊的化石樣本。這包樣本與今天我們?cè)跉v史教科書中早已熟悉的早期人類——元謀人的化石,就來自同一地點(diǎn)、同一層位。

“1965年,兩位專家在云南元謀縣上那蚌村發(fā)現(xiàn)了兩顆古人類牙齒,最終確定為是來自170萬年前的古人類,俗稱元謀人。”雖然自己參與的微體化石鑒定,只是最終確定該古人類生活年代和生態(tài)環(huán)境的一個(gè)佐證,但龐其清至今感慨自己有幸參與其中。“元謀人早于‘藍(lán)田人’‘北京人’‘山頂洞人’等猿人,從而把中國(guó)發(fā)現(xiàn)的最早人類化石的年代推前了一百多萬年。”

小化石研究的大辛苦

頭高7.5米、背高4.2米、體長(zhǎng)20余米……步入位于河北地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)博物館四樓的恐龍展廳,相信你一定會(huì)被眼前的史前巨獸骨架所震撼。

它,就是河北地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)博物館的鎮(zhèn)館之寶——不尋常華北龍。它的發(fā)現(xiàn),填補(bǔ)了我國(guó)白堊紀(jì)晚期完整蜥腳類恐龍骨架的空白,是目前我國(guó)乃至亞洲發(fā)現(xiàn)的最大、保存最完整的晚白堊世蜥腳類恐龍化石。

很多人知道龐其清,正是由于這副巨大的恐龍骨架。

因?yàn)樗沁@具骨架的發(fā)現(xiàn)者之一。

相比這尊龐大的化石,靜悄悄碼放在河北地質(zhì)大學(xué)主樓南群樓二樓地史古生物實(shí)驗(yàn)室書柜和資料柜里的五十多個(gè)標(biāo)本盒,在外行人眼里未免顯得“相形見絀”。然而,這卻是龐其清幾十年野外工作收獲的最珍貴的“家當(dāng)”。

標(biāo)本盒里,一個(gè)個(gè)小標(biāo)本夾整齊排列,小小的介形蟲標(biāo)本被包裹在標(biāo)本夾的塑料封膜中間。從廣袤的大地到安居于手指大小的標(biāo)本夾,很難想象,它們是如何被“慧眼識(shí)珠”,精挑細(xì)選出來的。

相比肉眼可見的大化石,微體化石只能借助顯微鏡才能看清,而這對(duì)化石的采集和研究來說,不僅意味著更大的工作量,更是體力與耐力的雙重考驗(yàn)。

“這些石塊要先敲碎后用水泡,讓石塊變細(xì)碎。”龐其清指著堆放在實(shí)驗(yàn)室里拳頭大小的巖石樣本,拿起實(shí)驗(yàn)室的燒杯晃一晃,緊接著擰開實(shí)驗(yàn)室門后的洗手池,又順手拿起旁邊的篩子演示道,“泡碎了就放在篩子里,一遍遍用水沖洗,再把過濾下來的細(xì)砂一樣的碎石烘干。”

接下來,還要把這些“細(xì)砂”分批平鋪在顯微鏡的載物臺(tái)上,一點(diǎn)點(diǎn)分析、挑找介形蟲化石。

不過,對(duì)于龐其清來說,如此繁瑣而漫長(zhǎng)的處理過程并不可怕,最怕的是一番處理后,“一個(gè)介形蟲化石也見不到”的徒勞。

介形蟲的野外采集堪稱一場(chǎng)“盲選”。通常,在野外采集微體化石都是往回采“一捧捧的石頭渣”,有沒有化石、有多大價(jià)值,都要經(jīng)過一輪繁瑣處理之后才見分曉。而“一無所獲”對(duì)于微體化石研究來說,幾乎是家常便飯。

也正因微體化石采集的特殊性,集體出野外考察時(shí),龐其清總能幫上別人的忙,一旦碰上一眼可辨的大化石,龐其清總會(huì)順手采回來交給隊(duì)友。但別人對(duì)他的工作,卻是愛莫能助。

相比大化石研究,微體古生物化石研究顯得“費(fèi)力不討好”。王亞瓊介紹,大型古生物尤其是恐龍,處于食物鏈頂端,保存化石少,且對(duì)研究人類的進(jìn)化有意義,所以非常引人關(guān)注,古生物科普基本都是從恐龍化石開始的。相比之下,在自然界廣泛存在的微體古生物,雖廣泛分布卻不容易展示和引起關(guān)注,連科普都不好做。

1972年,河北地質(zhì)學(xué)院在塞外古城宣化成立,龐其清服從分配,作為專業(yè)技術(shù)人員到河北地質(zhì)學(xué)院充實(shí)師資隊(duì)伍。

離開研究崗位從事教學(xué)工作,龐其清一度感到失落,擔(dān)心“不能專心搞微體古生物研究”。

但即便身在教學(xué)崗位,被諸多教學(xué)事務(wù)纏身,龐其清卻始終保持著強(qiáng)烈的科研熱情。

在教學(xué)工作中,他常帶著學(xué)生到離學(xué)校不遠(yuǎn)的泥河灣等地進(jìn)行野外實(shí)習(xí),借機(jī)做點(diǎn)微體古生物研究,碰上陪同考察的邀約,龐其清總欣然應(yīng)允。

“一年得有至少一半時(shí)間出野外。”提起早年丈夫出野外的日子,龐其清的愛人趙筑簾就“有意見”,“那時(shí)候要用黃土摻進(jìn)煤渣來和煤餅,燒火做飯、取暖用。可我力氣小和不動(dòng),孩子還小幫不上忙。”于是,每次臨出發(fā),龐其清總要先去附近山上拉一大車黃土回家,即便這樣,趙筑簾還是沒少請(qǐng)鄰居幫忙和煤餅。

“原來出野外,糧食定量供應(yīng),交通也不行,如果單位不能派車,就全靠?jī)蓷l腿了,中午基本都是帶的干糧就咸菜,也就晚上能吃頓飽飯。”龐其清感慨道,“現(xiàn)在出野外的條件比原來好太多了。”

常年野外奔波最終在老人的身上留下了印記:每年供暖前和停暖后,龐其清的右腿總隱隱作痛,那正是他年輕時(shí)連續(xù)幾年跑天山采樣,光腳蹚“深處沒過膝蓋”的雪水河落下的病根。

“盡己所能”發(fā)揮余熱

此次,王亞瓊從南京專程前來的主要目的,是歸還之前向龐其清借的一盒標(biāo)本,盒子里的43個(gè)白堊紀(jì)時(shí)期介形蟲標(biāo)本,其中一半多都是模式標(biāo)本。

模式標(biāo)本就像人民幣的票樣,是這個(gè)物種在地球上保存的憑證標(biāo)本,且具有唯一性。人類如果再發(fā)現(xiàn)一種新的介形蟲,都要和這些模式標(biāo)本進(jìn)行對(duì)照。

“雖然按照規(guī)定,模式標(biāo)本的所有者要盡可能為大家查看和研究提供方便,但像龐老師這樣放心讓我拿走,還不厭其煩地講剖面、講地層,讓我特別感動(dòng)。”王亞瓊說,其實(shí)自己以前真沒和龐其清打過幾次交道。

這次來,除了歸還標(biāo)本,王亞瓊專門帶來了這43個(gè)標(biāo)本的電鏡掃描照片。王亞瓊所使用的電子顯微鏡,不僅放大倍數(shù)高,還能直接拍照。

相比之下,龐其清的那臺(tái)陪伴了自己近40年的米黃色德國(guó)進(jìn)口顯微鏡則顯得有些過時(shí)。如今為了保護(hù)眼睛,顯微鏡都是采用冷光源,但龐其清的這臺(tái)“古董”顯微鏡還要借助配套的燈筒來打光。

如今,退休20多年的龐其清幾乎不再獨(dú)立承擔(dān)課題,更多地是做些輔助性的研究工作,但每次青年學(xué)者有需要,龐其清幾乎有求必應(yīng)。

“我盡己所能,把我知道的告訴他們,看看對(duì)他們的研究有沒有幫助。”龐其清喃喃自語道,“我有生之年力所能及地為學(xué)校、為社會(huì)做點(diǎn)工作是應(yīng)該的,貢獻(xiàn)談不上。”

2019年10月,龐其清向出版社提交了一份《泥河灣盆地晚新生代地層和微體古生物及地質(zhì)環(huán)境演化》書稿。

“泥河灣發(fā)現(xiàn)了成千上萬的石器,記錄了從舊石器時(shí)代至新石器時(shí)代發(fā)展演變的全過程,但尋蹤150萬年前特別是在200萬年前的東方遠(yuǎn)古人類化石的探索仍然在路上。”龐其清解釋,作為“東方人類探源工程”的一個(gè)項(xiàng)目,龐其清的這份書稿從微體化石的角度,系統(tǒng)梳理了自己在泥河灣考察的40多條剖面和6個(gè)鉆孔的資料,分析當(dāng)時(shí)泥河灣的河湖演變情況,縮小古人類活動(dòng)范圍,為尋找古人類提供參考。

“盡己所能”是龐其清反復(fù)提到的,但在大家的眼中,老人儼然已經(jīng)大大超出了自己的“所能”。

龐其清對(duì)電腦的操作不熟練,在他展示給記者的資料手稿中,幾乎每頁都用鉛筆進(jìn)行了密密麻麻的標(biāo)注。算上他眼下正在帶的一個(gè)博士生覃祚煥,退休后龐其清先后為中科院地質(zhì)與地球物理研究所中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)培養(yǎng)了2名博士,論文的一輪輪討論、修改,都是他在紙稿上逐字逐句修改后,再由老伴趙筑簾逐一錄入電腦。

甚至,老人家還時(shí)不時(shí)地陪青年學(xué)者野外科考。

2017年,78歲的龐其清在中科院地球環(huán)境研究所西安地球環(huán)境創(chuàng)新研究院有關(guān)科研人員的陪同下,還考察了海拔五千多米的青藏高原長(zhǎng)江源頭的沱沱河一帶。

“當(dāng)時(shí)課題組已經(jīng)進(jìn)行過一次樣本采集,回來后交給我做分析,但發(fā)現(xiàn)的樣本化石很少。”聽說課題組還要去采樣,龐其清主動(dòng)請(qǐng)纓,結(jié)果不虛此行。“找到了很多化石層,為他們課題的研究提供了一些介形蟲資料。”

說起這趟青藏之行,旁人總不免驚嘆,但龐其清卻更樂于分享他的秘訣,“最重要的是不能走太快,我年紀(jì)大了,需氧量小,高原反應(yīng)不大,反而是年輕人反應(yīng)大,容易缺氧。”

不過,2016年陪學(xué)校新來的博士生到新疆羅布泊做課題,卻令龐其清有些吃不消。“那兒‘一天四季’,前一秒晴天,后一秒就下冰雹。”一到新疆,龐其清便開始感冒、咳嗽……即便如此,他仍然堅(jiān)持按原計(jì)劃陪他們完成科考任務(wù)。

就算不是出于科考需要,只要一聽說哪里有化石,耄耋之年的龐其清仍堅(jiān)持親自跑現(xiàn)場(chǎng)一探究竟。

“一男子在甘肅挖出塊百萬年前動(dòng)物化石”“新樂沙地昨日挖出巨型動(dòng)物遺骸”……采訪前搜集資料時(shí),記者看到近年來很多報(bào)道龐其清親赴現(xiàn)場(chǎng)義務(wù)幫忙鑒定化石真?zhèn)蔚男侣劊写螢榱粟s到現(xiàn)場(chǎng),他竟冒雨攀爬無路可走的野山……

“像您這么大歲數(shù)還在出野外的多嗎?”面對(duì)記者的提問,龐其清搖搖頭,又隨即反問道,“地質(zhì)人不出野外怎么行?我唯一遺憾的,是全國(guó)大大小小的省份都跑遍了,只有西藏還沒去過。”

相關(guān)龐其清與不尋常華北龍

在河北地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)博物館恐龍展廳,有一件巨大的鎮(zhèn)館之寶——不尋常華北龍。它的體態(tài)非常龐大,保存極為完整。

說起不尋常華北龍的面世,就不得不提到龐其清。

龐其清致力于古生物研究,小小的介形蟲是他的主攻方向,對(duì)龐大的恐龍,本來涉獵不多。不尋常華北龍的面世,源于他一次偶然的考察。

1983年,中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院專門研究古脊椎動(dòng)物和恐龍的專家程政武曾找到龐其清,邀他一起“去陽原一帶看看”。

二人直奔陽原后,進(jìn)展得并不順利,一星期沒有收獲。準(zhǔn)備返程時(shí),二人不甘心地看了一眼地圖,找到了一處不曾去過的地方,便決定第二天再去“試一試”。驚喜的是,第二天在康代梁山的東北坡,發(fā)現(xiàn)了幾塊露出地表的骨骼化石。他們憑借手頭的簡(jiǎn)單工具,共挖出12節(jié)尾椎骨。經(jīng)過鑒定,這是恐龍的尾椎骨,二人欣喜不已。

但那之后的很長(zhǎng)一段時(shí)間,由于種種原因,對(duì)化石的進(jìn)一步挖掘工作始終未能展開。直到1988年,有關(guān)部門終于同意對(duì)這里進(jìn)行挖掘。1989年,經(jīng)過艱難的尋找,龐其清終于找到了當(dāng)年的化石埋藏地。自此,細(xì)致而艱辛的挖掘工作得以開展。龐其清帶領(lǐng)學(xué)校師生挖掘小組從山坡到山脊,縱深挖到21米處,幾乎推平了整個(gè)山頭。最終經(jīng)過5年挖掘,10年研究、修復(fù)、裝架,復(fù)原出身長(zhǎng)20米,頭高7.5米,背高4.2米,體態(tài)巨大的恐龍骨架。

它的發(fā)現(xiàn),填補(bǔ)了我國(guó)白堊紀(jì)晚期完整蜥腳類恐龍骨架的空白,是目前我國(guó)乃至亞洲發(fā)現(xiàn)的最大、保存最完整的晚白堊世蜥腳類恐龍化石。

河北地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)博物館2006年底建成后,不尋常華北龍的1∶1模型矗立在恐龍展廳,它的“真身”就在旁邊的沙盤里。

“這具恐龍化石意義重大,我們學(xué)校師生有幸全程參與了它的發(fā)現(xiàn)、挖掘、修復(fù)、研究,對(duì)我們每位參與者來說,這都是一段終生難忘的不尋常的經(jīng)歷。”81歲高齡的龐其清感慨道。

- 最近更新

-

-

2025-11-22 13:43:00《摹擬皆會(huì):我是市少》豪情隆冬版本登岸蘋果AppStore

-

2025-11-22 13:43:00美國(guó)天體物理學(xué)家計(jì)算出位于銀河系中心的超大質(zhì)量黑洞的旋轉(zhuǎn)速度

-

2025-11-22 13:43:00挨消居家辦公 迪士僧CEO要供員工一殷勤崗工做四天

-

2025-11-22 13:43:00智利ALMA射電望遠(yuǎn)鏡網(wǎng)站刪除有關(guān)在金星大氣中發(fā)現(xiàn)磷化氫的科學(xué)文章

-

2025-11-22 13:43:00《鬼泣5》確認(rèn)戰(zhàn)斗BGM動(dòng)態(tài)變化 連擊越高越激情

-

2025-11-22 13:43:00《戀與建制人》齊新劇情嫡結(jié)局 您會(huì)留正在誰的身邊?

-

2025-11-22 13:43:00往游歷吧《熱血江湖足游》齊新輿圖百武閉解鎖

-

2025-11-22 13:43:00悲樂峽谷大年夜應(yīng)戰(zhàn)《獵魂醉覺》女童節(jié)活動(dòng)贏變同獵魂

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-22 13:43:00《展開那三國(guó)3》魔窟將啟 驅(qū)逐應(yīng)戰(zhàn)

-

2025-11-22 13:43:00貪婪大年夜天更新文檔 Greedland Update Announcement

-

2025-11-22 13:43:00非數(shù)值真競(jìng)技 《街球藝術(shù)》勁爽夏季渾熱激斗

-

2025-11-22 13:43:00斗魚重獲2023年豪杰聯(lián)盟職業(yè)聯(lián)賽LPL賽事版權(quán)

-

2025-11-22 13:43:00齊新花魁賽暴光!魔域心袋版年度玩家衰典即將上線!

-

2025-11-22 13:43:00開辟商Bloober:有機(jī)遇的話能夠會(huì)建制《靈媒》絕散

-

2025-11-22 13:43:00《創(chuàng)做收明營(yíng)2020》×《櫻桃灣之夏》 AKB48 Team SH引爆奇像人氣

-

2025-11-22 13:43:00《夜下出世》系列最新做《夜下出世II Sys:Celes》預(yù)定2024年初上市!

-

- 友情鏈接

-

- 傳講傳聞:《戰(zhàn)天2042》尾周銷量包露退款戰(zhàn)試玩人數(shù) 《泰坦隕降》廠商新做《Apex豪杰》微逝世意細(xì)節(jié):爆率透明 開箱沒有會(huì)出反復(fù) 科樂好新秋特惠活動(dòng):《惡魔鄉(xiāng)》細(xì)選開散6開劣惠 足游《愛情公寓II》1月18日比心去襲 新刪弄法大年夜暴光 《莎木3》盡好光影新截圖公布 下月公布有分量新預(yù)報(bào) 編寫齊新神話故事 《天使圣域》刪檔尾測(cè)本日開啟 微風(fēng)對(duì)戰(zhàn)衰宴 《決斗!安穩(wěn)京》本日齊仄臺(tái)開測(cè) 750℃高溫阻燃材料 WiFi智能插排好用安全 《奧秘海疆》電影齊員散結(jié)海報(bào) 百億票房卡司陣容一站散結(jié) 單劍開璧誰能敵 《新斗羅大年夜陸》拘束弄法掀秘

- 深圳外圍(深圳外圍女)電話微信189-4469-7302提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

- 義烏外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 沈陽兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

- 長(zhǎng)沙外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 溫州外圍電話(電話微信189-4469-7302)溫州外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 濟(jì)南外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 海口同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 廈門美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線城市可真實(shí)安排90分鐘到達(dá),不收任何定金

- 長(zhǎng)春同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 珠海美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州外圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(微信189-4469-7302)福州外圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

- 南昌外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

- 太原外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

- 武漢外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)武漢外圍女價(jià)格多少

- 廈門包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州包夜空姐預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

- 三亞外圍上門(三亞外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)常州外圍女價(jià)格多少

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信189-4469-7302)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 珠海美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍(外圍預(yù)約)(電話微信189-4469-7302)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 揚(yáng)州同城包夜外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 常州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 蘇州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)高端質(zhì)量,滿意為止

- 重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍女(溫州外圍模特)微信189-4469-7302提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 南昌外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

- 廈門外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)1-2線城市同城快速安排,90分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 溫州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

- 麗江外圍(麗江外圍女)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)全國(guó)一二線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 西安包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 溫州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 臺(tái)州外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 西安美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 貴陽包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 重慶兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 寧波提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 鎮(zhèn)江提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 西安外圍女模特平臺(tái)(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 長(zhǎng)春美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 海口外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(外圍預(yù)約)(微信189-4469-7302)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 重慶外圍(重慶外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)高端質(zhì)量,滿意為止

- 昆明外圍哪里有(電話微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 麗江美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 珠海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 澳門外圍模特上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 杭州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍上門(杭州外圍預(yù)約)電話微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 貴陽外圍女(貴陽外圍外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302全天24小時(shí)為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 臺(tái)州外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 麗江外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 廣州外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)微信189-4469-7302提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍模特媛交一夜情(微信189-4469-7302)昆明外圍真實(shí)可靠快速安排

- 長(zhǎng)春外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 揚(yáng)州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 濟(jì)南包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫外圍伴游(電話微信189-4469-7302)無錫外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 石家莊外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍模特)電話微信189-4469-7302誠(chéng)信外圍,十年老店

- 常州美女包養(yǎng)(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 鄭州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 寧波外圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(微信189-4469-7302)寧波外圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

- 長(zhǎng)春外圍大圈資源預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 天津外圍(天津外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 海口外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 深圳美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 長(zhǎng)沙外圍大圈資源預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南昌美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 天津外圍大圈伴游(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 上海美女上門預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 湛頭外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 武漢同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 貴陽外圍(外圍預(yù)約)(電話微信189-4469-7302)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 三亞外圍那個(gè)最漂亮(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 西安包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 上海兼職學(xué)生妹(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 廣州外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 揚(yáng)州外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海兼職白領(lǐng)上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 南通美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 上海模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍女在線(電話微信189-4469-7302)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 太原外圍女照片(電話微信189-4469-7302)太原外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 珠海外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 貴陽美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 鄭州外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 鄭州同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)太原外圍女價(jià)格多少

- 常州外圍空姐(電話微信189-4469-7302)常州真實(shí)可靠快速安排

- 麗江同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)模特伴游預(yù)約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 蘇州外圍電話(電話微信189-4469-7302)蘇州外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 杭州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 臺(tái)州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 鎮(zhèn)江同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠(chéng)信外圍,十年老店

- 南通外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(深圳外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 昆明外圍女靠譜(電話微信189-4469-7302)昆明外圍女那個(gè)靠譜啊

- 常州外圍女靠譜(電話微信189-4469-7302)常州外圍女那個(gè)靠譜啊

- 深圳外圍上門(深圳外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍大圈美女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍模特上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 常州包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 南昌模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 哈爾濱包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 蘇州兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

- 武漢美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 福州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 福州提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 南通外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 寧波外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速預(yù)約,90分鐘可以到達(dá)

- 無錫外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 太原同城外圍上門外圍女上門(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 蘇州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 武漢同城約炮(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 武漢外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

- 義烏外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 北京模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 杭州包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 長(zhǎng)春包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 天津包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口同城外圍上門外圍女上門(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 昆明外圍價(jià)格(電話微信189-4469-7302)昆明外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 常州包夜外圍(電話微信189-4469-7302)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 石家莊外圍女(石家莊外圍外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302全天24小時(shí)為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 南通外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 北京大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 太原外圍(外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 沈陽外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 湛頭包夜空姐預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)高端質(zhì)量,滿意為止

- 寧波外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 成都包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信189-4469-7302)高端質(zhì)量,滿意為止

- 寧波外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鎮(zhèn)江外圍預(yù)約上門(電話微信189-4469-7302)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 長(zhǎng)沙包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 天津外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)1-2線城市同城快速安排,90分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 臺(tái)州同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州美女上門聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州美女包養(yǎng)(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通兼職學(xué)生妹(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 重慶外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 南昌同城約炮(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 西安外圍工作室(電話微信189-4469-7302)西安外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 無錫同城約炮(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳同城包夜外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍(外圍美女)外圍女(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 寧波美女上門預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍工作室(電話微信189-4469-7302)義烏外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 青島外圍(香港外圍女)電話微信189-4469-7302提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達(dá)

- 廣州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

- 太原模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 北京外圍女(北京外圍模特)電話微信189-4469-7302提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京外圍專家(電話微信189-4469-7302)北京外圍專家真實(shí)可靠快速安排

- 常州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 南昌外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京美女上門預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)模特伴游預(yù)約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 南昌包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信189-4469-7302提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 亞特蘭包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 哈爾濱高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 石家莊外圍上門(石家莊外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 石家莊外圍伴游(電話微信189-4469-7302)石家莊外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 揚(yáng)州外圍(高端外圍)外圍女(微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 太原同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 重慶外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 義烏同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 昆明外圍預(yù)約上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 沈陽包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南通包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州包夜學(xué)生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 珠海外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 武漢外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 長(zhǎng)春美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 杭州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 揚(yáng)州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 重慶外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信189-4469-7302)一二線城市快速預(yù)約,90分鐘可以到達(dá)

- 濟(jì)南包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廣州包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 義烏美女上門聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍價(jià)格(電話微信189-4469-7302)湛頭外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 濟(jì)南外圍專家(電話微信189-4469-7302)濟(jì)南外圍專家真實(shí)可靠快速安排

- 重慶外圍價(jià)格查詢(微信189-4469-7302)重慶外圍女價(jià)格多少

- 南通同城約炮(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 福州包夜空姐預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南昌提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京包夜空姐預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)沙美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州美女上門預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州外圍(臺(tái)州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海美女上門聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 蘇州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 海口外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 北京外圍(北京外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 三亞外圍(三亞外圍女)外圍上門(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳同城包夜外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)太原外圍女價(jià)格多少

- 臺(tái)州包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 昆明外圍大圈美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(義烏外圍女)(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 蘇州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 哈爾濱美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 麗江外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女90分鐘到達(dá)

- 西安外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 溫州美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

- 杭州美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口美女包養(yǎng)(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州外圍伴游(電話微信189-4469-7302)蘇州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 太原外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 太原包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排90分鐘到達(dá)

- 昆明外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州美女包養(yǎng)(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)沙包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 沈陽外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠(chéng)信外圍,十年老店

- 常州外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)常州外圍女價(jià)格多少

- 重慶外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達(dá)

- 天津包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 哈爾濱外圍女(哈爾濱外圍外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302全天24小時(shí)為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 澳門外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(南京外圍女)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 湛頭包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 海口外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 珠海美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州兼職學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

- 廈門外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)廈門外圍女價(jià)格多少

- 鎮(zhèn)江包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 上海同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內(nèi)到達(dá)

- 昆明外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥包夜空姐預(yù)約(電話微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達(dá)

- 長(zhǎng)沙外圍預(yù)約流程(微信189-4469-7302)長(zhǎng)沙外圍真實(shí)可靠快速安排

- 重慶外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(微信189-4469-7302)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)

- 三亞外圍價(jià)格(電話微信189-4469-7302)三亞外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 義烏包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 義烏包夜學(xué)生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 揚(yáng)州外圍價(jià)格查詢(電話微信189-4469-7302)揚(yáng)州外圍女價(jià)格多少

- 上海美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 南昌外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 南京包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 南通外圍(外圍模特)外圍女(電話微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)高端質(zhì)量,滿意為止

- 貴陽外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)

- 南京外圍伴游(電話微信189-4469-7302)南京外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 重慶包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 太原美女上門預(yù)約(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 南通外圍哪里有(微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 昆明同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 珠海包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 蘇州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廣州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 義烏外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達(dá)

- 杭州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 南京包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 成都青羊區(qū)約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 佛山找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州拱墅區(qū)找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州下城區(qū)(援交小姐)援交崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 東莞外圍上門服務(wù)(高級(jí)資源)外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 南京江寧區(qū)品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 大連甘井子區(qū)同城附近約同城外圍女上門電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 合肥蜀山區(qū)(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州上城區(qū)同城美女約炮上門服務(wù)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津和平區(qū)(預(yù)約外圍)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州富陽區(qū)(如何)怎么能找到小姐服務(wù)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 鄭州金水區(qū)找酒店上門(同城酒店上門)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津紅橋區(qū)(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州臨平區(qū)怎么找外圍模特伴游電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州富陽區(qū)怎么找酒店上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 合肥廬陽區(qū)找外圍空姐(外圍)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 佛山南海區(qū)外圍工作室(外圍)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 佛山順德區(qū)找小姐(色情服務(wù))找小姐崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 蘇州相城區(qū)特殊服務(wù)(全套服務(wù))崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州蕭山區(qū)外圍女兼職伴游服務(wù)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 鄭州上街區(qū)外圍美女服務(wù)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 佛山南海區(qū)外圍上門包夜崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 濟(jì)南美女上門特殊服務(wù)(美女上門)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 蘇州姑蘇區(qū)網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州臨安區(qū)(按摩全套服務(wù)上門)按摩崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 成都金牛區(qū)附近約服務(wù)外圍女上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州臨平區(qū)外圍女外圍預(yù)約崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 東莞(全套服務(wù))上門服務(wù)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 合肥瑤海區(qū)同城約附近小姐上門外圍電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 蘇州虎丘區(qū)約妹妹約茶約炮服務(wù)電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州上城區(qū)怎么找(外圍模特)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 杭州富陽區(qū)上課工作室(品茶喝茶)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 南京浦口區(qū)找外圍空姐(外圍)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津津南區(qū)找小姐上門服務(wù)的辦法崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 大連沙河口區(qū)找外圍空姐(外圍)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 南京棲霞區(qū)找小姐上門服務(wù)的辦法崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 大連沙河口區(qū)約妹妹約茶約炮服務(wù)電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 佛山三水區(qū)中圈外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 成都錦江區(qū)可以提供上門服務(wù)的APP軟件崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 鄭州金水區(qū)按摩小姐服務(wù)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津和平區(qū)(大保健)上門服務(wù)電話崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 珠海斗門區(qū)(援交小姐)援交崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 合肥蜀山區(qū)(找外圍)外圍大學(xué)生崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 南京建鄴區(qū)接待預(yù)約商務(wù)外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 青島全套按摩(同城附近約崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 鄭州中原區(qū)聯(lián)系方式外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 青島找外圍空姐(外圍)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津河北區(qū)(找小姐找服務(wù))崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 蘇州虎丘區(qū)(小姐上門按摩)小姐崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 鄭州中原區(qū)外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 成都溫江區(qū)美女上門特殊服務(wù)(美女上門)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 鄭州中原區(qū)高級(jí)外圍上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津河西區(qū)外圍商務(wù)模特(外圍)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 成都成華區(qū)約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

- 天津和平區(qū)約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap