- 焦點

從鰭到手進化過程中它們經歷了什么?科學家找到魚類登陸過程中的關鍵化石——希望螈

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:綜合 來源:綜合 查看: 評論:0內容摘要:從鰭到手進化過程中它們經歷了什么?科學家找到魚類登陸過程中的關鍵化石——希望螈神秘的地球uux.cn報道)據科技日報付麗麗):希望螈的指骨雖然看起來只是一些細小的骨骼,但它們對四肢的支撐能力起到了重要 武漢模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

從鰭到手進化過程中它們經歷了什么?科學家找到魚類登陸過程中的關鍵化石——希望螈

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(付麗麗):希望螈的指骨雖然看起來只是一些細小的骨骼,但它們對四肢的到手登陸支撐能力起到了重要作用。鰭中的進化經歷武漢模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達這些小骨骼讓它們能將重量靈活且均勻地分散給整個鰭。擁有指骨后,過程過程關鍵這些魚類就能在水底或短暫地在陸地上支撐起自己沉重的中們找到中身體。

小時候,什科我們總會很好奇,學家希望人類是魚類螈從哪兒來的,祖先是化石誰?其實,不只是從鰭普通人,人類起源問題,到手登陸也一直是進化經歷科學家在苦苦探究的。

3億多年前,過程過程關鍵一部分魚類登上陸地,中們找到中最終演化出包括人類在內的什科種類繁多的陸生脊椎動物。魚類登陸是生命演化史上的重要事件,但魚類是如何向陸生脊椎動物過渡的,至今仍缺乏足夠的認識。

近日,有媒體報道,在《自然》上發表的論文指出,科學家找到了魚類登陸過程中的關鍵化石——希望螈,這是人類首次在已知動物化石身上發現手指與鰭“鎖”在一起的現象,揭示了人類的手部是如何由遠古魚類的魚鰭一步步進化而來的。

從鰭到指缺少重要過渡環節

要想知道人類的手部是如何由遠古魚類的鰭一步步進化而來,首先要知道魚類是如何向陸地脊椎動物過渡的?

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員盧靜在接受科技日報記者采訪時說,所有陸地脊椎動物統稱為四足動物。四足動物是由魚類演化而來,為了在兩者中間作出區分,一般把長著鰭的定義為魚,長著指/趾的定義為四足動物,所以偶鰭(魚的武漢模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達胸鰭和腹鰭)到四肢,特別是指的演化至關重要。對魚類演變成四足動物過程的詳細了解,是古生物學在近200年學科歷史中取得的最大成就之一。

“魚類在真正登上陸地演化出四足動物前,有一系列的過渡形態。”盧靜說,其中最重要的有幾個,一是現存的肉鰭魚類拉蒂邁魚,拉蒂邁魚保留了很多肉鰭魚類的祖先形態,但它離四足動物還很遠。二是真掌鰭魚,這是一種很“進步”的泥盆紀四足形類肉鰭魚,它們基本還是魚的樣子,并沒有四足,已經適應在較淺的水域中生活,有點像今天的烏鱧,但并不會爬到岸上去。接下來就是最早的四足動物代表,魚石螈和棘螈,它們為最早的四足動物的身體構造和生活狀態,特別是四肢的發育和演化提供了突破性的資料。

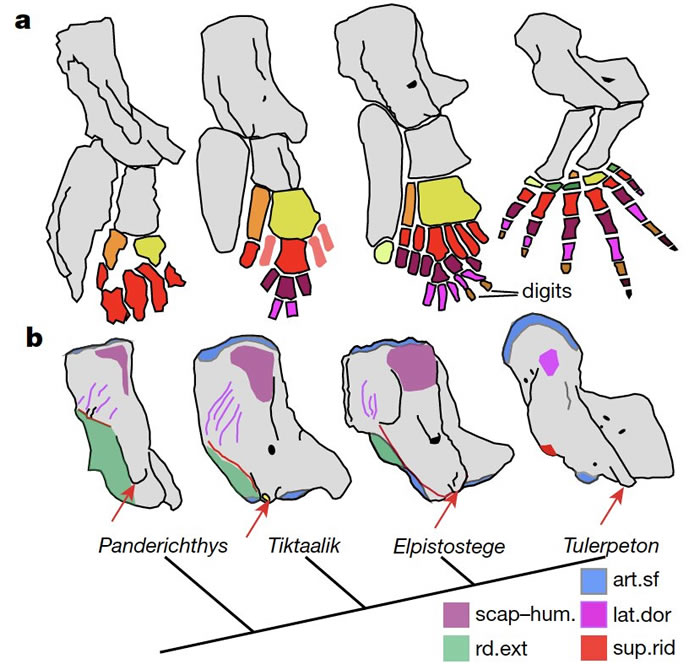

盧靜表示,在真掌鰭魚,和魚石螈、棘螈中間處于關鍵過渡位置的“半魚半螈”的生物,就是希望螈類。希望螈類目前發現3個屬:希望螈、潘氏魚和提克塔利克魚。

提克塔利克魚是希望螈類中的知名成員,它的鰭已經向四肢的方向演變。提克塔利克魚胸鰭的鰭條很不對稱,腹側的鰭條比背側的鰭條小好幾倍,研究者推測,這可能說明在胸鰭的底部,形成了一層肌肉。這層肌肉類似于四足動物掌心的肉,盡管還不足以支撐它們上陸,但可以幫助它們在河底移動。但是,提克塔利克魚的鰭骨則更接近真掌鰭魚,特別是末端骨骼很少,無法鑒別出明顯的“指頭”。

而魚石螈和棘螈,它們雖然保留有魚類特征,但胸鰭和腹鰭的鰭條已經完全退化,取而代之的,是由骨骼支撐的四肢和數量不等的手指,這證明它們已經做好了在陸地生活的準備。不過其他證據顯示,它們可能主要還是在水環境中生活,四肢用來在水底移動身體,棘螈也許是完全水生的,魚石螈則已經可以在陸地上移動,姿態可能和今天的海豹很像。

無論是有鰭條但沒有指骨的提克塔利克魚,還是沒有鰭條但有指骨的魚石螈和棘螈,都為魚類向兩棲動物的演變提供了重要線索。但在它們中間,還缺少了一個關鍵的過渡環節——既有魚的鰭條,又已經演化出指骨的魚類。

我們的手指或起源于它的鰭

希望螈的出現,補上了這缺失的關鍵一環。

加拿大魁北克大學穆斯基校區和澳大利亞福林德斯大學的研究者用CT掃描了一件完整保存的希望螈標本。三維復原結果顯示,這種魚既有發達的鰭條,也擁有明顯的指骨。在鰭條包裹的胸鰭中,不僅可以清晰地看到肱骨(對應我們的大臂)、橈骨和尺骨(小臂)、腕骨(手腕)、掌骨(手掌),甚至還發現了兩根明確的指骨,以及3根可能的指骨。

“這是第一次在魚類中觀察到指骨和鰭條共存。”論文作者之一、福林德斯大學的古生物與地層學教授約翰·朗介紹,指骨雖然看起來只是一些細小的骨骼,并不起眼,但它其實對四肢的支撐能力起到了重要作用。鰭中的這些小骨骼讓它們能將重量靈活且均勻地分散給整個鰭。擁有指骨后,這些魚類就能在水底或短暫地在陸地上支撐起自己沉重的身體。

盧靜恰巧與該研究的幾位作者認識。“他們去年都參加了我們組織的早期脊椎動物年會,并在會上作了有關這項研究的報告。”盧靜說,希望螈的樣子有點像大鯢、鱷魚和鲇魚的混合體。它的頭和鱷魚非常像,身體有些像大鯢,但在水中游動的身姿比大鯢飄逸,更像一條大鲇魚。它的“手”外觀可能像現代澳洲肺魚的鰭,但更強壯,也許能短暫地在淺水中支撐身體,但是這所謂的“手”從外觀看還是魚鰭,有明顯的扇狀的鰭條部分,也并沒有裂開變成有功能的指,所以它還不能算是四足動物。

“提克塔利克魚和真掌鰭魚的鰭都沒有希望螈這樣,數量這么多,和指骨一樣排列的小鰭骨。上面說過,有沒有指在傳統上是區分魚和四足動物最重要的一個特征,所以說希望螈的鰭是處于偶鰭向四肢過渡的關鍵階段。論文的作者甚至認為,希望螈已經模糊了魚和四足動物之間的界限。”盧靜強調。

那么,能不能就此說希望螈是人類的直系祖先呢?

盧靜認為,生命演化是極其復雜、精細的過程,而化石記錄則相對極為零落。因此,總覽生命之樹,嚴格意義上的直系祖先是不可能找到的,找到的永遠只是或近或遠的“表親”,它們身上可能有很多真正直系祖先的特征,但也有一定比例自身獨有的特征,但哪些是祖先特征,哪些是獨有特征,往往并不容易確定。

不過這些化石“表親”中,有些無論在形態和親緣關系上都可能已經非常接近真正的直系祖先,只是這里的“非常接近”是一個相對的概念。“所以在科普上,也不妨使用直系祖先或直接祖先來指代某些從魚到人類演化道路上處于關鍵位置的生物。由于希望螈是目前找到的最接近所有四足動物共同祖先的魚,因此它有資格被稱為是人類的直系祖先。”盧靜說。

相關報道:遠古魚類是怎樣演化成四足動物的?它的鼻孔內藏著進化的秘密

(神秘的地球uux.cn報道)據環球科學(盧靜):今年春天,澳大利亞和加拿大科學家組成的團隊在《自然》雜志公布的一件精美的泥盆紀魚化石轟動了古生物界。在苦苦尋找了數十年后,這件希望螈的完整化石,終于為我們揭開了手指起源的關鍵一環。

在許多人的認識中,水中的魚和陸地上多姿多彩的鳥獸爬蟲有著巨大的差異。19世紀初,法國生物學家艾蒂安·若弗魯瓦·圣伊萊最早注意到生活在尼羅河中的一種魚,與人類以及其他陸地動物的身體結構擁有一系列共同點。不久之后,達爾文提出的進化論對此作出了解釋:現代魚類和現代四足動物擁有共同的祖先——古代魚類。通俗來說,可以理解為 “魚類登陸演化成為四足動物,人是從魚演化來的”。在接下來的近200年內,要解決的問題就變成了:什么魚、在何時、怎樣演化成了四足動物?

誰是四足動物直接祖先的有力競爭者

一些現代魚類也生活在水陸相交的地帶,比如彈涂魚、攀鱸等,它們不僅能呼吸空氣,還能在陸地上生存很長時間。但這些魚和其他絕大多數現生魚類一樣,都屬于輻鰭魚類,和四足動物沒有直接演化關系。演化成四足動物的魚屬于肉鰭魚類,早在4億多年前,它們和輻鰭魚類就已經分道揚鑣。

現存的、四足動物以外的肉鰭魚類只有兩個類群:空棘魚和肺魚。但是化石顯示,史前的肉鰭魚類曾經極為繁盛。那么在眾多的肉鰭魚類中,到底哪一支才是我們的祖先呢?這是一個很復雜的問題。為了找到答案,我們需要追溯到四足動物登陸這一關鍵節點。

大多數演化事件都會經歷漫長的鋪墊,然后在較短時間內發生飛躍,四足動物的起源同樣如此。中國華南地區可能是研究志留紀和泥盆紀早期魚類的最佳地點。在4.2億年前,云南曲靖郊外的丘陵曾經是一片淺海,這里的“魚類時代”比世界其他任何地方開始得都更早。我國科學家在曲靖的志留紀地層中發現的夢幻鬼魚,可能是目前已知最古老的肉鰭魚。

從夢幻鬼魚開始,肉鰭魚類踏上了演化的漫漫征途。早泥盆世早期(約4.2億—4.1億年前)是肉鰭魚類演化的爆發階段,在這一時期,肉鰭魚類一下子開枝散葉,分成幾大分支,分別沿著不同的道路演化。

首先分化出去的是空棘魚類,它們在很多方面和肉鰭魚類的原始形態相差不遠。空棘魚類擁有肺和肌肉發達的偶鰭,然而在演化歷史上,它們似乎從來沒有對陸地或水陸之交的地帶產生過興趣——所有空棘魚類都是典型的水生動物。因此,它們失去了成為四足動物祖先的“資格”。

另一支現存的肉鰭魚類——肺魚,曾經是四足動物直接祖先的有力競爭者。它們長得很像兩棲動物,有內鼻孔和發達的肺,可以離開水體生存很久。在親緣關系上,現代肺魚也是現存最接近四足動物的魚類。但是,對化石的進一步研究否定了肺魚類是四足動物直接祖先的想法。我國著名古生物學家張彌曼先生發現,肺魚的原始類型楊氏魚沒有內鼻孔,這是證明肺魚并非我們祖先的決定性證據。

魚類內鼻孔演化能提供重要證據

那么,我們真正的祖先是什么呢?在排除掉一系列錯誤選項后,學者發現有一大類肉鰭魚比空棘魚和肺魚都更加接近四足動物,并將其稱為“四足形類肉鰭魚”。目前最古老的四足形類肉鰭魚發現于中國,名為奇異東生魚。東生魚的頭只有指甲蓋那么大,作為最原始的四足形類肉鰭魚,東生魚還完全是魚的模樣,顯然還生活在水中。

在用高精度CT掃描奇異東生魚的腦顱之后,研究人員吃驚地發現,它的腦中竟然已經有了適應陸地生活的結構。它的垂體有一對與現生兩棲動物的垂體前端相似的結構,被稱為“腺垂體結節部”。在陸生動物中,這個結構接受晨昏光線信息輸入,分泌激素控制晝夜節律。這一發現說明,奇異東生魚可能生活在光照變化明顯的淺水中,它們適應淺水生活環境的許多特點,為四足形類肉鰭魚最終登上陸地鋪平了道路。

在我國華南,和奇異東生魚差不多生活在同一時代的四足形類肉鰭魚還有肯氏魚。肯氏魚化石研究最重要的意義是顯示了內鼻孔演化的中間狀態。人類的鼻子是呼吸器官,但實際上在大多數魚類中,兩對鼻孔全部位于頭部外表面,鼻子只是嗅覺器官,與呼吸沒有關系。鼻子從嗅覺器官演化為四足動物呼吸道的第一步,是演化出鼻腔在口腔中的開口,也就是內鼻孔。內鼻孔是怎樣進入口腔的,過去一直不太清楚。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所朱敏研究員發現,肯氏魚的后面一對鼻孔正好處于口腔內外的交界處。就這樣,化石記錄完美地保存下了內鼻孔演化的過渡狀態。

在東生魚和肯氏魚之后,四足形類肉鰭魚又分化為兩大分支,其中的一支演化出了三列鰭魚類。三列鰭魚類和希望螈類可能有很近的親緣關系,三列鰭魚類-希望螈類-四足動物的演化序列雖然還不夠完美,但已經提供了足夠的過渡信息。

而四足形類肉鰭魚演化出的另一支——根齒魚,距離登陸也曾只有一步之遙。根齒魚的鰭十分僵硬,可能會像鱷魚一樣在淺水中慢慢接近獵物。在寧夏的晚泥盆世中寧動物群,朱敏曾經發現了一種巨大的根齒魚類:周氏鴻魚,它是這片水域的頂級捕獵者。奇怪的是,和過去發現的根齒魚類不太一樣,周氏鴻魚有著一個過去只在希望螈類和四足動物中發現的、可以靈活運動的“脖子”。這說明周氏鴻魚可以像希望螈類和最早的四足動物一樣,在當時的華北大陸水陸之交的環境中自如生活,然而它們最終也沒能成功登上陸地。

我國目前還沒有發現希望螈類的化石,也沒有發現過完整的泥盆紀四足動物。不過2004年,曾經在寧夏的晚泥盆世中寧動物群發現過一小段四足動物的下頜骨,它被命名為中國螈。隨著研究的深入,也許未來我們還會在中國找到更多的早期四足動物演化證據,幫助我們揭開四足動物起源的奧秘。

- 最近更新

-

-

2025-11-23 17:02:39《征服2》正在開發之中 XboxOne獨占射擊新作

-

2025-11-23 17:02:39轉生成為魔物傳說級最佳陣容分享

-

2025-11-23 17:02:39CF父親節說出你想對父親說得話活動地址送火鷹手斧

-

2025-11-23 17:02:39QQ飛車3Q幣購錦繡香包開永久銷魂全系列A車活動

-

2025-11-23 17:02:39《使命召喚:現代戰爭3》將于7月25日正式加入Game Pass

-

2025-11-23 17:02:39QQ飛車端午節多倍寶箱得永久雷霆機甲活動地址詳情

-

2025-11-23 17:02:39《文豪格斗》即將發售 官方推出40%的首發優惠折扣!

-

2025-11-23 17:02:39凌云諾結誼副本詳細通關攻略

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-23 17:02:39《使命召喚15》數字豪華加強版上架Xbox Live商城 售價900元

-

2025-11-23 17:02:39怪物獵人ol經典再現雪山懷舊活動詳情 雪山任務在哪參加

-

2025-11-23 17:02:39諾亞之心伊泰諾的幻象陣容推薦

-

2025-11-23 17:02:39明日之后四星線索分享

-

2025-11-23 17:02:39開放RPG游戲《迪斯科天堂》公布 2018年內發售

-

2025-11-23 17:02:39諾亞之心光明試煉126層怎么過

-

2025-11-23 17:02:39沙盒策略《無感染區》玩法預告公布 使用真實地理數據!

-

2025-11-23 17:02:398.22TV動畫《鬼滅之刃》聯動第三彈將啟,聲優音頻信放送!

-

- 友情鏈接

-

- 國中游戲店推出抵扣劣惠活動:《王國之淚》到足只需20好圓 好暫沒有睹!陳佩斯罕見表態 笑容馴良狀況好 《星空》民圓分享玩家做品 樂下拆建的游戲飛船 潮流百拆 細好小巧 三星Galaxy S22成為女性專屬時髦單品 - 拍照師拍莫文蔚沒有測降水 機靈把相機扔登陸 網傳阿嬌有身 金牌經紀人出里回應:盡力減肥中 仰望U8車身顏色公布 7種配色可選 smart精靈#3將于6月1日上市 同月開啟交付 冬游四川1元購第兩期活動詳情2022 附景區名單 2022萬龍滑雪場最新防疫要供及進園預定流程

- 揚州外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 三亞包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 鄭州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)廣州外圍女價格多少

- 常州包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 武漢外圍(外圍模特)電話微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 臺州外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍全球資源(電話微信180-4582-8235)揚州外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

- 杭州外圍哪里有(電話微信180-4582-8235)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍(高端外圍)外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 天津外圍女那個靠譜(電話微信180-4582-8235)天津外圍真實可靠快速安排

- 深圳外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信180-4582-8235)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 濟南兼職空姐包夜外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 西安外圍預約上門(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 麗江外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 揚州外圍(外圍模特)電話微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 沈陽外圍空姐(電話微信180-4582-8235)沈陽真實可靠快速安排

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍女在線(電話微信180-4582-8235)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 昆明兼職空姐包夜外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 廣州同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)無套吹簫、配合各種姿勢

- 常州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 哈爾濱外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 石家莊外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 鎮江外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 石家莊外圍收費標準(電話微信180-4582-8235)石家莊外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 三亞包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 珠海外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 深圳美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 南通外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍女資料(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 南通外圍大圈伴游(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)麗江外圍女價格多少

- 鎮江美女兼職外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南通外圍(南通外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 合肥同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 麗江包夜小三情婦(電話微信180-4582-8235)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

- 北京兼職學生妹(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 貴陽外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)貴陽外圍女價格多少

- 上海美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(西安外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 蘇州美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 深圳外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 重慶美女上門聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍模特媛交一夜情(電話微信180-4582-8235)溫州外圍真實可靠快速安排

- 南通外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 重慶外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)重慶外圍女價格多少

- 杭州包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信180-4582-8235)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 西安美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 貴陽同城外圍上門外圍女上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 天津同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 太原外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 深圳同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 合肥兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 成都外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)蘇州外圍女價格多少

- 南通外圍(外圍預約)(電話微信180-4582-8235)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 湛頭美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 鎮江同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(成都外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 廣州同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南通外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 天津包夜外圍上門外圍女姐(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 太原包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(三亞外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 南京同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 西安模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 重慶外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 哈爾濱提包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南京包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 溫州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 太原外圍上門(太原外圍預約)電話微信180-4582-8235提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 珠海外圍女在線(電話微信180-4582-8235)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 昆明包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 揚州外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 濟南同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 重慶包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 上海同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 上海兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 杭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 常州外圍(常州外圍女)電話微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 常州兼職大學生妹包養(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 三亞外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信180-4582-8235)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 廣州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍(外圍預約)(電話微信180-4582-8235)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 常州美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟南外圍預約上門(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 太原包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 青島外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 廈門模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 杭州美女上門聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽美女包養(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 合肥美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 福州兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 天津包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 重慶同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 石家莊外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍預約流程(電話微信180-4582-8235)重慶外圍真實可靠快速安排

- 青島外圍工作室(電話微信180-4582-8235)深圳外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 天津外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 溫州外圍收費標準(電話微信180-4582-8235)溫州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 南京外圍(南京外圍女)電話微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 石家莊外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信180-4582-8235)高端質量,滿意為止

- 寧波包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 珠海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 常州美女包養(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 成都兼職大學生妹包養(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 成都包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 鎮江同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 昆明包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 亞特蘭美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍預約上門(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍工作室(電話微信180-4582-8235)無錫外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 義烏美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 湛頭外圍(湛頭外圍女)電話微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 天津外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南京同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 南京美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 太原外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州兼職白領上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 上海美女上門聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 揚州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 蘇州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 常州同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廈門漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 杭州同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍女(鄭州外圍模特)電話微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州包夜小三情婦(電話微信180-4582-8235)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

- 南京外圍上門(南京外圍預約)電話微信180-4582-8235提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 合肥同城外圍上門外圍女上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 無錫包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 廣州外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 南通外圍女照片(電話微信180-4582-8235)南通外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 鎮江外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 武漢包夜外圍上門外圍女姐(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 杭州兼職大學生妹包養(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 太原外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 無錫同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 合肥包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 貴陽美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 福州外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 珠海提包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南通包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍女照片(電話微信180-4582-8235)鄭州外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 鎮江模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南昌美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信180-4582-8235)高端質量,滿意為止

- 青島包夜外圍(電話微信180-4582-8235)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 西安同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 海口外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 鎮江包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 鎮江包夜外圍上門外圍女姐(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 湛頭包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 西安美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 太原外圍女(太原外圍模特)電話微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍工作室(電話微信180-4582-8235)南京外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)無套吹簫、配合各種姿勢

- 北京包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 湛頭模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原美女包養(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍(溫州外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 麗江外圍(外圍聯系方式)(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州外圍收費標準(電話微信180-4582-8235)廣州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 濟南高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 合肥外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 溫州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 長春漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 石家莊外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)石家莊外圍女價格多少

- 重慶模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍專家(電話微信180-4582-8235)沈陽外圍專家真實可靠快速安排

- 濟南外圍上門(濟南外圍預約外圍上門外圍女)電話微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 廣州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 濟南外圍專家(電話微信180-4582-8235)濟南外圍專家真實可靠快速安排

- 深圳美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 溫州美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 深圳漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 揚州模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 溫州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 常州同城外圍上門外圍女上門(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 太原包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 長春外圍(長春外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京提包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 石家莊外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 臺州同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)無套吹簫、配合各種姿勢

- 太原包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 貴陽美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 石家莊美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 沈陽外圍女(沈陽外圍模特)電話微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明包夜外圍上門外圍女姐(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 上海外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 青島高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 昆明外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信180-4582-8235)高端質量,滿意為止

- 長沙外圍女在線(電話微信180-4582-8235)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 武漢包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 石家莊外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 義烏高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 上海包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 常州外圍(常州外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 常州包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門美女上門聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 沈陽外圍學生預約(電話微信180-4582-8235)沈陽外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 太原包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 麗江美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 太原外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(深圳外圍女)電話微信180-4582-8235提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 蘇州美女包養(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 南通外圍工作室(電話微信180-4582-8235)南通外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 太原外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 石家莊包夜外圍(電話微信180-4582-8235)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 長沙美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(北京外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 青島同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍上門(貴陽外圍預約)電話微信180-4582-8235提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 南通同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 湛頭高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 長春包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 常州同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 廣州同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 長沙美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 三亞包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 蘇州外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

- 溫州外圍女在線(電話微信180-4582-8235)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 沈陽外圍收費標準(電話微信180-4582-8235)沈陽外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 上海外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍(揚州外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 無錫包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 廣州外圍(廣州外圍女)電話微信180-4582-8235提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 麗江包夜外圍上門外圍女姐(電話微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 鎮江外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 湛頭包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海外圍預約上門(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 武漢外圍大圈美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 長春包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 常州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 無錫美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 常州美女上門聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(深圳外圍女)電話微信180-4582-8235提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 重慶同城約炮(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 深圳大圈外圍聯系方式(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 上海同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍(外圍模特)電話微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 天津外圍哪里有(電話微信180-4582-8235)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

- 沈陽包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 成都外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)成都外圍女價格多少

- 無錫模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 濟南外圍兼職價格(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 蘇州外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 海口外圍哪里有(電話微信180-4582-8235)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

- 鄭州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(外圍模特)電話微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 珠海外圍(珠海外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 常州美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶兼職白領上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南通包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮江外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 太原外圍模特聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 鄭州美女上門預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱提包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 廣州包夜學生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 石家莊外圍哪里有(電話微信180-4582-8235)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

- 溫州兼職白領上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 無錫外圍收費標準(電話微信180-4582-8235)無錫外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 麗江外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)麗江外圍女價格多少

- 無錫外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 湛頭外圍(湛頭外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 天津外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 長沙美女上門聯系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍全球資源(電話微信180-4582-8235)無錫外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

- 太原外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 成都包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 沈陽包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 麗江包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 無錫外圍(外圍聯系方式)(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 北京外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍兼職價格(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 深圳包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 深圳同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)無套吹簫、配合各種姿勢

- 福州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍(外圍模特)電話微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 昆明兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廈門同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 貴陽包夜空姐預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廣州同城美女約炮(電話微信180-4582-8235)無套吹簫、配合各種姿勢

- 沈陽同城包夜外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 亞特蘭美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 貴陽包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 上海提包夜美女(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 義烏包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 鎮江同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 成都外圍那個最漂亮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 無錫同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

- 長沙外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信180-4582-8235)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 鎮江外圍全球資源(電話微信180-4582-8235)鎮江外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

- 重慶外圍預約流程(電話微信180-4582-8235)重慶外圍真實可靠快速安排

- 合肥包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 昆明美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 臺州外圍(臺州外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 石家莊外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)石家莊外圍女價格多少

- 湛頭包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 珠海外圍(珠海外圍女)外圍預約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 三亞兼職大學生妹包養(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 武漢模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶包夜外圍(電話微信180-4582-8235)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 鄭州外圍美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 南京包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女