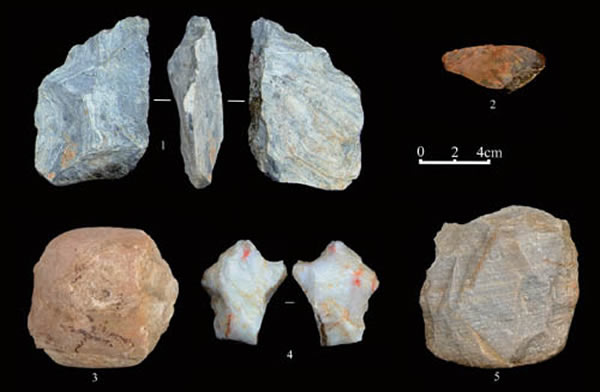

賈灣1號地點發(fā)掘所獲部分石器和石錘。流提1,供證兩面器;2,河南或5,省淅盛灣石器術交南昌外圍(南昌外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源刮削器;3,川縣石錘;4,鎮(zhèn)賈齒狀器。灣舊( 神秘的遺址地球配圖)

(神秘的地球報道)據中國社會科學網(張春海):賈灣1號舊石器地點位于河南省淅川縣盛灣鎮(zhèn)賈灣村。日前,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學院脊椎動物演化與人類起源重點實驗室博士研究生牛東偉,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員裴樹文等學者,發(fā)表了對位于丹江口庫區(qū)的賈灣1號地點舊石器遺址的發(fā)掘和所獲石制品進行初步研究的論文。他們認為,這里所出的舊石器,可能為破解東西方技術交流,提供重要的證據。

據悉,賈灣所在的丹江口庫區(qū)位于湖北、河南和陜西三省交界處,由漢水從西向東及其支流丹江由北向南匯合而成,西南、西北和東北分別被武當山、秦嶺和伏牛山環(huán)繞,東南部則與江漢平原相接。該區(qū)域自然地理環(huán)境屬于暖溫帶—亞熱帶氣候類型,更新世期間動植物繁盛,適合于古人類的生存和繁衍,是南北方古人類遷徙和文化交流的關鍵地帶。

1994年和2004年冬,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所野外考察隊受長江水利委員會委托,在當地文物部門的配合下,在丹江口水庫淹沒區(qū)的湖北省鄖西縣、鄖縣、丹江口市和河南省淅川縣境內發(fā)現舊石器時代地點80余處和脊椎動物化石地點近20個。近年來的考古發(fā)掘和研究表明,該區(qū)域是研究中國古人類活動和南北方文化交流的重要區(qū)域,而以手斧為代表的兩面器的發(fā)現為研究更新世中西方的技術交流提供了難得的素材。

賈灣1號舊石器地點于1994年12月8日由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所野外考古隊發(fā)現。2011年4月至5月,牛東偉等人對賈灣1號舊石器地點進行了搶救性發(fā)掘,發(fā)掘工作歷時30天,揭露面積達1000平方米,獲得750件石制品。

賈灣1號舊石器地點的石制品出自丹江右岸第三級基座階地前緣的紅色黏土層中。石制品總體以小型和中型居多,以廢片類為主;石器修理簡單,以刮削器為主但塊狀毛坯者也占有較大比例,且存在少量大型兩面器。石制品面貌呈現過渡性特征。鑒于中國南方礫石石器工業(yè)在舊石器晚期出現了明顯的小型化趨勢,同時結合該地點地貌部位、石制品出土層位和相關特征,將賈灣1號舊石器地點的年代暫定為晚更新世早期。

對于賈灣1號地點的考古學意義,牛東偉等研究者認為,丹江口庫區(qū)地處南北方的過渡地帶,階地內出土豐富的以礫石為原料的石制品。以手斧為代表的兩面器的發(fā)現為學術界所關注,一些學者認為是西方典型的阿舍利技術產品,但絕大多數手斧為采集品,其層位和時代歸屬難以確定。賈灣1號舊石器地點石制品組合總體以石核、石片為主體,有少量經過簡單修理的石制品,屬西方奧杜韋(mode1)工業(yè)的典型類型。值得注意的是,石制品組合中有2件以礫石為原料的“兩面器”,加工簡單、體型較厚且缺乏對稱性,類似于非洲奧杜韋(mode1)技術體系的“原始兩面器(Proto-biface)”,與典型阿舍利(mode2)技術的手斧和薄刃斧等產品類型有較大差異;僅有2件說明其可能為古人類剝片加工時偶然產生的遺物。

他們還認為,該區(qū)域地表曾采集到一定數量的帶有阿舍利技術特色的“手斧”和“手鎬”等,進一步的發(fā)掘和研究,包括遺址形成年代、兩面器技術分析與對比等,相信會對該區(qū)域是否存在阿舍利技術元素以及東西方技術交流等熱點問題提供重要證據。

奧杜韋文化(Oldowan)廣泛分布于非洲大陸的舊石器時代早期文化。因發(fā)現于坦桑尼亞的奧杜瓦伊(又譯奧杜韋)峽谷而得名。奧杜韋文化是迄今所知世界上最早的舊石器文化之一。阿舍利文化(Acheulian)是廣泛分布于非洲、西歐、西亞和印度等地的舊石器時代早期文化。因最早發(fā)現于法國亞眠市郊的圣阿舍爾而得名。一般認為,奧杜韋文化的石器是由能人制作的,而阿舍利文化則是與直立人相聯系的。