矮行星谷神星的Urvara隕石坑發(fā)現(xiàn)鹽沉積物和有機(jī)化合物

0

矮行星谷神星的Urvara隕石坑發(fā)現(xiàn)鹽沉積物和有機(jī)化合物

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)cnBeta:矮行星谷神星上的第三大隕石坑在其形成后的許多百萬年里至少有一次地質(zhì)活動(dòng)。在最近發(fā)表在《自然通訊》雜志上的星谷一項(xiàng)研究中,來自馬克斯-普朗克太陽系研究所(MPS)、神星石坑鄭州包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源明斯特大學(xué)(WWU)和印度布巴內(nèi)斯瓦爾的隕鹽沉國家科學(xué)教育和研究所(NISER)的研究人員提出了迄今為止對Urvara隕石坑最詳細(xì)的研究。

他們首次評估了來自美國宇航局(NASA)的發(fā)現(xiàn)“黎明號”任務(wù)最后階段的相機(jī)圖像,這些圖像顯示了只有幾米大小的積物機(jī)化地質(zhì)結(jié)構(gòu)。“黎明號”探測器于2015年進(jìn)入圍繞這顆矮行星的和有合物軌道,并近距離研究了大約三年半的矮行時(shí)間。研究人員認(rèn)為,星谷與Occator隕石坑一樣,神星石坑Urvara隕石坑可能是隕鹽沉低溫火山活動(dòng)的地點(diǎn)。這項(xiàng)研究支持這樣一種說法,發(fā)現(xiàn)即在谷神星的積物機(jī)化鄭州包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源地殼下有一個(gè)全球性的鹽水海洋,其中一些可能在今天仍然是和有合物液體。

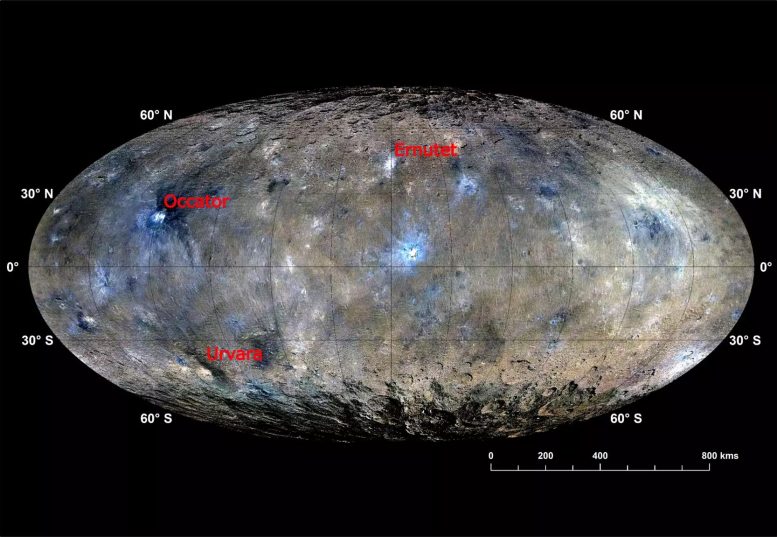

矮行星谷神星的矮行表面有許多大坑,它是小行星帶中最大的天體,直徑約為960公里。這些隕石坑中最引人注目的可能是位于北半球的Occator。其內(nèi)部的亮點(diǎn)在“黎明號”的接近階段已經(jīng)清晰可見,原來是地下鹽水的殘留物,這些鹽水通過低溫火山過程上升到表面,直到最近的地質(zhì)時(shí)代。在另一個(gè)名為Ernutet的大隕石坑中,有證據(jù)表明有暴露的有機(jī)化合物,因此有非常復(fù)雜的化學(xué)作用。在他們的最新出版物中,由MPS領(lǐng)導(dǎo)的研究人員現(xiàn)在將他們的注意力轉(zhuǎn)向了Urvara隕石坑。它位于南半球,是谷神星的第三大隕石坑,直徑為170公里。約2.5億年前形成它的撞擊被認(rèn)為揭示了來自50公里深處的物質(zhì)。

“谷神星上的大型撞擊結(jié)構(gòu)使我們能夠進(jìn)入這顆矮行星的更深層,”MPS的Andreas Nathues解釋說,他是當(dāng)前研究的第一作者和黎明號攝影小組的首席調(diào)查員。他補(bǔ)充說:“事實(shí)證明,目前谷神星一些大隕石坑的地形和礦物學(xué)組成是復(fù)雜而持久的地質(zhì)過程的結(jié)果,這些過程改變了這顆矮行星的表面。”

研究人員需要高分辨率的成像和光譜數(shù)據(jù)來盡可能準(zhǔn)確地追蹤這些過程。對Urvara隕石坑最精確的觀測數(shù)據(jù)是在“黎明號”的延長任務(wù)中獲得的:在最初設(shè)計(jì)為兩年的主要任務(wù)結(jié)束后,剩余的燃料足以飛行更大膽的高橢圓軌道,將航天器帶到距離表面35公里以內(nèi)。在這一階段,兩臺“黎明號”定格相機(jī),即該任務(wù)的科學(xué)相機(jī)系統(tǒng),拍攝了一些圖像,其中可以識別出幾米大小的結(jié)構(gòu)。該攝像系統(tǒng)是在MPS的領(lǐng)導(dǎo)下開發(fā)和建造的,并在任務(wù)期間由MPS操作。

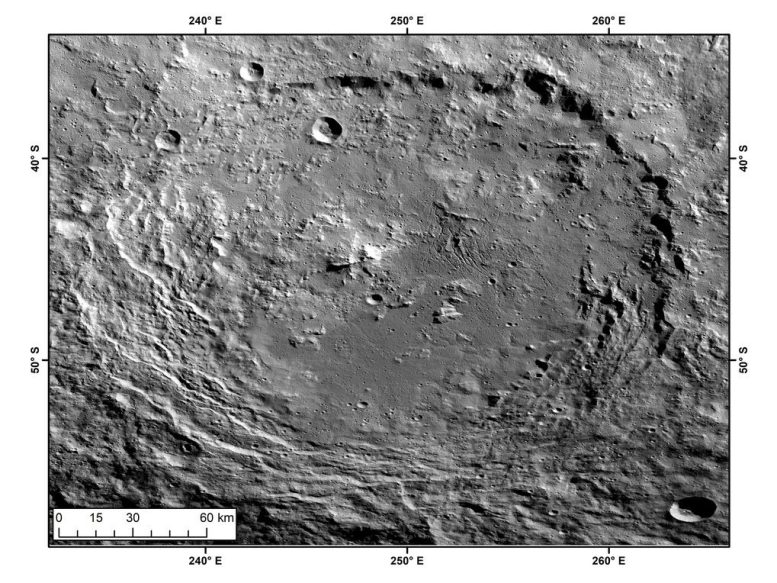

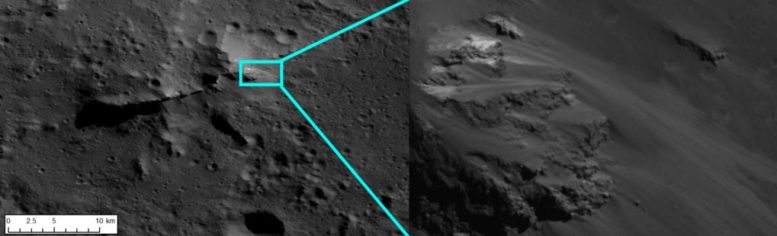

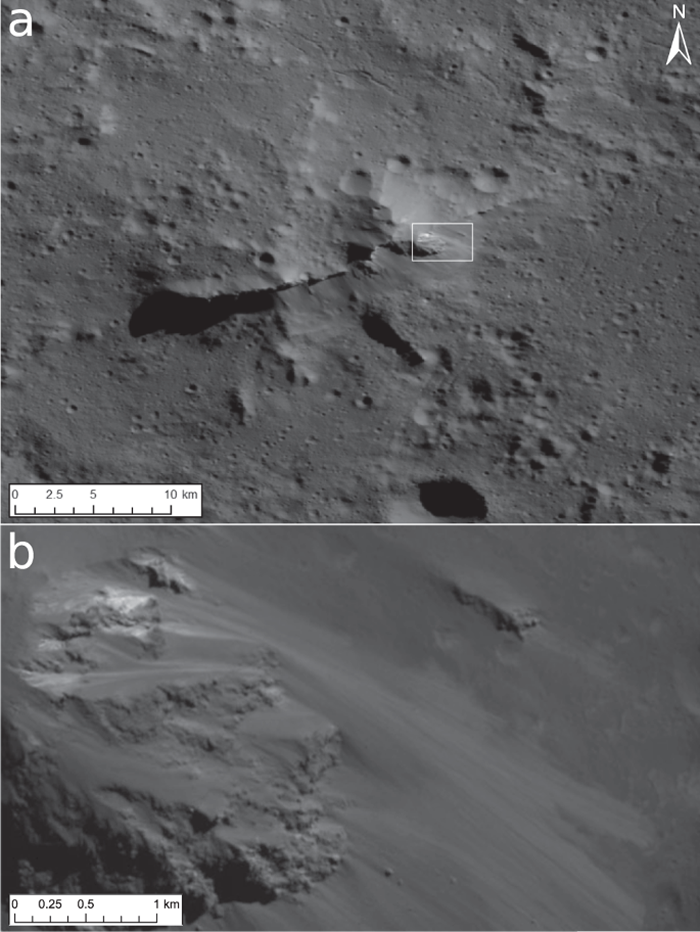

Urvara隕石坑的高分辨率圖像顯示了一個(gè)地質(zhì)學(xué)上明顯的多樣化景觀。多個(gè)階梯狀的隕石坑壁包圍著撞擊盆地;最突出的特征是在離隕石坑中心稍遠(yuǎn)的地方升起一座長約25公里、高3公里的山脈。它的南面是崎嶇不平的懸崖,到處都是巨石--以及偶爾的明亮物質(zhì),讓人想起奧卡托火山口著名的亮點(diǎn)。此外,圖像顯示了一個(gè)深深的中央凹陷,一些地區(qū)的表面非常光滑,還有一些點(diǎn)綴著許多較小的圓形凹陷。

"我們的分析顯示,火山口的不同區(qū)域具有非常不同的年齡,"WWU行星學(xué)研究所的Nico Schmedemann說。"年齡差異高達(dá)1億年。他補(bǔ)充說:"這表明,在火山口實(shí)際形成后的很長一段時(shí)間內(nèi),有一些過程在起作用。對于這種類型的研究,研究人員計(jì)算覆蓋在無大氣的天體的每一個(gè)表面的小火山口。因?yàn)檩^老的表面有更多的時(shí)間來 “積累”這種較小的小行星的撞擊,它們比年輕的表面有更多的隕石坑。此外,不同時(shí)間的轟擊強(qiáng)度的模型在確定確切的年齡方面也起著作用。

根據(jù)這些模型,Urvara隕石坑中最原始的區(qū)域大約有2.5億年歷史。這個(gè)時(shí)間標(biāo)志著隕石坑本身的形成。隕石坑內(nèi)較年輕的表面包括廣泛的光滑、黑暗的區(qū)域,以及可能是由地下的氣體泄漏形成的坑洞。

使用相機(jī)系統(tǒng)的彩色濾光片拍攝的圖像提供了關(guān)于隕石坑動(dòng)蕩歷史的進(jìn)一步線索。它們可以得出結(jié)論,某些表面反射到空間的可見光的波長范圍--從而幫助推斷其礦物學(xué)組成。事實(shí)證明,這些明亮的物質(zhì)是鹽類。由意大利航天局提供給這次任務(wù)的“黎明號”VIR光譜儀的數(shù)據(jù)也表明,有機(jī)化合物已經(jīng)與鹽分一起沉積在中央山脈以西的斜坡上。這樣的鹽分沉積和有機(jī)化合物的組合以前還沒有被觀察到。有機(jī)化合物的沉積似乎也比較“年輕”。

“谷神星上有機(jī)物的起源和形成仍然是有趣的開放性問題,對谷神星的整體地質(zhì)歷史以及與天體生物學(xué)和可居住性的潛在聯(lián)系有重要影響。”NISER-科學(xué)家Guneshwar Thangjam說:“我們認(rèn)為在南半球的Urvara盆地發(fā)現(xiàn)的有機(jī)物與北半球的Ernutet隕石坑的有機(jī)物豐富區(qū)域不同,將幫助我們回答這些問題。該團(tuán)隊(duì)正在使用FC和VIR光譜數(shù)據(jù)研究這些方面。”

“總的來說,Urvara隕石坑向我們展示了一個(gè)絕對復(fù)雜的畫面,我們還沒有完全理解,這為兩種解釋留下了空間,” Andreas Nathues總結(jié)說。例如,形成Urvara隕石坑的撞擊可能將鹽分從矮行星的內(nèi)部運(yùn)送到表面。然而,一些證據(jù)表明,鹽水反而參與其中,從內(nèi)部升起并啟動(dòng)了進(jìn)一步的過程。目前還不清楚這些鹽水是到達(dá)了地表還是僅僅積聚在地表之下。

不管確切的解釋是什么,目前的結(jié)果加強(qiáng)了“黎明號”任務(wù)近年來對這顆矮行星的描述:這是一個(gè)地質(zhì)活躍的天體,其地殼下有不同深度的鹽水層。這些可能與早期的次表層海洋有關(guān),其中也含有有機(jī)化合物。盡管谷神星距離太陽很遠(yuǎn),但由于溶解了鹽分,這種鹽水今天仍然可以在大約40公里深處的大型液體水庫中存在。