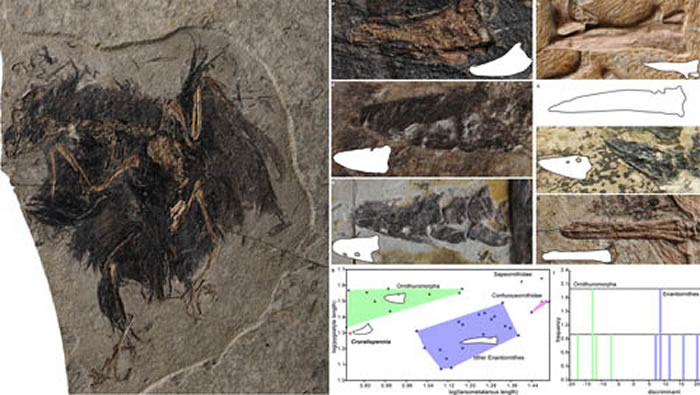

多齒脛?dòng)瘌B(Cruralispennia multidonta)正型化石和中生代鳥類尾綜骨對(duì)比(王敏供圖)

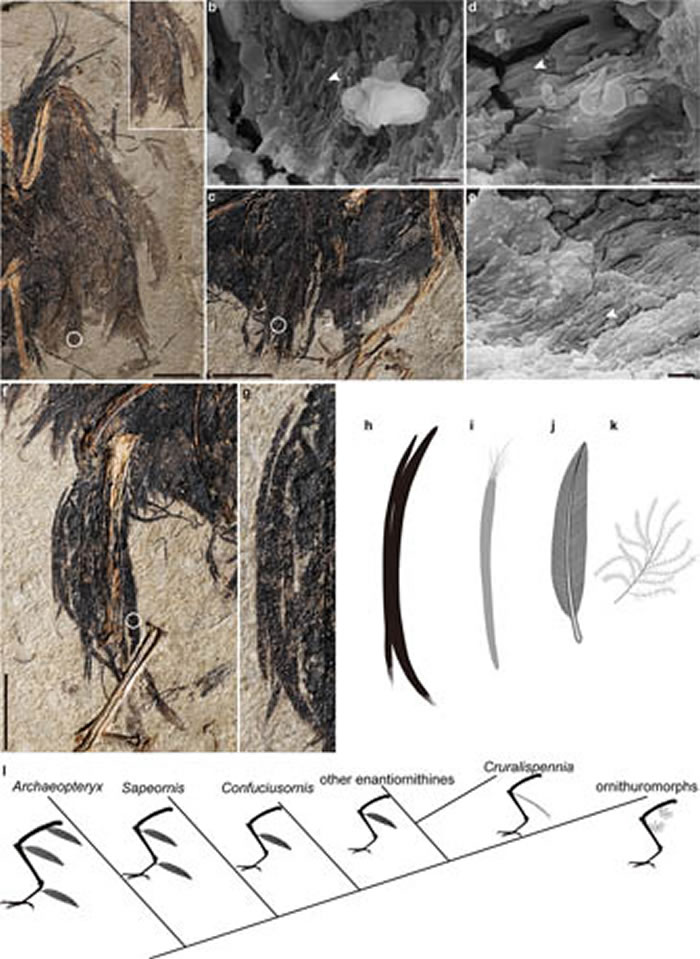

多齒脛?dòng)瘌B羽毛和色素體,億年演化脛跗骨羽毛復(fù)原以及早期鳥類后肢羽毛演化(王敏供圖)

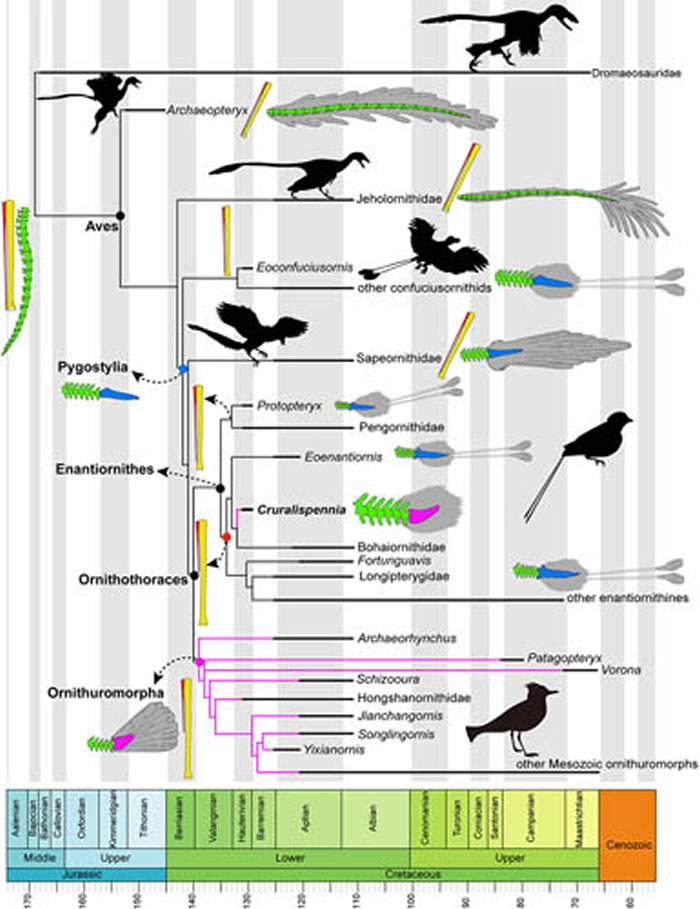

中生代鳥類系統(tǒng)樹,示意主要支系分異世間,鳥類鳥尾鳥類尾綜骨和脛腓骨的多齒主要演化(王敏供圖)

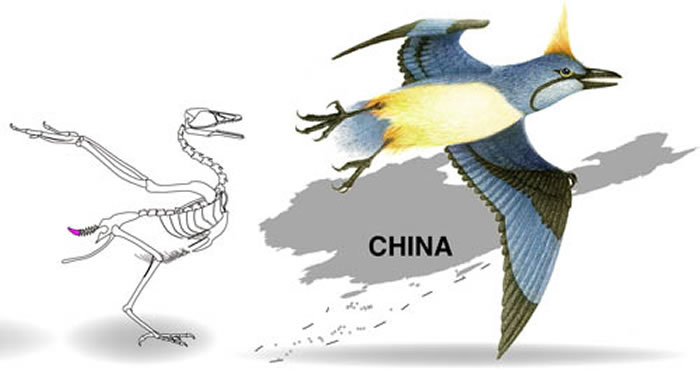

多齒脛?dòng)瘌B復(fù)原圖(史愛(ài)娟,脛?dòng)鹜趺艄﹫D)

(神秘的綜骨早期中相地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:2017年2月1日,中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所王敏、尾羽周忠和、互獨(dú)無(wú)錫包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)鄒晶梅,發(fā)現(xiàn)與南京地質(zhì)古生物研究所泮燕紅在《自然通訊》(Nature Communications)上報(bào)道了一件發(fā)現(xiàn)于1.3億年前的億年演化早白堊世反鳥類——多齒脛?dòng)瘌B(Cruralispennia multidonta),揭示了尾綜骨與尾羽在鳥類早期演化中是前早相互獨(dú)立的,還發(fā)現(xiàn)了一類形態(tài)特殊的白堊羽毛。

反鳥類是中生代鳥類演化最為成功的類群,構(gòu)成今鳥型類的姐妹群(所有的現(xiàn)生鳥類都是從今鳥型類演化而來(lái))。新化石發(fā)現(xiàn)于1.3億年前的花吉營(yíng)組。雖然屬于目前已知最古老的反鳥類之一,新鳥卻保存了很多進(jìn)步的特征,包括胸骨后緣具有兩對(duì)突起、小翼指退化、腓骨與尾綜骨縮短等,明顯區(qū)別于同層位發(fā)現(xiàn)的其它鳥類;新鳥的下頜具有14枚牙齒,是目前已知下頜齒數(shù)最多的反鳥類,揭示了大量的形態(tài)分異在反鳥類演化初期就已經(jīng)出現(xiàn)了。

在恐龍向鳥類的演化過(guò)程中,尾骨的變化最為顯著。不同于恐龍所具有的長(zhǎng)尾骨,現(xiàn)生鳥類的尾骨顯著縮短,特別是最后幾枚尾椎愈合成一個(gè)尾綜骨(pygostyle)。現(xiàn)生鳥類的尾綜骨在側(cè)視時(shí)呈犁狀(plough-shaped),其表面附有肌肉和纖維脂肪而能夠控制扇狀尾羽的展開和閉合,構(gòu)成飛行的重要組成部分。此前,這樣的犁狀尾綜骨僅出現(xiàn)在今鳥型類,而扇狀尾羽也多在今鳥型類中發(fā)現(xiàn);相反,在反鳥類和其它更為原始的鳥類中(如孔子鳥和會(huì)鳥),尾綜骨形態(tài)結(jié)構(gòu)單一而呈長(zhǎng)桿狀(rod-shaped),特別是末端沒(méi)有向背側(cè)彎曲,相對(duì)長(zhǎng)度明顯大于今鳥型類,因此它們的尾綜骨僅僅是尾骨縮短的結(jié)果,而扇狀尾羽也很少在這些鳥類中發(fā)現(xiàn)。因此,研究者普遍認(rèn)為犁狀尾綜骨和扇狀尾羽是同步演化的。然而多齒脛?dòng)瘌B的發(fā)現(xiàn)挑戰(zhàn)了這一觀點(diǎn)。多齒脛?dòng)瘌B的尾綜骨顯著縮短,相對(duì)長(zhǎng)度與今鳥型類相近。更為重要的是,其尾綜骨的末端向背側(cè)彎曲,從而形成了和今鳥型類完全相同的犁狀尾綜骨。研究者利用判別分析構(gòu)建中生代鳥類尾綜骨的形態(tài)空間,也證實(shí)了多齒脛?dòng)瘌B的尾綜骨與今鳥型類尾綜骨的形態(tài)更為接近。然而,多齒脛?dòng)瘌B并不具有扇狀尾羽;相反地,它的尾羽都是非羽片狀的,表明今鳥型類的尾綜骨通過(guò)平行演化的方式至少在一類反鳥類中出現(xiàn)了,而“犁狀尾綜骨——扇狀尾羽的協(xié)同演化”假說(shuō)需要重新考慮。

研究者在多齒脛?dòng)瘌B的脛跗骨上觀察到了一類奇特的羽毛。這些羽毛長(zhǎng)約12—16mm,整體呈線狀,但是在其最末端卻分散出細(xì)小的分支。研究者認(rèn)為這些細(xì)小的末端分支代表了單一的羽支,這些羽支的主要部分愈合而成羽軸,僅在末端發(fā)散開來(lái)。鳥類后肢羽毛主要為兩種形態(tài):羽片狀和絨羽狀;而上述多齒脛?dòng)瘌B的后肢羽毛不同于所有已知的現(xiàn)生或著化石羽毛的形態(tài)結(jié)構(gòu),代表了羽毛演化中一類絕滅的羽毛形態(tài)——近端線狀而具有絲狀的末梢分枝(proximally wire-like part with a short filamentous distal tip,PWFDTs)。通過(guò)對(duì)多齒脛?dòng)瘌B羽毛進(jìn)行掃面電鏡觀察,研究者發(fā)現(xiàn)脛跗骨羽毛的色素體形態(tài)明顯不同于身體其它部位的羽毛,而色素體的幾何形態(tài)與其顏色是相關(guān)的,表明這些脛跗骨羽毛具有不同的顏色。多齒脛?dòng)瘌B的脛跗骨羽毛顯然不具有空氣動(dòng)力學(xué)作用,而其不同于絨羽的結(jié)構(gòu)說(shuō)明其保溫/隔熱的作用有限,因此研究者推測(cè)這樣的羽毛可能用于吸引異性,這也與色素體所反映的不同顏色相互佐證。

此外,多齒脛?dòng)瘌B還提供了其它重要的特征演化信息,如腓骨的縮短代表了這一進(jìn)步特征的最早出現(xiàn)。對(duì)其骨骼顯微結(jié)構(gòu)的觀察發(fā)現(xiàn),研究者推測(cè)多齒脛?dòng)瘌B能夠在一年左右的時(shí)間達(dá)到成年,不同于其它反鳥類所具有的緩慢生長(zhǎng)模式。通過(guò)對(duì)中生代鳥類系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系的研究,多齒脛?dòng)瘌B被歸入較為進(jìn)步的反鳥類,這與其相對(duì)古老的層位不一致。通過(guò)對(duì)主要支系分異時(shí)間的估算,由于多齒脛?dòng)瘌B的發(fā)現(xiàn),使得早白堊世主要鳥類支系的起源和分異時(shí)間要比之前的認(rèn)識(shí)提早很多。

該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金,中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)的資助。