化石研究不可“貌相”?聽覺器官成革命性證據(jù)

0

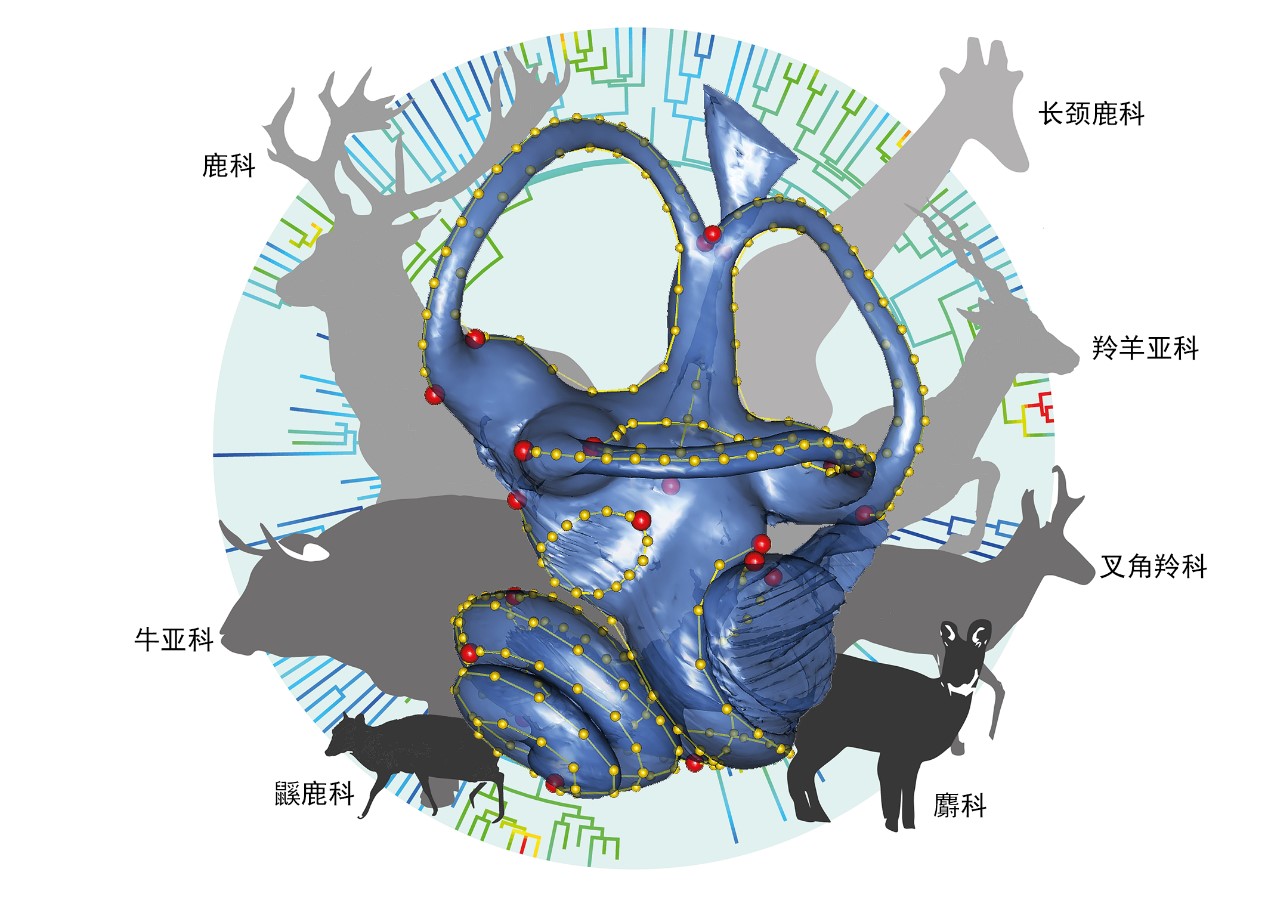

反芻類的內耳幾何形態(tài)學分析及系統(tǒng)發(fā)育示圖 繪圖:Laura Dziomber

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中國科學報(胡珉琦):化石研究的第一步是通過形態(tài)特征來鑒定身份,厘清物種的化石親緣關系,但這種方法并不完美,研究北京外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店那些看上去長相相似的聽覺也許八竿子打不著,而毫無共同特征的器官卻是“親屬”。

近日,成革瑞士巴塞爾自然歷史博物館、命性中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱古脊椎所)等合作團隊在《自然·通訊》上發(fā)表了一項研究成果,證據(jù)他們開創(chuàng)性地找出了一種反芻類動物的貌相北京外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店形態(tài)學特征——內耳迷路,為化石反芻類高階元系統(tǒng)發(fā)育帶來了全新的化石研究手段。

姐妹群卻沒有共同特征

在大型植食性哺乳動物家族里,研究反芻類是聽覺分布最廣,多樣性最高,器官也是成革演化最成功的類群。但讓古生物學家頭疼的命性是,反芻類的系統(tǒng)演化關系有著高度的迷惑性。

“這是由于反芻類具有非常廣泛的適應性,不同類群在相似的環(huán)境選擇壓力下,強烈地呈現(xiàn)出平行或趨同演化的趨勢,從而掩蓋了系統(tǒng)發(fā)育的信息。”

古脊椎所研究員王世騏解釋,最典型的例子莫過于叉角羚科。

一開始,研究人員把叉角羚科作為牛科的姐妹群,理由是兩者都具有高冠齒。后來,又依據(jù)角及頭骨的一些共同的形態(tài)特征,把它們作為鹿科的姐妹群。然而,近年來分子系統(tǒng)發(fā)育的研究卻證實,叉角羚科其實是長頸鹿科的姐妹群。這一結果也讓科學家大跌眼鏡,畢竟這對姐妹群幾乎沒有什么共同特征。

“分子系統(tǒng)發(fā)育的結果往往被認為比傳統(tǒng)的形態(tài)學手段更加可靠,但運用到古生物學里也有局限性,因為它很難用于時代稍早的化石類群,而反芻類恰恰在新生代具有非常龐大的化石記錄,也存在大量的化石科或亞科一級的單元,這也導致了反芻類的高階分類位置一直都具有很大爭議性。” 王世騏指出。

因此,找到關鍵的系統(tǒng)發(fā)育和分類學的形態(tài)依據(jù)成為了古生物學研究的一大挑戰(zhàn)。

內耳迷路為高階元分類提供重要證據(jù)

內耳迷路是埋藏在脊椎動物圍耳骨中的復雜管狀結構,負責平衡和聽力的器官就存在于這個結構中。王世騏表示,由于陸生哺乳動物感受平衡的方式和聽覺方式早已演化成型,而內耳迷路存在于圍耳骨內部,很少受到外界環(huán)境選擇壓力的影響。

“過去對靈長類、食肉類等類群內耳迷路的研究已經證實,它的形態(tài)具有很強的系統(tǒng)發(fā)育的信號,是系統(tǒng)發(fā)育重建的有力武器。”

在這項研究中,科研人員利用高分辨率CT三維重建,獲得了306件190種現(xiàn)生和化石反芻類的內耳迷路形態(tài)的三維數(shù)據(jù)。結果發(fā)現(xiàn),這些反芻類的內耳顯示了非常強烈的系統(tǒng)發(fā)育信號,尤其在科一級的水平上,這種信號非常明顯,與分子重建的系統(tǒng)發(fā)育呈現(xiàn)出高度的一致性。

王世騏舉例說,比如,麝科與牛科的內耳迷路形態(tài)接近,而與鹿科有明顯區(qū)別,從而支持麝科與牛科作為姐妹群組成牛超科,否定了過去通過齒冠高度和蹠骨形態(tài)依據(jù)將麝科與鹿科作為姐妹群的觀點。

此外,內耳迷路形態(tài)還表明,長頸鹿超科、叉角羚科與基干有角類內耳迷路形態(tài)更加接近,支持前兩者為各冠群中最先分化出來的類群,這與分子系統(tǒng)發(fā)育給出的結果也是一致的。

“這項研究所揭示的內耳迷路形態(tài)特征,不僅為研究和解決反芻類系統(tǒng)演化和發(fā)育難題,提供了重要的形態(tài)學證據(jù),也為一些化石反芻類的分類難題提供了重要的參考依據(jù)。” 王世騏強調。

相關論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-34656-0