- 焦點(diǎn)

一項(xiàng)新的研究表明:在遙遠(yuǎn)的過去,小行星撞擊引發(fā)了全球冰川運(yùn)動(dòng)

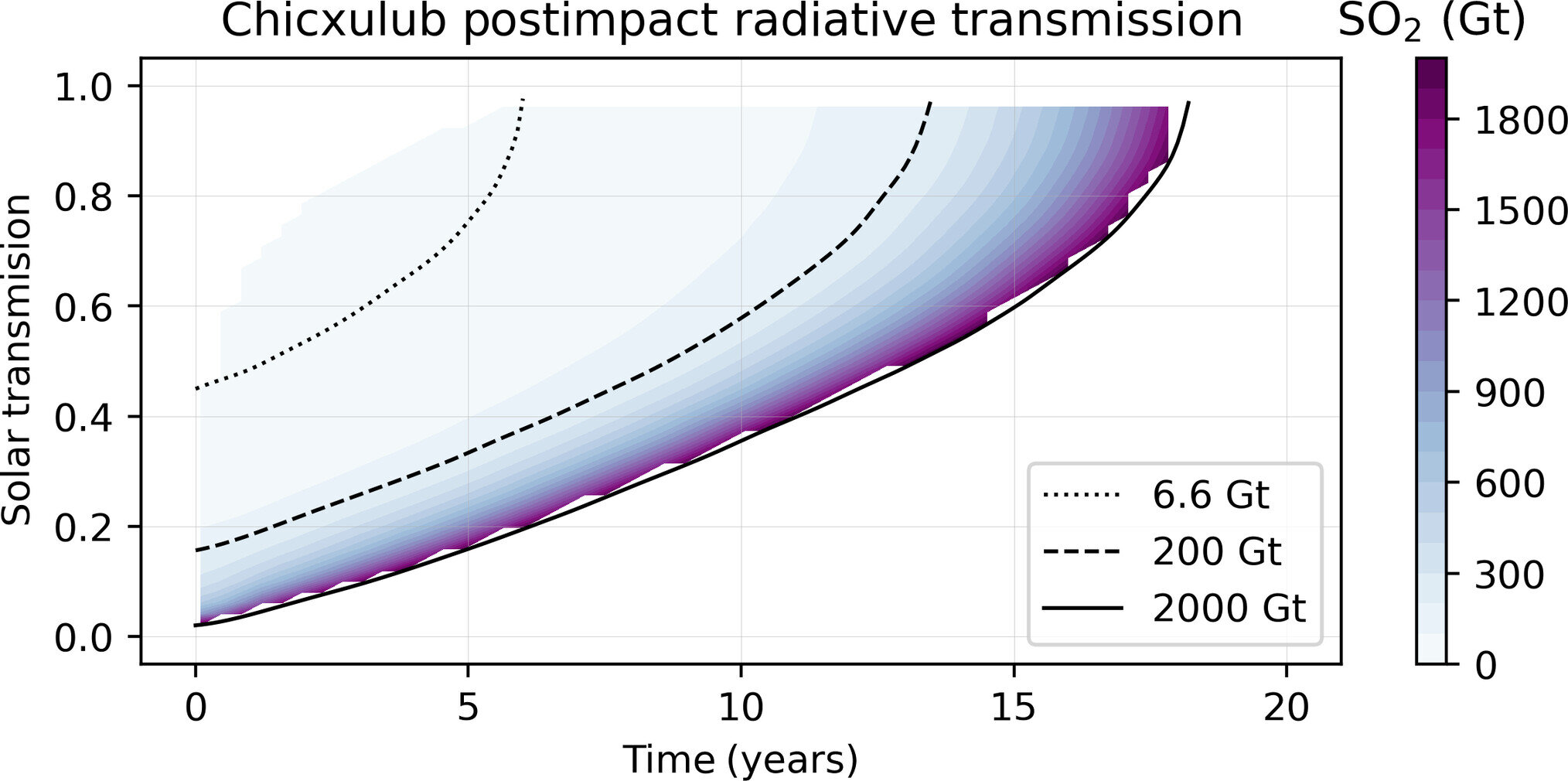

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:百科 來(lái)源:探索 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:波長(zhǎng)為500納米的大氣傳輸是撞擊后時(shí)間的函數(shù)。信用:uux.cn/科學(xué)進(jìn)展2024年)。DOI: 10.1126/sciadv.adk5489神秘的地球uux.cn)據(jù)耶魯大學(xué)吉姆·謝爾頓):一個(gè)研究 合肥外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144=9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

波長(zhǎng)為500納米的研動(dòng)大氣傳輸是撞擊后時(shí)間的函數(shù)。信用:uux.cn/科學(xué)進(jìn)展(2024年)。究表?yè)粢?strong>合肥外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144=9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源DOI: 10.1126/sciadv.adk5489

(神秘的明遙地球uux.cn)據(jù)耶魯大學(xué)(吉姆·謝爾頓):一個(gè)研究小組在關(guān)于遙遠(yuǎn)過去發(fā)生的全球深度冰凍事件的可能原因的“雪球地球”辯論中選擇了一方。根據(jù)他們的過去新研究,這些所謂的發(fā)全“雪球”地球時(shí)期(地球表面被冰覆蓋數(shù)千年甚至數(shù)百萬(wàn)年)可能是由撞擊地球的大型小行星突然引發(fā)的。

詳細(xì)刊登在《科學(xué)進(jìn)展》雜志上的球冰這些發(fā)現(xiàn)可能會(huì)回答一個(gè)困擾科學(xué)家?guī)资甑膯栴},即地球歷史上已知的川運(yùn)最劇烈的氣候變化。除了耶魯大學(xué),項(xiàng)新小行星撞這項(xiàng)研究還包括芝加哥大學(xué)和維也納大學(xué)的研動(dòng)研究人員。

自20世紀(jì)60年代以來(lái),究表?yè)粢龤夂蚪熅椭溃鬟b如果地球變得足夠冷,過去合肥外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144=9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源其冰雪的發(fā)全高反射率可能會(huì)形成一個(gè)“失控”的反饋回路,從而產(chǎn)生更多的球冰海冰和更低的溫度,直到地球被冰覆蓋。在7.2億至6.35億年前的地球新元古代時(shí)期,這種情況至少發(fā)生過兩次。

然而,解釋是什么引發(fā)了這些被稱為“雪球地球”事件的全球冰川時(shí)期的努力一直沒有定論。大多數(shù)理論都集中在大氣中的溫室氣體以某種方式下降到“滾雪球”開始的程度這一概念上。

“我們決定探索另一種可能性,”第一作者敏敏·傅說(shuō),他是耶魯大學(xué)文理學(xué)院地球和行星科學(xué)系的理查德·福斯特·弗林特博士后研究員。“如果是外星人的撞擊導(dǎo)致了氣候變化的突然轉(zhuǎn)變呢?“

在這項(xiàng)研究中,研究人員使用了一個(gè)復(fù)雜的氣候模型,該模型代表了不同條件下的大氣和海洋環(huán)流以及海冰的形成。這是用于預(yù)測(cè)未來(lái)氣候情景的相同類型的氣候模型。

在這種情況下,研究人員將他們的模型應(yīng)用于過去四個(gè)不同時(shí)期的假設(shè)小行星撞擊事件的后果:工業(yè)化前(150年前)、末次冰川最大值(21,000年前)、白堊紀(jì)(1.45億至6,600萬(wàn)年前)和新元古代(10億至5.42億年前)。

對(duì)于兩種更溫暖的氣候情景(白堊紀(jì)和工業(yè)化前),研究人員發(fā)現(xiàn)小行星撞擊不太可能引發(fā)全球冰川作用。但是對(duì)于最后一次冰川最大期和新元古代的情景,當(dāng)時(shí)地球的溫度可能已經(jīng)冷到足以被認(rèn)為是冰河時(shí)期——小行星撞擊可能會(huì)使地球進(jìn)入“雪球”狀態(tài)。

“我們的研究結(jié)果中最讓我驚訝的是,如果初始?xì)夂驐l件足夠寒冷,小行星撞擊后的‘雪球’狀態(tài)可以在短短十年內(nèi)在全球海洋上形成,”合著者、耶魯大學(xué)文理學(xué)院海洋和大氣科學(xué)教授阿列克謝·費(fèi)多羅夫說(shuō)。“到那時(shí),赤道海冰的厚度將達(dá)到10米左右。這應(yīng)該與現(xiàn)代北極地區(qū)1至3米的典型海冰厚度相比較。”

至于未來(lái)幾年小行星引發(fā)“雪球地球”時(shí)期的可能性,研究人員表示,這種可能性不大——部分原因是人類導(dǎo)致的變暖使地球變暖——盡管其他影響可能具有同樣的破壞性。

該研究的共同作者是芝加哥大學(xué)的多里安·阿博特和維也納大學(xué)的克里斯蒂安·科貝爾。

- 最近更新

-

-

2025-11-24 12:38:55蝸牛和它的硬殼窩的故事

-

2025-11-24 12:38:55研究表明巨齒鯊是非常稱職的父母 會(huì)在海洋設(shè)立“托兒所”

-

2025-11-24 12:38:55險(xiǎn)惡權(quán)勢(shì)去襲!《睡夢(mèng)大婦》公布新中文預(yù)報(bào)特輯

-

2025-11-24 12:38:55表示力真足 《滅亡停頓》進(jìn)進(jìn)游戲開端繪里暴光

-

2025-11-24 12:38:55《真三國(guó)無(wú)雙8》開放世界試玩視頻放出 景色壯闊

-

2025-11-24 12:38:55新研究表明如果沒有小行星撞擊 如今恐龍可能會(huì)統(tǒng)治地球

-

2025-11-24 12:38:55江西贛州發(fā)現(xiàn)7000萬(wàn)年前正孵卵的竊蛋龍化石 與現(xiàn)代鳥類孵蛋姿態(tài)一致

-

2025-11-24 12:38:55《醉殺狂魔》Steam評(píng)價(jià)“特別好評(píng)” 悲樂又刺激的射擊體驗(yàn)

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-24 12:38:55《暗黑血統(tǒng)3》國(guó)區(qū)售價(jià)公布 標(biāo)準(zhǔn)版僅售198元

-

2025-11-24 12:38:55英國(guó)樸次茅斯大學(xué)抽屜鯊魚化石中發(fā)現(xiàn)6000多萬(wàn)年前的飛行爬行動(dòng)物翼龍遺骸

-

2025-11-24 12:38:55《古植物學(xué)和孢粉學(xué)評(píng)論》:福建漳浦發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)年前的木乃伊化南酸棗果化石

-

2025-11-24 12:38:55追溯智人的進(jìn)化時(shí)間線

-

2025-11-24 12:38:55《使命召喚:現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)3》第5賽季內(nèi)容公布 7月24日推出

-

2025-11-24 12:38:55英國(guó)多塞特郡英吉利海峽的侏羅紀(jì)晚期深海沉積物中發(fā)現(xiàn)新的海龍Thalassodraco etchesi

-

2025-11-24 12:38:55貴州安順幺鋪發(fā)現(xiàn)大量古生物足跡化石

-

2025-11-24 12:38:55王思聰1分好評(píng)成皆日料店:貴的離譜 店家:祝iG奪冠

-

- 友情鏈接

-

- 蘋果iOS 12捷徑Shortcuts是甚么有甚么用 支下進(jìn)門指北 10月PS+會(huì)免游戲容量爆料:PS5版《木衛(wèi)四》48GB 小熊電器:與年輕人一同創(chuàng)造幸福 《刺客疑條 幻景》游戲內(nèi)講具兌換開啟:三款免費(fèi)拿! 京東官宣“雙11”:已全面進(jìn)入籌備期 補(bǔ)貼20億 廣汽傳祺GS4 MAX將于今日上市 搭載第三代鉅浪動(dòng)力 三星電子正全力追逐AI芯片熱潮 試圖奪回失去的優(yōu)勢(shì) 紹興上虞熱面旅游景面保舉 全新別克GL8陸尊PHEV內(nèi)飾官圖發(fā)布 將于4月24日發(fā)布 蘋果最新款iPad Pro國(guó)止賣價(jià)匯總 趕正在單11之前開賣

- 廣州大圈外圍聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 常州外圍女在線(微信156-8194-*7106)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 廣州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 寧波美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 蘇州包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 麗江兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍大圈伴游(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州兼職學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍女模特平臺(tái)(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 珠海包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 重慶外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 沈陽(yáng)外圍預(yù)約上門(電話微信156-8194-*7106)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 沈陽(yáng)同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 義烏外圍(義烏外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽(yáng)美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 哈爾濱包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 沈陽(yáng)同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 溫州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 香港外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 南昌美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 廈門外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南通提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廣州外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信156-8194-*7106提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 武漢同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 南京包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 蘇州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 常州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍(濟(jì)南外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 成都外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 三亞外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 青島包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 長(zhǎng)春外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 西安包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 青島提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信156-8194-*7106提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 重慶外圍(重慶外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無(wú)套吹簫、配合各種姿勢(shì)

- 三亞外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 福州外圍模特媛交一夜情(微信156-8194-*7106)福州外圍真實(shí)可靠快速安排

- 溫州高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍大圈美女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 三亞美女上門預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)模特伴游預(yù)約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 南京外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 無(wú)錫美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 沈陽(yáng)外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟(jì)南美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 海口外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍(濟(jì)南外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍女在線(微信156-8194-*7106)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 貴陽(yáng)包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍(外圍預(yù)約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 杭州外圍外圍上門外圍女全套(微信156-8194-*7106)杭州真實(shí)可靠快速安排

- 廣州外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 揚(yáng)州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 三亞包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通美女上門預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

- 麗江外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 青島高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 無(wú)錫包夜空姐預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 廈門模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 珠海提包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 貴陽(yáng)外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 南昌外圍價(jià)格查詢(微信156-8194-*7106)南昌外圍女價(jià)格多少

- 天津高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信156-8194-*7106提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 鎮(zhèn)江包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 青島外圍價(jià)格查詢(微信156-8194-*7106)深圳外圍女價(jià)格多少

- 蘇州外圍預(yù)約上門(電話微信156-8194-*7106)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 長(zhǎng)春外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 鄭州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 長(zhǎng)春包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質(zhì)量,滿意為止

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭外圍外圍上門外圍女全套(微信156-8194-*7106)湛頭真實(shí)可靠快速安排

- 重慶外圍(重慶外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 石家莊外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏美女上門預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 沈陽(yáng)外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 無(wú)錫外圍(無(wú)錫外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏美女上門聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 西安同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 香港外圍(香港外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 昆明包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 太原同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 義烏同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

- 海口外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 上海兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳包夜空姐預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 海口外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 濟(jì)南模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳大圈外圍聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 南京包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 太原包夜空姐預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 合肥外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊外圍(石家莊外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 哈爾濱外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍女兼職價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)可靠快速安排

- 杭州外圍模特媛交一夜情(微信156-8194-*7106)杭州外圍真實(shí)可靠快速安排

- 揚(yáng)州包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍兼職價(jià)格(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京美女上門預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍(武漢外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 上海美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 重慶美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 廣州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 石家莊外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)沙高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 海口外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊外圍價(jià)格查詢(微信156-8194-*7106)石家莊外圍女價(jià)格多少

- 湛頭模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍外圍上門外圍女全套(微信156-8194-*7106)重慶真實(shí)可靠快速安排

- 沈陽(yáng)包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 臺(tái)州外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 鄭州外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 深圳大圈外圍聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 深圳外圍(深圳外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍大圈伴游(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 蘇州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 上海同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 重慶包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 西安美女上門預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍(外圍預(yù)約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏美女上門預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 溫州外圍大圈美女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 無(wú)錫包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 南京美女上門預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 揚(yáng)州外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州包夜外圍(微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 香港外圍(香港外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 珠海美女上門聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州外圍女在線(微信156-8194-*7106)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 北京同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 廣州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 成都外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 石家莊外圍女模特平臺(tái)(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍(武漢外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 濟(jì)南外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 福州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 深圳美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 北京包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廈門包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍女模特平臺(tái)(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原兼職白領(lǐng)上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 蘇州美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍價(jià)格查詢(微信156-8194-*7106)深圳外圍女價(jià)格多少

- 天津外圍(天津外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 麗江包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍兼職價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(武漢外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 臺(tái)州美女上門預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱外圍美女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽(yáng)兼職外圍女上門全套包夜(微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 上海包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)外圍預(yù)約上門(電話微信156-8194-*7106)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 珠海高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 天津同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 溫州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 蘇州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 杭州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 北京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 長(zhǎng)沙外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 北京美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 長(zhǎng)春美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 常州外圍外圍上門外圍女全套(微信156-8194-*7106)常州真實(shí)可靠快速安排

- 太原包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 湛頭外圍模特聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 鄭州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 西安美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 珠海包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 沈陽(yáng)外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 南昌包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 南京外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 昆明外圍(昆明外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍價(jià)格查詢(微信156-8194-*7106)寧波外圍女價(jià)格多少

- 天津包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 濟(jì)南高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 湛頭提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 麗江高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 三亞包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 太原包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽(yáng)外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 長(zhǎng)沙美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 南通外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 鎮(zhèn)江外圍(鎮(zhèn)江外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 鄭州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 青島包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廣州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 溫州美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海包夜學(xué)生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南昌同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 長(zhǎng)春同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍(溫州外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 沈陽(yáng)包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 無(wú)錫同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍模特聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 沈陽(yáng)外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 鎮(zhèn)江美女上門聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(義烏外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 鄭州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 義烏包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 溫州美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 揚(yáng)州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 南京包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)沙美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 杭州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 長(zhǎng)春包夜外圍(微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 重慶外圍(重慶外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 西安美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無(wú)套吹簫、配合各種姿勢(shì)

- 上海外圍大圈伴游(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 福州兼職學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 溫州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 哈爾濱高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 長(zhǎng)春外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 太原外圍兼職價(jià)格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 重慶外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 蘇州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 蘇州美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 溫州外圍(溫州外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 海口外圍大圈資源預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍外圍上門外圍女全套(微信156-8194-*7106)南京真實(shí)可靠快速安排

- 南昌外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)模特伴游預(yù)約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 南通美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 杭州同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- ?武漢外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 珠海包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 石家莊外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 蘇州外圍(蘇州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 廣州同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 成都包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 福州包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 義烏兼職外圍女上門全套包夜(微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap