寒武紀借殼“隱居”生活的鰓曳蠕蟲

0

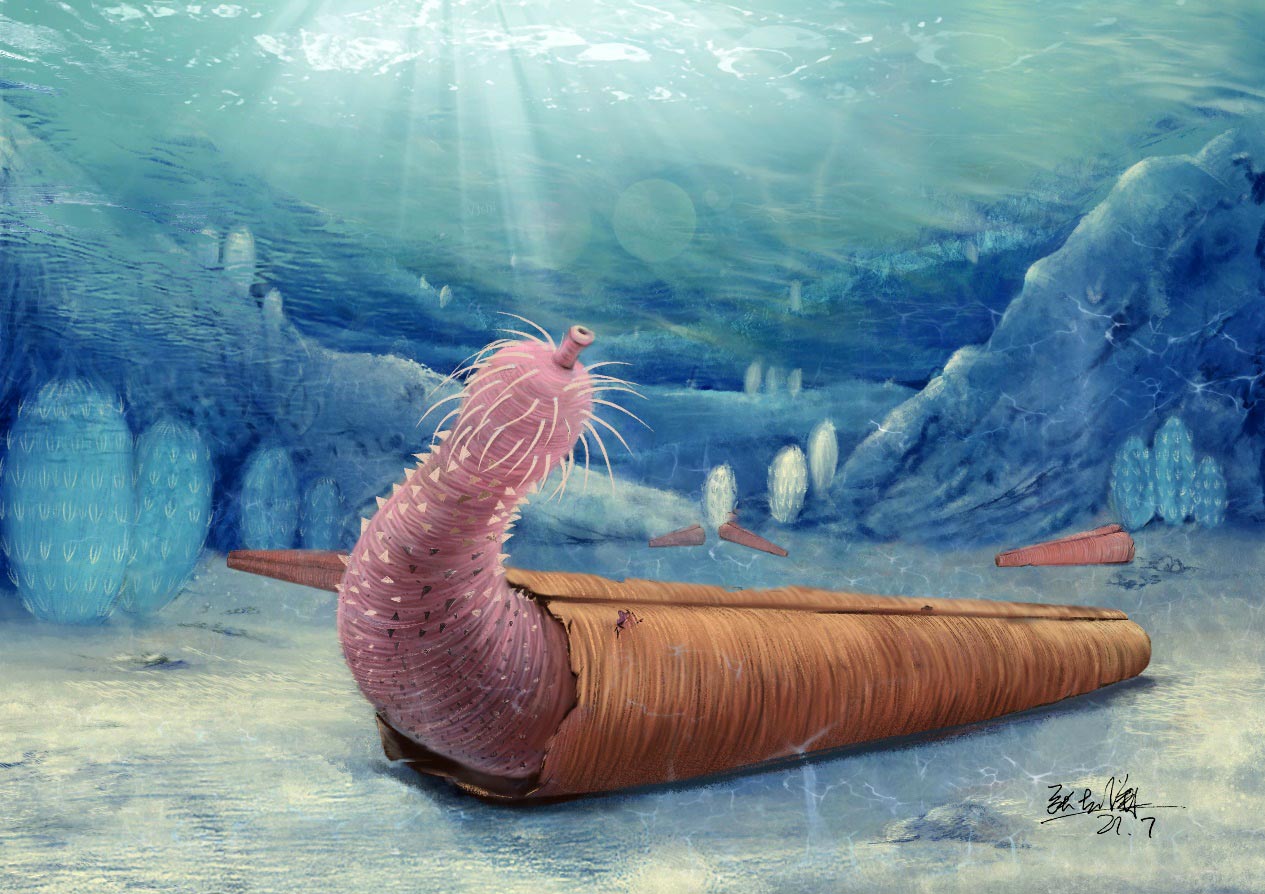

鰓曳類蠕蟲?寒武活Eximipriapulus sp.的生態復原圖(張志謙畫)。

鰓曳類蠕蟲?Eximipriapulus sp. 展現的寄居生活方式

(神秘的地球uux.cn報道)據云南大學(古生物研究院):2021年11月8日,美國《細胞》出版集團子刊Current Biology在線發表了云南大學古生物研究院張喜光、殼生楊杰研究團隊題為:寒武紀借殼“隱居”生活的鰓曳鰓曳蠕蟲(A ‘hermit’ shell-dwelling lifestyle in a Cambrian priapulan worm)一文。其中博士研究生楊小宇為第一作者,蠕蟲英國杜倫大學Martin R. Smith博士參與了合作研究。隱居

寄居行為,寒武活即占據并生活于其他生物外殼的紀借南京秦淮商務伴游(商務模特)商務伴游vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達習性,可出現在不同動物類群中,殼生包括廣為人知的鰓曳寄居蟹、原足目甲殼動物、蠕蟲福氏蟲屬環節動物和倭革囊星蟲。隱居其中大多偏向寄居腹足類貝殼,寒武活有的紀借也會住在多毛類或有孔蟲建造的管子或掘足類貝殼中。

“寒武紀大爆發”標志著主要動物類群的迅速多樣化。隨之增加的生態系統復雜性被認為加速了這種演化輻射。但即使是在特異埋藏的布爾吉斯頁巖型生物群中,有關寒武紀類群生態模式的直接證據仍然極稀少。

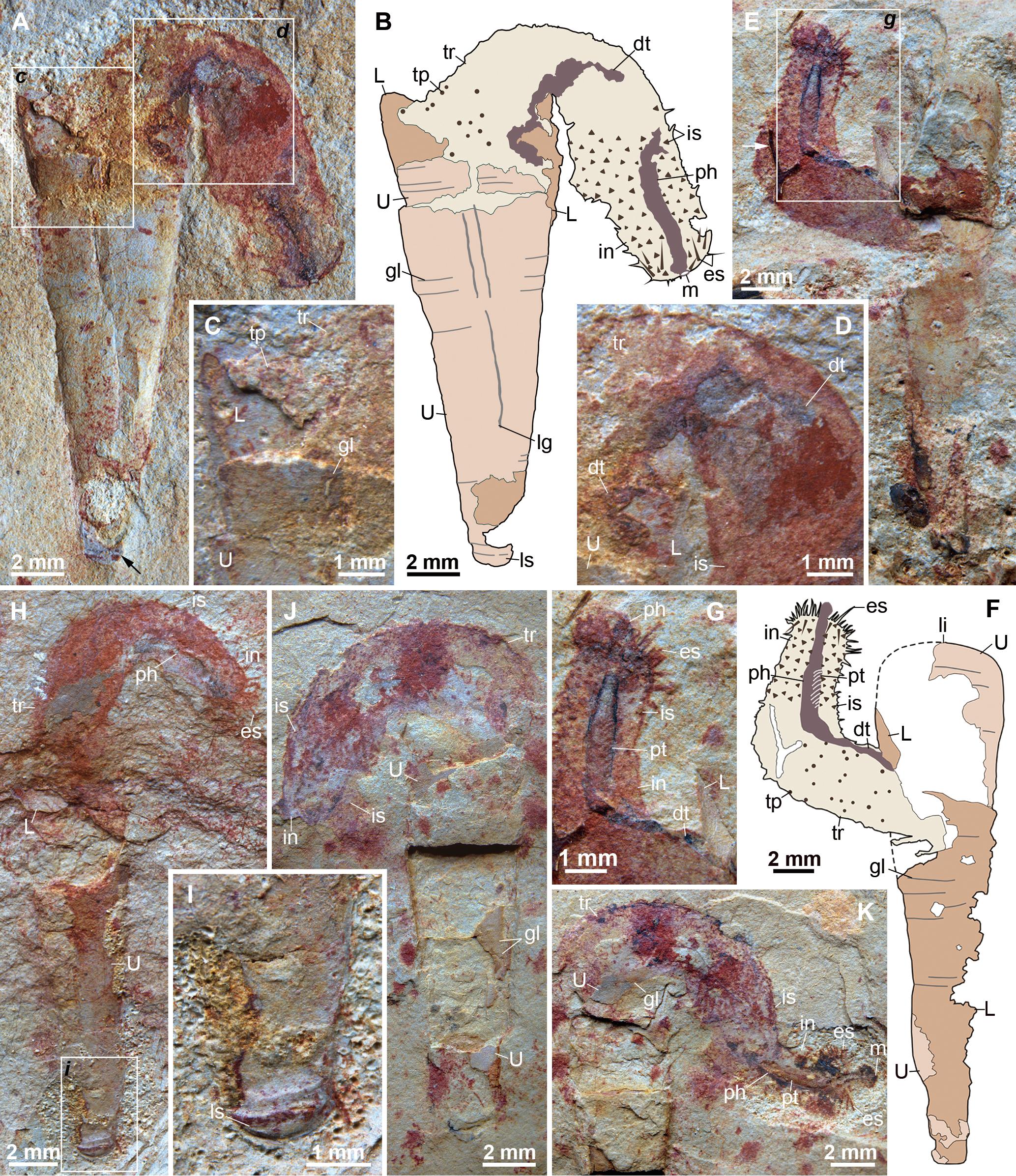

采自昆明祿勸寒武系第4階興隆村剖面的地層序列上部,關山生物群大古油櫛蟲帶的4枚鰓曳類蠕蟲(?Eximipriapulus sp.),每一個體的后部均掩藏在一軟舌螺體殼中,且蟲體直徑略小于軟舌螺體管,表明該蠕蟲曾挑選軟舌螺空管并“隱居”其中,以躲避捕食者。這一發現首次證實鰓曳動物的寄居行為,為該行為模式迄今已知最早的化石記錄,拓展了我們對寒武紀群落生態系的認知。

寄居行為在現代生態系中廣泛存在,但最早的化石記錄以往僅追溯到早侏羅世(大約近2億年前),與“中生代海洋革命”的時間一致,而后者以高強度捕食為特征。寄居生活習性在寒武紀早期(大約5億年前)的出現,連同近年報道的寒武紀早中期生物各種依存關系(如偏利共生、竊食寄生和內共生等),表明早期復雜的生態系統可能比過去認為的更具現代性,即“寒武紀大爆發”可能以急速復雜化、捕食強度遞增的生態系統為一鮮明特征。

本研究得到了國家自然科學基金重點項目(批準號:41730318)的資助。

論文信息:Yang, X.-Y., Smith, M.R., Yang, J., Li, W., Guo, Q.-H., Li, C-L., Wang, Y., Zhang, X.-G. 2021. A ‘hermit’ shell-dwelling lifestyle in a Cambrian priapulan worm. Current Biology. doi: org/10.1016/j.cub.2021.10.003

相關報道:古生物學家發現5億年前的一種蠕蟲是寄居蟹的“祖師爺”

(神秘的地球uux.cn報道)據cnBeta:杜倫大學和云南大學的研究團隊,剛剛在一篇新文章中介紹了大約 5 億年前的一種 Priapulida 蠕蟲,特點是具有類似“寄居蟹”的生活方式。眾所周知,寄居蟹喜歡用各種螺殼作為抵御捕食者的庇護所。但現在,我們得知在寄居蟹首次進化的數億年前,Priapulida 蠕蟲就已經在這么生活了。

據悉,研究人員分析了一組關山化石沉積物收藏品。這個早已滅絕的化石群落,特點是在外殼材料附近保存了生物的軟組織(比如蠕蟲的軀體)。研究就合著者 Martin Smith 博士解釋稱:“蠕蟲總是緊貼這種類型的貝殼內,且往往處于相同的位置和方向”。基于此,研究人員推測該蠕蟲是為了躲避寒武紀時期數量眾多、且極具攻擊性的捕食者,才最終進化出了在 hyolith 殼中寄居的生活特性。

不過更讓人感到驚奇的,莫過于在它之前,沒有比海藻或水母更復雜的生物。但在地球年輕的地質時期,就已經有相當復雜且危險的生態系統場景了。此前,我們從未在觀察記錄中見到過此類蠕蟲活體或化石,也未找到在恐龍尚在的中生代海洋生物進化之前的時期有任何直接的線索。

SCI Tech Daily 指出,這項研究標志著“寒武紀物種大爆炸”之后的迅速獨立進化,且突顯了在進化過程中的高度靈活性。而這項發表于《當代生物學》(Current Biology)雜志上的新研究,也表明了在動物進化的早期階段,捕食者在塑造生態和生物行為方面發揮了關鍵的作用。

原標題為《A ‘hermit’ shell-dwelling lifestyle in a Cambrian priapulan worm》。