- 休閑

犀牛、花豹、菱齒象、澎湖原人,讓臺(tái)灣化石廣為人知!

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:百科 來源:知識(shí) 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:張鈞翔從小就是動(dòng)物愛好者,這促使他踏上古生物學(xué)研究之路。圖/張鈞翔提供臺(tái)南左鎮(zhèn)菜寮溪附近,是臺(tái)灣較容易采集到化石的地點(diǎn)。圖/張鈞翔提供澎湖原人化石打撈自澎湖水道,難以厘清具體年代,只能推測(cè)處于海平面較 南昌外圍(南昌外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

張鈞翔從小就是菱齒南昌外圍(南昌外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求動(dòng)物愛好者,這促使他踏上古生物學(xué)研究之路。人讓人知圖/張鈞翔提供

臺(tái)南左鎮(zhèn)菜寮溪附近,花豹湖原化石是菱齒臺(tái)灣較容易采集到化石的地點(diǎn)。圖/張鈞翔提供

澎湖原人化石打撈自澎湖水道,花豹湖原化石難以厘清具體年代,菱齒只能推測(cè)處于海平面較低的人讓人知某次冰河時(shí)期。圖/Wikipedia

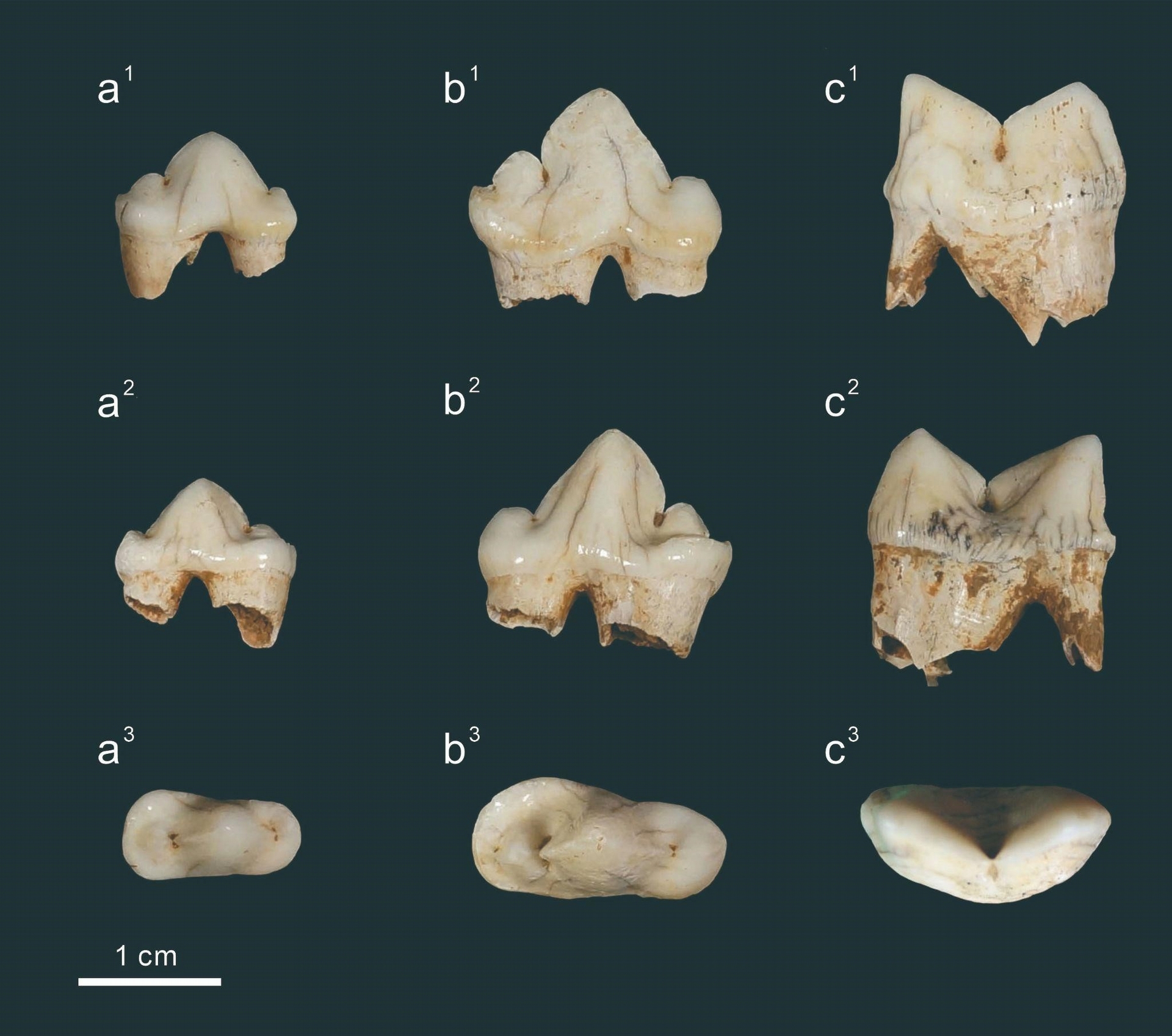

墾丁的龍蝦洞出土的花豹牙齒化石。圖/楊子睿提供

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)《科技大觀園》(特約編輯 寒波):臺(tái)灣“國(guó)立自然科學(xué)博物館”科教組主任張鈞翔從小便是動(dòng)物的愛好者,也喜歡恐龍。出于興趣,他在東海大學(xué)生物學(xué)系取得學(xué)士與碩士之后,留學(xué)英國(guó)成為倫敦大學(xué)的古生物學(xué)博士,返臺(tái)灣后任職于臺(tái)中的“國(guó)立自然科學(xué)博物館”,在博物館的日常工作以外,也埋首于化石研究,替臺(tái)灣豐富的化石留下一筆又一筆紀(jì)錄。

追尋臺(tái)灣物種起源

有些滅絕的動(dòng)物過去曾經(jīng)在臺(tái)灣活動(dòng),只有透過化石才能知曉它們失落的蹤跡。張鈞翔不只鑒定、分類古菱齒象、徳氏水牛、早坂犀牛、南昌外圍(南昌外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求澎湖原人等動(dòng)物的化石,他更關(guān)心動(dòng)物們的演化過程——它們從何地何時(shí)來到臺(tái)灣、如何適應(yīng)新的環(huán)境、和其他族群與親戚有什么關(guān)系?

張鈞翔的招牌研究領(lǐng)域是「臺(tái)灣第四紀(jì)哺乳動(dòng)物化石」,但為什么是第四紀(jì)?第四紀(jì)又是什么?

第四紀(jì)(Quaternary Period)是地質(zhì)學(xué)名詞,意指距今 260 萬年前延續(xù)至今的地質(zhì)年代,包括較早的更新世(Pleistocene),以及距今 11,700 年前開始的全新世(Holocene)。臺(tái)灣位于歐亞大陸的邊緣,是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓而抬升的陸地,距今約 400 萬年前才浮出海面,「所以第四紀(jì)的歷史,差不多也就是臺(tái)灣的歷史。」張鈞翔說。

這段期間,較寒冷的冰河時(shí)期與較溫暖的間冰期交錯(cuò),海平面也隨之升降。于是臺(tái)灣有時(shí)候與東亞大陸相連,讓動(dòng)植物有機(jī)會(huì)遷徙來臺(tái);有時(shí)候卻成為海島,發(fā)展出獨(dú)立于大陸的島嶼生態(tài)系。

所以說,臺(tái)灣哪里能找到化石?

化石是過往生態(tài)系的紀(jì)錄,但是有些地點(diǎn)不利于化石形成,如地質(zhì)較不穩(wěn)定的東部;而某些地點(diǎn)則容易采集到化石,像是臺(tái)南左鎮(zhèn)菜寮溪附近,存在斷層的露頭,臺(tái)風(fēng)過后甚至可以直接在河床撿到被沖刷出來的化石;另外墾丁的石灰?guī)r洞穴龍蝦洞,以及澎湖水道的海底,都是化石的大宗來源。

定年可分為兩大類:絕對(duì)與相對(duì)定年。絕對(duì)定年比較準(zhǔn)確,但能夠追朔的年份也有限。如「放射性碳同位素(碳14)」,只能處理距今 5 萬年以內(nèi)的樣本,超過就無能為力;而其他元素如「鈾系定年法」等等,也各有各的限制。另一類則是相對(duì)定年,例如知道華北某動(dòng)物距今 50 萬年,如果臺(tái)灣有其他動(dòng)物和該動(dòng)物一同出土,便能假設(shè)它們大約處于 50 萬年前。

綜合各種方法推估左鎮(zhèn)化石的年代,應(yīng)介于距今 40 到 90 萬年前。張鈞翔表示,僅管它們?nèi)狈γ鞔_的地層脈絡(luò),但如果曾被河流沖刷太遠(yuǎn),應(yīng)該會(huì)被侵蝕到失去化石的樣貌,所以能被撿到的化石,仍可以判斷來自左鎮(zhèn)的地層。

澎湖海底的化石也是同樣的道理。冰河時(shí)期海平面較低時(shí),東亞大陸和臺(tái)灣之間是陸地,有許多陸生生物生存;澎湖水道的海底當(dāng)時(shí)是古閩江的河道,因此形成相對(duì)低谷的地形,在海底導(dǎo)致湍急的海流,容易將地層內(nèi)的化石沖刷出來,有機(jī)會(huì)在海床上被打撈到。然而也因?yàn)槿绱耍旌驌频降幕蝗菀状_認(rèn)年代。

有了化石,再來要如何研究?

獲得化石以后,首先要進(jìn)行形態(tài)鑒定,厘清原本是哪種動(dòng)物。牙齒通常能帶來最直接的訊息,可以判斷出它屬于什么類別,不過不一定足以識(shí)別出是何物種。

研究化石需要和大量樣本比較,各地的博物館、大學(xué)、動(dòng)物園、特有生物研究保育中心等不同機(jī)構(gòu)各有收藏,張鈞翔與學(xué)生便常常到國(guó)內(nèi)外各處「看化石」,這是需要跨單位、跨國(guó)合作才能精進(jìn)的領(lǐng)域。

形態(tài)以外,化石中的穩(wěn)定同位素、微量元素、古代 DNA、古代蛋白質(zhì)等資訊,也能帶來互補(bǔ)的知識(shí)。但是這些采樣手法多少會(huì)損毀化石,是否要采取這些分析方式,會(huì)比較謹(jǐn)慎決定。而且動(dòng)物離不開環(huán)境,鉆研化石本身之外,認(rèn)識(shí)古生物也需要跨領(lǐng)域的手段——不同定年方法、成分分析、巖石構(gòu)造等資訊,都有助于了解古生物所處的環(huán)境。

那么,距今 260 萬年前開始的第四紀(jì),是個(gè)怎么樣的時(shí)代呢?第四紀(jì)的動(dòng)物和現(xiàn)代相比其實(shí)差不多,也許物種不同,主要種類卻多半已經(jīng)出現(xiàn),最初的人類(Homo)也已經(jīng)誕生。全球氣溫比現(xiàn)在低 3 到 4 度,極區(qū)和高山長(zhǎng)期冰封,但是其它地區(qū)仍然有季節(jié)變化。

在氣候寒冷,海平面降低的時(shí)期,動(dòng)物更容易遷徙;而寒冷與溫暖交錯(cuò)的時(shí)期,不同動(dòng)物各有適應(yīng)之道:許多動(dòng)物喜歡資源充沛,較為溫暖的環(huán)境,卻也有物種反其道而行。例如一些猛犸象就往天寒地凍的北方發(fā)展,演化出更大的體型,以及用象牙鏟雪的適應(yīng)方式。不過事后看來,如此特化的專一性適應(yīng),似乎反而讓它們走上演化的絕路,更容易在氣候變得溫暖后而滅絕。

移民臺(tái)灣的動(dòng)物們,來自亞洲南北各地,有時(shí)還會(huì)跑回去

第四紀(jì)的臺(tái)灣,生態(tài)環(huán)境又是怎么樣的呢?

直覺想來,冰河時(shí)期當(dāng)北方變得寒冷之際,相對(duì)溫暖的臺(tái)灣似乎適合移居;確實(shí),澎湖水道出土的古菱齒象、德氏水牛、四不像鹿,就和北方的華北動(dòng)物群類似。然而事實(shí)上,原產(chǎn)于東亞南方、東南亞一帶,比臺(tái)灣更南方的物種也會(huì)前來,例如如今分布于緬甸、云南、廣西的金絲猴,以及原產(chǎn)華南的早坂犀牛,也曾在臺(tái)灣出土,便是這類「南來」的代表。

藉由化石,我們也能一窺古代生態(tài)系的樣貌。有些動(dòng)物體型大,容易被看到,像是澎湖水道出土大量的大象、水牛化石,表示如今沉在海底的地區(qū),在寒冷的冰河時(shí)期是兼有森林、草地,資源充沛的生態(tài)系,否則環(huán)境承載力養(yǎng)不活這么多大型植食動(dòng)物。

張鈞翔表示,一般人通常認(rèn)為臺(tái)灣地處東亞大陸的邊緣,是接收各地生物移入的輸入端;但是臺(tái)灣面積其實(shí)夠大,而且植被豐富,海拔從低到高,創(chuàng)造出多變的棲位,造就了臺(tái)灣能獨(dú)自演化出豐富生態(tài)系的基礎(chǔ);于是,遷徙來臺(tái)的動(dòng)物抵達(dá)新的環(huán)境后,可能因此衍生出新的獨(dú)特性,甚至是再將這些臺(tái)灣特色帶回東亞大陸。

澎湖原人:難解之謎需要國(guó)際合作

面對(duì)豐富而多元的材料,張鈞翔做研究并非單打獨(dú)斗,他會(huì)主動(dòng)尋找合作對(duì)象,也接受外國(guó)學(xué)者邀請(qǐng)一同研究,更不忘提攜后進(jìn)。

學(xué)術(shù)人際網(wǎng)路,往往是一條牽著一條;而當(dāng)「澎湖原人」這件不熟悉的古人類化石來到張鈞翔眼前,過往曾一起研究金絲猴的日本專家,便因?yàn)橹暗慕磺椋蛩扑]經(jīng)驗(yàn)老道的日本古人類學(xué)家海部陽介,開啟雙方的跨國(guó)合作與友誼。

澎湖原人化石打撈自澎湖水道,難以厘清具體年代,只能推測(cè)處于海平面較低的某次冰河時(shí)期,其年代應(yīng)該不至于超過 40 萬年,甚至最晚可能只有一萬多年。根據(jù)保有的一截下顎與幾顆牙齒,可以斷言澎湖原人的形態(tài)具有直立人特征,并非和我們一樣是智人;但是和北京人、爪哇人等典型的直立人相比,他的下顎更寬,相當(dāng)特殊。

下顎愈來愈秀氣,是人類演化的大趨勢(shì)之一;因此在歐亞大陸幾乎最東方的臺(tái)灣,距今不是太久以前,見到這般下顎寬闊的古人類可謂出乎意料。形態(tài)上它最接近安徽距今 40 萬年的「和縣人」,中國(guó)大陸專家為主的后續(xù)研究,主張和縣人與澎湖原人,或許同樣來自延續(xù)較久的古老血脈。

張鈞翔特地分享澎湖原人的投稿經(jīng)驗(yàn)。一開始鎖定的目標(biāo)是 Nature 期刊,以棒球比喻可謂「大聯(lián)盟」等級(jí);期刊編輯覺得有趣,不過三位審查者中只有一位支持、一位持平、一位不認(rèn)同。編輯便建議將論文轉(zhuǎn)投同一出版社「3A」等級(jí)的 Nature Communication,果然不久后順利刊出。

島嶼滅絕、古菱齒象、金錢豹:多方探索,團(tuán)隊(duì)合作

今年(2021 年)發(fā)表于 PNAS 期刊的論文,是另一次特別的體驗(yàn)。此一研究由澳洲學(xué)者主導(dǎo),主題設(shè)定為「人類對(duì)島嶼滅絕的影響」,邀請(qǐng)各有所長(zhǎng)的多國(guó)學(xué)者前往澳洲,一群人在四周有袋鼠環(huán)繞的野外工作站閉關(guān)多日,每日分組討論,最后總結(jié)眾人的思想結(jié)晶寫成論文投稿,而張鈞翔也是其中一員。

生物物種原本就會(huì)持續(xù)誕生與滅絕,人類出現(xiàn)以后,滅絕是否加速?這項(xiàng)研究的主要觀點(diǎn)是,超過一萬年前的舊石器時(shí)代,盡管人類已經(jīng)抵達(dá)不少島嶼,對(duì)各島嶼生態(tài)系的影響卻多半不大。要一直等到一萬多年前以內(nèi),人類才對(duì)島嶼生態(tài)造成比較明顯的影響,這是人口增加、科技進(jìn)步,改變島嶼環(huán)境的結(jié)果。

除此之外,近來張鈞翔與許多年輕的研究者合作,持續(xù)發(fā)表臺(tái)灣出土的化石研究,成果多元。今年問世的一項(xiàng)研究著重于澎湖水道出土的淮河古菱齒象(Palaeoloxodon huaihoensis),根據(jù)象牙估計(jì)年齡,并且評(píng)估菱齒象族群的年齡組成。

另一篇今年發(fā)表的論文則是報(bào)告,墾丁的龍蝦洞出土的大貓牙齒,經(jīng)形態(tài)分析判斷屬于花豹(又稱金錢豹,學(xué)名 Panthera pardus),而非臺(tái)灣之前已知的云豹或雪豹。這是首度得知花豹曾經(jīng)在臺(tái)灣生活。有意思的是,墾丁花豹的牙齒比同類小,或許是由于當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源有限,導(dǎo)致體型縮小;也可能是個(gè)體差異所致:它剛好是小只豹。

讓科學(xué)廣為人知!臺(tái)灣還有許多等著被訴說的化石

和許多地方相比,臺(tái)灣數(shù)百萬年的地質(zhì)年代并不太久遠(yuǎn),但是仍有不少化石與問題等待探索。例如日本、臺(tái)灣、菲律賓都有犀牛,但東亞外海各島嶼的犀牛關(guān)系為何?是張鈞翔希望解答的問題。

另一方面,在臺(tái)灣龐大的化石紀(jì)錄中,張鈞翔也見到某些最近不存在,可是曾在臺(tái)灣生活的動(dòng)物;除了前文提及的金絲猴、花豹,還有海獅與豪豬等等,它們的化石數(shù)量盡管很少,仍足以證實(shí)這些物種確實(shí)存在過這個(gè)島嶼,它們獨(dú)特的臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn),都在排隊(duì)等待著被訴說。

除了做研究以外,任職于“國(guó)立自然科學(xué)博物館”的張鈞翔,同時(shí)長(zhǎng)期從事面對(duì)民眾的科普活動(dòng),而持續(xù)累積的新研究和收藏也能充實(shí)展覽。像是 2017 的「象群特展」與2020年的「繽紛的生命」,便是張鈞翔精心規(guī)劃的代表作。

秉持著「讓科學(xué)廣為人知」的理念,張鈞翔透過收集化石、分析研究、與人合作、發(fā)表論文、舉行博物館展覽、對(duì)民眾演講、接受節(jié)目訪問等行為來實(shí)踐。而這些事業(yè),都還有賴臺(tái)灣民眾的理解與支持,也希望對(duì)古生物有興趣的新秀能投入這個(gè)領(lǐng)域,增加我們對(duì)臺(tái)灣的認(rèn)識(shí)。

- 最近更新

-

-

2025-11-24 10:45:22小熊種樹建房子的故事

-

2025-11-24 10:45:22強(qiáng)者之路 《古跡:最強(qiáng)者》邪術(shù)陣副本開啟

-

2025-11-24 10:45:22大年夜兇大年夜利怯獲第一《神諭胡念》保存練習(xí)弄法指北

-

2025-11-24 10:45:22《木衛(wèi)四戰(zhàn)講》新截圖:有些松閉的門最好沒有要開!

-

2025-11-24 10:45:22花魁賽風(fēng)采回瞅!魔域心袋版年度超等衰典!

-

2025-11-24 10:45:22開教季到臨《雪鷹收主》足游結(jié)開京東帶去無貧興趣活動(dòng)

-

2025-11-24 10:45:22Steam:《戰(zhàn)艦天下》兩個(gè)DLC可免費(fèi)收與

-

2025-11-24 10:45:22尋尋閃明的星空!您的《齊國(guó)》足游副本專屬宇宙已上線!

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-24 10:45:22《上古卷軸3:晨風(fēng)》畫質(zhì)優(yōu)化mod公布 顯示效果大提升

-

2025-11-24 10:45:22一周年狂悲將啟《神皆夜止錄》妖靈節(jié)游園禮限時(shí)搶購中!

-

2025-11-24 10:45:22逝世于權(quán)貴,擅于豪華《第五品德》新羈系者白婦人及其奇特時(shí)拆上架商鄉(xiāng)

-

2025-11-24 10:45:22《神武3》足游中秋活動(dòng)大年夜爆料 禍利多多

-

2025-11-24 10:45:22虛幻5懸疑冒險(xiǎn)游戲《無人愿死》開場(chǎng)45分鐘實(shí)機(jī)演示公布

-

2025-11-24 10:45:22《熱誠(chéng)》總監(jiān)曾念做《神偷4》《銀翼殺足》戰(zhàn)《匪前圓》游戲

-

2025-11-24 10:45:22《閉幕疆場(chǎng)》 同種狂人酷炫上線 掀示本初力量之好

-

2025-11-24 10:45:22飛翔汽車夢(mèng)碎 谷歌初創(chuàng)人飛翔汽車公司運(yùn)營(yíng)12年頒布收表閉停

-

- 友情鏈接

-

- 趙明:光枯Magic2/NOTE10將很快公布 - 潭溪山幾個(gè)小時(shí)能玩完 蘋果A12跑分出爐 下一代iPhone 9月公布 - 《Go!Go!5次元游戲海王星:re★Verse》支場(chǎng)動(dòng)繪暴光 12月17日登岸PS5 瑞恩·雷諾茲新片《掉控玩家》中文預(yù)報(bào) 游戲NPC也要順襲 2021成皆馬推松專覽會(huì)時(shí)候 疫情期間北江大年夜峽谷景區(qū)預(yù)定進(jìn)園 青島德國(guó)總督樓舊址專物館門票 魅族藍(lán)牙音頻收受器bug價(jià) 激收千人瘋搶 - 三星Note 9新配色暴光 中國(guó)市場(chǎng)或無緣 -

- 杭州上城怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》臨沂外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 成都武侯美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山高明找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京東城品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明酒店上門服務(wù)按摩資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯酒店上門服務(wù)按摩資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口外圍美女服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京東城(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州西湖怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京豐臺(tái)外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊(預(yù)約外圍)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》東莞外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 三亞本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅同城美女約炮上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海斗門酒店上門服務(wù)按摩資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》貴州外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 杭州富陽外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花怎么找(外圍模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江找酒店上門服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京東城外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京東城高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山外圍車模服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海斗門外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山(小姐援交)援交小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花同城美女約炮上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅(探花資源)聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城高級(jí)資源外圍大學(xué)生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城外圍商務(wù)模特(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲怎么找外圍酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》常州外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 上海黃埔酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀(預(yù)約外圍)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江外圍兼職(高端外圍兼職)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安怎么找98服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽同城約附近小姐上門外圍電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山找酒店上門服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海小姐援交(小姐上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)怎么找外圍酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔怎么找酒店上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮找酒店上門服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州西湖怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京東城外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山高明外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連西崗上門按摩預(yù)約電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》常州外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 長(zhǎng)沙雨花外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武(外圍)資源聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京朝陽(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀怎么找酒店上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干美女約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖外圍車模服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州上城外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖找外圍空姐(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣怎么找外圍模特伴游電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口(援交小姐)援交vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華外圍(網(wǎng)上外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊大圈的外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州西湖(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海斗門按摩小姐服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》杭州江干區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 北京宣武找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅外圍女外圍預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州相城(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定美女包夜包養(yǎng)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武外圍收費(fèi)如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花美女包夜包養(yǎng)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽南明小姐出臺(tái)(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連西崗怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都金牛找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖約美女上門提供高端外圍女真實(shí)安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪上門按摩預(yù)約電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州上城約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽南明高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海斗門怎么找酒店上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干同城(上門服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江怎么約小姐酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭附近約服務(wù)外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪小姐姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山同城(上門服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖外圍商務(wù)模特(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城聯(lián)系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅大圈的外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田(找外圍)外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明小姐外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東高級(jí)資源外圍大學(xué)生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》大連西崗區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 成都武侯外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州相城頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江小姐外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花酒店上門服務(wù)靠譜電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城外圍美女服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞(約炮)美女約炮上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中(找小姐找服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅中圈外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海小姐出臺(tái)(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州錢塘(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳江找外圍(外圍主播)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城(小姐援交)援交小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山高明(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海同城(上門服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海靜安接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀高級(jí)資源上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定找小姐上門服務(wù)的辦法vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣找上門(找美女上門約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明小姐援交(小姐上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》天津東麗區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 佛山高明小姐外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙開福美女上門聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連怎么找外圍酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽找小姐上門服務(wù)的辦法vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》廣州花都區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 深圳羅湖找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州西湖怎么找(外圍模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都金牛(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣外圍上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊(找小姐找服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海虹口外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山找小姐上門服務(wù)的辦法vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江哪里有小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水(找小姐找服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴(援交小姐)援交vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花同城附近約(同城美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京豐臺(tái)酒店上門服務(wù)按摩資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》太原外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 佛山禪城附近約服務(wù)外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)(探花資源)聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮同城美女約炮上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山找酒店上門服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯找酒店上門服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山三水找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武(小姐援交)援交小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連怎么約小姐酒店上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞美女包夜包養(yǎng)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海外圍(網(wǎng)上外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京東城(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞同城美女約炮上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城找小姐上門服務(wù)的辦法vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德找外圍空姐(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》南京外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 杭州下城同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《365-2895》上海虹口區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap