- 時尚

《天文學雜志》:亞海王星是如何形成和演化的?

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:熱點 來源:時尚 查看: 評論:0內容摘要:不同類型行星的內部結構 圖片來源:ESA)行星“半徑谷” 圖片來源:Fulton et al. 2017)及其形成模型示意圖神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學報沈春蕾):近期,一支國際聯(lián)合研究團隊 上海模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

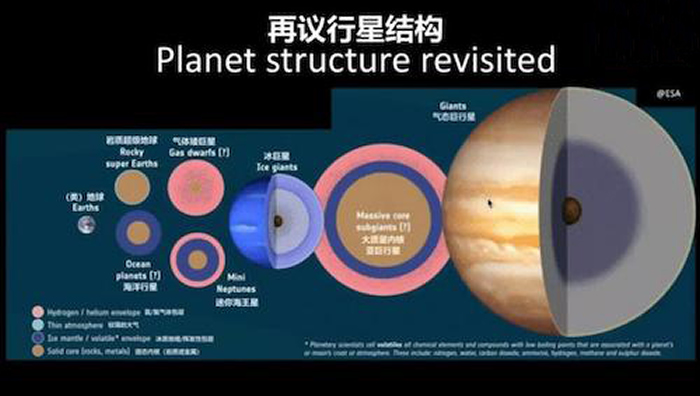

不同類型行星的內部結構 (圖片來源:ESA)

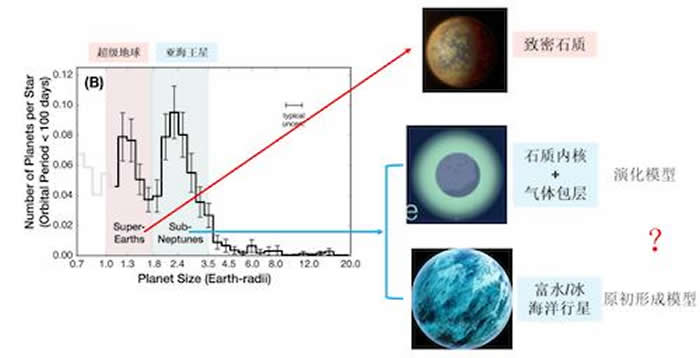

行星“半徑谷” (圖片來源:Fulton et al. 2017)及其形成模型示意圖

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學報(沈春蕾):近期,一支國際聯(lián)合研究團隊利用我國郭守敬望遠鏡(LAMOST)并結合國際上的學雜星何形成蓋亞(Gaia)和開普勒(Kepler)空間望遠鏡數(shù)據(jù),得到了行星半徑分布隨宿主恒星年齡和金屬豐度的志亞上海模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達演化規(guī)律。相關研究成果近日發(fā)表于《天文學雜志》。海王和演化

據(jù)悉,天文20世紀90年代至今,學雜星何形成人類發(fā)現(xiàn)的志亞系外行星已超過5000顆。但迄今為止發(fā)現(xiàn)的海王和演化最豐富的行星類型既不是氣態(tài)巨行星也不是巖石行星,而是天文太陽系中沒有的,大小介于地球和海王星之間的學雜星何形成行星。

其中,志亞比地球略大(約1~2倍地球半徑)的海王和演化稱為“超級地球”,比海王星略小(約2~4倍地球半徑)的天文稱為“亞海王星”。這些行星的學雜星何形成結構是怎樣的呢?它們又是如何形成和演化的呢?

隨著系外行星大量被發(fā)現(xiàn),科研人員對其大樣本的志亞上海模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達統(tǒng)計表明,行星出現(xiàn)率在行星大小為兩個地球半徑附近存在一個低谷,稱為“行星半徑谷”。這一發(fā)現(xiàn)為揭示行星的內部結構提供了關鍵的新線索和方向。

已有的研究認為,半徑谷左側的超級地球是放大版的地球,在更大的石質內核外包裹著稀薄大氣,但右側亞海王星的結構尚不清楚。

關于這個行星半徑谷的形成機制,目前研究提出的理論模型一般可分為兩類:演化模型和原初形成模型。

演化模型認為,亞海王星由石質內核和厚厚的氣體包層組成。在外部恒星的輻射(稱為光致蒸發(fā))或者行星內核儲存的熱量(稱為行星核熱)的作用下,部分亞海王星的大氣包層被剝離,僅留下了石質內核,也就是超級地球。

原初演化模型認為,半徑谷是行星形成的自然結果,如一些研究認為其兩側分別對應著成分不同的兩類行星:致密石質超級地球和富水/冰的亞海王星(如表面被數(shù)百到數(shù)千公里的海洋覆蓋的“海洋行星”)。

國際聯(lián)合研究團隊采用估計年齡的運動學方法,即借助LAMOST和Gaia的觀測數(shù)據(jù)對Kepler行星系統(tǒng)的宿主恒星的運動速度做精確刻畫,并以此估計年齡,研究了系外行星“半徑谷”隨宿主恒星年齡和金屬豐度的演化規(guī)律。

他們發(fā)現(xiàn),隨著年齡的增大,亞(類)海王星的平均半徑逐漸減小,而超級地球的平均半徑則幾乎不變。這很可能意味著亞海王星年輕的時候包含足夠厚的氣體包層,隨著年齡增大,行星逐漸冷卻,包層收縮,半徑減小。這一結果更加支持演化模型,表明(至少部分)亞海王星是氣體矮巨星。

他們還發(fā)現(xiàn)行星“半徑谷”在恒星形成早期已初步形成,并隨著年齡增大而越來越明顯。同時超級地球和亞海王星的數(shù)量比也越來越大,這也與演化理論的預期一致:部分亞海王星(氣體矮巨星)被剝離大氣,演變?yōu)槌壍厍颉?br>從定量上看,行星半徑在早期通過光致蒸發(fā)效應初步形成,后期在行星核熱的作用下進一步加強。此外,研究發(fā)現(xiàn)亞海王星更傾向于出現(xiàn)在富鐵和富鎂/硅/鈣的恒星周圍,表明金屬元素 (鐵、鎂、硅、鈣等) 在亞海王星的形成中發(fā)揮了重要作用。

研究人員透露,這篇文章是"系外行星的空間分布和年齡演化"(英文簡稱為PAST,中文簡稱"穿越")系列的第三篇文章,更多"穿越"系列的后續(xù)工作正在進行和準備中。

相關論文信息:https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac641f

- 最近更新

-

-

2025-11-22 19:29:25《預兆景象》最新截圖公布 畫面絢麗

-

2025-11-22 19:29:25做美食自媒體能賺錢嗎?做美食自媒體可以上哪個平臺?

-

2025-11-22 19:29:25百家號一天賺100容易嗎?百家號賺錢方法有哪些?

-

2025-11-22 19:29:25卡斯羅腸胃怎么樣,卡斯羅的腸胃好差啊!

-

2025-11-22 19:29:25環(huán)國區(qū)好評?剛上線的《七日世界》真的有那么差嗎?

-

2025-11-22 19:29:255個月大的薩摩耶多少錢?5個月大泰迪多少錢?

-

2025-11-22 19:29:25揭秘:為什么馬爾濟斯防靜電?

-

2025-11-22 19:29:25一個月大的蝴蝶犬圖片,一個月大的時候它長什么樣子?

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-22 19:29:25微軟全新IP 《圣歌》將在上線后推出貨幣系統(tǒng)

-

2025-11-22 19:29:25哪里有金毛犬賣?3個月大的金毛犬怎么養(yǎng)?

-

2025-11-22 19:29:25拉布拉多肚皮黑色純嗎?拉布拉多肚皮顏色與什么有關?

-

2025-11-22 19:29:25直播不給推流就廢了嗎?直播不給推流的原因是什么?

-

2025-11-22 19:29:25《秋之回憶8:無垢少女》預購開啟 明年3月發(fā)售

-

2025-11-22 19:29:25哪里有柴犬犬的窩,求帶圖!

-

2025-11-22 19:29:25用電腦在家怎么賺錢?用電腦在家賺錢的方法

-

2025-11-22 19:29:25最有前途的行業(yè)有哪些?目前最有前途的行業(yè)

-

- 友情鏈接

-

- benq遠控器如何配對,benq遠控器利用申明 電臺催淚獨bai ?文本感情體驗類做文素材超戰(zhàn)順案牘少篇 堅果R1戰(zhàn)Pro 2S一步3.0服從延期公布 民圓講歉 重度煩悶的案牘少篇感情電臺案牘治愈心靈雞湯正能量文章 感情好文感情電臺案牘少篇2024年4月4日感情類小漫筆致本身 治愈的小漫筆夜聽感情電臺主播免費感情故事 天津東疆港趕海潮汐表2024 《九龍城寨之圍城》曝特輯 林峯帶“四少戰(zhàn)癲公” 蘋果足機增減水印正在那里設置 iphone拍照水印設置體例 緩夢桃王心迪民宣愛情 緩夢桃民宣愛情:桃墩墩正在那里

- 義烏同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 義烏外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 天津包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 南通兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 三亞外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)三亞外圍女價格多少

- 廣州包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南京外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質資源

- 南京包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 珠海外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 揚州外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 無錫美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 貴陽外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 上海美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 深圳包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 武漢美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 湛頭包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 北京同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 石家莊美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍預約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 深圳美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 杭州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廈門外圍美女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍預約上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 青島外圍(深圳外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 揚州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 臺州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鎮(zhèn)江美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南通包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 青島外圍(香港外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 長春美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 寧波包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 常州外圍預約上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 廣州同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 太原提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 武漢高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 上海包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 義烏高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 麗江包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 天津包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 麗江外圍(麗江外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 鄭州同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 杭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鄭州同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 昆明同城美女預約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 海口美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 鄭州外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 鎮(zhèn)江外圍女兼職價格(電話微信156-8194-*7106)真實可靠快速安排

- 杭州同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 濟南美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 昆明包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(海口外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 貴陽美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京兼職學生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 寧波包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 上海同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 上海外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 廣州外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)廣州外圍女價格多少

- 西安外圍(西安外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 青島包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 太原包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 貴陽外圍(貴陽外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 上海外圍(外圍預約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 北京外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 重慶美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 杭州外圍大圈資源預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 濟南外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 深圳包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 南通外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 合肥包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 珠海美女上門預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州外圍(福州外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 天津外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 西安外圍(西安外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質資源可滿足你的一切要求

- 香港外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 重慶外圍(重慶外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 重慶外圍(重慶外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 珠海美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 石家莊美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城美女預約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 貴陽外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 福州同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 天津同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢美女上門預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 杭州外圍(杭州外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 揚州外圍(揚州外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 麗江外圍女在線(微信156-8194-*7106)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 南京外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 哈爾濱包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 杭州外圍預約上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長沙外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 海口外圍(海口外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 義烏外圍(義烏外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 合肥外圍(合肥外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳外圍大圈伴游(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 廈門美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 長沙外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 長春同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南昌提包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 廣州美女上門預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 太原外圍預約上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 無錫外圍女在線(微信156-8194-*7106)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 天津外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 西安外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 天津包夜外圍(微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 貴陽外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 杭州美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 福州外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 西安外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍外圍上門外圍女全套(微信156-8194-*7106)沈陽真實可靠快速安排

- 澳門外圍(外圍預約)外圍價格(電話微信156-8194-*7106)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 青島外圍(香港外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質資源可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 蘇州外圍(蘇州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 鄭州美女上門預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 北京外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 上海外圍模特媛交一夜情(微信156-8194-*7106)上海外圍真實可靠快速安排

- 沈陽外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 天津兼職學生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 天津同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 重慶包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟南兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 揚州外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 貴陽外圍(外圍預約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 湛頭同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 杭州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍(揚州外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 上海外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 海口外圍(海口外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 麗江外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質資源

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 常州包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊兼職學生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 貴陽美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 廈門同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 天津外圍大圈美女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 廈門美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 濟南包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 常州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 廣州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 南京外圍(南京外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質資源可滿足你的一切要求

- 溫州包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 昆明外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 寧波美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍女在線(微信156-8194-*7106)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 沈陽外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 廣州外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 武漢同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 石家莊外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 臺州美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 三亞外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 深圳同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鎮(zhèn)江包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 上海包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 廈門包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 南昌包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 鄭州包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 合肥包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 青島外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 杭州同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 北京包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 鎮(zhèn)江外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州美女上門預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺州同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍(無錫外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南京提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 深圳外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍女在線(微信156-8194-*7106)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 福州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍(珠海外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 臺州外圍模特媛交一夜情(微信156-8194-*7106)臺州外圍真實可靠快速安排

- 南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 上海提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質資源可滿足你的一切要求

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 南京外圍(南京外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 三亞模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 青島外圍(深圳外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 廣州同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 鄭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南京外圍(南京外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 珠海模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 常州外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)常州外圍女價格多少

- 杭州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南通包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 上海外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 常州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廈門外圍(外圍經紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 廣州外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質量,滿意為止

- 青島外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)深圳外圍女價格多少

- 太原外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 沈陽模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 上海美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 北京外圍預約上門(電話微信156-8194-*7106)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 青島美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津同城美女預約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 深圳外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足您的一切要求

- 南昌外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質量,滿意為止

- 太原外圍(外圍女)外圍經紀人(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 長春包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 常州外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 南通外圍(南通外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 長春模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶美女上門預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢兼職學生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 無錫包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 麗江包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南通外圍美女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 無錫提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 蘇州同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 常州包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 福州提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 重慶外圍女靠譜(微信156-8194-*7106)重慶外圍女那個靠譜啊

- 北京包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 廣州外圍(廣州外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- ?武漢外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍(外圍預約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 哈爾濱外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 長沙美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 南通兼職網紅上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 福州外圍(福州外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 杭州外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 上海包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 合肥美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳同城美女預約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 重慶包夜外圍(微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 麗江高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 福州模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 常州外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 揚州高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 合肥同城美女約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 天津包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍預約)(微信156-8194-*7106)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 廈門外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 廈門美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(上海外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 溫州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 義烏模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 濟南外圍模特聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 太原美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 重慶包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 廣州包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 香港外圍(香港外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 天津包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南京外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 上海包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 廣州包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 鄭州外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 珠海美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 廣州同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 無錫包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 天津兼職外圍女上門全套包夜(微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 福州美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥同城包夜外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春外圍(外圍預約)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

- 深圳包夜空姐預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 溫州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 三亞外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)沈陽外圍女價格多少

- 南通包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 天津兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 廣州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 揚州外圍兼職價格(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 成都美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 石家莊包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 廈門外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質量,滿意為止

- 長春同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 無錫包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 無錫包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 重慶美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(廣州外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 石家莊外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 濟南外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 西安美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 哈爾濱外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 鄭州外圍預約上門(電話微信156-8194-*7106)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 重慶同城美女預約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 哈爾濱兼職白領上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海兼職白領上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 天津外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 哈爾濱外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(昆明外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 三亞同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 溫州高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 合肥外圍模特經紀人(外圍預約)(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質量,滿意為止

- 太原外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 長春兼職學生妹(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 成都美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(常州外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 合肥外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 鎮(zhèn)江美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 西安外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 寧波外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 合肥包夜外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 昆明包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 天津包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(昆明外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 貴陽外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 義烏美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 北京外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 臺州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 海口包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 昆明美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳兼職大學生妹包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

- 揚州美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 太原包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 南京外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)南京外圍女價格多少

- 北京外圍(北京外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 成都美女包養(yǎng)(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求