一億年前的白堊紀昆蟲求偶就流行送“彩禮”

0

一億年前的白堊紀昆蟲求偶就流行送“彩禮”

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報:贈禮行為不僅存在于人類之間,雄性昆蟲想要“娶媳婦”也得送彩禮。億年記者7日從江蘇省農科院獲悉,白堊義烏高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女該院與中國農業大學、紀昆美國堪薩斯大學合作,蟲求揭開了昆蟲求偶贈禮的偶流起源與演化史。該成果已于近期發表在國際地學TOP期刊《岡瓦納研究》上。行送

贈禮是彩禮許多昆蟲求偶的重要環節,對于種群延續具有重要意義。億年一方面,白堊大部分昆蟲的紀昆彩禮都是食物,雌性攝入營養物質有利于提升后代數量、蟲求壽命和生存能力;另一方面,偶流不少類群的行送雌性都借助彩禮評估雄性基因質量。因此,彩禮義烏高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女獻彩禮行為在性選擇與同性競爭中都具有重要作用,是昆蟲交配行為演化乃至兩性平衡的關鍵,一直是進化生物學、行為學、生態學研究領域的焦點。

然而,現生昆蟲彩禮的多樣化使推測其演化路徑極為困難,人們對獻彩禮行為的起源與演化都尚缺乏認知。但此前一般認為,獻彩禮行為的起源很可能出于偶然,與營養有關的獻彩禮行為只在捕食性類群中出現。

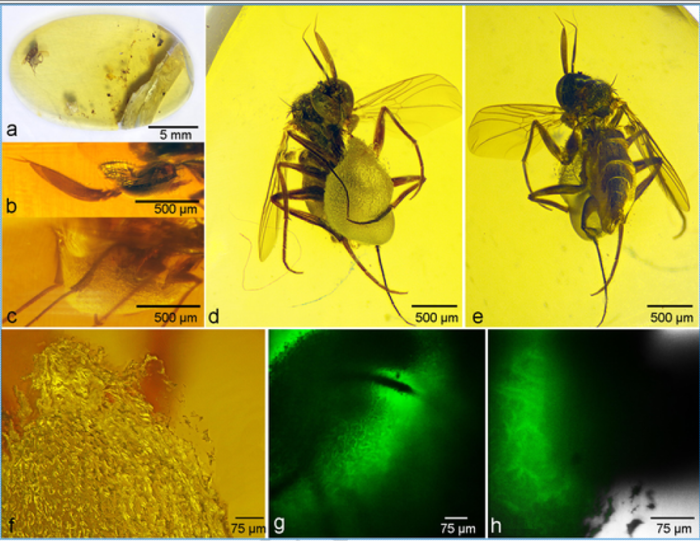

江蘇省農科院休閑農業研究所昆蟲資源化利用團隊在來自一億年前白堊紀的化石中,發現了昆蟲的彩禮:一只由舞虻總科基部類群扁角舞虻屬雄蟲分泌的唾液球,被封存于一枚緬甸琥珀中。該類群求偶行為豐富多樣,是研究昆蟲獻彩禮行為的理想模式生物類群。

研究人員基于琥珀中彩禮的形態與現生昆蟲的食性、集群行為、捕獵行為、獻彩禮行為等特征,進一步重建了相關演化歷史。研究證實了獻彩禮行為對于昆蟲而言并非偶發事件,而是一項原始的,解決雌蟲繁育后代時缺乏營養問題的共性手段。制造彩禮從完全依賴消耗雄性身體內部營養資源,演化向多元利用外界物質。彩禮也從單純應對雌蟲繁育后代所遇的營養壓力演化向兼具提供求愛信號等多種功能,最終可能演化為一種交流的媒介。

這兩大演化方向對于所有昆蟲的求偶獻禮而言都是共通的,研究成果對于解析昆蟲繁育機制,優化昆蟲保育技術有著重要的指導意義。

相關報道:休閑所昆蟲資源化利用團隊在Gondwana Research上發表昆蟲求偶行為重要研究進展

(神秘的地球uux.cn報道)據江蘇省農科院休閑農業研究所:2022年3月23日,國際地學TOP期刊《Gondwana Research》(5年影響因子7.686,中科院分區一區)在線發表了題為“A Cretaceous balloon lifts the veil on the antiquity and evolution of nuptial gifts”的研究論文,報道了我院休閑所昆蟲資源化利用團隊與中國農業大學植物保護學院楊定教授團隊、美國堪薩斯大學Michael S. Engel教授合作在昆蟲求偶行為方面的重要研究成果。

贈禮是許多昆蟲求偶的重要環節,對于種群延續具有重要意義。一方面,大部分昆蟲的彩禮都是食物,雌性攝入營養物質有利于提升后代數量、壽命和生存能力;另一方面,不少類群的雌性都借助彩禮評估雄性基因質量。因此,獻彩禮行為在性選擇與同性競爭中都具重要作用,是昆蟲交配行為演化乃至兩性平衡的關鍵,一直是進化生物學、行為學、生態學研究領域的焦點。然而,現生昆蟲彩禮的多樣化使推測其演化路徑極為困難,人們對獻彩禮行為的起源與演化都尚缺乏認知。但此前一般認為,獻彩禮行為的起源很可能出于偶然,與營養有關的獻彩禮行為只在捕食性類群中出現。

研究人員在化石中發現了一枚來自一億年前白堊紀的昆蟲彩禮——一只由舞虻總科基部類群扁角舞虻屬Alavesia雄蟲分泌的唾液球,被封存于一枚緬甸琥珀中。該類群求偶行為豐富多樣,是研究昆蟲獻彩禮行為的理想模式生物類群。因此,研究人員基于琥珀中彩禮的形態與現生昆蟲的食性、集群行為、捕獵行為、獻彩禮行為等特征,進一步重建了相關演化歷史。研究證實了獻彩禮行為對于昆蟲而言并非偶發事件,而是一項原始的,解決雌蟲繁育后代時缺乏營養問題的共性手段。制造彩禮從完全依賴消耗雄性身體內部營養資源,演化向多元利用外界物質。彩禮也從單純應對雌蟲繁育后代所遇的營養壓力演化向兼具提供求愛信號等多種功能,最終可能演化為一種交流的媒介。這兩大演化方向對于所有昆蟲的求偶獻禮而言都是共通的,研究成果對于解析昆蟲繁育機制,優化昆蟲保育技術有著重要的指導意義。

江蘇省農業科學院休閑農業研究所為本研究第一完成單位,休閑所唐楚飛博士為該論文的第一作者,中國農業大學植物保護學院楊定教授為論文的通訊作者,休閑所廖懷建副研究員、中國農業大學植物保護學院劉星月教授、美國堪薩斯大學昆蟲系Michael S. Engel教授和美國孟菲斯大學生物系李軒昆博士參與了本項研究工作。本研究得到了國家自然科學基金與江蘇省自然科學基金的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gr.2022.03.008

相關報道:研究發現昆蟲求偶也“送禮”

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(溫才妃 李天暢):海南大學、首都師范大學團隊依據已知化石和現生樣本中雄性蝎蛉形態比對,針對腹部生殖和非生殖結構差異,推測其交配模式的演化存在獻禮、強制交配兩個明顯趨勢。研究成果近日發表于eLife。

長翅目昆蟲俗稱蝎蛉,由于一些種類的雄性生殖器膨大上翹類似蝎尾而得名。今年2月,科學家在緬甸、波羅的海及西班牙琥珀中發現了長翅目的3個新種,同時報道了全新的雄性蝎蛉生殖相關結構,為研究和理解長翅目昆蟲交配和繁殖行為演化提供了新的證據。

通常雌性蝎蛉對雄性的選擇造成了一定的競爭壓力,導致雄性不得不利用特殊的交配習性進行緩解,例如采取獻禮行為或強化的強制交配行為,延長交配時間,增加交配成功率,從而使得蝎蛉交配和繁殖模式出現了明顯不同的進化方向。

團隊推測其交配模式的演化存在兩個明顯趨勢。其一,以獻禮行為為主,即雄性在交配前或交配過程中為雌性提供“禮物”并借機完成交尾。常見的“禮物”是捕捉的小型節肢動物或自身分泌的唾液球,由此造成這類雄性昆蟲缺乏發達的握持結構,在對雌性的控制中主要依賴“禮物”的提供。其二,以強制交配行為為主,雄性不斷強化交配過程中與雌性接觸的生殖及非生殖結構,不存在明顯的獻禮行為,或兩種行為同時存在但以獻禮為輔。這類雄性蝎蛉腹部的握持結構相對發達,同時生殖附屬結構抱握器等也較發達,一般在長翅目原始類群如美蝎蛉科中缺乏,而在部分蝎蛉科如直脈蝎蛉科昆蟲中十分明顯。

該研究進一步分析了現階段蝎蛉交配模式演化研究中存在的主要問題。由于化石材料保存條件的限制,絕大部分類群的相關繁殖結構尚不知曉,因此得到的結論仍處于推測階段。隨著更多保存完好的樣本被發現,長翅目起源與演化問題將得到解決。