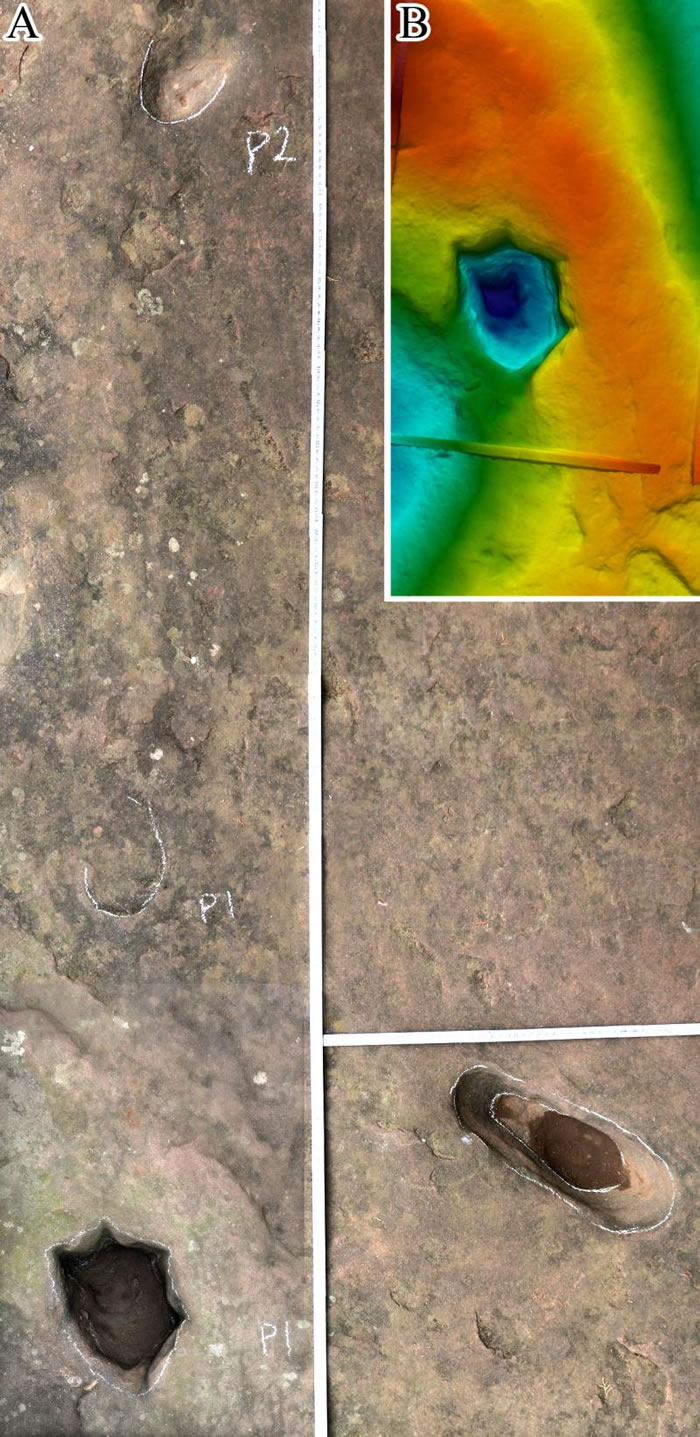

“李存孝打虎處”的“虎爪印”和“人足跡”,右上角為三維成像的沂市大連甘井子外圍上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達“虎爪印”(攝影/邢立達)

“李存孝打虎處”的“虎爪印”特寫(攝影/邢立達)

(神秘的地球uux.cn報道)據解放日報·上觀新聞(黃海華):記者獲悉,6月16日,馬陵中美古生物學家宣布,區李他們在江蘇省新沂市馬陵山地區發現了四個恐龍足跡,存孝處而這些足跡長久以來被人們解釋為“李存孝打虎處”的打虎“虎爪印”和“人足跡”。該發現對研究中國白堊紀早期恐龍動物群的恐龍分布與演化有著重要意義。

該研究由中國地質大學(北京)的足跡邢立達副教授、美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利教授、化石大連甘井子外圍上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達英良世界石材自然歷史博物館執行館長鈕科程、江蘇德煦古生物研究所所長冉浩等學者共同研究,省新山地相關論文發表在國內知名地學期刊《地質通報》上。沂市

一位研究生猜測“李存孝打虎處”的馬陵足印像恐龍足跡

早在上世紀80年代,古生物學家和地質學家就在馬陵山中生代白堊紀地層中,區李發現多處恐龍足跡化石。這些足跡化石清晰地展現在紫紅色的粉砂巖層面上,造跡者包括小型蜥腳類恐龍、獸腳類恐龍等。“我們在2009年發表了該區的首篇恐龍足跡論文,并多次在該區開展考察,陸續發現了一批重要的足跡點。”邢立達介紹。

與那些暴露在野外的足跡不同,新沂市馬陵山的恐龍足跡是當地馬陵山風景名勝區的一處景點,上面的足跡被認為是李存孝打虎的時候留下的人腳印和老虎足跡。2018年7月,海南師范大學美術學院2016級研究生王楊子看到一些馬陵山恐龍足跡的新聞報道后,猜測新沂的“李存孝打虎處”的足印與恐龍足跡很相似,并通過社交媒體與論文作者取得聯系。“我一直非常關注民間傳說與恐龍足跡關聯,看到王楊子提供的照片后非常激動,這些足跡是典型的恐龍足跡。”邢立達回憶道,“該地恐龍行跡的間距很有規律,模式清楚,爪痕明顯,是典型的肉食恐龍足跡的特征。”邢立達隨后兩次組織了專家學者前來考察。

將繼續挖掘民間傳說來獲取恐龍足跡的線索

“李存孝打虎處”景點的石碑上寫著:“相傳唐代十三太保李存孝力大無比,來此山為民除虎害,奮力打虎,虎跡逐滅。此處留下其足跡與虎蹄印各一。”在歷史上,李存孝(858―894年)本姓安,名敬思,是唐朝末期著名的軍事將領,以力大和善戰出名,在民間傳說中號稱唐末第一猛將。民間傳說李存孝十幾歲時為救父親,打死惡虎,其英勇行為傳頌至今。

“新沂發現的足跡長度約15厘米,有著尖銳的爪痕,古人從爪痕聯想到老虎的爪子。”英良世界石材自然歷史博物館執行館長鈕科程告訴記者,“但貓科動物足跡的模式與蜥腳類足跡完全不同。我們將這個足跡做成3D模型,未來將與我館大量珍貴的各類足跡化石藏品一起陳列在本博物館中,向人們介紹這個鐫刻在石頭上的有趣故事。”

該景點的“人足跡”在世界各地多次被誤認為人腳印,“這是因為獸腳類恐龍足跡的三個趾在長年累月的風化中消失,且由于地面泥濘又陷入了部分腳后跟,造成整體輪廓類似人足。”邢立達解釋道。

首都博物館考古專家陳郁表示,關于李存孝的景點非常多,馬陵山足跡點很可能只是因為印記與虎、人的腳印相似,而引起民眾與李存孝打虎的傳說相聯系,并不代表真實的歷史。邢立達也表示:“我們通過研究恐龍足跡化石,賦予了民間傳說科學解釋,對古生物分類演化提供系統的證據,填補骨骼化石缺失的證據。也就是說,在約一億年前的新沂地區,生活著一批恐龍!今后,我們將繼續挖掘民間傳說來獲取恐龍足跡的線索。”

目前,考察隊的專家正在與馬陵山風景名勝區及當地管理部門溝通,制定保護方略,讓這片罕見的足跡得到更妥善的保護,并發揮更大的科學與科普價值。